垃圾分类不简单:落地需读懂初心,五元驱动

2020-07-15傅涛季托张翠芳

■文 / 傅涛 季托 张翠芳

当下,中国的垃圾分类正蔚然成风,自2018年11月习近平总书记在上海考察时强调“垃圾分类工作就是新时尚”之后,全国范围内推进垃圾分类更是进入了快车道。垃圾分类看起来是老百姓日常生活中的一件“小事”,其实要真正做好并不容易,小事情中蕴含着大智慧。垃圾分类不只是简单地把垃圾分一分,而是分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的系统工程。垃圾分类工作的启动和实施,需要读懂垃圾分类的初心,建立垃圾分类的五元驱动体系,制定一城一策的实施方案。

一、垃圾分类是一个系统工程

实施生活垃圾分类,就是将不同性状、组分的生活垃圾分门别类地投放、收集、运输直至处理处置,是分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的系统体系。垃圾分类考虑的是垃圾产生、收集、运输和处置的全流程,特别是加强源头减量和终端设施建设,这样才能从源头减少垃圾,并保证分类后的垃圾能够妥善利用和处置,真正从根本上解决垃圾问题。

二、垃圾分类的初心

垃圾分类虽然起源于市政领域,但是不局限于市政的范畴内,首先是定位于市政环卫领域的无害化,然后是商业与经济领域的资源化,再到社会治理体系的现代化,同时涉及百姓的社会行为,成为一种新的时尚。垃圾分类初心的四个层次是层层递进的,无害化、资源化是经济基础,涉及物质和能源层面;治理结构优化和时尚化是上层建筑,涉及行为和精神层面。不同层次的初心体现了垃圾分类的深层本质,即垃圾分类分的是垃圾无害化水平,分的是垃圾资源化利用率,分的是政府、企业、公众的责权利,分的是社会时尚化程度。垃圾分类最终是为了增强人民的获得感、幸福感、安全感,是社会文明到了一定程度之后必须要做的事。

(一)改善生态环境——无害化

垃圾分类是为了更好地防止污染,实现垃圾的无害化,保护生态环境不因垃圾产生或处理而受到破坏。根据垃圾成分的不同进行分类,再用不同的处理工艺对垃圾进行分类处理,以减少和防止污染。通过对垃圾进行有效分类,可以优化进入末端处理设施的垃圾成分,减少进入末端环节的垃圾数量,减少因为垃圾处理处置而释放的渗滤液或有害气体,减轻因垃圾处理而造成的环境污染压力,降低生态环境风险。

垃圾分类初心的首要层次,是做到垃圾的无害化,保障人类生存环境的安全。垃圾的无害化是市政环卫领域的核心职责,属于属地政府的公共服务责任。城市垃圾处理虽然没有像城市供水领域那么强的自然垄断性,但是垃圾的无害化过程是公共服务,即便由企业以商业方式来提供,最终的责任主体仍应该是代表人民群众利益的地方政府,不是处理垃圾的企业。

(二)提高循环层级——资源化

垃圾资源化作为循环经济的核心内涵,指的是从生产和生活过程中获取被排放的废弃物,经过分拣、筛选和提炼,将废弃物转换成可投入生产过程的资源和能源,将不可资源化的剩余物质作最终的无害化处理。通过垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统的完善,垃圾分类工作的重心由之前以处理处置为主向前端的源头减量、资源回收、能源回收转移,使垃圾能够更好地资源化利用,更有利于提高循环层级。

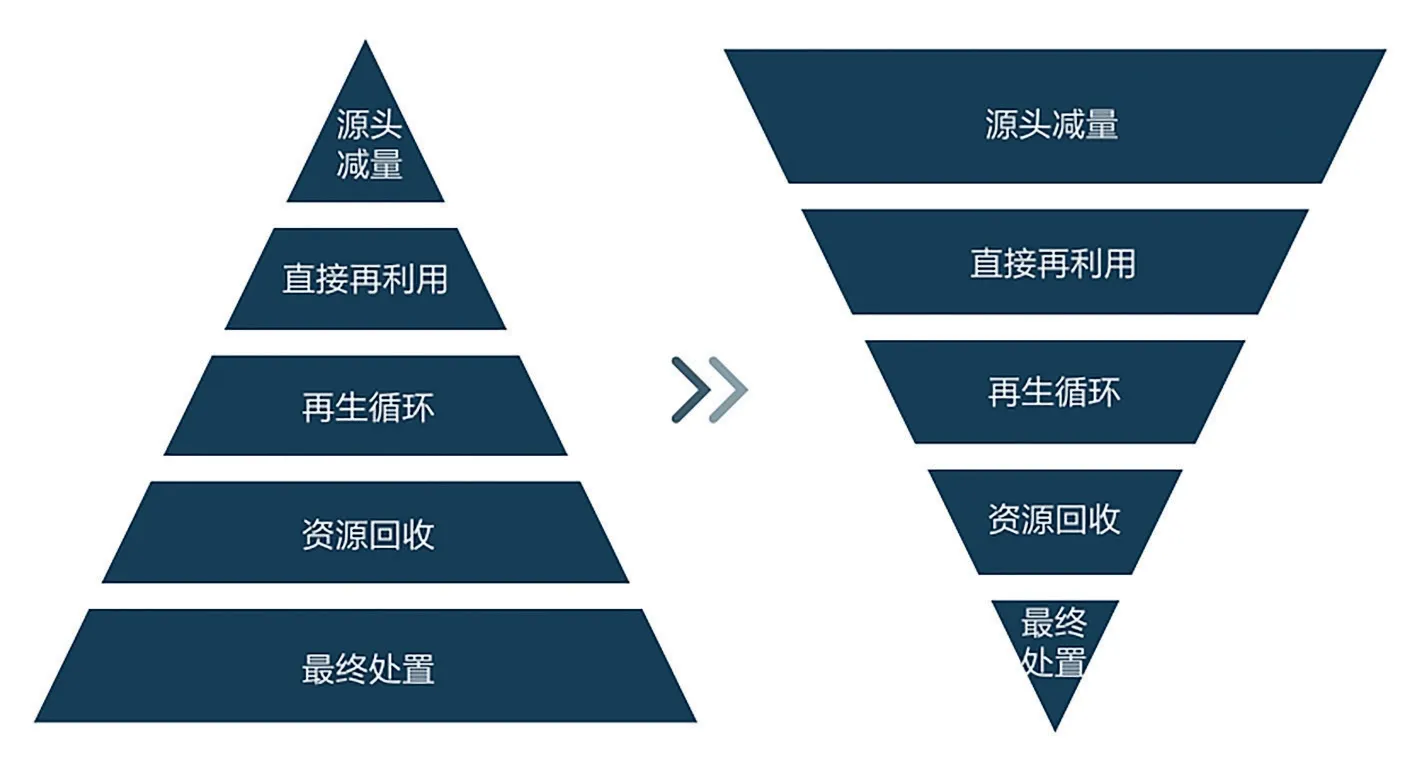

垃圾分类重心向更有利于提高循环层级的源头减量、资源能源回收转移

垃圾的无害化和资源化是辩证统一的关系,取决于物质的成分和数量,多了杂了就难以成为资源,再好的东西混合了都会变成垃圾。资源化是无害化基础上的垃圾分类初心的更进一层,无害化属于市政环卫领域的公共服务,资源化能够变废为宝,可以在经济政策引导下,依靠市场为主体来实施落地,属于市场引导下的商业领域的行为。

(三)优化治理结构——社会治理体系现代化

政府大包大揽下,以市场化为主要手段、以无害化为主要目标的垃圾处理模式的潜力已经挖掘殆尽,新形势下寻求新突破,亟须新理念引领形成新模式。垃圾分类初心的第三层次是优化社会治理结构,从这个角度来说,垃圾分类的本质更多是政、企、民的多边界问题,是环保行业中与公共管理学科关联度最大的一个子领域。垃圾分类工作中除了政府的公共服务内容以外,还增加了社会管理方面的内涵。

过去的垃圾清运与处置是政府在唱公共服务的“独角戏”,现在居民、企业、社会组织等都参与进来,在垃圾分类处理系统中都有各自的角色和定位。以垃圾分类为触角,中国的社会治理体系变革真正下沉到了基层单元,对政府的精细化管理水平是一项长久的大考。多元主体共同参与垃圾治理,充分促进政府、居民、企业、社会组织等利益相关方自我及相互管理、服务、教育、监督,形成垃圾分类人人参与、人人尽责的良好局面。这样才能真正走出老模式的泥沼,探索出新的路径,才能真正推动社会治理体系的现代化,让人民群众有实实在在的参与感和获得感。

(四)推动社会文明——时尚化

垃圾分类正在引导和倒逼居民减少和避免不健康、不环保的生活方式,增加产业价值链绿色程度。一方面,居民减少一次性产品使用、减少食物的浪费、养成节约的习惯,有助于形成更加绿色健康的生活方式;另一方面,从源头做好垃圾分类,城市末端的垃圾收运、处置将更为便利,有助于促进城市精细化管理、保障可持续发展。

从社会的角度来看,垃圾分类是惠民工程,是对国家和人类未来有益的事情,因此,垃圾分类的落地要站在未来指导现在。通过你、我、他每一位社会公众的努力,使垃圾分类成为引领时尚的社会文明价值导向和行为习惯。时尚化作为公民端的行为表现,与政府端、机构端的优化治理结构同属于社会管理的一体两面,是新时代垃圾分类的内涵所在。

垃圾分类是提高国民素质的重要途径之一。目前,是否能够将垃圾进行有效的分类已经被视为国民是否具有高素质的标志之一。特别是生态文明时代,将垃圾进行有效分类更应该成为时尚的现代生活方式的重要内容之一。

三、垃圾分类实施的五元驱动体系

各级政府对于如何开展垃圾分类都建立了明确的指导性原则,并列入法律法规和政府文件中,统筹垃圾分类工作系统、科学、依法开展。笔者通过归纳总结各地垃圾分类的政策规律及对住房和城乡建设部排名前十的城市垃圾分类的研究,总结出一个城市垃圾分类的五个共性驱动因素:法律制度、宣传培训、产业体系、社区治理、精细化管理。

(一)法律制度驱动

立法和系列制度(包括标准、实施方案、行动计划、奖惩政策等)建立奖惩规则、明确责任,以便有法可依,对破坏规则者实行惩戒,对积极执行者给予奖励。

(二)宣传培训驱动

从省、市、区(县)到街道办事处、社区、小区;从党政机关、企事业单位到公共场所。主要是理念引导,观念变革,营造良好行为产生的氛围,营造垃圾分类时尚化的氛围。

(三)产业体系驱动

垃圾分类在投放环节是全民参与,在收集、运输、处理环节是企业行为、产业行为。构建全流程的垃圾分类处理体系是将垃圾分类的社会性和产业性紧密融合,让垃圾分类各环节无缝衔接,保障垃圾无害化、资源化、减量化的系统运行规范、安全、高效。

(四)社区治理驱动

垃圾分类是全民参与,管理模式不是单一的政府管理,而是多中心的多元共治,是在党建引领、政府推动下,市场力量、社会组织参与(包括环保组织、公益组织、协会商会、青联、妇联、共青团组织等)、公众参与(包括业主委员会、居民、志愿者)的共建共治共享的机制和平台建设,核心是让群众有参与渠道、获取平等的对话机会、参与决策和监督,从而保证公众参与的积极性,是“法治、党治、德治、自治”相结合的社区治理体系。

(五)精细化管理驱动

垃圾分类是产业运行和社会治理高度融合的领域,系统庞大、复杂程度高、数据量大,人管力不从心,需要建立精细化的管理制度,运用精细化的管理工具,通过“人管”+“机管”方式,实现垃圾分类体系稳定、有序、高效的运行,从而推动城市治理体系和治理能力的现代化。

四、结语

垃圾分类工作涉及垃圾无害化、资源化、社会治理结构的优化以及社会价值观时尚化的塑造,垃圾分类看似是由住房和城乡建设部主导的城市固废处理处置的一个分支,但其实是一个庞大的系统工程,与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设的“五位一体”总体布局密切相关。每个城市都是生长在自己独特的生态系统之上,不可盲目抄袭其他国家、城市的相关做法。垃圾分类工作的实施需要从初心出发,与当前的城市生态系统进行融合,统筹考虑经济因素、自然因素、人文因素的匹配性,充分利用现有的地理条件、相关基础设施、法律法规等,一城一策,形成一套因地制宜、因势利导的科学方案。