基于体压分布与道路模拟振动的座椅乘坐舒适性研究

2020-07-15黄迪青XuLinHuangDiqingChenCheng

徐 霖,黄迪青,陈 诚 Xu Lin,Huang Diqing,Chen Cheng

基于体压分布与道路模拟振动的座椅乘坐舒适性研究

徐 霖,黄迪青,陈 诚

Xu Lin,Huang Diqing,Chen Cheng

(上海机动车检测认证技术研究中心有限公司,上海 201805)

通过体压分布与道路模拟振动对比研究汽车座椅静态乘坐舒适性与动态乘坐舒适性,建立一套汽车座椅的乘坐舒适性试验评价方法。

车内乘员;座椅乘坐舒适性;试验方法

0 引 言

近些年汽车大量普及,为避免驾乘疲惫和对健康的不利影响,并满足人们对汽车性能日益增高的要求,汽车的乘座舒适性变得越来越重要。乘坐舒适性一直是汽车座椅研发过程中的难点,也是各主机厂拉升品牌价值的重要参数。目前各座椅生产厂商和各主机厂商对舒适性的评价方法各不相同,各评价标准存在一定的差异,如何更为准确、全面、有效地评价车辆乘坐舒适性已成为消费者和厂商关注的问题。

1 乘坐舒适性评价标准及其发展

乘坐舒适性是指行驶中的汽车对乘员身心影响程度的评价。主要分为主观评价和客观评价,前者考虑乘员的主观反应,后者主要通过各种物理量(频率、振幅、位移和加速度等)进行评价。

乘坐舒适性研究始于1931年,由德国学者Reiher和Meister通过10名被测人员在振动台上的试验,对一般情况下人体对振动的敏感性进行研究[1]。

20世纪60年代ISO(International Organization for Standardization,国际标准化组织)着手制定“人体承受全身振动的评价指南”,并于1974年颁布ISO 2631-1974,该标准的关键是3个界限:暴露界限、疲劳-降低工效界限和降低舒适性界限;标准中明确给出了振动频率、振动强度、振动方向以及暴露时间对人体主观感受的影响,对全面系统地研究人体对振动的反应有重大的指导意义。

为了在实验室测试车辆座椅传递给乘员的机械振动,ISO在1992年制定了ISO 10326-1:1992:,进一步明确了测量和分析方法,可以将不同实验室的试验结果进行比较。

我国参照ISO 2631和ISO 10326-1分别制定了GB/T 4970和GB/T 18707.1。最新版本为GB/T 4970-2009《汽车平顺性试验方法》[2]对应ISO 2631-1:1997:,为非等效采用;GB/T 18707.1-2002《机械振动评价车辆座椅振动的实验室方法第1部分:基本要求》等同采用ISO 10326-1:1992[3]。

近年来,随着科学技术的不断发展,人机工程学的应用越来越广泛,出现了一批如加拿大Xsensor、美国Tekscan、加拿大FSA等品牌的人体压力分布测量系统。按所采用的压力传感器来划分,主要有电容式、压阻式、应变式等,其中电容式和压阻式压力测试系统应用最为广泛,能实时测量连续的坐卧压力分布[4],大部分汽车座椅厂家会使用体压分布测量系统来测试产品、改良产品以及开发新产品。

2 更全面的车辆舒适性研究的意义

目前主机厂主要使用主观评价的方法,邀请专业的乘坐舒适性评价专家在车内分别进行静态体验和动态乘坐体验,并进行主观评分,通过调查、统计和分析对车辆进行评价,这种方法贴近实际使用状态,但基于个人的主观感受,每位评价专家都有自己特定的评分方法,无法进行推广。座椅厂商一般无法在整车上进行行驶中的动态乘坐评价,只以静态体压分布结果作为主要的客观评价参数,缺少实车环境下乘员对乘坐空间的感受以及对车辆行驶中振动舒适度的考量。

我国在1993年发布了行业标准QC/T 55-1993《汽车座椅动态舒适性试验方法》,规定了汽车座椅动态舒适性试验的试验项目、试验设备、试验程序和数据处理[5],标准中采用静载试验、频响特性试验和垂向随机振动试验进行汽车座椅的动态舒适性试验,但受限于当时的试验技术设备,不进行前后、左右方向的振动加速度测试,当时无法全面地对汽车座椅的乘坐舒适性进行试验测量。

当下采用体压分布与道路模拟振动试验设备进行静态和动态乘坐舒适性试验,得到乘员静态和动态舒适度之间、主客观舒适度之间的定量关系,旨在形成一套有效的乘坐舒适性试验方法,帮助汽车主机厂及座椅生产厂商优化设计,改善产品的舒适性,提高消费者的满意度。

3 试验内容与试验方法

3.1 样车准备

分别选取首次购车时消费者青睐的A0级入门轿车以及对乘坐舒适性有较高要求的商务消费者所青睐的D级豪华轿车,分别进行静态评价试验和动态评价试验。每次试验前检查车辆的胎压、悬架状态以及各种与车辆行驶姿态有关的软、硬件设置,确保车辆在正常的使用状态。

3.2 人员分布

吉林大学孙琳琳[6]对2款座椅进行舒适性研究,认为测试者年龄和性别对其身体局部不舒适度等级划分影响不大,而身高或身高体重比影响较大。试验的评价人员选择2名男性和1名女性,体型覆盖中国人体尺寸5%女性和95%男性,见表1,其中50%男性为身高168~182 cm,体重72~86 kg。参加试验的评价人员身体健康,无疼痛病史,试验前无剧烈运动;试验室环境温度为(23±5)℃,湿度适宜,周围环境布置简单整洁,无鲜丽色彩及异味等额外刺激因素影响测试者主观感受,外界因素未对测试者造成不舒适影响。

表1 试验人员

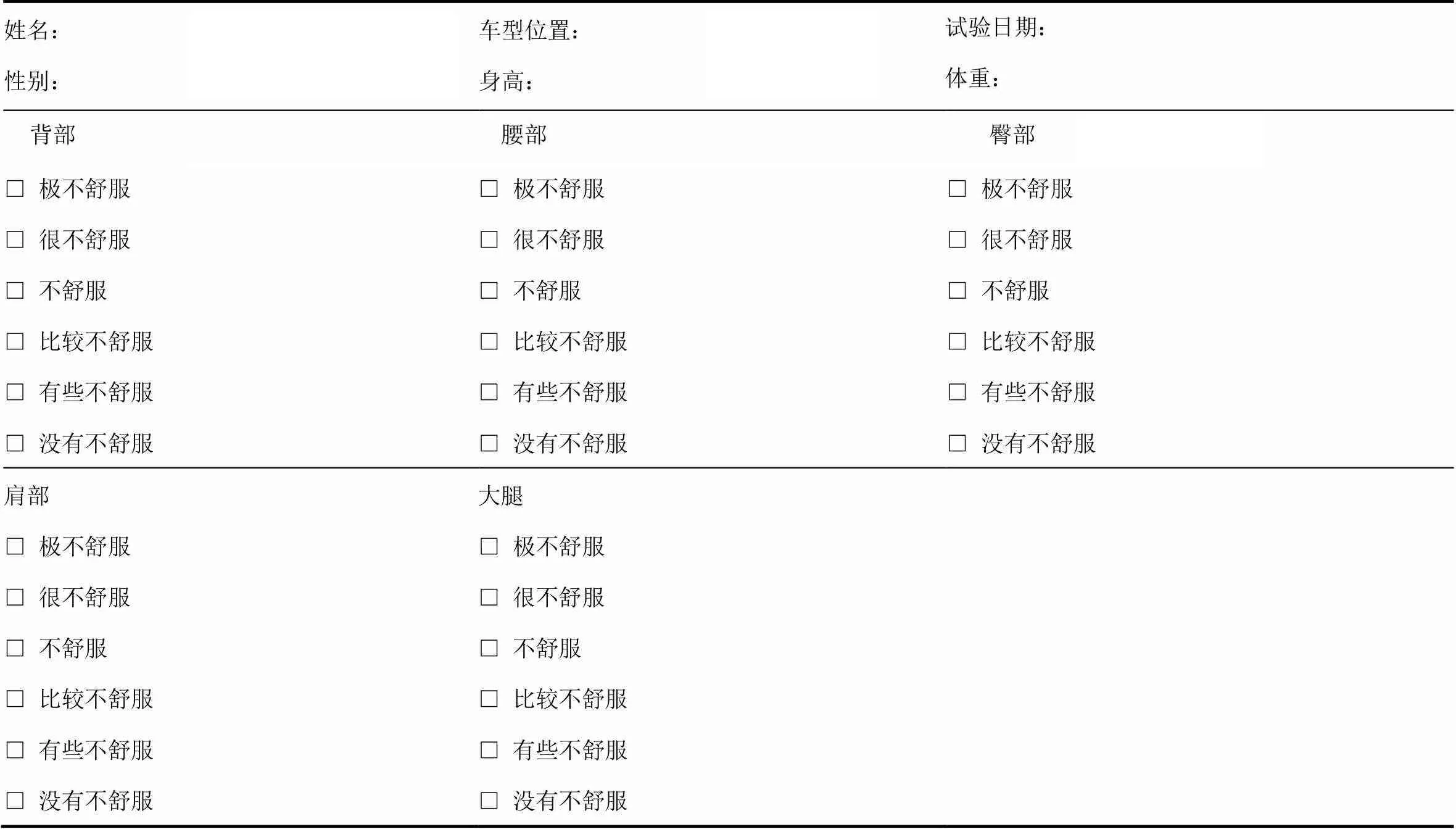

3.3 乘坐舒适度主观评价评分表

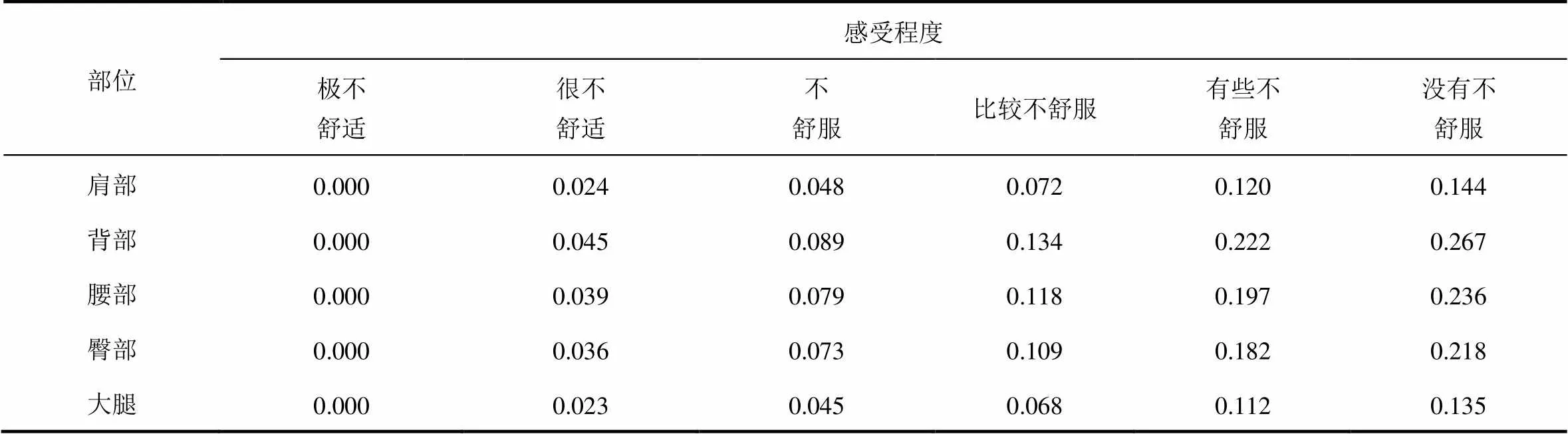

本研究参考GB/T 4970-2009 附录A表A 6 (见表2)中人的主观感觉,结合人体不同身体部位对舒适度影响的权重系数设计了乘坐舒适度主观评价评分表。评分表将肩部、背部、腰部、臀部和大腿这5个部位的局部不舒适度指标划分为6点量表等级,见表3,对应不同的舒适性分数,分别为极不舒服(0分)、很不舒服(0.167分)、不舒服(0.333分)、比较不舒服(0.5 分)、有些不舒服(0.833 分)和没有不舒服(1 分)。各部位权重系数从大到小依次为背部0.267,腰部0.236,臀部0.218,肩部0.144,大腿0.135。计算各部位分值时通过加权计算获得[7],最终评分结果为0~1,见表4。

表2 总加权加速度均方根值与人主观感觉关系

表3 乘坐舒适度主观评价评分表

表4 分值转化表

3.4 静态评测

3.4.1 主观评价试验

在主观评价试验中,3位不同体型的评价人员分别对肩部、背部、腰部、臀部和大腿5个部位的舒适度进行评分,将5个部位的评分结合各自的权重系数求和得到整体舒适度分值,具体公式为

式中:为舒适度分值,为每一个位置的感受程度,为该感受程度所对应的分值(表4)。

为了避免上一个评价人员对座椅发泡产生的压缩影响,同一座椅每次评价之前需要空置30 min,评分结果如图1所示。从结果中可以看出,同一乘坐位置D级车的舒适性要好于A0级车。同时从同一车型的不同乘坐位置来看,主观评价分值主驾明显优于副驾和后排乘员座椅,显然厂家更注重使用率最高的主驾座椅的舒适性。

图1 静态主观评价对比图

3.4.2 体压分布试验

1)试验设备。

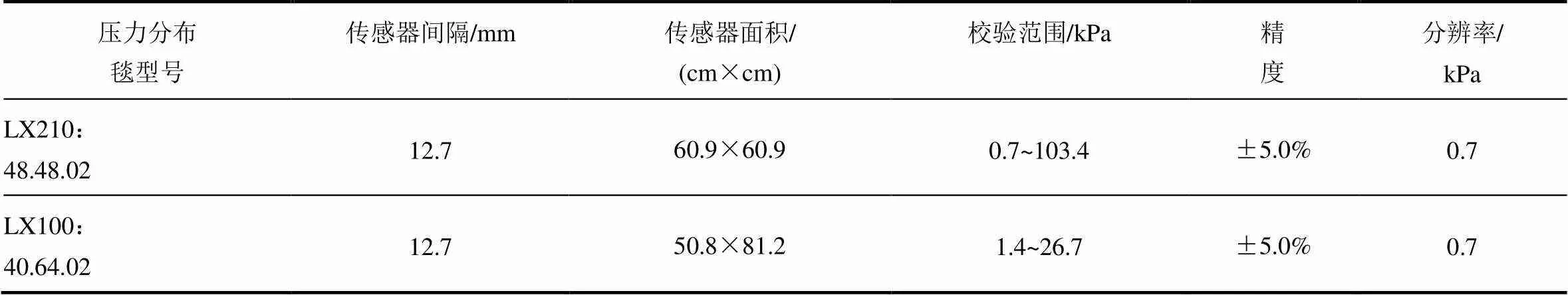

体压分布试验的压力分布测量系统主要由以下部分组成:①压力分布毯(坐垫),型号:LX210:48.48.02;②压力分布毯(背垫),型号:LX100:40.64.02。具体参数指标见表5。

表5 压力分布毯技术指标

2)试验步骤。

(1)将压力分布毯平整覆于坐垫及靠背中央主体面,中间不能有褶皱;

(2)在垫子4个边缘,用单面绝缘黑胶带贴在座椅周围,为避免压力分布毯滑落尽量使用胶带的宽度部分粘,并避免垫子接触金属,防止可能存在的电信号影响试验结果;

(3)如果需要同时采集坐垫和靠背,则坐、靠接合处垫子不能干涉,垫子分别要嵌入中间缝隙;如坐、靠分别采集,可以将垫子覆盖超过接缝处2格(盖到另一边上去);

(4)检查分型过渡面如侧翼相接处,若不能平整贴附,可在垫子背面粘贴易撕的双面胶,此法可能影响内部应力,且胶带可能会伤垫子,因此尽量不使用,此过程也可以配合调整垫子4个边缘的胶带;

(5)在安装压力分布毯的过程中需要在自然无加载的状态下,除胶带本身粘着力以外无其他内部应力;在安装过程中可开启软件,理论上不能出现大于所设置上限压力值的点;安装好的压力分布毯如图2所示。

图2 压力分布毯安装图

3)试验结果分析与导出。

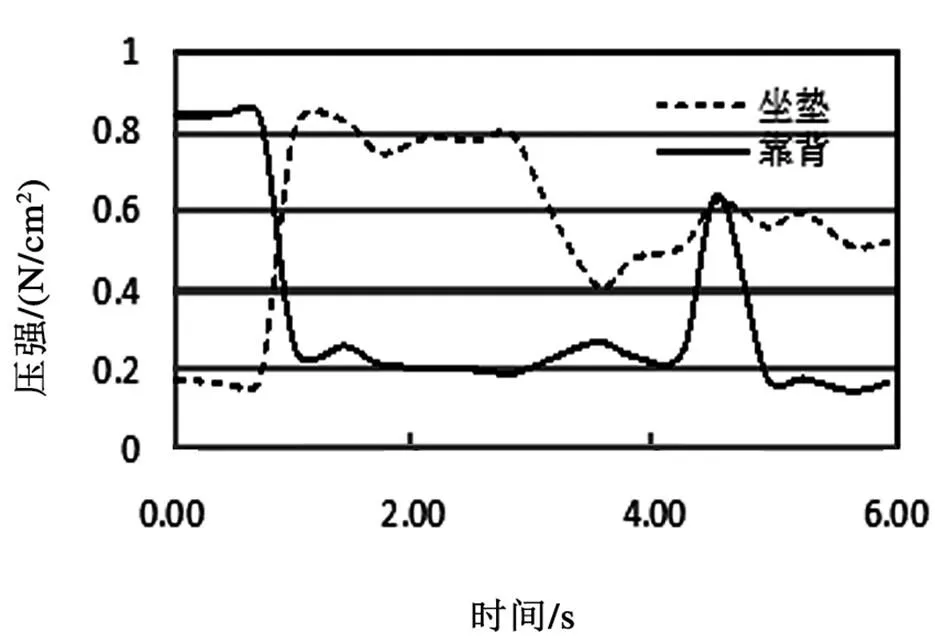

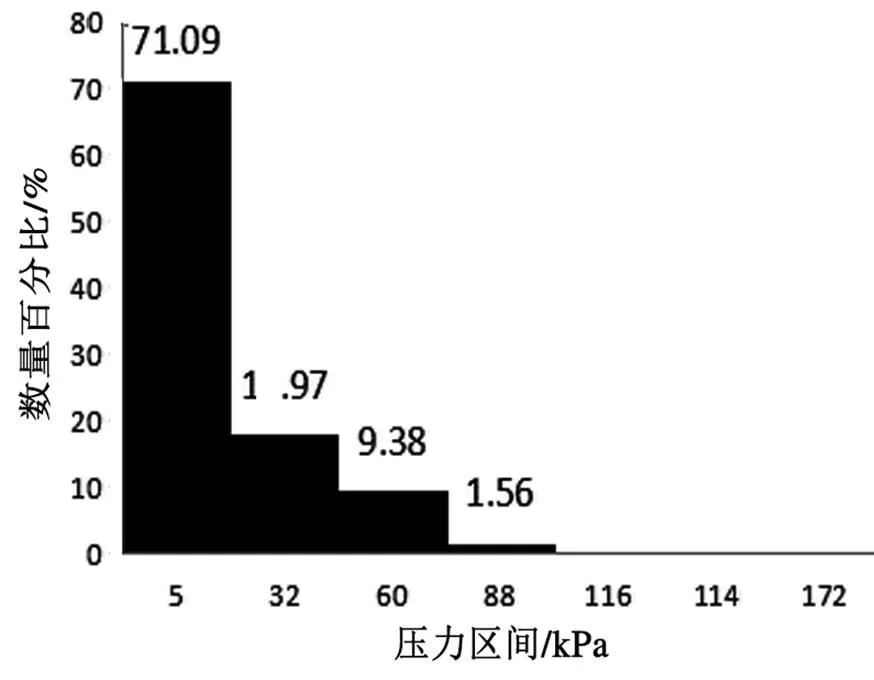

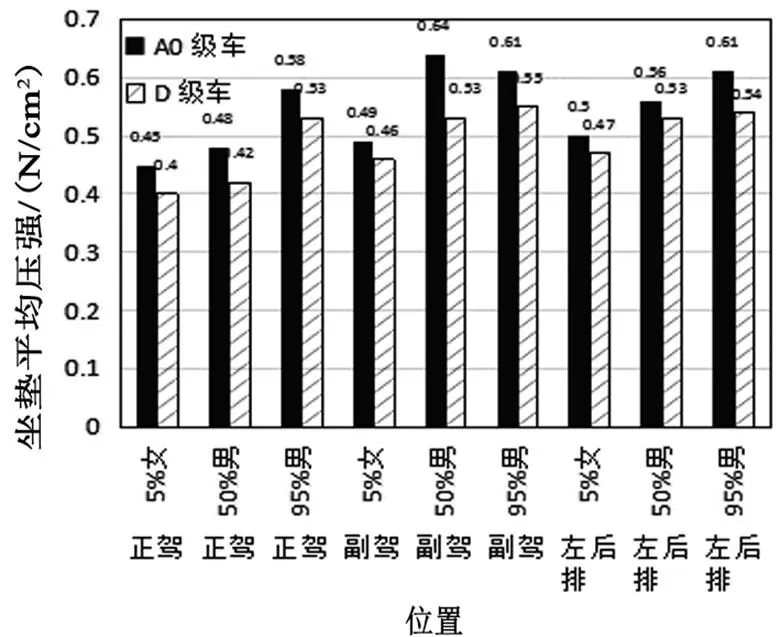

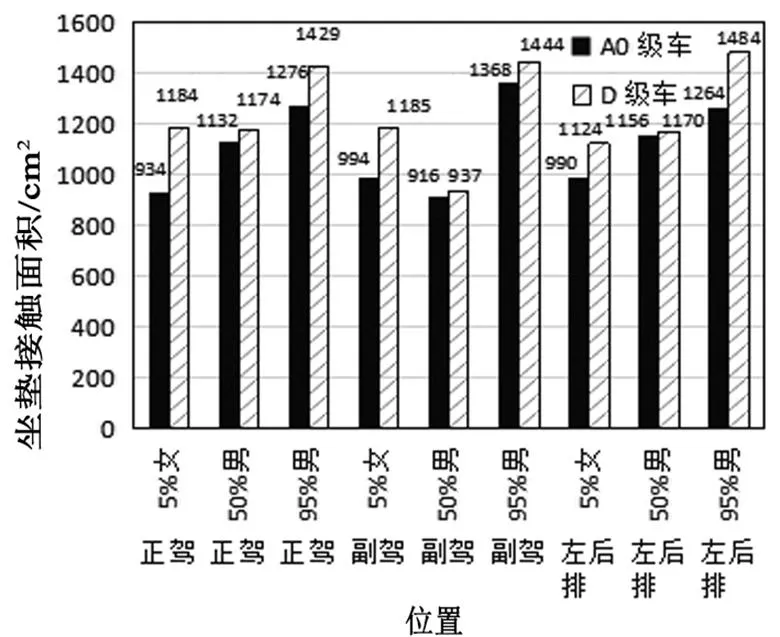

以时间曲线方式显示试验结果值,如图3所示,清晰地反映整个压力分布毯的平均值随时间的变化规律。显示不同压力范围内压力分布频率(即压力的分布密度统计),如图4所示。体压分布试验结果如图5~图10所示。

图3 压力随时间变化曲线

图4 压力分布密度统计

图5 坐垫平均压强

图6 坐垫最大压强

图7 坐垫接触面积

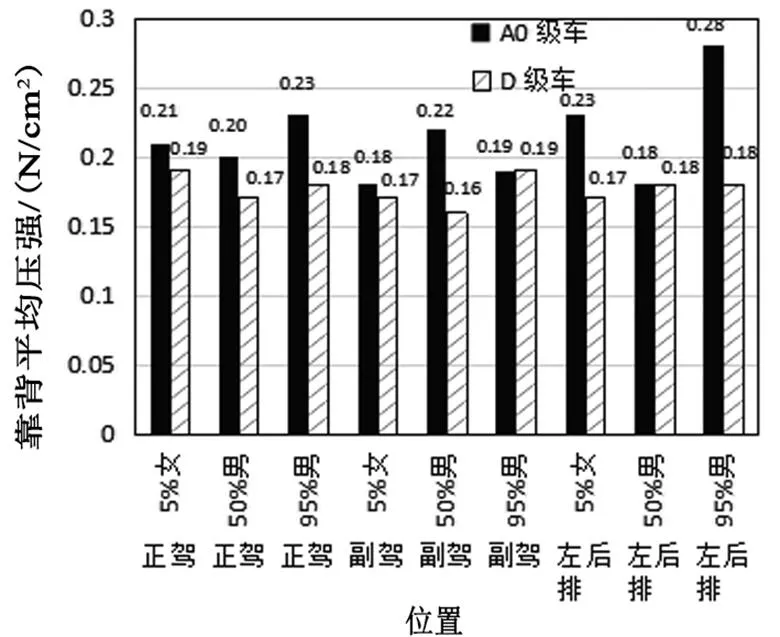

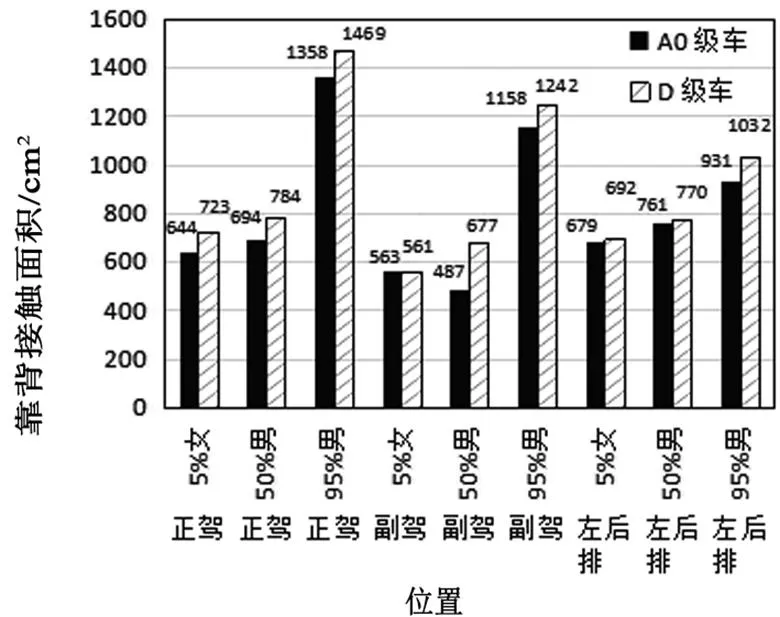

图8 靠背平均压强

图10 靠背接触面积

从图5~图10试验结果中可以看出,体压分布的测量数据与主观评价评分高度吻合,同一乘坐位置D级车的平均压强和最大压强低于A0级车,而D级车人体与座椅的接触面积则大于A0级车。从舒适性上来讲,人体与座椅之间的接触面积越大,受到的平均压强和最大压强越小,舒适性越好;因此,可以认为体压分布是有效的座椅舒适性测量手段。

3.5 路谱合成

利用四立柱轮胎耦合道路模拟试验系统,通过cRPC软件模拟迭代试车场道路谱(比利时路、绳索路、锯齿路、坑洼路),配合Fatigue软件分析复现试车场道路真实反馈,并补充各种国内常见的道路情况绘制出乘座舒适性评价特定加载谱,如图11所示。

3.6 动态评测

3.6.1 动态主观评价试验

动态主观评价评分表填写方式与静态主观评价一致,先对局部舒适性进行评价,再将局部舒适性的分值转换为整体舒适性分值。为了避免上一次试验对下一次试验的影响,每次试验前需要将车辆和座椅静置30 min,以便恢复车辆和座椅的状态。评分结果如图12所示。

图11 试验道路谱

由于D级车配有空气悬架,并且可以切换悬架模式为舒适模式,所以从评分中可以看出D级车的动态舒适性明显好于A0级车,并且同一车型的不同位置的动态舒适性评分,主驾分值优于副驾和后排乘员座椅,这与静态舒适性的趋势一致。

3.6.2 加载道路谱的三轴加速度采集试验

1)加速度采集设备。

试验设备采用B&K 4529B加速度传感器和PCB 356B41坐垫加速度传感器,其参数见表6。

表6 加速度传感器参数表

2)试验步骤。

在主驾、副驾、后排座位分别布置B&K 4529B加速度传感器和PCB 356B41坐垫加速度传感器,如图13~图14[3]。

图13 坐垫及靠背加速度传感器布置图

图14 平台加速度传感器布置图

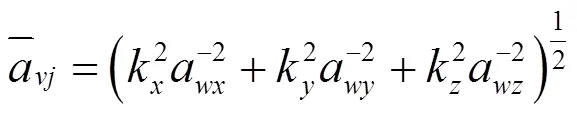

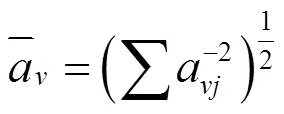

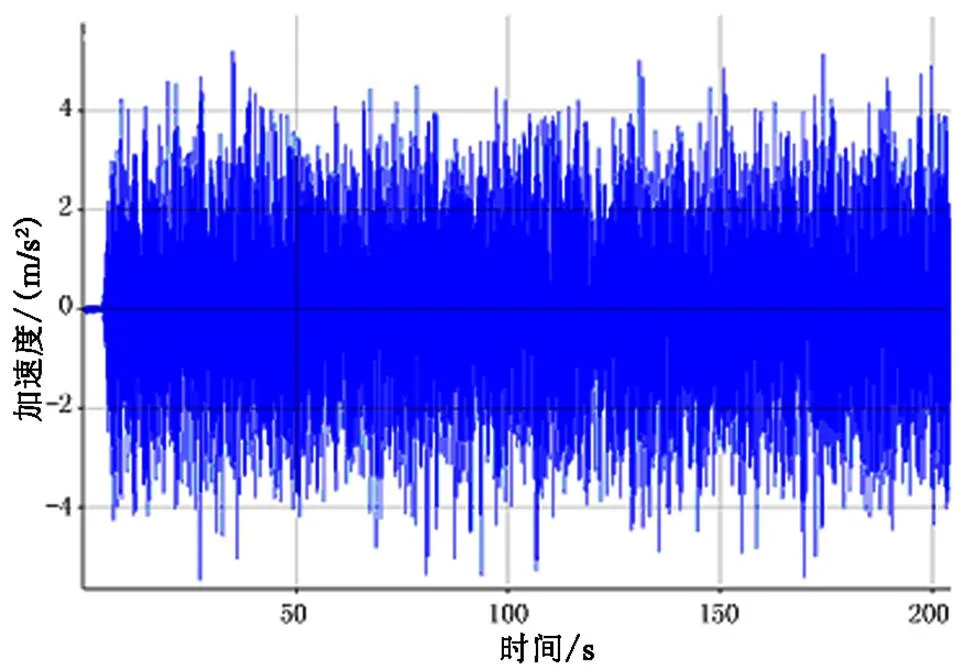

试验过程中采集得到的加速度如图15所示。根据国标对不同位置的加速度传感器采集得到的数值进行加权计算,获得每个位置的总加权加速度均方根值。计算公式为[2]

图15 加速度采集曲线

3)试验结果。

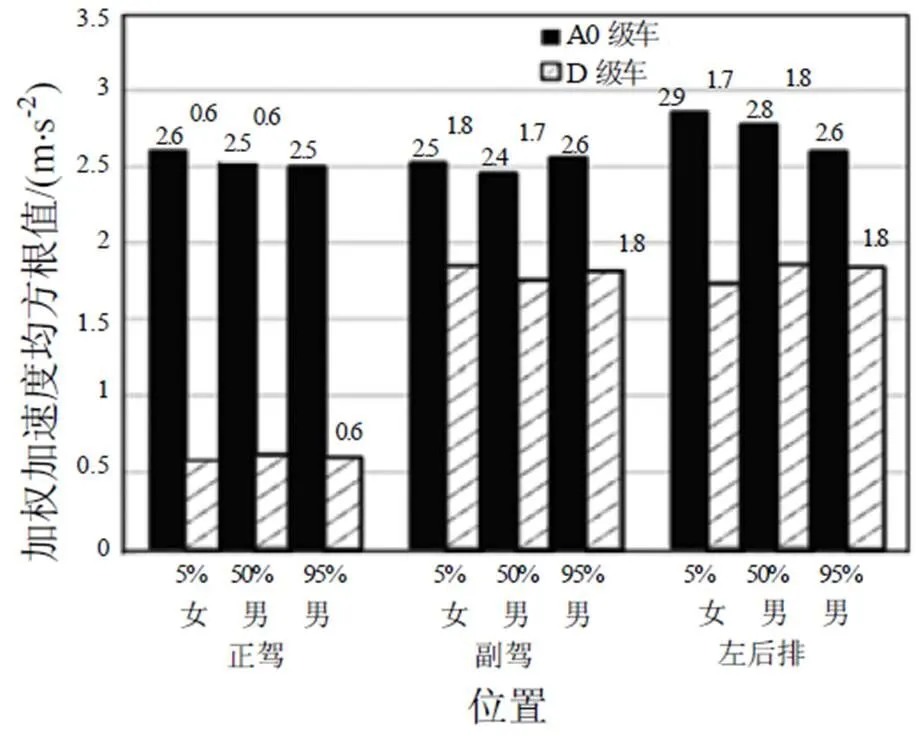

测得试验人员在不同车型不同位置的加速度,进行后处理如图16所示。可以看到,A0级车的总加权加速度均方根值显著高于D级车,A0级及D级车座椅的总加权加速度均方根值中后排乘员座椅高于副驾座椅和驾驶员座椅,更高的加速度会引起乘员不适,这是主观评分降低的原因之一。

图16 动态客观评价对比图

4 结 论

依托实验室实际情况及试验能力,着眼于常见的试验形式,基于四立柱轮胎耦合道路模拟试验系统、压力分布毯与三轴加速度采集系统,测量动、静态乘坐舒适性相关的客观参数,并结合主观评价得到乘员静态和动态舒适度之间、主客观舒适度之间的定量关系。通过研究积累了车内乘员主观体验与客观参数相互关联的研究方法,形成了一套有效的乘坐舒适性试验方法,可以帮助汽车主机厂及座椅生产厂商优化设计,改善产品的舒适性,提高消费者的满意度。

[1]GRIFFIN M J . Effects of Vibration on People[M]//Handbook of Noise and Vibration Control. John Wiley & Sons,Ltd,2008.

[2]全国汽车标准化技术委员会. 汽车平顺性试验方法:GB 4970―2009[S]. 北京:中国标准出版社,2009.

[3]全国机械振动与冲击标准化技术委员会. 机械振动评价车辆座椅振动的实验室方法第1部分:基本要求:GB/T 18707.1―2002[S].北京:中国标准出版社,2002.

[4]庄燕子,蔡萍,周志锋,等. 人体压力分布测量及其传感技术[J]. 传感技术学报,2005,18(2):313-317.

[5]全国汽车标准化技术委员会. 汽车座椅动态舒适性试验方法:QC/T 55―1993[S].北京:中国计划出版社,2008.

[6]孙琳琳,孔繁森,周宇,等. 基于感性工学的汽车座椅静态舒适度的研究[J]. 人类工效学,2013(2):62-64,93.

[7]盛洁. 基于体压分布的人椅系统舒适性预测[D]. 重庆:重庆大学,2017.

2019-12-24

U461.4

A

10.14175/j.issn.1002-4581.2020.03.006

1002-4581(2020)03-0022-06