“声音的产生与传播”教学设计与核心素养的培养

2020-07-14李神灵李科敏刘宝欣陈昕

李神灵 李科敏 刘宝欣 陈昕

摘 要 以培养学生的核心素养为中心,利用学生常见的生活现象,通过构建有趣的探究活动和交流讨论的教学情景,设计“声音的产生与传播”这一教学内容,在教授有关物理知识的同时,拓展学生的眼界,提升其核心素养,促进学生的德智体美全面发展。

关键词 声音的产生 教学设计 核心素养

中图分类号:G633.7文献标识码:A

0引言

学生的核心素养是指其能终身发展和适应社会发展所需的关键能力和必备品格。“声音的产生与传播”的教学设计是围绕培养学生的核心素养,实现学生的全面发展而展开,利用常见的生活现象引入课程内容,通过构建有趣的探究活动,同时介绍历史文化和新知识在现代科技中的应用,拓宽学生的知识面,从而提升学生的核心素养,促进学生的全面发展。

1教学设计

1.1 通过生活经验,引入新课

【教师活动】上课铃声响起,教师重步走进教室,然后關上门,开始上课,同学们齐声喊“老师好”,随即坐下,教师在黑板上板书“声音的产生与传播”,上课前播放歌曲《龙的传人》。教师发问:“请问同学们,从上课铃声响到你们听完音乐为止,你们一共听到了多少种声音?这些声音都是怎么产生的?又是如何传播的?”

【设计意图】以日常生活现象引入新课,拉进学生与物理的距离,消除对物理这一门学科的陌生感,形成物理观念,让学生完全投入到课堂的学习中来。用音乐传递物理知识,不仅能吸引学生的注意力,还可以通过音乐体现出的民族精神,提升学生民族自豪感。

【教师讲解】学生讨论后,教师做出总结,根据老师刚才讲到的这些能否总结出声音产生的共同点?有没有同学可以制作出不通过振动就能发出声音的器材?

【设计意图】提出问题,引导学生思考,培养学生的科学思维;提出反问,锻炼学生勇于提出质疑的科学探索精神。

1.2构建活动“土电话”,探究声音的产生

给每两个同桌的同学发两个纸杯,一条不限长度的棉线,两根小火柴和502胶水,教师教授“土电话”的制作方法。

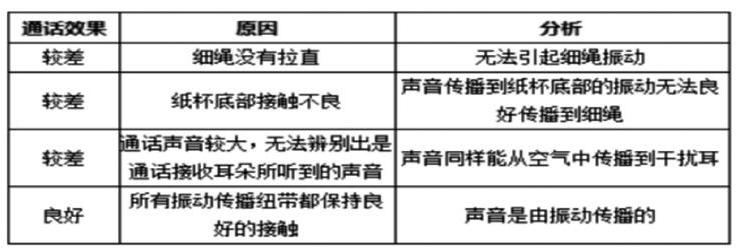

【学生活动】制作完“土电话”,让学生体验“土电话”打电话的过程,分析效果并总结原因。

【改进实验一】选择一对效果良好的“土电话”,在两人进行通话的过程中,在细绳中间夹上一个铁夹子,再进行通话,体验通话的效果。

【设计意图】当细绳被铁夹子夹住的时候,发现接收端的细绳不再振动,从而反向证明,不振动的物体无法产生声音,振动的物体才能产生声音。

【设计意图】增加活动的趣味性,让学生体会到物理的魅力。引导学生对其猜想,以小组合作的方式,在体验的过程中进行分析、归纳,培养学生的学习兴趣,提升探究和归纳总结能力,培养学生的核心素养。

【实验总结】总结实验结果,汇总结论:声音是由振动产生的。

1.3通过古诗词和生活现象,探究声音的传播

【学生探讨】引入古诗词“路上借问遥招手,怕得鱼惊不应人。”诗中有什么关于声音的物理现象?

【教师讲解】对这句诗进行解释,并进行说明。在有人钓鱼的时候,不仅要轻声细语,还要轻手轻脚,这是因为鱼能同时听到通过空气和陆地传递到水中的声音。由此可以得出结论,声音的传播介质可以是气体,固体或液体。

【设计意图】从古诗词切入,在教授物理知识的同时,提高学生的中国文化涵养,同时联系生活实际,贯彻新课程理念。可以有效提升学生热爱学习、勇于探索的良好心理素质。

【观看视频】观看载人航天视频,请学生思考:航天员在太空中是怎么交流的呢?

【设计意图】向学生展现我国在航空航天上的杰出成绩,在教授物理知识的同时,帮助学生养成热爱祖国、热爱学习、勇于探索、充满自信等美好的思想品德和良好的心理素质。

【改进教材实验】做完“真空中的玻璃罩”实验,再将整个密封玻璃罩浸入水中,学生根据自己感受、思考和讨论,看看可以得到什么结论?

【教师总结】声音可以在固液气中传播,不能在真空中传播。

【设计意图】学生独立观察和思考,再小组讨论。提高学生的逻辑思维能力,沟通能力和团队合作能力。

1.4引导自学,学习声音的速度

【学生活动】学生自学教材,并回答一下问题:什么是声波?在不同介质中声音传播的速度有何不同?

【教师活动】教师组织学生回答探讨,引导总结,板书概念。

【设计意图】指导学生自学教材,培养学生的自学能力。

1.5拓展知识面,培养全能型人才

【教师分享】中国传统文化中的“口技”,通过口腔的振动产生出精美绝伦的声音,形成技艺高赞的艺术。

【设计意图】要求学生不仅仅要学习物理课堂上的一些知识,还应该融入其他学科的内容,这样有利于促进学生知识的综合化,保持对物理学习的兴趣,扩展知识面。

2教学体会

在“声音的产生与传播”这一课中,以培养学生的核心素养为目的,根据学生自身的特点,及其生活体验来进行教学设计。整个过程让学生不仅能学习到课本知识,还能提高创新能力和物理思维能力,培养学生的思想品德和物理核心素养。

参考文献

[1] 李科敏,李奇云等.教学设计要注重三维教学目标的和谐达成[J].物理教学探讨,2015,33(10):69-71.

[2] 李哲君.“声音的产生与传播”教学设计与学习兴趣培养[J].物理教学探讨,2017,35(01):74-76.