虚室生白:王蒙的人生与画意蠡探

2020-07-14徐作先

徐作先

中国山水画一直是以重意境、求神似的美学意念呈现。意境是中国画的灵魂所在。“虚”和“实”,这一对既对立又统一的美学原则,则是中国画意境营造的重要手段。在中国山水画中,“虚”“实”不仅仅是一种画家笔下艺术语言的匠心独运,它与中国传统道家哲学思想“虚实观”之间的联系,更是这一画种体现传统文化精神的美学渊薮。多层次多角度地研究中国传统山水画的“虚实”关系,不只是要解悟这种哲学思想的深刻和独特,更要将浸淫于这种哲学的传统大师,作为一个个鲜活的个案,进行全面的解构和立体的剖析。在元末明初的中国山水画坛上,王蒙,就是这样一个鲜活的、立体的大师。

一、王蒙笔墨上的“不合时宜”

生活于元末明初的王蒙,一直在“隐”与“仕”的矛盾中挣扎着:他年轻的时候,就曾在浙江余杭的黄鹤山(今临平山)隐居二十年;元末,出为张士诚辖下小吏,弃官后重回黄鹤山隐居,并自号“黄鹤山樵”;朱元璋称帝后,复出为泰安知州,终因受史上有名的当朝丞相胡惟庸案牵累,于洪武十八年(1385年)殁于狱中。

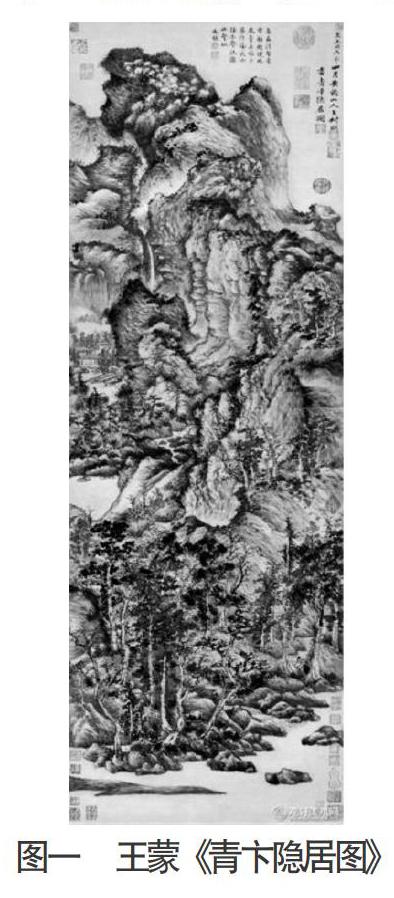

考王蒙现存笔墨,其所绘山川写景稠密,布局多重山复水,表面上看好像是在追求一种郁茂苍茫的气氛,但从其处世的环境及态度看,这种纵横离奇,莫辨端倪,正是他内心极度抑郁的深层体现。王蒙的思想气质同样反映在他的画上,他的画繁密多变,拖泥带水,面貌不一,不像倪云林画那样单纯和简练明洁。盖两人气质不同故也①。于是,王蒙内心独具的矛盾就转化为纸上独特的矛盾:心底的不安也即不踏实成为一种隐藏在笔墨背后的“虚”,而画面格局则体现为一种苍茫厚重的“实”。王蒙的传世之作《青卞隐居图》(图一),从山顶到山脚敷以密实的牛毛皴,整座山一览无余,以实为主,繁皴密点,苍茫深秀,形成了其特有的审美特点;正因为画面“实”中融合了“虚”,使画面气息流动,实而不堵,如一条白色的飞瀑自山顶而下,连贯山中和山下,时隐时现,实中显虚;树木苍翠茂密,树与树之间黑白相扣,虚实相间;树与山体之间,用山体的疏衬出丛树的密;山体之间皴法以实衬出虚,表现空间层次;画面上下留空突出山之主体,显示出山的巍峨,把虚实相融发挥到极致,使画面实而不堵,密而不滞。

所以,单从“虚”“实”关系这个中国画的“灵魂”方面来考察,王蒙的画就具有一种既不同于自其外祖父赵孟

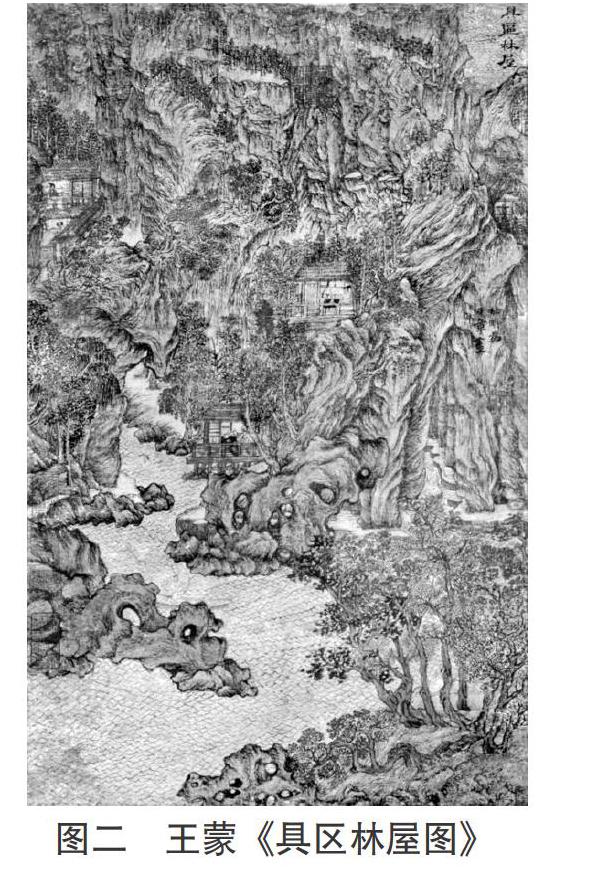

在构图上,王蒙的“不合时宜”也是显而易见的。他的名作《具区林屋图》(图二)就淋漓尽致地展现了这样一种不囿成法的“极端”个性——这种饱满的构图方式在中国古代绘画作品中堪称凤毛麟角。在此作中,虚实对比异常强烈:画面只在左下角留空,其余三面密不透风;画面中自下而上三处茅亭的曲折“贯串”,成为整幅画面“实”中的“虚”,气息节奏萌动;屋内之人迹活跃,则于繁密中现出亮点。这种繁密的构图章法,满而不闷,毫无拥堵塞迫之感,“虚”与“实”的节奏在画面中不停地变换——“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”,潘天寿先生在其《听天阁画谈随笔》中提到“无虚不易显实,无实不能存虚。无疏不能成密,无密不能见疏,是以虚实相生,疏密相用,绘事乃成”的“画”理,也是处世逶迤的“禅”理,更是有无相生的“道”理。

二、王蒙情感上的“虚室生白”

“山中旧是读书处,谷口亲耕种秫田。写向画图君貌取,只疑黄鹤草堂前。”这是王蒙自题画作《谷口春耕图》的一首诗。《谷口春耕图》亦名《黄鹤草堂图》。谷口,即黄鹤山山谷之口,黄鹤草堂就在那里。《黄鹤草堂图》画的是王蒙当年隐居黄鹤山中于谷口耕田读书的情景。

从技法上看,无论是章法上的画面构图,还是笔墨上的点皴,《谷口春耕图》与王蒙惯常的格式,几无二致。学术界对此亦是几成定论。在此已没有必要再大费笔墨。但是,我们有必要绕过这些沟沟壑壑,探视一下王蒙隐藏在这些表层技巧后面的“心绪”——这些“心绪”,正是王蒙“画以适吾意”(苏轼《书朱象先画后》)的“游艺”态度。那么,王蒙心中的这个“意”,是什么呢?简言之,其实就是老庄哲学中的“虚室生白”(《庄子·人间世》)。

按最通俗的解释,“虚室生白”就是“一个人心无任何杂念的时候,就会悟出‘道来,于是智慧也就跟着生出来了”。这种“道”,实际上就一种境界,就是我们经常提到的“清澈明朗”。所以,“虚”大有“舍弃”的意味,而这“白”,也就是“舍弃”之后所享受到的“道”了。站在王蒙的人生立场上看,隐居则是他人生的“虚”,出仕则是他人生的“实”,而他心中所谓的“道”,当然也就隐藏在这“虚虚实实”之间了。

我们从现存王蒙绘画作品内容可以推断,有两类“世外”题材是王蒙一直都在经营的,一类是隐居,一类是神仙。

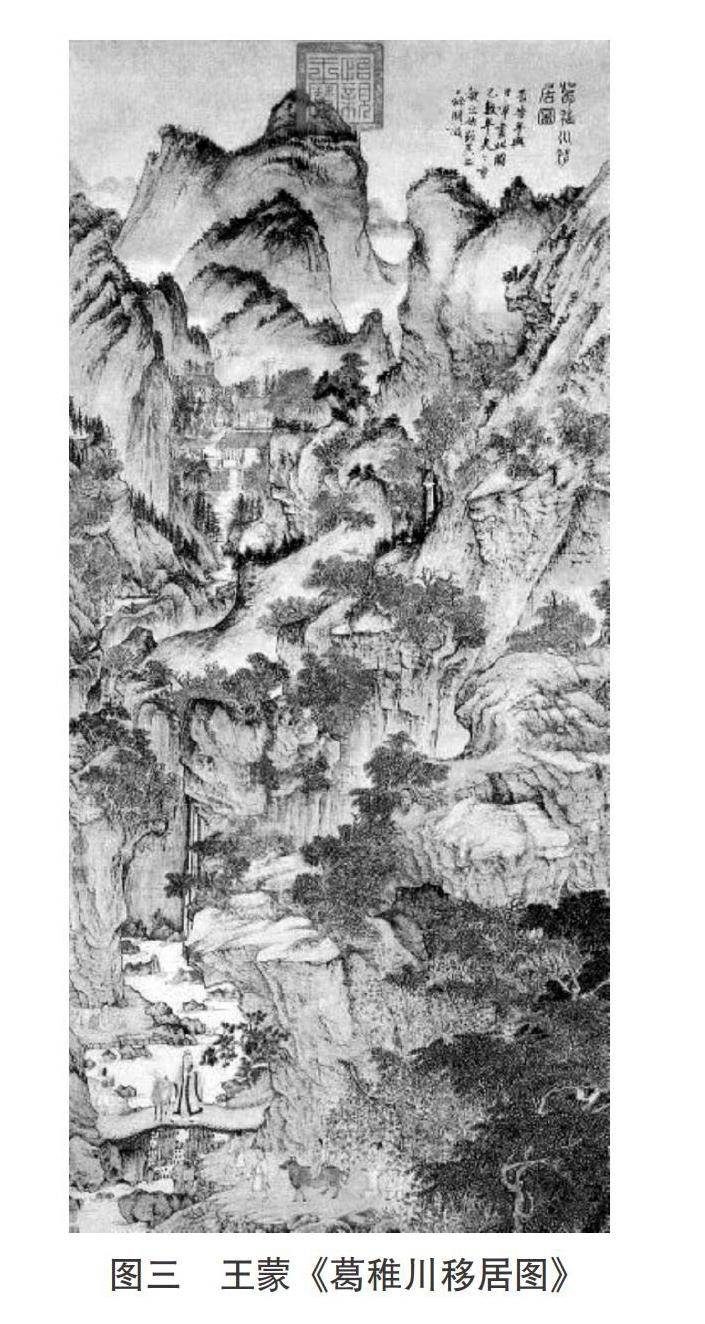

王蒙的第一次隐居,也是连续时间最长的一次隐居,发生在他年轻的时候。在道家语境里,隐居就是退隐:从喧嚣的城市(主要指京城)离开,到僻远的乡野山间,深居简出,不与当朝者合作。《楚辞·惜誓》中有谓:“或偷合而苟进兮,或隐居而深藏。”此所言“隐居”即“不仕”。纵观王蒙一生,一直未彻底放弃出仕的心念。所以,他青壮年时长达二十年的隐士生涯,应该具有上古达人姜太公那种“韬光养晦”的性质。不过,也就这种有意或无意的隐士心态,成就了王蒙山水画的一批杰作佳构。这其中,最具影响的当数《葛稚川移居图》(图三),并且这个题材,成为王蒙笔下的一个中心题材,一再付诸笔端。

王蒙到底畫了几幅有关葛稚川的国画,今天我们已无从得知;但现在我们仍然可以看到两幅,一幅题为《葛稚川移居图》,另一幅题为《稚川移居图》。王蒙之所以在隐居岁月里屡屡在笔下重现道家名人葛洪(字稚川)的形象,一方面,是因为在道家修炼者心中,东晋的葛洪已经成为一个半仙半人的偶像;另一方面,葛洪虽然后来成为道教名士,但其早年也有出仕的经历。这种经历正好切合了王蒙内心深处的那一丝隐秘的躁动以及由此带给他的不安——所以,后来他的友人倪瓒给他也写了这样一首深含劝诫意味的诗:“野饭鱼羹何处无,不将身作系官奴。陶朱范蠡逃名姓,那似烟波一钓徒。”(《寄王叔明》)