文学与历史穿越时空的对话

2020-07-14韩颖琦

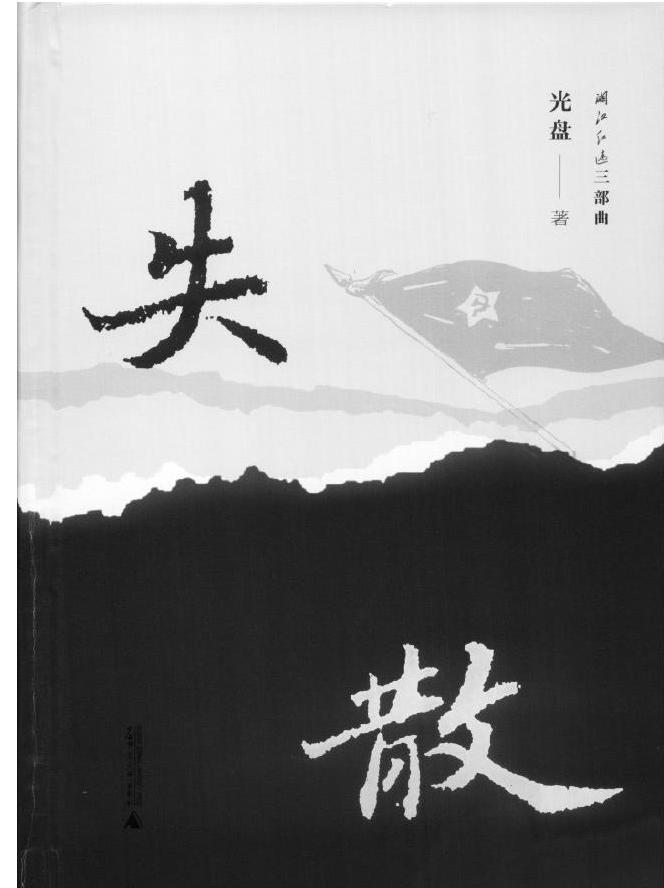

如何让红色历史小说更好看,更能吸引读者的注意,实现思想价值和文学价值的双赢,这是写好红色历史小说的关键。在这方面,光盘的长篇小说《失散》为我们提供了一个可供借鉴的范例。

《失散》描写了失散红军战士寻找部队的漫长而艰辛的历程,彰显了红军战士坚定的信念和顽强的意志,呼应了在新时代“重温历史记忆,传递红色基因”的创作主题。关于红军长征精神的内涵,习近平总书记在纪念红军长征胜利八十周年大会上所做的重要讲话中,进行了高度概括:“伟大的长征精神,就是把全国人民和中华民族的根本利益看得高于一切,坚定革命的理想和信念,坚信正义事业必然胜利的精神;就是为了救国救民,不怕任何艰难险阻,不惜付出一切牺牲的精神;就是坚持独立自主、实事求是,一切从实际出发的精神;就是顾全大局、严守纪律、紧密团结的精神;就是紧紧依靠人民群众,同群众生死相依、患难与共、艰苦奋斗的精神。”在新时代继承和发扬红军长征精神,这是时代赋予文艺工作者的历史使命,对于坚定文化自信、抵御历史虚无主义、增强价值认同都有着重要的现实意义。

长征精神这一红色历史资源作为一种特殊的历史记忆和文化资源,它所蕴含的家国情怀、理想信念是我们宝贵的精神财富和文学遗产,不应该随着时代的发展而成为被封存的历史。我们当代人和当代文学都需要汲取这份珍贵的精神营养。然而一个不能忽视的现实是,随着时代和传播媒介的变化,尤其是互联网时代的到来,对艺术创作产生了极为深远的影响。因此,要更好地传承红军长征精神,还需要文艺工作者与时俱进,创作出适应新时代需要和广受读者喜爱的文艺精品。

红色历史小说是铭记历史、弘扬时代主旋律、传递正能量的重要载体,既有宝贵的史料价值,也有很强的当下性。如何以文学的形式更好地呈现历史,完成与历史穿越时空的对话,就必须要处理好虚构与历史真实的关系。随着新历史主义的兴起,海登·怀特提出“作为文学虚构的历史文本”,历史和文学之间的传统界限受到冲击,在重新审视了历史与文学的关系后发现,历史真实与文学虚构并非二元对立的矛盾双方,而是你中有我、我中有你的“共建的互文性”关系。在谈及虚构与真实的关系时,光盘强调,虚构就是另一种生活真实,虚构的目的是通过揭示事物的本质来让读者看清世界的真实面目。光盘认为,小说创作第一要抓好一个题材,找到一块供故事发生的良好的土壤。第二是写好一个人物,这个人物必须是丰满的,有独特个性的。第三是讲好一个故事,故事要新颖,不要讲别人讲过的故事,学会讲故事的技巧。

我将光盘的创作经验称作是他的“三个一”法则。这一法则始终贯穿在光盘的小说创作中,《失散》这部历史题材小说的创作同样如此。从题材看,有人说“历史是最好的小说题材”,这种提法虽然有些极端,不过也有一定的道理,尤其在新时代语境下,讲好中国红色历史故事具有极其重要的现实价值,《失散》讲述红军故事无疑是一个好的题材。从人物看,《失散》既塑造了失散红军群像,又有对红军个体形象的鲜活刻画,如第一个故事中的失散红军王国礼,就给人留下了深刻的印象,让人感受到一种震撼人心的力量。这里重点要说的是第三个“一”法则,即如何讲好故事。如果说前两个“一”说的是“写什么”,那么第三个“一”则强调“怎么写”,“怎么写”与“写什么”同等重要。

会讲故事是小说家最重要的一项技能,写好历史小说,需要作家有一种激活历史资料的本事,这些都是光盘所擅長的。《失散》是一部可读性非常强的历史小说。“历史小说”由“历史”和“小说”两部分组成,历史的真实性是历史小说的基础和最本质的特征;而小说的核心特征是虚构,如何在真实与虚构之间找到一种有效的链接,让小说在尊重客观史实的基础上,又具有鲜活生动的文学性,这无疑是历史小说成功的重要标志。以这一标准去衡量光盘的《失散》后发现,小说既有历史真实的严肃性,也有虚构文学的趣味性。《失散》取材于一段真实的历史:1934年惨烈的湘江战役后,一些红军与部队失联。为寻找部队、躲避国民党军追捕和存活下来,失散红军各自遭遇了不同的命运。直到今天,我们仍能从媒体看到幸存老兵讲述当年惊心动魄的故事。小说包括三个既独立又有关联的故事,最吸引人的是第一个故事《绣花布鞋》。首先,小说的标题就很吸引人,不禁让人想起从20世纪50年代就非常火、直到今天还有顽强生命力的一部反特红色悬疑小说《一双绣花鞋》,2002年还被改编成同名电视连续剧热播。光盘《失散》中的“绣花布鞋”是一双特制的、专门用来装情报的布鞋,整个连队只有两个人有这样的布鞋。失散的红军战士王国礼为了找回这双丢失的绣花布鞋,可谓吃尽了苦头。直到小说结束,这双绣花布鞋依然没有找到。到了21世纪,情报早已失效了,可王国礼的子孙们还在继续寻找中,从未间断。在这种近乎偏执、甚至在很多人看来毫无意义的寻找行为背后,蕴藏着红军战士及后人对信仰和承诺的坚守;同时从小说叙事策略上讲,寻找的过程就是一个探秘的过程,无疑给故事增添了悬疑感和神秘色彩。“悬念”贯穿小说始终,不动声色地引导着读者完成探秘(即阅读)的过程。故事结束了,读者往往还沉浸其中,欲罢不能。作家光盘擅长设置悬念,营造一种神秘且带有荒诞的氛围,这几乎已经成为他小说的一种风格标签,具有很高的辨识度。

于故事的悬念设置之外,光盘还十分讲究讲故事的姿态。在《失散》“作者的话”中,他谈到“讲故事的过程其实是讲述者与倾听者相互选择和交流的过程”,正如光盘自述的那样,虽然讲故事表面看是“我讲你听”,但好的小说绝不是单向度的信息输出,它需要和听众(读者)建立起一种可信赖的交流和对话的关系。鲁迅开创了现代散文的两大体式:独语体和闲话风,分别以《野草》和《朝花夕拾》为代表。小说《失散》在讲故事的过程中也营造出一种“朝花夕拾”般的轻松随意的闲谈之感。为了使故事更亲和、自然和真实,需要采取一定的讲述策略。在叙述视角上,《失散》使用多重视角。小说以第一人称“我”来讲故事,具有很强的代入感,但不足是所见所知有限;为了弥补这一缺憾,小说也同时采取全知视角,全知视角一般以第三人称为主,叙述者没有固定的视角,像一个全知全能的上帝,洞察一切,这种一览无余的视角为悬念的设置和戏剧性效果的增强提供了便利,很适合讲述像失散红军寻找部队这样时空跨度大的故事。

另外,在小说时间的处理上,作家光盘显然有自己的考虑。小说是时间的艺术,作为小说主要组成部分的时间,它同故事和人物具有同等重要的价值。小说中的时间有快慢变化,分别对应着加速和减速,很少有小说保持着像钟表那样匀齐的速度和节奏。没有节奏感的小说是沉闷压抑的,会给读者产生催眠的效果,从而放弃这种枯燥无聊的阅读。阅读小说的过程中,有时我们会因故事发展得太快而感到紧张局促,有时又会体验到平稳与舒缓,这些阅读感受都是小说家对时间进行巧妙操控的结果。时间处理得好的小说会给读者带来酣畅淋漓的阅读满足。《失散》的故事从20世纪30年代开始讲起,一直讲到当下,时间跨度非常大。以《绣花布鞋》为例,小说故事讲述主要集中在50年代之前,之后光盘对时间做了一个加速度处理,仅仅用两页纸的篇幅,就快速讲完了从50年代至今的故事。小说里有一句“所有幸福的时光过得都是飞快的”,似乎解释了这样处理小说时间的理由。但这恐怕不是全部的理由,毕竟在这段漫长的时间里,在“幸福”之外,失散老兵们仍然遭遇了很多难以言传的艰辛和苦痛,如幸存老兵红军身份的重新认定等。之所以作家做了这样一个安排,恐怕还有一个原因,那就是作家对小说素材的取舍,毕竟故事的重点在50年代之前。至于失散老兵在新时代的命运,同样是读者期待的,也是非常值得书写的题材。不过,那也许会是另一部精彩的小说了。不知道作家光盘是否有“续集”的打算,无论是作为读者还是评论者,我都非常期待。■

(韩颖琦,广西大学文学院。本文系广西大学科研基金资助项目“中国当代红色叙事的审美流变、生成机制及价值意义研究”阶段性成果,项目批准号:XPS1801)