旅游非正规就业者污名化研究

2020-07-14孟威

[摘 要]旅游非正规就业者对旅游经济作出了很大贡献,但公众对该群体存在一定程度的负面认知。文章以广东海陵岛为案例,从污名化的视角研究公众对旅游非正规就业者的认知及该群体的应对策略。公众认知方面,总结了游客、居民、正规就业者和政府工作人员等对旅游非正规就业者的污名化叙事及演变。研究发现,旅游非正规就业者在公众污名的压力下,并没有带来“高自我污名”,而是形成了一种“低污名、高自尊”的状态。针对这一现象,文章从个体和群体两个方面,分析了非正规就业者应对污名的策略,提出“个体-情境”解释框架。研究认为,在该框架下,非正规就业者不仅具有了生存技能、应对危机的能力,也能够适应旅游经济规律,掌握应对政府运动式治理的技巧,拥有了选择能力和对抗公众污名能力,保持了相对积极的状态。

[关键词]旅游;非正规就业者;污名化

引言

非正规就业是一个复杂的社会现象,被称为黑色经济、隐形经济、阴影经济或不规范经济,是社会学、经济学、人类学等关注的研究领域[1]。根据世界劳工组织的概念,非正规就业多发生在发展中国家,具有低资本、无组织、低技能、收入低、不可持续、工作环境不良、不在官方统计范围和自我雇佣等特征[2-3]。近年来,伴随Airbnb、Uber等新就业形态出现,非正规就业在发达国家的影响也在不断增加,在国民经济中的地位不断提高[4]。

非正规就业部门提供产品、服务,创造就业机会,增强了国家的经济竞争力[5]。旅游解决就业上的最大成果不是体现在正规部门,而是体现在对非正规就业的拉动上[6]。以我国为例,我国旅游产业对国民经济综合贡献和社会就业综合贡献均超过10%,旅游直接就业2825万人,间接就业约8000万人1。即便如此,正规经济多被描述为积极的、现代的、先进的和高级的,而非正规经济多被认为是传统的、负面的和落后的[7],甚至存在经济、政治、职业、社会关系和身份认同等方面的社会排斥[8]。排斥来自不同主体,如一些国家政府通过制度性的方式,抬高行业进入门槛、限定经营地点,限制旅游非正规经济发展[9-10];正规部门会利用自身权力迫使非正规就业者离场[11]等。基于这种现象,本文聚焦“公众-非正规就业者”关系,关注以下问题:(1) 公众(如政府、居民、正规就业者、游客等)如何评价旅游非正规就业者,尤其是有怎样的负面评价;(2) 非正规就业者如何应对公众的负面认知。

1 文献综述

1.1 真实认知或职业偏见

公众对非正规就业的负面认知,可分为真实认知和职业偏见两种。真实认知多源于非正规就业的先天不足,如没有社会保障、收获与劳动付出不成比例[15]、有限的假期、缺少培训等[16]。这些特征使从业者不能获得生活保证,容易出现身心问题,如受伤率偏高、易患轻微精神障碍等[17-18],甚至有研究认为,一个国家的非正式工作比例与其死亡率、残疾率存在正相关关系[14]。基于这些特征产生的负面认知是真实的认知,但并非本文关注的焦点。

职业偏见多是公众基于部分事实或偏离事实,对某个职业形成的刻板印象。以街头摊贩为例,他们虽然为经济带来活力,但也存在占据公共空间、经营不规范等问题,被一些群体认为影响了公共空间和生活质量[12]。从城市管理者的角度看,这种后正义的空间政治逻辑,为政府对非正规就业采取空间抵制和行为约束提供了合法性[13]。既得利益者掌握资源,将非正规就业者排除在利益共同体之外,当非正规就业者尝试改变人们对其群体(或个体)的感知和角色定义时,会面临既得利益者的社会排斥,被视为越轨者。非正规就业者参与社会活动并从中受益的机会被堵塞[19],客观上放大了非正规就业的负面职业形象。非正规就业者遭遇认知偏差具有普遍性,但多数学者只是将这一现象作为默认的研究背景[4, 10, 20-22],并未在研究中得到应有重视。

1.2 共性与旅游行业个性

相关学者对旅游非正规就业的研究主要借鉴人文地理学和社会学的研究成果,时空分布、空间管制、城市化、扶贫和移民等是热门研究话题[25]。整体上,旅游非正规就业符合非正规就业的基本特征,既具有促进经济增长、创造就业机会、推动创新等特征[10],也具有小规模、低投入、低技术、低组织化、低收入的局限。正规旅游经济会被优先发展,会利用权力迫使旅游非正规经济腾挪出旅游空间[20]。除了共性,旅游非正规就业也有其自身特点,主要包括:(1)带动就业的能力非常强。根据世界旅行与旅游理事会(WTTC)2013年报告,旅游就业乘数达到2.6,具有很强大的拉动能力[6]。具体到我国,按照郭为等的计算,旅游非正规就业效应远超正规就业,就业乘数甚至能够达到9.98[6]。(2)具备与正规就业竞争的能力,是职业发展的通道。非正规就业者由于自身的文化资本增加了竞争优势,为其带来一些正式组织的长处,在营销知识、规划、监控等[21, 23]方面具备与正规就业竞争的能力。一些非政府组织会为非正规就业者提供一些商业培训、金融服务等,促进非正规经济发展[10]。相较于其他非正规就业,旅游非正规就业提供更多的职业出口,更利于积累资源和能力,是一条低层次劳动者向高层次城市就业者转变的职业通道[24-25]。(3)非正规就业引领了旅游新时尚、新趋势,在诸如工作型旅游(working tourism)[24]、Airbnb[26]等新兴领域,都扮演着重要的角色。

与其他非正规就业类型一样,公众对旅游非正规就业同样存在一定的偏见,劳工移民[29]或街头摊贩[25]一直是城市旅游治理[27]、景區管理[28]的难点,是我国社会治理的重点之一。

1.3 污名化:个体与情境互动

本文尝试借助污名概念,分析旅游非正规就业者面临的认知偏差。社会学家Goffman在污名化研究上做出了开创性贡献,他提出污名(stigma)概念,将污名定义为“在人际关系中具有的某种令人丢脸”的特征,使其身份受损(spoiled identity),极端情况下被视为坏人或危险分子[30]。自他之后,污名真正作为一个学术概念,进入西方社会学、心理学的视野,成为研究热点之一[31]。Goffman之后,虽然污名与偏见、歧视等概念互相交织,但并不存在本质上的差别[32],都是从个体心理、社会互动、文化和政治多个层面研究社会对某个群体的认知[33]。本文涉及的污名化理论内容包括以下3个方面:

(1) 从负面认知到污名化。一般认为,负面认知是“贴标签”的预备阶段,从负面认知到污名往往包含了3个过程:① 从个体到群体,即将个体负面经验和评价扩大到整个群体的负面标签;② 从单要素到全要素,即从单一的负面要素放大到全部污名要素;③ 从不稳定到的稳定,污名一旦形成,很难在短时间内改变。

(2) 污名化过程。社会心理学结合“偏见”研究传统[34],发展了Goffman的污名特征论述,将污名化过程视为从记号(mark)到印象吞没(impression engulfment)的社会过程[35]。Link和Phelan将污名分解为贴标签、刻板印象、地位损失、社会隔离和社会歧视等的集合[31],将污名归纳为压制(keeping down)、规范(keeping in)和规避(keeping away)[36]3个社会功能。

(3) 污名应对。与污名相伴的是去污名化(de-stigmatization)或污名应对(stigma regulation),通常的路径是通过改变潜在施污者的理念和态度,改变刻板印象、降低差别感[37-38]。学者尝试将污名应对问题放在系统的框架内,提出“压力-应对”模型[39],将污名看作是压力事件,提出认知评价、应对策略(情绪聚焦、问题聚焦)和偏见识别(prejudice identification)等概念和方法[40],以期降低污名化程度。Inzlicht等在“压力-应对”的基础上,提出了污名应对的自我调节模式,强调了情境因素的重要性,認为污名的过程是循环的过程,而不是线性的过程[41]。污名化也被看作一个互动过程,包含施污名者(stigmatizer)和被污名者(stigmatized person)两个要素,被污名者受到施污者的影响,可能会产生自我耻辱感,将外界的刻板印象内化为自我评价,产生自我贬低、自我低效能、自我隔离,产生自我污名,形成恶性循环[42]。

1.4 可能的理论贡献:恶性循环还是群体亚文化?

污名化概念能够契合本文研究主题,尤其是在污名叙事分类、污名化过程、污名应对等方面与本文研究问题高度吻合,并有大量实证研究可供参考,有较大借鉴意义。理论发展上,国内外大量污名化案例都将身体异常者[43-44]或弱势阶层[45-46]作为主要的研究对象,除了少量例外[30],一般将公众污名走向自我污名的恶性循环看作污名化的常态。在中国语境下,旅游非正规就业带动能力大、市场竞争力强,它是否能够跳出污名化恶性循环,甚至形成群体的亚文化类型,是本文寻求的理论贡献。

2 研究设计1

本文以海陵岛为典型案例,从2008年开始,笔者持续跟踪研究近10年,积累了较为丰富的一手和二手资料。该岛位于中国广东省西南端,四面环海,海滩总面积约20多平方千米,是著名的海岛旅游地。经过30余年的努力,海陵岛发展成为以旅游为主导产业的旅游地,形成了大角湾、海上丝绸之路等著名景区。1995年前后,随着旅游业发展,海陵岛外来劳工数量增加,并逐渐成为非正规部门的主导力量。2008年前后,伴随重大旅游项目落户、旅游房地产化,海陵岛旅游进入高速发展阶段,非正规就业者人数高峰时达到2000人左右,仅从事三轮车经营的就达到600~700人规模2。非正规就业乱象开始凸显,正规就业部门与非正规就业、当地人与非正规就业者的矛盾开始激化。2015年,海陵岛开始创建国家5A级旅游景区,重点对部分非正规就业部门进行整顿,非法三轮车、违规摊贩等就业形式被取缔,非正规就业进入新的阶段。

2.1 公众认知

研究首先梳理了旅游非正规就业者的社会交往对象,通过观察交往频率,对游客、社区居民、政府工作人员、正规部门工作人员4个群体抽样。针对这4个群体,通过指导语激活法[47]进行访谈,即通过指导语唤起被试某种特定的倾向,具体做法是:

(1) 首先告知受访者“非正规就业者”的定义和典型代表。

(2) 向受访者提问,“在接下来的3分钟里,请仔细思考,你和非正规就业者之间有过什么接触?”

(3) 分别询问公众对非正规就业者职业特征、日常行为、地域特征、与当地人关系等方面的负面认知。

例句:“你觉得他们的职业有什么特点?最让你难以忍受的地方是什么?”

(4) 请回忆一下,近年来,您觉得自己和非正规就业者的关系如何?请从6个词中,选择一个。(出示卡片,有贴标签、刻板印象、隔离、地位丧失、社会歧视等提示。)

(5) 对被试的回答进行编码,按照轴心式编码(axial coding)[48],围绕非正规就业者污名,将各种观点、主题组织起来,作为识别公众污名的关键词。为便于记录,本文通过“受访类型+编号”的方式记录访谈内容,如政府1号访谈对象为G1,正规企业1号访谈对象为F1,社区1号访谈对象为C1,游客1号访谈对象为T1,非正规就业1号访谈对象为IF1。

以信息饱和为目标,调研最终获得样本包括:15个社区居民样本(居民区样本7份,旅游区样本8份),年龄在20~60岁之间,男性5人,女性10人;10份游客样本,年龄在18~50岁之间,男性5人,女性5人;3份政府官员样本,其中,综合执法局1人,旅游局2人,两单位均为面向非正规就业的职能部门;正式部门人员3人,其中,酒店经理1人,景区负责人1人,工作人员1人。考虑到受访的官员、正规部门从业者本身就是本地人或长期生活在案例地,文中剔除了重复的部分,仅列出能够显示其群体特性的叙事。本文所谓官方叙事,主要是通过对政府关键人物的访谈、政府公告、文件等了解政府对非正规就业的态度,出台的治理措施及其治理效果。

2.2 非正规就业者

国际劳工组织(international labor organization, ILO)标准缺少量化指标[2],完全符合ILO标准在中国背景下不现实,如低收入(本研究中,旅游非正规就业者的收入普遍高于正规就业者)、不可持续(部分样本在当地定居,并一直从事非正规就业)等指标都无法适合案例地的情况。基于此情况,本文选择的样本只需满足非正规就业者的4个主要特征:没有与用人单位签订劳动合同、没有在政府部门登记注册、不纳税和不受政府正式监管。根据前期调研,海陵岛的旅游非正规就业者主要集中在流动商贩(业务包括打气枪、抛圈、卖水果、卖旅游纪念品、卖饮料等)、司机(电瓶车司机和机动三轮车司机)、餐饮(包括海鲜摊、小吃摊、糖水摊)等。研究使用类型抽样的方法,根据不同就业类型,按比例抽取样本进行深度访谈,在达到信息饱和后停止抽样。与对公众的访谈方式类似,采用指导语激活法,将问题的对象变为非正规就业者,改变提问的方向,获得访谈数据。经过3次正式调研,笔者共收集有效样本50份,样本基本涵盖海陵岛所有非正规就业类型(表1)。在抽样地点上,选择了大角湾、步行街和海滨路3个旅游非正规就业者最集中的区域。

3 公共污名(public stigma):公众如何看待旅游非正规就业者

公共污名聚焦居民、政府、正规就业者和游客对旅游非正规就业者的污名化叙事。

3.1 多主体的污名叙事

参考相关研究[6, 30, 49],本文将收集到的污名化叙事分为5个大类12个亚类22个指标(表2)。

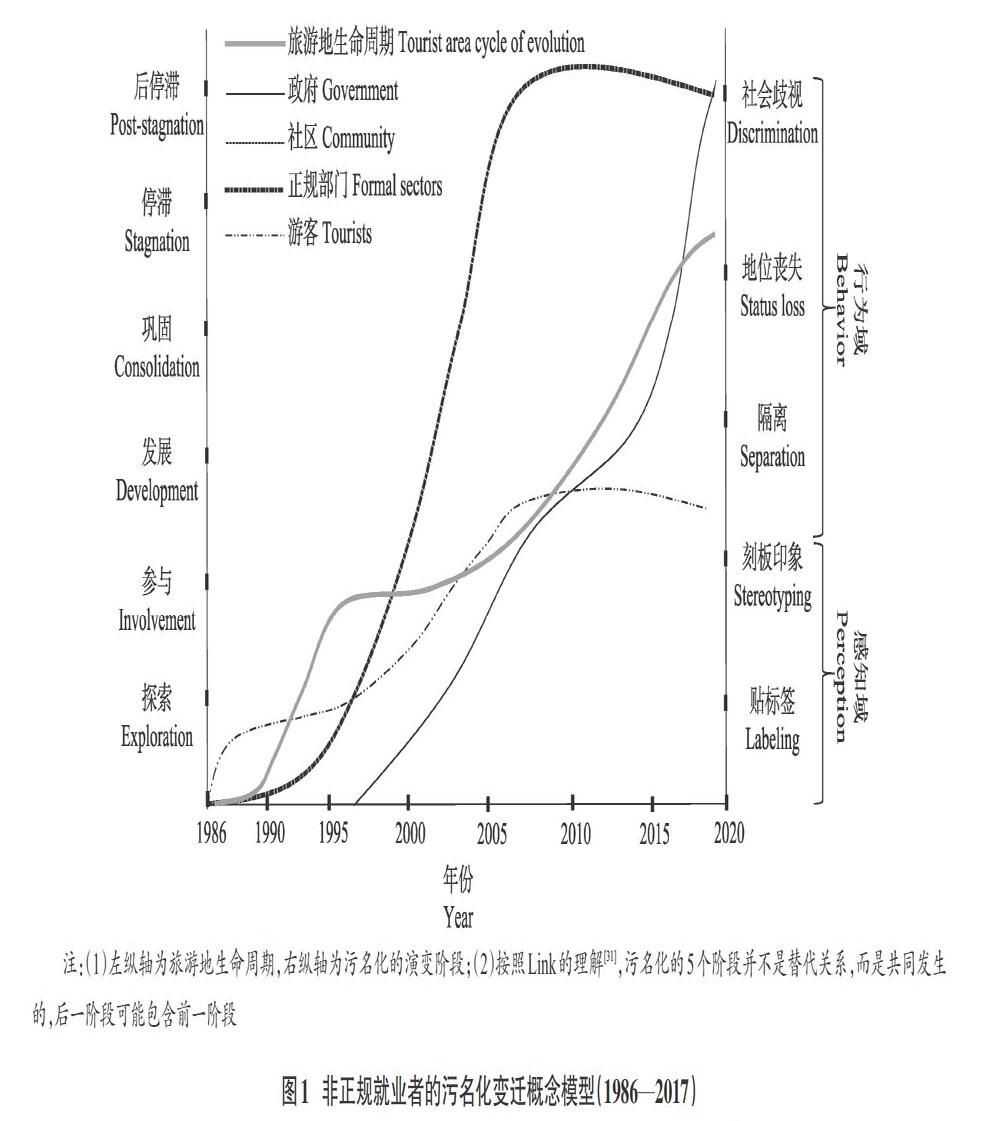

从污名叙事的内容看,尽管存在个体差异,但公众对非正规就业者存在一个整体认知:(1) 无论是受访者的叙事内容,还是笔者现场感受到的情绪,都证明本文所界定的污名现象是普遍存在的,公众-非正规就业者这对主客关系的底色偏向负面评价;(2) 各个主体对旅游非正规就业者的评价存在个体、群体差异,但仍然有一些基本规律(图1);(3) 职业特征和日常行为是最显著的污名特征;(4) 存在地域偏见,对外来者评价不高,且内部形成地域歧视链,如受访者多认为广东人比湖南人好,湖南人比重庆人好(海陵岛非正规就业者主要来自外省地区,其中以湖南、重庆、四川居多,部分来自福建、广西等省份,部分本市、本区的居民也参与其中但不在本研究范围内);(5) 疾病歧视不显著;(6) 主客之间存在社会隔离,交往意愿不高,矛盾偶有发生。

3.2 公共污名的演变

Link和Phelan將污名分解为贴标签(labeling)、刻板印象(stereotyping)、隔离(separation)、地位丧失(status loss)、歧视(discrimination)5个步骤[31]。本文借鉴该模型描述公众对非正规就业者的污名叙事及其演变,并结合案例地的实际,进一步将该过程分为感知和行为两个层面(图1)。

地方政府方面(此处是指海陵岛实验区管理委员会,是当地政府的派出机构,行使政府权力),从最初默许(2009年之前)和鼓励(2010—2012年期间,政府主动尝试引入街头艺术家,以活跃街头经济),到取缔机动三轮车等就业形态(2016年),政府都不是污名化的推动者,其治理行为是对旅游发展、公众态度的响应。旅游地政府并无动机将社会隔离、剥夺机会、社会歧视等施加在旅游非正规就业者身上,但户籍制度、工商登记制度、城市管理制度等,客观上使旅游非正规就业者与一般农民工面临的困境并无差异[50]。从政府对旅游非正规就业的治理方式和效果看,通过推动、引导、协调、取缔等治理策略的组合,政府治理行为既具有很强的灵活性,又有极高的执行力。受访者G1的一段话,反映了这种高效的治理方式:

以创5A为契机,联合市区的公安部门,一抓到(非法三轮车),没有情面……政府贴钱开了交通线。(G1)

但是,地方政府的运动式治理又存在一定局限性,如海陵岛为了创建国家5A级旅游景区,将主客矛盾中最突出的黑三轮直接取缔,从根源上隔离了主客接触。但是,市场对便捷的三轮车需求旺盛,创5A结束后(甚至在创5A期间),黑三轮改头换面重新出现,猫捉老鼠的游戏重复上演,污名化的基础仍在。

社区方面,Doxey的主客关系模型[51]在分析社区-旅游非正规就业者关系上仍具有一定的解释力。整体上,伴随着旅游地从探索发展到巩固阶段,双方矛盾不断累积,处在隔离、地位丧失、社会歧视等行为域的范围内。到2012年,海陵岛发生了标志性的居民与非正规就业者斗殴事件,双方矛盾达到顶峰,从冷淡走向对抗,对非正规就业者的负面认知也达到了顶峰。2016年取缔部分非正规就业之后,双方关系迅速缓和。

旅游正规就业者与非正规就业者虽存在一定互补(如三轮车为酒店拉来客人,酒店付给三轮车司机50元或100元的报酬),但竞争是双方关系的常态,尤其是部分非正规就业者在获得一定资金积累后,开始投资沙滩车、小吃店、旅游商店、小旅馆等,直接进入正规就业的经营领域。有了竞争关系,正规部门对非正规就业者负面评价绝对值很高,态度也是各个群体中最为尖锐的。

游客对非正规就业者的评价在研究周期内并没有大的变化,虽然对非正规就业者有诸多负面认知,但多是感知层面,极少能导致游客不乘坐三轮车、不在摊贩购买纪念品、泳衣等。游客在享受非正规就业服务的同时,对该群体的信任度不高,对非正规就业者的认知也长期维持在刻板印象-机会丧失之间。

历时态的角度看(图1),非正规就业者伴随旅游而出现,从早期感知层次的贴标签-刻板印象,进展到行为层面的社会隔离-地位丧失-社会歧视,该群体经历了被整体污名化的过程。不同主体对旅游非正规就业者的污名认知与旅游地发展阶段存在比较明显的正相关,伴随旅游从探索向停滞进展,污名也越来越从心理层面走向行动层面。

4 人在江湖:非正规就业者如何应对污名

本文将非正规就业者应对污名的过程理解为非正规就业者在污名下的自我建构,这种建构既是独立的(independent self-construal),也可能是相互依存的(interdependent self-construal),既是个体过程,又是群体过程[52]。

4.1 个体污名应对

4.1.1 有限度认可:正常的越轨者(normal deviant)

非正规就业者有限度认可公众指控(图2),但并未对其自我评价产生根本影响,他们能够在常人-越轨者的戏剧中,扮演两种角色,符合Goffman所谓正常的越轨者(normal deviant)的定义[30]。

“……前面几项(旅游非正规就业者污名叙事问卷的1~10项——笔者注)我觉得比较明显的,大家都是这样……后面这些(旅游非正规就业者污名叙事问卷的 21~22项——笔者注),有点歧视我们……为什么说我们有艾滋病……”(IF3)

非正规就业者对污名认可度较低,调查的所有样本中,有一个反应激烈,彻底否定所有污名指控。

“……这些事都有,但我不觉得出格……又没有违法乱纪……”(IF2)

“……我觉得你们的调查是胡说,这些问题都是你们自己造的,我们根本不是这样的……”(IF12)

4.1.2 通过社会比较,实现自我增强

社会比较(social comparison)是个体进行自我评估、形成自我概念的重要途径。当人们与成功者进行比较会感受到自尊降低,與失败者比较则会推动自尊提升[53],在自我比较过程中,现实让位给“比较的现实”。旅游非正规就业者通过自我增强(self-enhancement)的手法,选择性地关注、强调与夸大自我积极的方面,如强化经济、职业能力和家乡优越感等,增强了自信心。

经济和职业能力方面,旅游非正规就业者有更高的收入、更有竞争力的职业技能,相较于当地人有一定优势。这种优势强化了其对自身越轨行为、公众污名的容忍能力。

“他们的公务员,算是不错的吧,一个月也不过是5000块钱,我们生意好的时候,一个月一两万也不是没有。”(IF8)

“你别小看那些卖气球的婆娘,几分钱的东西,卖个十块八块,旺季一天挣千把块也是有的。”(IF28)

“做生意很容易吗……他们(当地人——笔者注)吃不了这个苦的,你以为……”(IF30)

“在海陵岛这个地方,只有懒人没有穷人,他们(当地人——笔者注)不愿意吃苦,只能穷着。”(IF32)

家乡比较上,从非正规就业者的视角看,海陵岛拥有优质的旅游资源,成熟的旅游地市场,但地方整体经济未必比他们的故乡更强。对于不以移民为目的的非正规就业者,家乡仍是其最终的定居地,他们喜欢将旅游地与家乡进行比较,寻求真实或想象中的优越感。

“我们市里(湖南株洲——笔者注),楼比这里高、家里条件比这里好,要不是挣钱,我不来这地方。”(IF40)

“家里气候好,这里天气又晒又热……”(IF42)

4.2 群体认同:江湖

4.2.1 社会资本:半组织化的同乡

家庭在西方是一种界线分明的团体,中国的“家”是一个能放能收、能伸能缩的社会范围[54]。家之于非正规就业者,是对家乡生活的异地搬迁,是一个“遮风挡雨的庇护所”“提供一个温暖、愉悦和安全的场所”[55]。非正规经济具有经济导向、短期迁移、成员不完整等特点,扶老携幼、举家搬迁的只是少数,“家”抵抗外界压力的功能被大大弱化[56]。在中国人差序格局的观念下,来自同一地域的同乡之间的地缘[54],成为了家的延伸,弥补了家的缺位,解决了非正规就业者最关注的几个问题。

(1) 传授销售、空间控制技巧

“……一开始也受不了这样做生意,都不好意思吆喝,不过现在习惯了,大家都是这样的。”(IF40)

“我来这里,是经过老乡介绍的,大角湾到旅游大道这一块,都是我们的地盘。”(IF41)

(2) 应对群体危机

从受访者的性别看,女性所占比重较高,但男性仍然在重大事件上居于主导地位。当与城市管理人员、当地居民、游客发生纠纷时,他们往往通过同乡中有声望的人出面,沟通、解决问题,同乡实际上已经具有半组织的特性,起到了保护者的作用。

“晚上一起喝酒,请Z也来(老乡中较有威望的成员——笔者注),兄弟们帮你摆平。”(IF42)

“……我们抱团,有事大家一起来。”(IF50)

(3) 社交的主要对象

在交往接近性原则下,除了家人,“老乡”是非正规就业者的主要交往对象。

“……几乎不参与这种娱乐活动,至多只是白天休息时和老乡聚集在一起打扑克牌,晚上回家后很少再出去活动。” (IF50)

4.2.2 旅游非正规经济的江湖

适应非正规经济的丛林法则(bush rule),获得更高经济收益,非正规就业者既是驱赶悖论和一次性销售等商业规则的受益者,也是受害者。在这些商业模式下,丛林法则被普遍接受,不管是否合理,非正规就业者只有适应它、运用它,才能获得更高的经济收益。丛林法则提高了旅游非正规就业者对自身越轨行为认可度,也提升了对公众污名的容忍度。

“没关系,反正也不是天天接触(当地人),我觉得能挣到钱就可以。”(IF25)

4.2.3 适应了政府的运动式治理

中国政府旅游治理行为存在明显的运动式倾向[28],熟悉政府运作规律的非正规就业者能熟练应对周期性整顿。

“整顿也是一阵风,过了这一阵就好了……”(IF46)

“其实这些城管,我们还很熟的,只要别做得太过分、顶风作案,还是能够通融的……上面检查的时候……我们也会配合。”(IF47)

4.2.4 用脚投票、选择的能力

旅游非正规就业者带有强烈的经济诉求,地方依恋比较弱,当公众污名直接带来经济上的损失时,用脚投票是自然的选择。在旅游经济蓬勃的中国,职业技能赋予了非正规就业者选择的能力。

“他们之所以从事这个行业,就是冲着来钱才做的。旺季的时候,一个摊贩每月挣到一万多很正常,淡季的时候,一天挣100到200也很平常。要是到渔港帮忙,累不说,每个月也挣不到5000块……”(G2)

“不让干,走就是了,无所谓的,哪里不是混口饭吃……”(IF33)

5 “个人-情境”互动模型

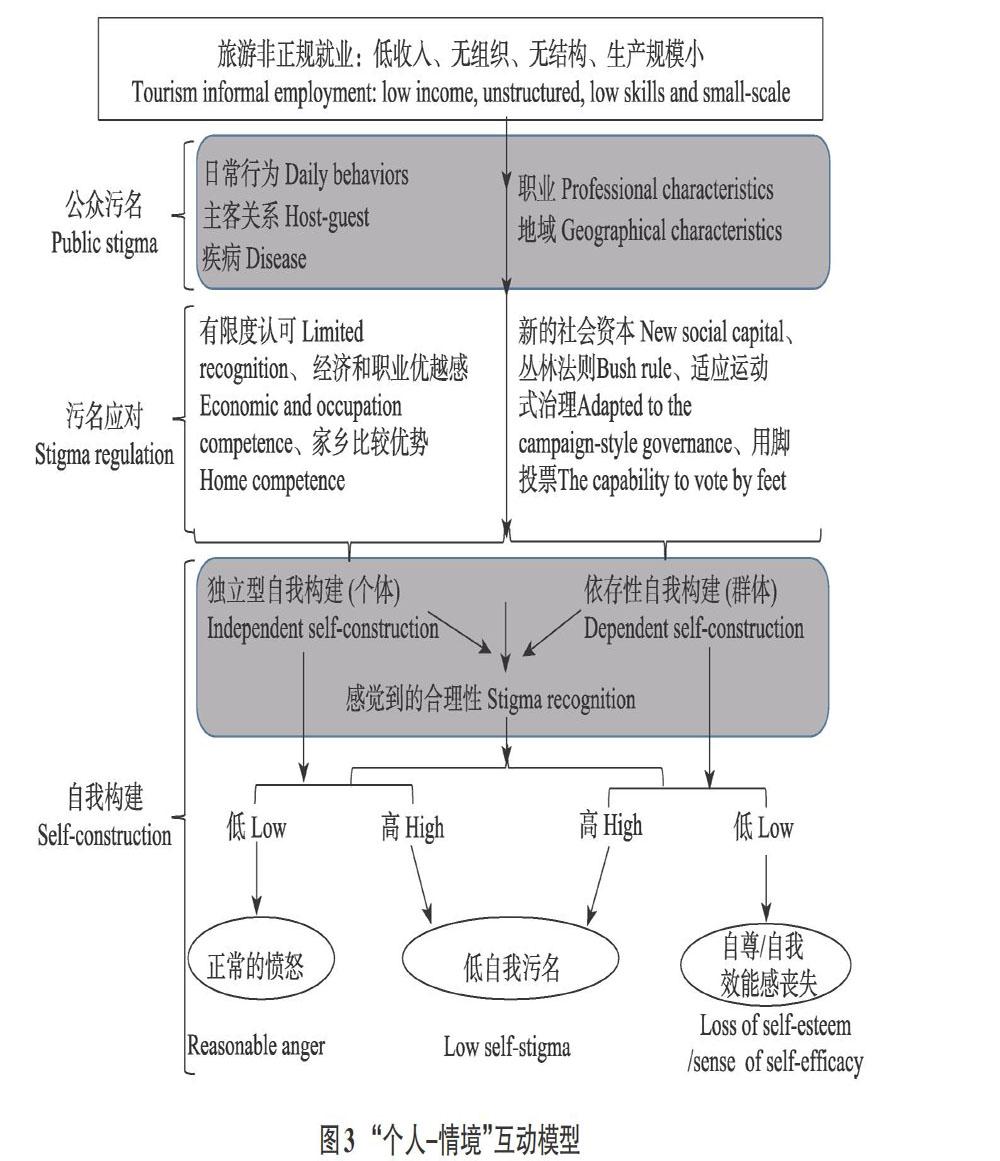

参考Brewer和Gardner的自我建构分类(将“自我”划分个体自我、关系自我和集体自我)[57]以及Corrigan等的污名应对模式[58],本文将旅游非正规就业者的污名逻辑及应对概括为“个体-情境”互动模型(图3)。

个体方面,面对公众对其身体、行为、人际关系乃至疾病污名,就业者在有限度认可的前提下,通过经济、职业和家乡的比较优势,实现自我增强,对公众污名采取了漠不关心的态度;群体方面,面对职业和地域污名,同乡成为“家”的延伸,构成了非正规就业者的主要社会资本,通过封闭的群体内交往,形成了一个次级社会系统。该系统不仅传授给非正规就业者生存技巧、应对危机的能力,也赋予其适应旅游经济规则、政府运动式治理的技巧,使其拥有了选择能力和应对公众污名能力。在个体和群体的共同构建下,旅游非正规就业者并未像其他被污名者一样[58],进入公众污名走向自我污名的恶性循环,而是保持了相对积极的心理,甚至对自身职业产生了较高的认同感。

在“个体-情境”互动模型下重新审视旅游非正规就业者,可以给我们以下启发:

(1) 旅游非正规就业者倾向于形成稳定、封闭、独立的次级社会群体

移居人口的每一个环节都受到社会资本或社会网路的影响,影响其在居住地的生活、发展和融合[59]。从图3能够看出,面对公众污名时,旅游非正規就业者形成了一套稳定的行为逻辑,这套逻辑沿着个人-同乡-江湖的路径展开,独立于当地社会系统之外,是趋向于封闭运行的次级社会规则。这套逻辑是其自我认同的心理基础,也成为其应对公众污名的基础。当然,这种状态在特定情况下可能被打破或重构,如:① 人口流动带来不稳定。非正规就业群体流动性较大,一旦旅游进入淡季或旅游地走向衰退,原有的稳定结构会在短期内被破坏,个体不得不异地重组新的社会网络,重复个人-同乡-江湖的组网过程。② 内在稳定的破坏者。部分非正规就业者,选择在旅游地定居,为适应当地生活,他们必须与当地建立新的关系网络,离开旧有群体。

(2) 高公众污名、低自我污名:双刃剑?

一般认为,被污名者受到施污者的影响,可能会产生自我耻辱感,形成一个恶性循环[42]。但从本文研究可以看出,公众污名对自我认知的影响是有限的,这种局面并未出现。Goffman认为受污名的群体具有内群体的净化的能力,即不仅努力将自己行为规范化,还努力将群体中其他人的行为清理干净,内群体净化是去污名化的主要方向之一[39, 60]。被污名者对公众污名的认可,会促使其厌恶自己的出轨行为,产生耻辱感并改进行为。但是,这种自省很难在个人-同乡-江湖的规则体系中产生,不易推动行为改变。这套规则在保护非正规就业者权益的同时,也降低了内群体自省的可能性,不利于缓解主客矛盾。

(3) 模型适用范围与指标价值

“个人-情境”互动模型有一定的适用范围,在经济落后地区的旅游地(如中西部地区)或非正规就业者具有就业优势的情形下,可能更有解释力。该模型是否适合解释经济发达地区的旅游地主客关系、是否适用于其他类型的非正规就业者,需要进一步实证检验。

主客关系是旅游研究的永恒话题,从本研究看,Doxey的经典框架不仅适合于东道主-游客关系[51],也适合于公众-旅游非正规就业者关系。下一步研究中,如能开发污名化程度-污名应对的量化研究工具,将一定程度提高主客关系模型的预测能力。

致谢:感谢两位匿名审稿人的专业意见;感谢澳大利亚Edith Cowan University黄松山教授对本文的指导;感谢华南农业大学旅游管理专业2009级吴惠斐、林智君,2013级吴彩燕、朱芳云、郑燕晶、李英侨,2015级梁炜、廖爱婷、陈翱然等同学在历次调研中的辛勤工作。

参考文献(References)

[1] LOSBY, J L, ELSE J F, KINGSLOW M E, et al. Informal economy literature review[J]. ISED Consulting and Research, 2002, 12: 1-55.

[2] ILO. Employment and Social Protection in the Informal Sector[R]. Geneva: ILO, 2000, 1-27.

[3] SANDERS R. Towards a geography of informal activity[J]. Socio-Economic Planning Sciences, 1997, 21(4): 229-237.

[4] GUTTENTAG D. Airbnb: Disruptive innovation and the rise of an informal tourism accommodation sector[J]. Current Issues in Tourism, 2015, 18(12): 1192-1217.

[5] JONES T, RAM M, EDWARDS P. Shades of grey in the informal economy[J]. International Journal of Sociology and Social Policy, 2006, 26(12): 357-373.

[6] 郭为, 厉新建, 许珂. 被忽视的真实力量: 旅游非正规就业及其拉动效应[J]. 旅游学刊, 2014, 29(8): 70-79. [GUO Wei, LI Xinjian, XU Ke. The neglected true power: Tourism informal employment and its pull effects[J]. Tourism Tribune, 2014, 29(8): 70-79.]

[7] WILLIAMS C C. Beyond necessity-driven versus opportunity-driven entrepreneurship: A study of informal entrepreneurs in England, Russia and Ukraine[J]. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 2008, 9(3): 157-165.

[8] 张若阳, 付萧萧, 章牧, 等. 乡村旅游非正规就业居民的社会排斥感知研究——以珠玑古巷为例[J]. 旅游学刊, 2019, 34(5): 26-36. [ZHANG Ruoyang, FU Xiaoxiao, ZHANG Mu, et al. Investigating the social exclusion perception of the informally employed group in Chinese rural tourism: A case study of Zhuji ancient alley[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(5): 26-36.]

[9] ROBSON P J A, OBENG B A. The barriers to growth in Ghana[J]. Small Business Economics, 2008, 30(4): 385-403.

[10] CAKMAK E, LIE R, MCCABE S. Reframing informal tourism entrepreneurial practices: Capital and field relations structuring the informal tourism economy of Chiang Mai[J]. Annals of Tourism Research, 2018, 72: 37-47.

[11] KERMATH B M, THOMAS R N. Spatial dynamics of resorts: Sosua, Dominican Republic[J]. Annals of Tourism Research, 1992, 19(2): 173-190.

[12] SMITH N. Giuliani time: The revanchist 1990s[J]. Social Text, 1998(57): 1-20.

[13] MITCHELL D. Postmodern geographical praxis? The postmodern impulse and the war against homeless people in the post-justice city[J]. Postmodern Geography: Theory and Practice, 2001(3): 57-92.

[14] SIVANANTHIRAN A, RATNAM C S V. Informal Economy: The Growing Challenge for Labour Administration [R]. Geneva: International Labor Organization, 2005: 1-10

[15] SIEGRIST J, MARMOT M. Health inequalities and the psychosocial environment—Two scientific challenges[J]. Social Science & Medicine, 2004, 58(8): 1463-1473.

[16] ARONSSON G. Contingent workers and health and safety[J]. Work, Employment and Society, 1999, 13(3): 439-459.

[17] SANTANA V S, LOOMIS D, NEWMAN B, et al. Informal jobs: Another occupational hazard for womens mental health? [J]. International Journal of Epidemiology, 1997, 26(6): 1236-1242.

[18] MUNTANER C, SOLAR O, VANROELEN C, et al. Unemployment, informal work, precarious employment, child labor, slavery, and health inequalities: Pathways and mechanisms[J]. International Journal of Health Services, 2010, 40(2): 281-295.

[19] ALONZO A A, REYNOLDS N R. Stigma, HIV and AIDS: An exploration and elaboration of a stigma trajectory[J]. Social Science & Medicine, 1995, 41(3): 303-315.

[20] CUKIER J, WALL G. Informal tourism employment: Vendors in Bali, Indonesia[J]. Tourism Management, 1994, 15(6): 464-467.

[21] DAMAYANTI M, SCOTT N, RUHANEN L. Competitive behaviours in an informal tourism economy[J]. Annals of Tourism Research, 2017, 65: 25-35.

[22] HENDERSON J C, SMIHT R A. The informal tourism economy at beach resorts: A comparison of Cha-Am and Laguna Phuket in Thailand[J]. Tourism Recreation Research, 2009, 34(1): 13-22.

[23] AHMAD R. Power struggles within and between organizations in tourism business: A Bourdieu approach to organizational analysis[J]. Tourism Culture & Communication, 2017, 17(1): 47-59.

[24] URIELY N, REICHEL A. Working tourists and their attitudes to hosts[J]. Annals of Tourism Research, 2000, 27(2): 267-283.

[25] 梁增贤, 谢春红. 旅游非正规就业: 职业发展的末端还是通道[J]. 旅游学刊, 2016, 31(1): 102-110. [LIANG Zengxian, XIE Chunhong. Informal tourism employment: The end to a career or a channel for career development? Informal tourism employment: The end to a career or a channel for career development?[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(1): 102-111.]

[26] MODY M, SUESS C, DOGRU T. Not in my backyard? Is the anti-Airbnb discourse truly warranted?[J]. Annals of Tourism Research, 2019, 74: 198-203.

[27] WEN T, LI J, LIANG Z. Jiang Hu theory of organizing: In-depth study of self-managing of tourism[J]. Chinese Management Studies, 2016, 10: 59-81.

[28] 孟威, 保繼刚. 从运动式治理到常态治理: 5A景区治理的政策网络分析[J]. 旅游学刊, 2019, 34(4): 66-76. [MENG Wei, BAO Jigang. From campaign-style governance to daily governance: A policy network analysis of 5A tourist attractions in China[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(4): 66-76.]

[29] 杨钊, 陆林. 旅游移民研究体系及方法初探[J]. 地理研究, 2008, 27(4): 949-962. [YANG Zhao, LU Lin, A preliminary study on research system and methods of tourism migration[J]. Geographical Research. 2008, 27(4): 949-962.]

[30] GOFFMAN E. Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity[M]. New Jersey: Simon and Schuster, 2009: 2-30.

[31] LINK B G, PHELAN J C. Conceptualizing stigma[J]. Annual Review of Sociology, 2001, 27(1): 363-385.

[32] STUBER J, MEYER I, LINK B. Stigma, prejudice, discrimination and health[J]. Social Science & Medicine, 2008, 67(3): 351-357.

[33] YANG L H, KLEINMAN A, LINK B G, et al. Culture and stigma: Adding moral experience to stigma theory[J]. Social Science & Medicine, 2007, 64(7): 1524-1535.

[34] ALLPORT G W. Prejudice: Is it societal or personal?[J]. Journal of Social Issues, 1962, 8: 120-134.

[35] JONES E E. Social stigma: The Psychology of Marked Relationships[M]. New York: Freeman, 1984: 1-10.

[36] PHELAN J C, LINK B G, DOVIDIO J F. Stigma and prejudice: One animal or two?[J]. Social Science & Medicine, 2008, 67(3): 358-367.

[37] CRAPANZANO K, VATH R J. Long-term effect of a stigma-reduction educational intervention for physician assistants[J]. The Journal of Physician Assistant Education, 2017, 28(2): 92-95.

[38] PALUCK E L, GREEN D P. Prejudice reduction: What works? A review and assessment of research and practice[J]. Annual Review of Psychology, 2009, 60: 339-367.

[39] TODD F H, ROBERT E K, MICHELLE R H, et al. The Social Psychology of Stigma[M]. New York: The Guilford Press, 2000: 243-272.

[40] MILLER C T, KAISER C R. A theoretical perspective on coping with stigma[J]. Journal of Social Issues, 2001, 57(1): 73-92.

[41] INZLICHT M, MCKAY L, ARONSON J. Stigma as ego depletion: How being the target of prejudice affects self-control[J]. Psychological Science, 2006, 17(3): 262-269.

[42] CORRIGAN P W, LARSON J E, WATSON A C, et al. Solutions to discrimination in work and housing identified by people with mental illness[J]. The Journal of Nervous and Mental Disease, 2006, 194(9): 716-718.

[43] CHAI J, ANDERSON C, WONG K T, et al. Social stigma affecting non-adherence of insulin therapy for type 2 diabetes management in Malaysia[J]. Research in Social and Administrative Pharmacy, 2014, 5(10): e53.

[44] SCHABERT J, BROWNER J L, MOSELY K, et al. Social stigma in diabetes: A framework to understand a growing problem for an increasing epidemic[J]. Patient, 2013, 6 (1): 1-10.

[45] CHAKRABORTY T, MUKHERJEE A, RACHAPALLI S R, et al. Stigma of sexual violence and womens decision to work[J]. World Development, 2018, 103: 226-238.

[46] NOVAK J, BILINSKI P. Social stigma and executive compensation[J]. Journal of Banking & Finance, 2018, 96: 169-184.

[47] TRAFIMMOW D, TRIADIS H C, GOTO S G. Some tests of the distinction between the private self and the collective-self[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1991, 60(5): 649.

[48] KENDALL J. Axial coding and the grounded theory controversy[J]. Western Journal of Nursing Research, 1999, 21(6): 743-757.

[49] PARKER R, AGGLETON P. HIV and AIDS-related stigma and discrimination: A conceptual framework and implications for action[J]. Social Science & Medicine, 2003, 57(1): 13-24.

[50] LIU C, XU J. Second generation peasant workers and their citizenization[J]. China Population, Resources and Environment, 2007, 17(1): 6-12.

[51] DOXEY G V. A causation theory of visitor-resident irritants: Methodology and research inferences[C]//Travel and Tourism Research Associations Sixth Annual Conference Proceedings. 1975: 195-98.

[52] MARKUS H R, KITAYAMA S. Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation[J]. Psychological Review, 1991, 98(2): 224-253.

[53] ZHANG J, LIU H, LI Y, et al. Video-driven group behavior simulation based on social comparison theory[J]. Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 2018, 512: 620-634.

[54] FEI H, FEI X, HAMILTON G G, et al. From the Soil: The Foundations of Chinese Society[M]. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1992: 5-50.

[55] TUCKER A. In search of home[J]. Journal of Applied Philosophy, 1994, 11: 181-187.

[56] HOOKS B. Yearning: Race, gender, and cultural politics[J]. Hypatia, 1992, 7(2): 177-187.

[57] BREWER M B, GARDNER W. Who is this “we”? Levels of collective identity and self representations[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1996, 71(1): 83-93.

[58] CORRIGAN P W, WATSON A C. The paradox of self‐stigma and mental illness[J]. Clinical Psychology: Science and Practice, 2002, 9(1): 35-53.

[59] PORTES A. Social capital: Its origins and applications in modern sociology[J]. Annual Review of Sociology, 1998, 24(1): 1-24.

[60] CORRIGAN P W, KOSYLUK K A. Erasing the stigma: Where science meets advocacy[J]. Basic and Applied Social Psychology, 2013, 35(1): 131-140.

[61] SILVERMAN D. Doing Qualitative Research (the 3rd Edition. )[M]. London: Sage Publications, 2010: 40.