学习者社会网络交互、情绪表征与学习成效的关系研究

2020-07-14刘智康令云刘三女牙粟柱孙建文

刘智 康令云 刘三女牙 粟柱 孙建文

【摘要】情绪与社会化交互是构建学习者模型的两个重要特征,学习者的情绪特征计算与社会网络分析已获得了学习分析领域的广泛关注。本研究以某高校云平台上两门课程的论坛发帖纪录为研究对象,分别探究了学习群体在情绪表征(积极、消极与困惑情绪密度值)以及社会网络交互(网络中心性与网络结构特征)方面的差异。研究结果表明:具有网络交互关系的学习者间情绪倾向趋于一致。整体网络中的“子团体”以分散型网络居多,不同社区组学习者在积极和消极情绪上具有显著性差异,而在困惑情绪上差异性并不显著。与中、低成效组相比,高成效组学习者在信息传递的中介性以及协作学习中的参与性方面的表现更为显著,但其积极情绪密度较低。论坛中情绪和交互特征的联合分析有助于对学业风险个体的准确干预和群体互动质量的提升。

【关键词】 SPOC;社会网络分析;情绪密度;社区;交互模式;学习成效;差异性分析

【中图分类号】 G434 【文献标识码】 A 【文章编号】 1009-458x(2020)6-0031-10

一、引言

在慕课(Massive Open Online Courses, MOOCs)环境下,学习者可以自主浏览任意课程并自发开展群体学习互动,而在高等教育中面向在校学生的小规模限制性在线课程(Small Private Online Course, SPOC)则更受教学管理者的欢迎。论坛作为SPOC课程的重要组成模块,为教师开展混合式教学以及学习者之间的异步交互提供了重要渠道。在论坛中,学习者可以发表对学习内容的主观看法、学习心得以及对课程平台的使用感受等,也可以自发形成学习共同体开展协作讨论、问答互助、信息分享以及共同完成学习任务(Siemens, 2015; Al-Rahmi, et al., 2018)。丰富的交互数据中隐含了多元化的话语行为模式(郁晓华, 2013),同时互动中话语行为的分析也引起了来自学习分析和教育数据挖掘等领域学者的广泛关注(Ghadirian, et al., 2018; 孙雨薇,等, 2018)。部分研究已经探测了学习者话语数据背后所蕴含的个体或群体情绪状态,并分析了学习者在学习过程中情绪演化规律及其与学习成效的关系(Pardos, et al., 2013;Liu, Pinkwart, et al., 2018)。但仅从文本内容视角探究学习者的学习表现易造成对话语情绪在学习成效上影响的片面理解,且不利于对低成效学习个体的准确识别和干预。除了话语情绪特征以外,论坛中的社会网络特征也是暗示互动学习表现及预测学习成效的关键因素(Houston, et al., 2017; Liu, Kirschner, et al., 2017),相关研究已指出学习者话语中所表现出的情绪色彩往往会受同伴间关联强弱的影响(Tang, et al., 2012; Rosen, et al., 2018)。因此,结合社会交互视角研究话语情绪表征对于群体学习状态追踪和互动质量分析显得尤为重要。

本研究以某高校云平台上开设的“生涯心理辅导”和“新生研讨课”两门课程一学期内的论坛发帖纪录为实验数据,使用基于Python开发的NetworkX网络分析包计算学习者网络中心性特征并标注与其有直接联系的节点,以分析具有交互关联的学习者间情绪相关性;将整体学习者分为不同社区组以分析其情绪演化趋势及差异性;利用Gephi网络分析软件构建不同学习成效组学习者的网络结构图并进行可视化分析,以发现他们在网络中心性特征以及情绪密度上的差异性。

二、相关理论和研究

(一)社会网络分析

社会网络分析(Social network analysis, SNA)是一种研究节点间资源交换的方法和技术,它主要关注节点间的资源交互模式,包括交互的方向和强度等,并从整体网络和个体网络两方面探究节点成员在网络中的交互规律(Haythornthwaite, 1996)。近年来,社会网络分析在教育中的应用主要集中在探究群体学习者的网络结构演化以及网络中心性特征与学习成效的关系(Williams, et al., 2017; Gitinabard, et al., 2017)。其中,刘等(Liu, 2018a)以月为单位,通过观察学习者的网络形态演化分析群体学习者的在线交互倾向。休斯顿等(Houston, et al., 2017)探究了学习者参与度与学习成效的相关性,结果表明学习者的交互次数与学习成效之间具有显著正相关性。梁云真等(2016)结合内容编码和行为序列分析等方法深入探究学习者在线交互规律,研究发现大多数学习者间的交互较多停留在低层级阶段(分享、比较),仅有小部分学习者达到了高层级阶段(一致、应用),而核心参与者在每个层级上的帖子数量都大于边缘参与者。从纵向的角度分析,郑勤华等(2016)发现学习者在第一周的帖子质量层级并不会对后期几周的交互层级产生影响,但第一周的帖子交互质量会对后几周学习者的网络中心度值产生显著正相关作用。刘清堂等(2018)通过分析不同社区的结构特征参数和网络位置发现,社区扮演“角色”的不同控制了信息流通的方向,而社区中的核心成员往往能在群体知识建构过程中起到关键作用。

(二)情绪特征计算

在本研究中,情绪特征计算指的是从人们具有情感倾向的语义文本中挖掘出其内隐的情绪状态。目前情绪特征分类方法主要有两种,一种是基于语义情感词典的无监督分类,另一种是基于机器学习的有监督分类(张冬雯, 等, 2016)。近年来,教育领域中的情绪研究主要关注刻画学习者的情绪演变趋势以及情绪对学习行为的影响(刘智, 等, 2018; Reis, et al., 2018)。其中,刘等(Liu, Pinkwart, et al., 2018b)以周为单位,通过情绪密度计算等方法描绘出学习者在一学期内的情绪演化走向,并分析了高、低成就组学习者的情绪差异,实验结果表明,不同时段的学习者情绪表征并不一致,但总体来看学习者的态度较乐观,且高成就组的情绪密度显著高于低成就组。杨等(Yang, Kraut, & Rose, 2016)建立了分类模型用于探测学习者在论坛讨论中所表现出的困惑情绪,分析了其对学习者参与率的影响,研究发现,学习者表达的困惑情绪越多,其论坛参与度就越低,而对困惑情绪的及时发现和解决则有助于减缓这种趋势。刘清堂等(2016)利用词频分析和时间序列相结合的方法从教师的讨论帖中挖掘出隐含的积极和消极情感特征,并进一步描绘其在一周的演化趋势,用于在合适的时间采取适应性干预措施,以助力培训目标的实现。刘等(Liu, et al., 2018)提出了一個情感主题模型用于发现学习者感兴趣的主题及其情感倾向,研究发现学习者在课程内容相关的主题上表现出了较高的积极情绪,而在课程系统服务相关主题上表达了较多的消极情绪。

然而,在正式教育场景下,将群体学习的社会网络与情绪两类特征联合分析的研究还较少。关于论坛社交网络的研究仅仅是对学习群体的网络结构特征的描述统计以及社会化互动特征的差异分析,并未深入探讨具有直接联系的学习者间情绪状态的关联。关于互动中话语情绪的研究则倾向于追踪学习者的整体情绪演化趋势,并未深入考虑不同类型学习群体间的情绪差异,特别是整体网络中不同“子团体”间及其内部的情绪演化差异还涉及较少。因此,本研究将结合社会网络分析与文本情绪分析两种方法综合分析学习者在高校论坛中的社会网络交互、情绪表征以及学习成效之间的关系。

三、研究设计

(一)研究对象

本研究所采用的实验数据来自于某高校云平台上开设的两门课程“生涯心理辅导”和“新生研讨课”,这两门课程的持续时间均为21周。其中,论坛讨论活动从第4周开始并于第18周结束,故以这15周的论坛发帖记录为研究数据。这两门课程分别有88名(68名女性和20名男性)和173名(160名女性和13名男性)学习者,其中参与人数分别为87和158人,论坛讨论参与率分别为98.86%和91.33%,互动参与率较高。总发帖量分别为4,465和6,625,人均发帖量达到51.32和41.93。“生涯心理辅导”课程的学习者主要为心理学和应用心理学专业的大三学生,“新生研讨课”则都是英语(师范)专业的学习者(包括4名大三学生、15名大二学生和154名大一学生)。这两门课程学习者的平均成绩分别为87.38和84.88,方差是5.41。平均网络图旨在揭示来源不同但具有某一相同特性(如性别、学习成效等)的群体交互特征(Palonen & Hakkarainen, 2013)。为了更深入地探究群体网络交互模式,本研究绘制了这两门课程不同成效组学习者的平均网络图。正如Palonen和Hakkarainen(2013)对来自两个年级的学习者评论数据进行社会网络综合分析以进一步揭示不同学习成效水平和性别的学习者间话语互动模式,本研究也著重于探索不同成效组学习者间交互模式差异。

(二)研究问题

学习者在论坛讨论的过程中产生的文本及关系数据为学习者互动学习状态的评价和干预提供了宝贵资源。情绪状态的分析有助于发现学习者在文本中隐含的学习反馈和需求信息,社会网络分析有助于深入探究学习群体中的交互模式及不同类型的学习“子团体”。两者的结合可帮助教师掌握学习者目前所处的学习状态和班级中整体互动网络的情绪倾向,并进一步发现学习者的学习成效与其在网络论坛中的互动性以及情绪表征之间的关系。因此,本研究着重关注以下问题的探讨:

1. 具有网络交互关系的学习者间情绪倾向存在何种相关性?

2. 不同社区组学习者的情绪演化趋势及其差异性?

3.不同成效组学习者间的网络互动特征和情绪密度有何差异?

(三)研究方法

围绕以上三个问题,本研究设计了以下研究步骤:首先,计算学习者个体的情绪密度及其关联节点间平均情绪密度,采用Pearson相关分析法探究学习者与其联系节点间情绪密度的关系。其次,采用重复测量方差分析探究不同社区组学习者间的情绪表征特点及其情绪密度差异。最后,计算学习者群体网络结构特征与个体情绪密度和网络中心性,借助ANOVA分析发现不同成效组学习者在情绪密度与网络中心性特征上的差异。

1. 社会网络交互指标计算

在在线讨论过程中,学习者会因为共同的话题兴趣或自身需要而自发地形成一个学习网络,而SNA最重要的价值在于它不仅能可视化网络中学习者之间的互动关系,还能为网络中各种关联因素的分析提供量化指标,这有利于教师掌握网络中个体行为状态以及群体结构特征。

(1)网络中心性指标

①度中心性(Degree Centrality):在网络中与学习者有直接联系的节点数量,表示学习者的论坛活跃度。

②中间中心性(Betweeness Centrality):学习者位于每对节点之间的最短路径上的次数,表示学习者协调和传递信息的能力。

③接近中心性(Closeness Centrality):学习者与其他节点之间最短路径之和的倒数,表示学习者与网络中其他同伴进行交互的难易程度。

(2)网络结构指标

①密度:网络中目前存在边的数量除以网络中所有可能边的数量。

②平均聚类系数:聚类系数被计算为学习者的邻居间现有链接数量除以学习者的邻居间潜在链接数量,而平均聚类系数被计算为网络中所有学习者的聚类系数的平均值。

③平均路径长度:每对节点之间最短路径的平均值,其中最长的路径为网络的直径。

④中间中心势:描述整个网络图的中间中心性,其值越大说明网络越集中,信息的传递较多依赖中间中心性最高的节点。

⑤模块度:衡量社区划分优劣的一个指标,其值越大说明网络划分的社区结构准确度越高。

2. 情绪密度计算

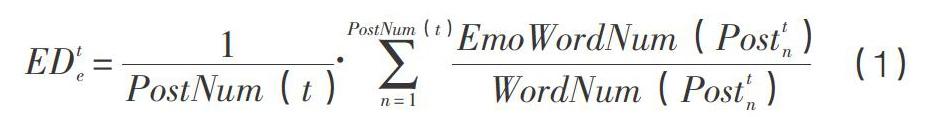

情绪密度是学习者在一段时间内情绪表达强度的重要表征,它已在学习论坛中的情绪分析与MOOC辍学预测研究中广泛使用(Yang, et al., 2015)。如公式1所示,[EDte]表示第t段时间内第n条讨论帖中的e类情绪密度,为了计算该值,本研究首先构建了一套情绪词典,其中包含9,586条积极情绪词汇、12,871条消极情绪词汇和934条困惑情绪词汇。其次,采用张华平博士开发的中文分词系统①将帖子内容分割为词汇序列[WordNum(Posttn)],并将这些词汇序列与上述情绪词典中的情绪词汇进行匹配,这样便可得到这个帖子中所包括的情绪词[EmoWordNum(Posttn)]。最后,对情绪词与词汇序列的比率进行求和再除以这段时间的总发帖量[PostNum(t)],以计算出这段时间内的积极(Positive Emotional Density, PED)、消极(Negative Emotional Density, NED)和困惑(Confusion Emotional Density, CED)三类情绪的情绪密度值。

[EDte=1PostNum(t)?n=1PostNum(t)EmoWordNum(Posttn)WordNum(Posttn)] (1)

3. 学习成效水平以及社区组的划分依据

为了检验不同成效组学习者间网络中心性与情绪特征的差异,本研究根据Kelly(1939)所提出的基于分数排序的前后27%来划分高低水平组,两门课程共有245人,其中高成效组74人,中成效组109人,低成效组62人。在社区组划分方面,首先利用Louvain算法充分划分社区,移除孤立节点,将剩下83.27%的学习者划分为8个社区。其次根据Bidart等提出的网络类型划分方法(Bidart, et al., 2018),分别将各个社区的中间中心势、模块度、密度和直径与分类临界值进行比对以实现不同社区网络类型的标注,最后将整体网络中的“子团体”分为7个分散型网络和1个细长型网络(见表1)。其中,分散型网络表示网络结构比较破碎并且存在一些孤立节点的团体,细长型网络表示直徑较长但其他特征并不显著的团体。如表1所示,社区14拥有最长的直径、较小的密度和最大的中间中心势,这充分表明其内部成员交流较少,信息的传递较多依赖“中间人”,也就是中间中心性最高的节点。社区密度都小于0.1,说明社区具有低密度、低凝聚力的特点,均属于稀疏网络。

四、研究结果及分析

(一)学习者与其邻居间的情绪倾向相关性分析

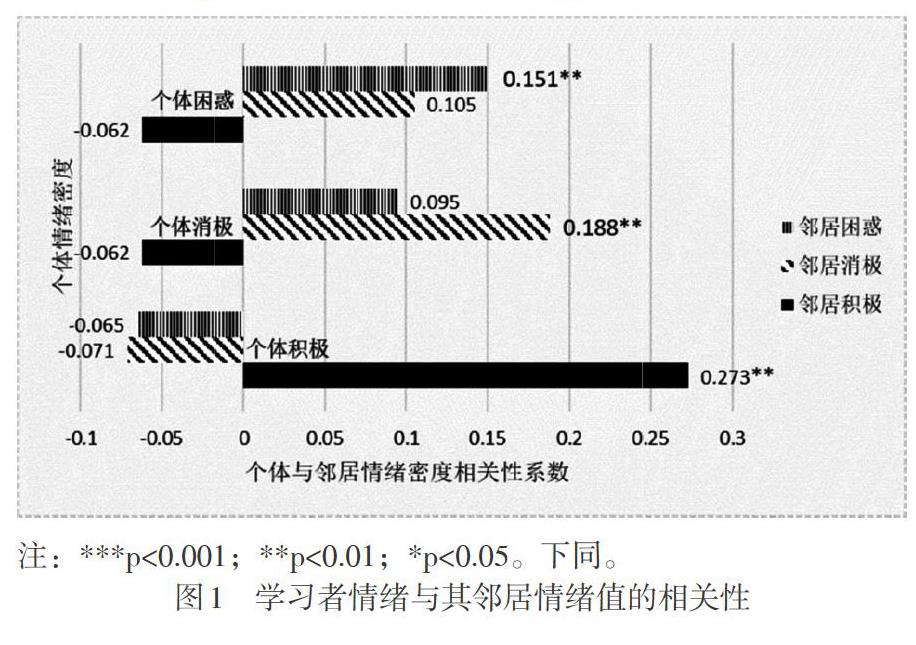

社会网络中的邻居指的是与学习者有直接连接的节点(Adamic & Adar, 2003),为了发现学习者与其邻居在同种情绪间的关联性,将学习者与其邻居的平均积极、消极和困惑情绪密度进行相关性分析,结果如图1所示。其中,横轴表示学习者个体与其邻居的情绪密度相关系数,纵轴表示学习者个体的不同类型情绪密度。结果显示:在互动网络中,学习者与其邻居在同种情绪类型上具有显著正相关性,其中积极情绪最强(r=0.273,p<0.01),消极情绪次之(r=0.188,p<0.01),困惑情绪最弱(r=0.151,p<0.01)。也就是说,在讨论内容中体现出更多积极态度的学习者们更倾向于一起交流与协作,反之亦然。但学习者与其邻居在不同情绪类型上并未表现出显著相关性。

为了更好地理解学习者与其邻居间的情绪相关性,部分学习者间的交互关系及其情绪密度值如图2所示。其中,节点代表学习者,箭头代表学习者发帖和回帖的方向。以节点23为例,节点18、38分别与节点23具有发帖或回帖的交互行为,而节点19、25与节点23不具有发帖或回帖的交互行为,因此节点18、38为节点23的邻居,而节点19、25则不是其邻居。学习者的邻居(节点18和38)与学习者(节点23)之间在积极情绪方面差值最小,消极情绪方面次之,而在困惑情绪方面学习者的邻居(节点18和38)与其非邻居(节点19和25)之间并未表现出较大差异。这也符合学习者与其邻居在积极、消极和困惑同种情绪类型上相关性依次减小的趋势,同时也在一定程度上表明学习者与其邻居在同种话语情绪表征上较为相似。

(二)不同社区组的情绪演化趋势及其差异性分析

为了进一步分析不同社区间学习者情绪演化差异,本研究绘制了不同社区组学习者在讨论期内的积极、消极和困惑情绪演化趋势图(见图3),并将这15周划分为初期(1~5周)、中期(5~10周)和末期三个阶段(10~15周)。从整体角度而言,本研究发现学习者的平均情绪密度大小依次为积极>消极>困惑,而且学习者的情绪一直处于动态变化之中并表现出较大的波动性。就不同讨论阶段而言,学习者的积极和消极情绪在初期和末期波动幅度较大,在中期波动幅度较小,主要表现为第2、8、11、14周时积极和消极情绪密度较高,而第1、7、9,10周时积极和消极情绪密度较低。困惑情绪则是在中期和末期波动幅度较大,在初期较小,主要表现为第8、11、13周时困惑情绪密度较高,第3、7、10周时困惑情绪密度较低。从不同社区角度而言,最明显的差异在于第15周时社区11、13、14呈总体情绪上升趋势,且社区13在该周的情绪参与度(具有情绪倾向的讨论行为)达到最高值,而社区31、33、36、38、40在第15周时呈下降趋势,并达到了其讨论期中积极、消极和困惑情绪的最低值。

基于上述不同社区组学习者的情绪演化趋势,本研究通过重复测量方差分析进一步探究不同社区组学习者情绪密度之间的交互作用及差异性,结果如表2所示。在第1到15周内同一社区的学习者在不同时间点的积极、消极和困惑情绪密度均值差异均有统计学意义(p<0.001)。不同社区组与时间点之间存在交互作用(p<0.001),也就是说不同的社区在不同时间点上的积极、消极和困惑情绪变化趋势不一致(见图3)。不同社区组之间在积极和消极情绪间的差异有统计学意义(p<0.01),而在困惑情绪方面的差异不具有显著性(p=0.168>0.05)。时间因素对学习者积极情绪密度变化的影响较大(偏[η2=0.606]),消极情绪次之(偏[η2=0.491]),对困惑情绪的影响最小(偏[η2=0.422])。进一步的事后检验表明,社区14分别与社区13和社区33间存在显著性差异(p<0.05),主要表现为社区14的消极情绪密度均值大于社区13和社区33,而社区13和社区33间差异性并不显著。以上数据表明不同社区组学习者的积极、消极和困惑情绪都会随时间的变化而显示出不同的走向,不同社区组学习者在积极和消极情绪表现上存在显著差异。不同社区组学习者的表现模式和情绪表征将会为教师设计教学方案提供新的思路。

(三)不同成效组学习者的网络特征与情绪密度分析

1. 不同成效组的网络结构特征比较

为了进一步量化分析不同成效组学习者及其在互动过程中所形成的网络结构,本研究采用Fruchterman-Reingold网络布局算法可视化不同学习成效群体间的网络互动关系,结果如图4所示。节点的大小代表了学习者的度中心性,节点越大说明学习者的度中心性越大,即参与论坛讨论活动的积极性越高;连线的粗细代表了学习者间交互行为的频繁程度。从图4可以看出,不同成效组联系较多的学习者分别有1、12和4对,例如高成效组的节点5和节点33,而大多数学习者的联系频率并不高,并以单向连接居多,双向对话较少,这表明网络不具备良好的互惠性,学习者间的会话互动程度不高。

网络图可初步揭示不同成效组学习者的关系互动网络,为进一步深入分析其网络结构特征差异,本研究采用Gephi中的统计模块计算出不同成效组群体的网络结构特征值(见表3),主要分析节点、边、密度、平均聚类系数、平均路径长度和直径共6个变量值。由表3可知,网络整体密度偏低,最高值仅为0.016,从高成效组到低成效组依次呈递减趋势,可见各个成效组内部成员之间互动较少,不利于资源的快速传播和共享。从图4c也可以看出,孤立节点的存在使得低成效组网络图显得更加稀疏和分散,更出现了边少于节点的情况。平均聚类系数低至0表明低成效组的学习者间尚未形成小团体,说明学习者互动的缺乏是导致学习者间合作较少的重要原因。此外,平均路径长度和网络直径较小,主要是由低成效组网络过于稀疏而存在大量孤立节点导致的。

2. 不同成效组学习者的网络中心性与情绪特征的差异

学习者的网络中心性以及情绪密度特征值已被证实与其学习成效间具有显著相关性(Romero, et al., 2013; Gitinabard, et al., 2017),表4展示了不同成效组间学习者情绪密度及网络中心性的差异性分析结果。从表4可以看出,高、中和低成效組在负面和困惑情绪上的差异性并不显著(p>0.05),但在中间中心性、度中心性、接近中心性和积极情绪层次上均体现出显著差异性(p<0.05),主要表现为高成效组的中间中心性高于中成效组,度中心性高于低成效组,而接近中心性显著高于中、低成效组,积极情绪显著低于中、低成效组,但中、低成效组之间并未表现出显著差异。以上结果说明高成效组学习者在网络中承担了更多的传递信息以及连接其他学习者间对话的作用,同时也能够以较高的活跃度投入到与同伴交流和讨论的过程中来,但其对话内容则表现出较低的积极情绪。

五、结论与建议

随着SPOC在高等教育中的普及,教师可利用该平台发布教学资源、指导学习者以及创设互动讨论情境,学习者也可以在这里汲取知识和展开讨论。其中涌现出的大量学习者生成式交互数据支持着教育研究者从中挖掘出有价值的信息(如目前班级的群体交互形态及个体情绪特征),以帮助教师洞察学习者在群体学习中的状态以改进教学策略,促进学习者了解自身学习状态以开展反思性学习。本研究结合社会网络分析和情绪特征计算方法深入剖析高校课程论坛中学习者的网络交互特征和情绪表现,以三个问题为基线探究了整体学习者与其邻居的情绪倾向相关性,分析了不同群体组学习者的网络结构特征及情绪密度差异。研究主要结论如下:

(一)学习者与其邻居之间的情绪倾向具有一致性

通过探索学习者与其邻居间的情绪密度相关性,本研究发现学习者与其邻居在同种情绪类型上具有一致性。该结论与王雷博士的研究结果类似(王雷, 2013)。该研究认为,个体与其同伴间存在情绪分享行为,而情绪在亲密与信任关系中更易传播,情绪传播的速度与其关系的强弱有关。社会心理学家也曾发现过类似的情绪感染现象:在社会交互中,情绪在人与人之间互相传递,一个人发送的带有情绪色彩的信息会对其他人回复信息中所带的情绪色彩产生影响(Neumann & Strack, 2000)。因此,一个可能的解释是,在讨论的初始阶段学习者与其邻居间的情绪倾向并不总是一致的,但在不断的协作对话中个体情绪成分不断发生整合进而形成集体情绪基调。学习者与其邻居在不同情绪类型上并未表现出显著相关性,根据情绪感染理论,一个可能的解释是当邻居感知到学习者所表达的情绪时邻居会产生与学习者相似的情绪。也就是说,邻居情绪的最终状态会与学习者大致相同(Hoffman, 2002)。因此,教师应及时感知学习者与其邻居在协作交互过程中的情绪表现,并采取基于群体目前情绪状态的自适应调节策略,即通过实施时间调整、资源匹配、互动交流等措施来调节高消极或困惑情绪群体的不良情绪,采用奖励机制、信息提示等方式维持高积极情绪群体的正面情绪(黎孟雄, 等, 2015)。

(二)不同社区组学习者在积极和消极情绪密度上存在显著差异

通过比较论坛互动中不同社区组学习者的情绪演化趋势及其情绪密度差异,本研究发现不同社区组学习者达到其积极、消极和困惑情绪密度峰值的时间点不同,整体上其积极和消极情绪在讨论初期和末期波动范围较大,而困惑情绪在中期和末期阶段波动幅度较大。该现象可能与课程内容编排遵循从易到难的顺序有关,在讨论初期学习者对基础性知识的理解和掌握程度较高,并未表现出较高的困惑情绪,但随着课程的不断推进学习者也积累了一定的问题和疑惑,从而导致其在末期的话语内容中困惑情绪增加。例如,其中一个帖子内容为“课程难度逐渐增加,而我对一些重难点还有些疑惑和困扰,有时候我会觉得手忙脚乱或者束手无策”,因此教师需多关注此阶段学习者的情绪状态变化并给予及时的帮助和引导,以维持其良好的学习动机和论坛参与度(VanLehn, et al., 2003)。不同社区组在困惑情绪上并不存在显著差异,这可能是因为不同社区组学习者在相同或重叠的内容上产生了困惑或疑问,因此其言论上的困惑情绪并未表现出较大差别(杨重阳, 2019)。另外,社团14消极密度较高,可能与其网络类型有关(细长型),成员间交互路径较长,交流的缺少可能会影响学习者自身问题或障碍的解决,从而导致其帖子内容中包含较多的消极词汇(Ramirez-Arellano, et al., 2019)。因此,教师应重点关注网络中的某个“子团体”在协作学习过程中的不良情绪表达,采取相应的适应性干预措施(如学习路径规划、激发积极情绪的智能对话等),以帮助具有不良情绪表征的学习者获得良好的学习体验。

(三)不同成效组学习者在网络中心性和积极情绪密度上存在显著差异

通过分析不同成效组学习者间的网络中心性特征及情绪密度差异,本研究发现,相对于中、低成效组而言,高成效组学习者在互动网络中表现出了较高的信息传递能力和活动参与度。该结论与之前的相关研究类似(Cho, et al., 2007; Wise & Cui, 2018)。活动参与度较高的学习者往往能接触到更多的信息,在与同伴交互的过程中能够有效地表达自己的观点,梳理自身思路并不断加深对课程内容的理解,从而获得更优异的学习表现。高成效组积极情绪显著低于中、低成效组,与现有研究结论相一致(刘智, 等, 2018),虽然Carmona等认为积极情绪与学习成效间存在正相关关系(Carmona-Halty, et al., 2019),但也有研究者指出研究场景的不同可能会导致结论的差异(Molinillo, et al., 2018)。在本研究中,教师发布的主题大多为案例分析,在交流的过程中高成效组学习者更倾向于对案例中的某一问题进行批判性反思或论述,帖子中可能会包含一些负面或困惑词(冲突、无兴趣和疑虑等),因而使得该群体呈现出了较低的积极情绪密度以及较高的消极和困惑情绪密度。另外,不同成效组的网络结构并不具备较好的稠密性和较高的凝聚性,说明学习者之间的联系并不紧密,该态势不利于群体协作学习和高阶思维能力发展。因此,教师需采取适合主题讨论活动的学习共同体组间策略。例如,通过兴趣社区的构建与分组来帮助学习者建立稳固的社交网络关系以促进其有效合作(郑勤华, 等, 2016),设置有梯度的问题并提供帮助和引导(如与任务相关的知识点提示、学习资源推送等),以鼓励学习者积极思考并一起参与到整个讨论过程中来,从而使整体参与度得以提升。

綜上所述,本研究为学习者在社会网络交互和情绪表征方面的研究提供了一定参考,但仍存在一些不足,因仅选取了两门课程数据,数据规模的限制可能导致本研究结论难以推广到其他学习情境中。在后续的研究中,将考虑扩大实验数据规模并丰富课程类型,深入开展大规模学习场景下学习者情绪表征与学习成效的关系研究,并进一步细致分析位于不同社区核心位置中的“意见领袖”,以鼓励积极情绪的传播并阻止不良情绪的扩散,同时结合学习者性别、年龄和学习兴趣等特征变量进行更全面、深入的网络交互性比较研究。

[参考文献]

黎孟雄,郭鹏飞,黎知秋. 2015. 基于情绪识别的远程教学自适应调节策略研究[J]. 中国远程教育(11):18-24.

梁云真,赵呈领,阮玉娇,等. 2016. 网络学习空间中交互行为的实证研究——基于社会网络分析的视角[J]. 中国电化教育(7):22-28.

刘清堂,武鹏,张思,等. 2016. 教师工作坊中的用户参与行为研究[J]. 中国电化教育(01):103-108.

刘清堂,张妮,朱姣姣. 2018. 教师工作坊中协作知识建构的社会网络分析[J]. 中国远程教育(11):61-69.

刘智,杨重阳,彭晛,等. 2018. SPOC 论坛互动中学习者情绪特征及其与学习效果的关系研究[J]. 中国电化教育(4):102-110.

孙雨薇,冯晓英,王瑞雪. 2018. 混合式教师研修课程中教师问题解决行为的研究[J]. 中国远程教育(11):50-60.

王雷. 2013. 基于系统动力学的群体情绪传播机制与影响因素研究[D]. 北京:首都师范大学教育学院.

杨重阳. 2019. SPOC论坛中学习者情绪-话题的联合建模研究[D]. 武汉:华中师范大学国家数字化学习工程技术研究中心.

郁晓华,顾小清. 2013. 学习活动流: 一个学习分析的行为模型[J]. 远程教育杂志,31(4):20-28.

张冬雯,杨鹏飞,许云峰. 2016. 基于 word2vec 和SVMperf的中文评论情感分类研究[J]. 计算机科学,43(S1):418-421.

郑勤华,李秋劼,陈丽. 2016. MOOCs中学习者论坛交互中心度与交互质量的关系实证研究[J]. 中国电化教育(02):58-63.

Adamic, L. A., & Adar, E. (2003). Friends and neighbors on the Web. Social Networks, 25(3), 211-230.

Al-Rahmi, W. M., Alias, N., Othman, M. S., Marin, V. I., & Tur, G. (2018). A model of factors affecting learning performance through the use of social media in Malaysian higher education. Computers & Education, 121, 59-72.

Bidart, C., Degenne, A., & Grossetti, M. (2018). Personal networks typologies: A structural approach. Social Networks, 54, 1-11.

Carmona-Halty, M., Salanova, M., Llorens, S., & Schaufeli, W. B. (2019). How psychological capital mediates between study-related positive emotions and academic performance. Journal of Happiness Studies, 20(2), 605-617.

Cho, H., Gay, G., Davidson, B., & Ingraffea, A. (2007). Social networks, communication styles, and learning performance in a CSCL community. Computers and Education, 49(2), 309-329.

Ghadirian, H., Salehi, K., &Ayub, A. F. M. (2018). Analyzing the social networks of high-and low-performing students in online discussion forums. American Journal of Distance Education, 32(1), 27-42.

Gitinabard, N., Xue, L., Lynch, C. F., Heckman, S., & Barnes, T. (2017). A social network analysis on blended courses. arXiv preprint arXiv:1709.10215.

Haythornthwaite, C. (1996). Social network analysis: An approach and technique for the study of information exchange. Library & information science research, 18(4), 323-342.

Hoffman, M. L. (2002). How automatic and representational is empathy, and why. Behavioral and Brain Sciences.

Houston II, S. L., Brady, K., Narasimham, G., & Fisher, D. (2017). Pass the idea please: The relationship between network position, direct engagement, and course performance in MOOCs. In Proceedings of the Fourth (2017) ACM Conference on Learning@ Scale (pp. 295-298), ACM.

Kelley, T. L. (1939). The selection of upper and lower groups for the validation of test items. Journal of educational psychology, 30(1), 17-24.

Liu, D., Kirschner, P. A., & Karpinski, A. C. (2017). A meta-analysis of the relationship of academic performance and Social Network Site use among adolescents and young adults. Computers in Human Behavior, 77, 148-157.

Liu, S., Peng, X., Cheng, H. N., Liu, Z., Sun, J., & Yang, C. (2018). Unfolding sentimental and behavioral tendencies of learners concerned topics from course reviews in a MOOC. Journal of Educational Computing Research, 0(0), 1-27.

Liu, Z., Kang, L., Domanska, M, Liu, S., Sun, J., & Fang, C. (2018a). Social network characteristics of learners in a course forum and their relationship to learning outcomes. International Conference on Computer Supported Education (pp. 15-21), Madrid: Scitepress.

Liu, Z., Pinkwart, N., Liu, H., Liu, S., & Zhang, G. (2018b). Exploring students engagement patterns in SPOC forums and their association with course performance. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14(7), 3143-3158.

Molinillo, S., Aguilar-Illescas, R., Anaya-Sánchez, R., & Vallespín-Arán, M. (2018). Exploring the impacts of interactions, social presence and emotional engagement on active collaborative learning in a social web-based environment. Computers and Education, 123, 41-52.

Neumann, R., & Strack, F. (2000). "Mood contagion": the automatic transfer of mood between persons. Journal of personality and social psychology, 79(2), 211-223.

Palonen, T., & Hakkarainen, K. (2013). Patterns of interaction in computer supported learning: A social network analysis. In Fourth International Conference of the Learning Sciences (pp. 334-339).

Pardos, Z. A., Baker, R. S. J. D., San Pedro, M. O. C. Z., Gowda, S. M., & Gowda, S. M. (2013). Affective states and state tests: Investigating how affect and engagement during the school year predict end of year learning outcomes. Proceedings of the Third International Conference on Learning Analytics and Knowledge (pp. 117-124), ACM.

Ramirez-Arellano, A., Bory-Reyes, J., & Hernández-Simón, L. M. (2019). Emotions, motivation, cognitive-metacognitive strategies, and behavior as predictors of learning performance in blended learning. Journal of Educational Computing Research, 57(2), 491-512.

Reis, R. C. D., Isotani, S., Rodriguez, C. L., Lyra, K. T., Jaques, P. A., & Bittencourt, I. I. (2018). Affective states in computer-supported collaborative learning: Studying the past to drive the future. Computers & Education, 120, 29-50.

Romero, C., López, M. I., Luna, J. M., & Ventura, S. (2013). Predicting students final performance from participation in on-line discussion forums. Computers & Education, 68, 458-472.

Rosen, M. L., Sheridan, M. A., Sambrook, K. A., Dennison, M. J., Jenness, J. L., Askren, M. K., et al. (2018). Salience network response to changes in emotional expressions of others is heightened during early adolescence: relevance for social functioning. Developmental science, 21(3), e12571.

Siemens, G. (2015). Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 2(1), 3-10.

Tang, J., Zhang, Y., Sun, J., Rao, J., Yu, W., Chen, Y., et al. (2012). Quantitative study of individual emotional states in social networks. IEEE Transactions on Affective Computing, 3(2), 132-144.

VanLehn, K., Siler, S., Murray, C., Yamauchi, T., & Baggett, W. B. (2003). Why do only some events cause learning during human tutoring? Cognition and Instruction.

Vrasidas, C., & McIsaac, M. S. (1999). Factors influencing interaction in an online course. American Journal of Distance Education, 13(3), 22-36.

Williams, E. A., Zwolak, J. P., Dou, R., & Brewe, E. (2017). Engagement, integration, involvement: supporting academic performance and developing a classroom social network. arXiv preprint arXiv:1706.04121.

Wise, A. F., & Cui, Y. (2018). Unpacking the relationship between discussion forum participation and learning in MOOCs: Content is key. In Proceedings of the 8th International Conference on Learning Analytics and Knowledge (pp. 330-339). ACM.

Yang, D., Kraut, R., & Rose, C. P. (2016). Exploring the effect of student confusion in massive open online courses. Journal of Educational Data Mining, 8(1), 52-83.

Yang, D., Wen, M., Howley, I., Kraut, R., & Rose, C. (2015). Exploring the effect of confusion in discussion forums of massive open online courses. In Proceedings of the second (2015) ACM conference on learning@ scale (pp. 121-130), ACM.

責任编辑 张志祯 刘 莉