谢福鑫,葡萄园里的“特派员”

2020-07-13谢福鑫陈霖

谢福鑫(口述) 陈霖

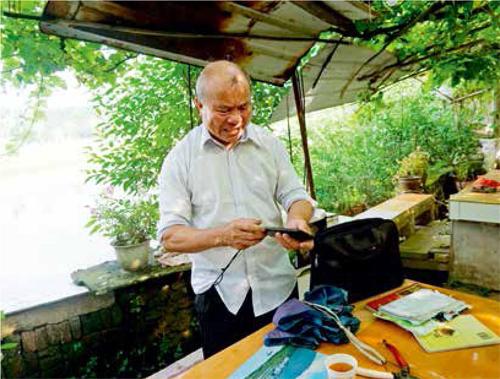

2020年6月,谢福鑫在福建南平接受本刊记者采访。他正在葡萄大棚内查看葡萄生长情况。(本文图片由本刊记者 陈霖 / 摄)

为了不落下一个求助电话,他拿条绳子绑住手机,扎在腰间;下河滩查看田地时,把绳子扎出个环,套在脖子上。这是谢福鑫日常的状态,因为他是第一位将“葡萄之王”——巨峰葡萄引进中国的农技师。近40年来,他每天手机不离身、不关机,农民育种碰上难题就打他手机,一天甚至有几十通。南平农民说:“谢老师的手机是‘110。”

谢福鑫是中国首批科技特派员。1999年,福建省南平市派科技人才辅导农民进行农业生产等。2002年,时任福建省省长的习近平调研这一措施,在《求是》上刊文,指出这是“对新形势下农村工作机制的创新”。同年10月,科技部在多地开展试点工作,科技特派员制度成为农业生产创新的重要制度。农民的难题解决了,收入也大大提升。以葡萄产业为例,谢福鑫通过引种育种,将闽北葡萄种植规模从100株增加到6万多亩,南平市的建阳区还成为重要的葡萄生产基地,在不少村子,葡萄收入占到村民收入的80%以上。

科技特派员的日常是什么样?带着这个问题,记者来到发源地南平市。78岁的谢福鑫迎面走来,一瘸一拐。上世纪80年代末,他爬上屋顶给葡萄打药,药液喷进眼睛,他本能一退,脚踩空,跌了下去,摔断了大腿骨。在南平几天,记者造访了谢福鑫家,去了葡萄试验园、种植基地,听他讲述了科技特派员制度的“前世今生”。谢福鑫的经历就是科技特派员制度的发展缩影。

“葡萄梦”发芽了

谢福鑫领着记者走在河边的水泥路上,指了指对岸——考亭村本是個破败的小山村,如今是“福建葡萄第一村”。他拿出15厘米长的圆管仪器,这是给葡萄测量糖度的测糖仪,“它年纪比你还大!”这小管子背后是一段巨峰葡萄的引进史,惊喜与艰难并存。

早年,我在南平农校读中专,毕业后被分配到良种场当技术员,也给农校代课。“文革”期间,没人上课干活,我闲不住,在教学试验田种地,收了几千斤谷子,交给学校作学生的补贴粮。福建的野葡萄又小又酸,有人听说北方的大粒葡萄收成好,想引种。但那是北方干旱地区的植物,和福建气候不合,“葡萄梦”就搁置了。

谢福鑫向记者展示测糖仪。在仪器一端滴果汁,通过镜筒可见到糖度。

1982年,福建省和日本长崎县缔结友好关系。秋天,省领导率团访问长崎县,吃到那里的巨峰葡萄。巨峰葡萄是亚洲所产的形状最大的葡萄品种,日本育种专家花了几十年培育,叫它“葡萄之王”。长崎县炎热多雨,和福建气候很像,省领导便决定选派两名熟悉农业的人到长崎县学习种葡萄。我在良种场干了很久,被选中了,另一人是恢复高考后的第一届大学毕业生,是学农业的年轻人。我那时快40岁了,只能笨鸟先飞,把日文抄到本子上,走到哪里背到哪里。

到了长崎县,农业专家中山忠治负责教我们。我日语还不流利,常比手划脚,或者写下来,汉字和日文形状很像,他看到关键字也能明白。中山老师教我修剪葡萄芽,用套袋套住葡萄防蚊虫,还手把手教我怎么用测糖仪。那是我第一次见这个东西。普通葡萄的糖度只有16度左右,日本超市要求售卖的巨峰葡萄糖度要有17度。到了收摘季,我常拿测糖仪去测,17度了,很激动,赶紧摘下来,跟老师去葡萄拍卖会,看怎么卖葡萄。第二年,我向日本方面提出来,能不能自己出钱买100株巨峰葡萄的苗带回中国?结果对方说不用买,直接送了苗作为两地缔结友好关系一周年的礼物。1984年3月,进修结束,我带着100株苗和老师送我的测糖仪回到南平。

回来后,第一件事就是试种。那时,建阳还是个县,领导派我到县农科所实验基地试种巨峰葡萄。为了尽快确定它们能否适应福建的气候和土壤,我就“逼芽”。葡萄全年只收一季,在夏末秋初,但葡萄树会长两种芽,就是夏芽和冬芽。为了把养分留给冬芽,我就“抹芽”,用剪刀剪除夏芽。冬芽顺利发育,长穗、挂果,第二年真的长出巨峰葡萄了。我一尝,又甜又多汁。试种成功是大事,新华社报道了,长崎县也发来贺信。

不过,实验基地要维护设备、雇人种植,得花钱,早年经济条件不好,基地越来越艰难。刚好,时任福建省长胡平来基地查看,见试种成功,很满意。那天,县委书记站在我后面,偷偷拉我的衣服说:“向省长要钱,向省长要钱。”我怎么敢向省长要钱?而且那时地方财政比较困难。但既然书记这样讲,我就和省长说,能不能扩大种植面积?省长问:“你想扩大多少?”我说200亩。“想要多少钱?”我硬着头皮说20万元。那时我月工资才五六十块钱, 20万元放现在相当于几百万了。没想到,省长干脆得很:“好,给你20万,你要把事情办好。”

要到钱了,使用却是另一回事。大部分资金先被拿去搞水利、修路,这些基础建设的确重要,但实验基地就没法扩张了。我就想到另一种模式:在城郊的考亭村发动农民种葡萄。地是现成的,对农民来说,也算是自家的,我补钱让他们买苗和搭葡萄架子,技术方面,我来培训,不要钱。县里领导答应了,在考亭村发动农户报名,种多少亩根据他们的意愿,抱着试试心态的种2亩,大胆点的种5亩。渐渐地,农民发现种葡萄不难,考亭村的葡萄种植面积最多时曾达1500亩,95%以上农户都种植葡萄。考亭村也成了省里第一个百亩葡萄示范园。

过去农民在家门口种水稻,一亩收1000多斤,一斤收购价是一块三毛五分,一亩能挣1000多块钱。种葡萄的话,如果市场好,扣掉成本一亩最多能有8000块钱收入。当时有个顺口溜:一亩葡萄10亩田。就是说在家种葡萄也能赚大钱。

“科特派”的三件宝

考亭村成了“福建葡萄第一村”,谢福鑫的名字也传开了。提起他,大家说:“哦,谢老师啊,单车、干粮、工具包!”谢福鑫骑着自行车下乡,挎着工具包到地里指导,饿了就蹲在路边吃馒头。这是他的三件宝。1998年6月,一场持续11天的大暴雨引发闽北百年不遇的特大洪灾,毁了水利设施,冲垮农田,农民损失惨重。不过,从历史来看,农民却因祸得福……

洪水过后,市里做灾后恢复时发现农民要修复农田,急需技术辅导。于是,南平市委市政府成立科技特派员办公室,选出一批技师、专家、教授,让他们保留本职的同时下乡帮农民。一天,我正在葡萄园里,突然接到电话,“市里要搞技术传播,也把你名字报上去好不好?任务是教农民种葡萄。”我说那可以啊,反正我每天吃饱饭也都在做这个事。就这样,我成为首批225名“科特派”之一。

谢福鑫在后院亲手“填”出试验田,葡萄先在这里试种,成功了才推广。

农民将摘下来的葡萄放在酒缸里发酵,制成葡萄酒(上)。种葡萄时要用套袋套住防虫。这是套袋制作机器(下)。

有了科技特派员制度,下乡就更名正言顺。哪个村的农民需要我,我不用报告等审批,骑上车就去了,省了很多时间。我很早就知道自己只能搞技术。大概是1993年吧,我是县农委副主任兼农业利用外资办主任,也算半个行政职务。早年,基层比较盛行“陪领导”,领导爱做什么,你就要陪着做什么。我很不适应,那时我50岁了。人家讲,50岁性格就基本定型了,除了搞技术,我不会别的,就跟组织提出来,辞掉行政职务,专门负责技术。后来,领导也同意了,我就安心地当技师。

那场洪灾之后,农民想增收的愿望更强烈了。我去了很多原本不种葡萄的村子教大家种葡萄。教农民,最重要的就两件事:让他们听得懂、看得见。比如我想“控产”,就是不让葡萄长太多,农民不接受,说:“这不是害我们减产吗?”我以前在良种场时管过计划生育,就拿这个打比方。我说:“你生10个孩子,养不活那么多的,结果就是几个孩子饿死。你生一两个,好吃的都给他们,多陪他们,孩子才能长得更好。同样的道理,如果任由葡萄猛长,养分分散了,结出来的葡萄就很小很酸。谁愿意买?控制产量,葡萄质量好了,就能卖出好价钱。”

这么一说,农民就接受了。紧接着,我得自己种好给他们看。家旁边是块河滩地,我决定造个试验田,种上各个品种的葡萄树。我把一块块石头垒成堤坝,再填土,白天要工作,晚上回家继续造田,直到半夜两三点。一次,有两人路过,可能是要起早占摊位的,远远见我这边支着灯,感到奇怪。我听一人说:“怎么搞的,还有人半夜干活?又不是大跃进。”另一个人讲:“那肯定是神经病吧!”我听了觉得好笑,反正我知道自己没病。最后,我“填”出了块一亩大的试验田。如果农民不相信,我就领他到我家看看,再给他苗,去帮忙种。

2003年3月,我到年龄了,本职工作该退休了。组织问我:“老谢你有什么需求?”我说能不能让我继续搞技术,比如当科技特派员。领导说退休后就不能占编制了。我说没关系,就当义工,做编外的“科特派”,就这样又干了15年。

这些年,我的三件宝中有一宝用不了了,就是单车。以前去指导,农民想做饭给我吃,但指导一般都在农忙期,我不想给他们添麻烦,就随身带馒头。我吃得太干,很少喝水,时间久了,膀胱结石,前后做了4次手术。医生交代我千万不能骑车,不然压迫前列腺和膀胱,容易引发癌症。71岁时,组织担心我的身体状况,让我休息。我名义上卸下科技特派员的身份了,但哪里有农民需要我,我就过去,只是骑车换成走路后,会慢一点。

“我骨子里还是农民”

采访的第二天,记者跟着谢福鑫去了几个村民的家,比如麻沙镇水南村的刘贵道。去年,他贷款包下60亩地,搭起大棚,一半种葡萄,一半种五六种作物。谢福鑫一到他家,便进棚查看,记者赶紧跟上。这个棚不同于很多用毛竹搭的简易大棚,是用钢管搭建的,抗风能力强,也作为采摘园。刘贵道是返乡农民,谢福鑫记得,他是在去年清明节“回家”的……

我认识刘贵道十几年了,他1963年出生,很有头脑,原来当过村主任和支部书记,后来去外面打拼,在长泰一家公司做到了副总。去年,他告诉我:“谢老师啊,我想回来了。”在外打拼不容易,他的生意不太顺利,决定回南平搞农业创新。现在,他在这片大棚种了许多水果,错开采收季,保证天天有活干、月月有收入:1—5月是草莓,5—6月是甜瓜、杨梅,7—9月是葡萄,9—12月是柑橘。他们夫妻有兩个孩子,还有孙子,现在年收入20多万元,赚钱又顾家。

这几年,农业要增收,单靠种地是不够的,要有新模式,比如结合三种产业。刘贵道的采摘园里,种葡萄是第一产业,第二产业搞加工,比如制作葡萄醋、葡萄汁、葡萄干。第三产业做观光旅游,吐鲁番的葡萄园是新疆最有名的景点之一,南平的葡萄园也可以搞采摘、农家乐。被摘走的葡萄每斤多卖3块钱,也是一笔收入了。

谢福鑫(右)在返乡农民刘贵道(左)家中,询问收成情况。

谢福鑫(右)在农民朱坤华家的田里查看。地里除了葡萄树,还有多种瓜果。

我当了几十年干部,但骨子里还是农民。农民是离不开土地的,因为它能给我们的不仅仅是粮食。

过去没有实行计划生育,我有四个姐姐、两个哥哥。二姐三姐活活饿死了,大姐患了水肿病,就是严重缺乏营养而全身浮肿,后来也死了。大哥下南洋当童工,二哥大我16岁,在村里干农活。母亲怕我死掉,拿根绳子套在我身上,牵着我到各家讨米。农村有个说法,“命越贱,越不容易死”。母亲信这个。她讨了剩粮煮成百家饭,让我吃了攒各家的福气,这样就不会死掉。有次,我脚上长疮,但没钱看病。这是恶性肿瘤病菌,父亲嚼断肠草给他的嘴消毒,然后用嘴把我脚上的疮脓吸出来。父母常说:“宁可黑脸求泥,也不要笑脸求人。”我从小就知道要靠双手养活自己。直到1951年土改,我们家分到田、拿到秧,才吃上米饭,过上正常日子。

我想写本回忆录,书名暂定为《怀念贫穷》。“怀念”不是说回到过去。贫穷能激励人奋发,让人知道亲情的可贵,更加珍惜现在的一切。

谢福鑫1943年生于福建南平,高级农技师,中国首批科技特派员,全国科普工作先进个人,2007年度联合国开发计划署优秀科技特派员,现为南平市农业农村局退休干部,俱丰果蔬专业合作社理事长。