效用不对称假设下通用竞争战略约束优化建模*

——Palepu假设的解析验证

2020-07-13陈圻,陈佳

陈 圻, 陈 佳

(1. 南京航空航天大学经济与管理学院, 南京 210016; 2. 上海财经大学公共经济与管理学院, 上海 200433)

0 引 言

经典的竞争战略理论是由Porter在上世纪80年代初建立的[1],它代表了战略管理的环境学派和产业组织范式的形成,该范式主导了十几年该领域的学术研究,并在企业实践中产生了重大影响.但该范式偏重外部环境分析,企业内部资源分析不足,理论基础欠缺,被后起的资源基础学派超越.与新产业组织理论博弈建模传统不同,在战略管理发展的整个历史中,解析建模方法没有发挥过作用,实证研究缺少理论的引导和提升,使战略管理与引进博弈建模方法的其他管理学科形成存在明显差距.

1 研究评述

1.1 竞争战略实证研究范式评述

定量实证研究一直是通用竞争战略研究的主流,其中寻找“战略维度”以及战略与绩效的关系又是两个主要研究主题[3-5],但近年来已经有把研究延伸到组织学习、资源能力等更广前沿领域的研究[6].“战略维度”的意义可以从两个方面理解:一是寻找成为战略标志的多维特征,即识别公司选择了何种战略(战略识别);二是发现公司如何实施战略,即通过哪些措施实现所选战略.在逻辑上,二者是一般与特殊的关系,后者应以前者为基础,没有识别战略就不可能研究如何实施战略,而一种战略的实施不存在统一的维度.而以往文献往往将二者混为一谈.研究的主流方法是引入繁多的变量,通过多元分析寻找战略因子或类型[7,8],已经积累了大量成果和资料,但得出的结论难以收敛[9],没有显著推动知识进步.其问题在于实证研究缺乏清晰一致的理论背景.竞争战略识别是竞争战略理论和实证研究的基础,它要解决“不同战略类型各有哪些关键维度”或“通过哪些重要特征可以识别竞争战略”的问题,识别错误即战略错判,会导致实证研究结论错误,这是结论不一致的重要原因[10].

在战略管理中,实证研究数据来源可分为主观问卷数据和客观财务数据两类.但资源基础与核心能力研究通常以问卷量表为数据来源[11].按照Mintzberg的战略“草根模型”(rass root model)[12]和Fajoun的“有机战略”的思想[13],战略形成或执行过程中不可避免经过反复调整并实际影响企业绩效,最后形成的战略与经理人在问卷中表达的可能大不相同,故用财务数据所作事后研究更为可信.

战略维度可能是事先给出或事后确定,前者是演绎方法,依赖研究情境和所选择的理论[14,15]可以是数理分析模型的变量或参数;后者是归纳方法,结论依赖于研究者在特殊情境下主观的变量选择[16,17],这些研究在战略维度或行为特征的确定方面并未形成共同结论.科学研究的基本性质是结果的可检验性,即重复检验获得的结果一致.多元分析主流方法基于不同背景的样本和研究者自选的多维变量,难以重复检验.Campbell-Hunt建立了一个元分析(meta-analysis)的模型来整合该领域的实证研究,结果表明对成本领先和差异化竞争战略范式的描述是不清晰的,结论难以收敛,他认为“竞争战略研究陷入了死胡同”[18],该问题延续至今,近年该范式已退出战略管理研究的主流[19].近来任娟[20]等提出应用改进的DEA识别战略的方法,也没有解决结论一致性问题.

近年来,一种新的战略实证研究发现被提出和运用.哈佛大学商学院知名财务会计教授 Palepu和Healy用替代方法改进DuPont体系的两个高层财务分解指标时发现两种战略的指标差异显著增大,即差异化企业净营业利润率相对较高且资产周转率相对较低,成本领先企业则相反[21],称之为Palepu假设.Little等明确表述了该假设并用此识别了一批零售业公司战略分类,据此评价了两类战略的绩效[22,23].Palepu假设应用财务会计专业知识,提供了用两个标准化的高层财务因子来识别战略的方案,可以避免研究者在大量财务指标中盲目寻找各自看重的因子、无法保证结果一致性的弊端,识别效度明显高于传统的方法.

但Palepu方法只有两个财务变量,且实际上不是充分条件,缺乏理论支持和学界公认,发展前景不明朗.事实上近年依据Palepu假设或DuPont体系进行竞争战略实证研究的新文献不多.Ying和Fen[24]构建动态能力的DuPont可持续绩效模型,识别了公司竞争优势;Nicola等[25]依据行业特性构建了DuPont模型,但没有用于数据研究;任娟等[26]运用Palepu假设识别了中国上市公司的四种竞争战略,用于不同战略创新效率的比较;田冰[27]、林芳强[28,29]运用Palepu模型识别了中国制造业上市公司的竞争战略,用于组织惯例或财务特征研究.以上作者引用了Palepu假设或DuPont分解指标(1)在理论上,DuPont分解因子集不是唯一的,有各种方案可以选择.以上作者基于不同的视角,结合不同的研究背景,在引用了Palepu-Little的文献时构造了略为不同的分解指标,指标的这种差别对本文的研究结论没有影响.,采用两个指标的两个高低水平的2×2交叉分类来定义战略类型.他们的结论依赖于Palepu假设的正确与否.事实上,还可以举出其他类似结构的识别方法也具有较好的识别效度,如White认为单位相对直接成本和单位相对价格是最佳的测度低成本和差异化程度的单一指标,采用2×2矩阵形式表示四种战略类型[30];Zeithaml和Fry采用相对市场份额变化和盈利变化两个指标,构造出一个两维度类型矩阵,并识别出四种战略类型[31].需要用严谨的理论分析对这些识别方案进行评价、比较和选择.

1.2 竞争战略的理论解析模型评述

新产业组织学很早就引入博弈论方法,经过40多年来蓬勃发展,文献汗牛充栋.泰勒尔指出:“垄断竞争的论点不是来研究各企业之间的战略问题……而确切地说是抽象掉这些方面……研究其它问题……”[32],表明该领域与战略管理有密切关联.著名战略学者Rumelt等曾经指出,新产业组织学方法可以供竞争战略研究借鉴[33].事实上,Saloner等很早就指出博弈论对战略管理研究思维的必要性[34],有学者提出过竞争战略与博弈论可以互补的话题[35,36]

国内外出现过少数所谓战略博弈模型(如Besanko等[37]),基本上是重复经济学和产业组织的最简单的对称Cournot或Bertrand均衡模型,不能区分竞争战略,其中声称的成本领先模型不过是外生设定一个低成本,实质上不是两种通用竞争战略模型.稍有不同的是,洪江涛等引入含有差异化程度决策变量的需求函數和外生非差异化成本,建立两种战略动态微分博弈模型[38],结果是两种战略差异化程度、差异化成本和价格的差别都取决于外生成本差异.此外在战略管理的其他领域也有过个别粗浅博弈分析,如核心能力等,仅仅是提出一个支付矩阵[39].

目前仅发现两篇专论通用战略博弈模型的国外主流期刊文献.最早的文献应该是1984年,Karnani借用一个市场营销多方博弈模型作战略蕴含分析[40],但成本领先和差异化两种可选战略没有成为模型的主体,缺乏最起码的建模格局,看起来不是战略模型,而且该文的模型还是不可解析的.作者没有提出根据他用到的交叉价格弹性和成本这两个参数所代表的差异化地位和低成本地位这两个维度来识别不同战略的法则,也就是说不能根据一个公司的这两个参数的值确定它执行什么样的战略.该文没有解决战略识别问题,反而得出两种战略无法识别的结论,更没有导出有关战略的任何结论,认为差异化和成本领先只是通用战略的两个维度,在不同的公司中两者的重要性可能不同,但这种不同取决于公司所在的产业而非公司自身,这种照搬产业组织模型的做法完全不能适应战略建模的需要.产业组织中惯用的产业的弹性参数实际上代表的是一个产业的平均水平,以忽略产业内公司产品间弹性的差别为条件.然而在竞争战略的研究中,同一产业内选择不同战略公司之间的弹性差别是不可忽略的,故直接借用产业博弈模型是失败的.

另一篇文献是Tyagi提出一个两阶段Bertrand竞争模型[41],应用Hotelling水平差异模型,先确定产品定位,然后再定价.作者把博弈双方设置为实施成本领先和差异化两种战略的厂商,比上一篇文献有进步,但模型构造和参数设置没有反映两种战略的任何特征.该文仅仅按外生成本高低划分两种战略,且不加论证地把两个均衡解直接比较,将结果错误地解释为成本领先产品可以比差异化产品定价高(作者提出的等绩效约束条件可证明该文结论错误,见后文4.1节).

综上所述,分析层面的研究还没有形成最起码的可用战略模型,没有解决两种战略的识别问题,也未发现后续研究.

1.3 通用战略博弈建模的任务和途径探索

虽然有个别学者认为Porter战略学说已经不适应互联网时代的需要[42],但该学说现阶段仍然受到大多数学者肯定,认为它是竞争战略的一种“高层次识别器”[18],与资源基础观可以互补,这是本研究的基础.按照经典科学方法论,通用战略博弈建模的任务应该是:以作为学术界共识的、通用竞争战略的最基本的定义或一般性质之中谨慎选择建模前提,通过建模分析给出演绎结论,对通用战略多方面的种种特性作出理论预言,评价Porter通用竞争战略学说的逻辑性,并对现有的战略的理论及实证研究结论作出比较分析、评价和发展,同时也对模型的前提条件进行再评价,指出进一步研究的重要问题.为此,首先需要解决建模如何反映或嵌入战略定义的关键问题,即从理论上识别战略,以确保推演结论从逻辑上来自作者认定的战略定义,因而对战略分析是有效的.在本文作者发表这方面的建模成果之前,该问题始终没有突破.

显然,通用战略建模必须引入新的思路,最重要的是打破来自产业组织的对称性模型,引入反映Porter战略定义的不对称模型.作者近年来进行了通用战略建模的初步尝试[43,44],提出了前人未曾提出过的研究思路,把基本的战略定义转化为可操作化的假设,通过不对称建模引入战略定义,以产品单向替代性和Porter溢价条件来区别两种不同战略,再引入等绩效约束条件进一步分析战略之间关系,开发能够识别通用战略的不对称博弈模型,取得了初步突破,得到了若干重要新结论.然而作者未能证明Palepu假设,反而得到了与之不等价的另外一组识别条件,即所谓“Porter-DuPont-Nash条件”(以下简称“P-D-N条件”).

Palepu假设错了吗?是否应代之以作者的P-D-N条件?只依据作者的初步模型来断定显然过于轻率.作者发现上述初步模型是不成熟、不完善的,其实还相当幼稚,现以文献[44]的模型(以下简称原模型)来说明.首先,原模型所用的两种产品之间单向替代性的假设缺乏一般性(2)因为该文献的式(8)及后续推论是假设其中一个替代性参数θ2→0才能导出的.其次,该模型的其它几个弹性假设只能通过将均衡解代入弹性定义检验来证实,这就需要事先凑出一个满足该条件的模型,且不能证明其必要性,这在方法上是不严谨的,也不具有普遍可操作性和可复制性.这里需要引入不等式约束条件来使所有假设可操作化.再者,该文采用Porter溢价条件作为研究的前提假设之一,并由此不经过均衡解就直接导出P-D-N识别条件,这使得模型的结论严重依赖于Porter溢价条件,故应当对该溢价条件的必要性和充分性进行审慎评估.最后,该模型(以及后续的模型)直接求解无约束的均衡解,再将约束条件代入分析,约束条件未进入优化过程,不符合约束优化的基本原则.总之,该模型在数学上还不够规范和严谨,需要多方面改进,所得P-D-N识别条件也需要进一步考察.

2 研究设计

2.1 分析途径和目标

延续和改进作者以往的基本思路,本文通用战略博弈建模和分析的基本途径可以概述如下.

首先,鉴于通用战略是具有广泛外延的高层次概念,按照形式逻辑的基本原则,其内涵应当最简明,应当从Porter学说中选用最少但足够的假设,使模型具有一般性和充足性,即该博弈模型及其约束条件应当充分代表两种通用战略的可识别性特征,同时又不包含可能削弱一般性的其他前提,优化解及其后续分析应能够导出两种不同战略的多方面特征的描述.延续作者原有的研究,本文采用最简单的双寡头竞争博弈模型,包括一家生产差异化产品的公司和另一家生产非差异化产品的公司;仍以Bowley效用函数为基础.

本文改进了建模方法(3)不同模型的基本假设可以在学术界公认的陈述中作不同的选择,以代表作者对基本理论的态度.不同的选择可能导致不同的演绎结论,可以对以往的实证研究结论和模型的假设前提作出各自的比较和评价,并以此产生进一步的研究方案.,以三个假设引入Porter的基本定义,作为建模的前提.首先以Porter对产品差异的独特性解释为前提提出假设,引入新的不对称效用函数,建立Cournot均衡博弈模型;接着引入另外两个显示战略特性的假设和相应的两个约束条件,建立约束优化模型并求解,从逻辑上推导出通用竞争战略性质和识别条件的一般结论,验证Palepu识别假设.

2.2 基本假设

Porter将差异化战略定义为“以一种独特的地位满足客户的需求,并因其获得溢价的报酬”[45].独特性和溢价是差异化战略定义的两个关键概念.按照唯名论的观点,选出有个别理想特征来描述理想的类型对于竞争战略概念的规范是很重要的[18].Porter认为差异化战略必须获得产品溢价(差异化产品价格应高于其他产品),且认为企业差异化溢价大于其增加的成本“就能成为其中的佼佼者”,实际上把这作为差异化战略的充分条件[45],文献[43]称这一陈述为Porter差异化战略的溢价条件(简称Porter溢价条件).根据作者分析[43,44],此条件只是表明差异化产品对非差异化产品存在正的边际收入,溢价条件是否能够成为差异化的充分条件值得怀疑.鉴于作者先前的研究表明Porter溢价条件与Palepu假设冲突[44],为检验该条件的合理性,决定改变思路不把他的溢价理论作为一个自然的前提,而是放弃溢价假设,从更一般的概念出发提出假设,建模并推导战略方面的结论,再检验溢价条件.结果将证明对溢价条件的怀疑是有理由的.提出三个基本假设如下.

2.2.1 效用不对称假设

独特性作为现实的高度抽象,具有广泛外延,Porter举出了产品设计、品牌形象、技术特点、客户服务等.但它是一个非量化的概念,必须转化为定量参数才能进入模型.独特性会使产品具有相比非差异化产品的向上的纵向差异,无论质量的提高、寿命的延长、功能的增加、品牌的提升、技术的升级、服务的完善等等都是如此,因而具有较高的效用,被Pierse称为“独特效用”[46];而具有较高效用的产品也必然在某些方面具有向上的纵向差异即独特性,因而成为差异化产品.故有:

假设1差异化产品的效用高于非差异化产品效用;反之,效用较高的产品必为差异化产品.

2.2.2 需求价格弹性假设

其次要选择另一个比溢价条件更一般的本质属性建立新假设,这就是差异化产品的低弹性.Porter指出“差异化利用客户对品牌的忠诚以及由此产生价格弹性下降使公司得以避开竞争”[45].后来的文献也倾向于一致认为差异化产品缺乏需求价格弹性,而成本领先产品对价格较为敏感.实际上产品差异是垄断竞争理论的出发点,而垄断竞争的特点就是因需求弹性降低而得以收取超过边际成本的较高价格,因此,在产业组织模型中总是设定差异较大的产业具有较低的需求价格弹性,它是收取高溢价的基础.战略研究不再以产业的不同来区分弹性,而是将它作为公司的特征.因此本文提出第二个基本假设:

假设2差异化产品具有较非差异化产品较低的需求价格弹性.

2.2.3 完全替代性概念和等绩效约束条件

除了刚才提出的两个代表差异化战略基本特性的假设以外,还须考虑两种纯战略之间的替代关系.Pierse等[46]指出,Porter战略选择的基本思想是不同战略的完全替代性,也就是不同战略没有优劣之分,一种战略能够取得与其他成功战略同样的成功和相同的绩效,即存在“绩效均势”(performance parity).作者此前的研究中[44]指出,只有在完全替代性条件下,战略特征变量才具有逻辑可比性,并依此建立了绩效相等且大于零的等绩效约束条件,作为替代性战略模型的一般性条件,本文亦遵循之.因此有假设3:

假设3差异化战略和非差异化战略具有完全替代性.

本文认为以上三个假设是通用竞争战略的最必要、同时又比较充分的基本描述,可以作为建模的基础.

2.3 研究过程设计

本文与单纯博弈分析的不同在于引入约束条件,建立约束优化模型来导出结论,形成了该领域建模专用的规范研究方法.研究思路是先进行基本博弈建模,提出约束条件,接着按照约束优化方法,建立约束优化的数学规划模型求解,证明所谓非差异化产品的战略性质,以便于确切定位和理解局中人角色;继而导出两种通用战略的几个重要定理;最后证明Palepu识别条件,检验Porter溢价条件.研究过程设计为3步.

1)建模求解,运用假设1,建立不对称效用函数,导出反需求函数和目标函数,建立Cournot均衡模型(假设1因此可以被称为“嵌入型假设”);运用假设3和假设2,引入等绩效约束条件和需求价格弹性约束条件(假设2和3因此可以被称为“约束型假设”),建立约束优化的数学规划模型并求解;

2)导出内生成本领先战略定理和两种战略产品基本变量(效用、成本、产量和价格)间关系的定理,发现成本领先战略,检验Porter学说和以往研究;

3)引入财务指标,从上一节的结果导出其蕴含的战略识别准则,检验Palepu假设,导出差异化产品的溢价条件.

本研究约束优化模型是他人和作者以往同类研究所没有的,是在通用竞争战略建模中首次引入的.以下第3节~第5节分别展开上述三步研究内容.

3 效用函数、 目标函数、 约束条件与建模

3.1 不对称效用函数建构

Bowley二次效用函数是包含两种对称产品的市场总效用函数,每一单位不同产品的效用相同,故只能描述水平差异.该效用函数的一种原始形式为[47]

u0(q)=q1(1-q1/2)+q2(1-q2/2)-θq1q2+m

=u1(q1)+u2(q2)-u12(q)+m(1)

其中q=(q1q2)T是两种产品的产量,u1=q1(1-q1/2),u2=q2(1-q2/2)是产品之间相互独立(即替代参数θ=0)时两产品各自的市场总效用,产量相同时两者总效用和单位效用都相同,即u1(q)=u2(q)=q(1-q/2).u12=θq1q2是因相互替代性引起的总效用减少,θ∈[0,1],m是市场上其他独立产品的总效用.

将该效用函数改造为单位产品效用不对称.根据假设1,通过引进不对称系数a,b>0,建立不对称的效用函数.假设市场上只有一个非差异化企业1和一个差异化企业2,一个企业只生产一种产品并以各自的单一(或平均)价格出售.以q1,q2分别代表非差异化和差异化产品的产量,引进系数a和b,修正的Bowley效用函数为

(2)

这里

u(q)=aq1(1-q1/2)+q2(1-q2/2)-θq1q2+m

且有0 (3) 此效用函数仅比式(1)多了一个不对称参数a.由于效用不等的产品间不能完全替代,θ<1.效用函数可写成标准形式 (4) 以p1,p2分别代表两公司的销售价格,根据式(4),按照该类效用函数的性质[47],应用产品i=1,2的效用最大化一阶条件 解得反需求函数及需求函数 (5) (6) 按照需求定律,∂qi/∂pi<0,故a>θ2. 参照Porter战略成功者绩效的回报率标准[45],在DuPont-Palepu财务体系中[21],目标函数应为资产收益率(总资产收益率或净资产收益率,即单位资产的利润) r=πA-1 (7) 式中r=(r1r2)T,π=(π1π2),A=(A1A2)T分别是企业(净)资产收益率、营业利润和(运营)资产.以c1,c2和A1,A2分别表示两公司产品边际成本和资产,πi=(pi-ci)qi将式(5)代入此式,两公司资产收益率分别为 (8) 设A1,A2分别与q1,q2无关(4)这使模型具有中短期性质.,Cournot均衡模型如下 ∂ri/∂qi=∂πi/∂qi=0 (9) 3.3.1 等绩效约束条件 本节按照2.3节的研究设计,依照假设3,运用作者先前已建立的等绩效约束条件——两种战略取得的绩效相等[44],以式(10)所示均衡条件下的资产收益率为绩效指标,等绩效约束条件表达为 (10) (11) 3.3.2 需求价格弹性约束条件 依照假设2,引入不等式约束条件,体现战略的不对称性.以ei代表产品i的需求价格弹性,并运用式(6),有 (12) 由此可以建立需求价格弹性约束函数 (13) 其中q3是松弛变量. 3.3.3 约束优化模型 根据式(9)、式(10)和式(13)可以建立优化模型 (14) (15) 这是两个耦合的非线性规划问题.求解所用的库恩-塔克(Kuhn-Tucker)条件为 (16) 展开即为 (17) 将式(5)、式(6)、式(8)和式(13)代入式(17)中的第1式和第3式,应用零推测变化假设[49],∂q2/∂q1,∂q1/∂q2=0.令 (18) (19) 其中取近似 在式(18)中,注意Kuhn-Tucker乘子非负且不全为零,有 λ1,λ2≥0,θ′≥θ,a′≤a,b′≥1 (20) 可求得 (21) 将上式代入式(5),可得 (22) (23) 其中个别地方取近似a≈a’,b≈1. 式(21)~式(23)还须代入约束条件才能得到优化解.本节通过运用等绩效约束条件,导出决定生产非差异化产品公司战略性质的一个重要定理,即 定理1(内生成本领先战略定理) 在与成功的纯差异化公司竞争中取得成功的非差异化公司必定是纯成本领先的. 证明将式(21)和式(23)代入式(17)中的等绩效约束条件(相关变量加*号),可得 (24) 代入式(19),可以解出 (25) 其中个别地方取推导式(23)所用的近似条件.式中成本参数加了上横线,强调是在等绩效约束条件下的结果.注意式(19),由上式得 (26) (27) 同时推演表明产品成本较低不一定是成本领先,式(27)的第一式才是成本领先的充分必要条件;而以往文献中常常为成本领先战略外生设定的c2>c1不是充分条件.下一节将导出成本领先战略相对于差异化战略的几个重要关系定理. 如果把这里的等绩效约束条件运算用到Tyagi的竞争模型[41],就可以发现约束方程解出的两个成本相等(或者说在作者不等成本的限定之下无解),也就是说作者的成本限定违反了等绩效约束,这正是该文献结论不能成立的原因.而文中低成本企业利润更高也只不过是外生设定低成本的结果,只表明相同战略的企业中成本较低者可以取得较高绩效,而原文结论不成立. 为了求出式(21)~式(23)和式(25)中的参数,由式(23)、式(22)和式(17)得到Kuhn-Tucker乘子 (28) 其中 (29) 由式(28)有λ2=α(1+λ1),这两式代入式(17),注意式(20)可以求得 (30) 由上式和式(19)可知α<1,θ≤1/2,由后一式可见两种战略的分化只发生在产品相互替代性较弱的条件下. 将式(25)代入式(21)~式(23),消去一个成本参数,得到满足等绩效约束条件的均衡产量、价格和利润为 (31) (32) (33) 首先说明纯战略的定义.依照文献[44]的定义,称两种战略的交集为空集时的战略为纯战略.以上推演中两种战略的特性相互排斥,没有交集,符合纯战略定义.纯战略也就是通常意义上的两种通用战略,文中二者同义. 以往的文献对两种战略的产品特征变量(如价格、产量等)的关系未见研究.本节应用上面的结果,推演通用战略的三个重要性质定理,即两种纯战略成本效用关系定理、产量关系定理和交叉价格弹性关系定理;下一节给出作为战略识别准则的两个有重要意义的定理,检验Palepu识别假设. 首先,有如下重要定理. 定理2(两种纯战略成本-效用关系定理) 纯差异化产品成本一定时,两种产品效用差距越大,成本差距就越大). 定理2是新的理论发现,未见类似的研究.它指示,两产品效用不对称导致成本不对称.成本领先战略不仅意味着成本较低,还意味着其产品效用较低(这与波特所言成本领先产品“标准化、实用化”和提供“还算过得去的价值”吻合),成本领先的实质是必须用低成本弥补低效用对竞争优势的损失,或曰低成本是高效用的替代品,这揭示出成本与效用之间的关系(6)产品效用是难于测量的,但掌握产量数据时可以通过式(31)第二式后一式实际测量产品相对效用.. Porter提出两种纯战略(7)按学术界共识,Porter 提出的三种战略逻辑上只有两种(成本领先和差异化).的理论依据是什么?为什么成本领先能够成为一种战略,取得好的绩效?这个深层次问题他从未说明,产业组织理论没有给出解释.学术界也极少谈及这个问题,没有找到理论支点,而只是研究“成本领先战略应该是怎样的?应该怎样实施?”不回答前面的深层次问题,提出后面这些问题就没有意义.而本文运用“企业战略研究的系统方法论”[50],立足于“元方法论”的更高层次,对理论进行“全面系统干预”,提出并回答“为什么需要成本领先战略?”的问题,其哲学基础是批判式、评论式的系统思考,立足点高于以往研究. 差异化概念来自产业组织,Porter对差异化战略也有确切的界定,而成本领先并没有理论背景,仅仅是由于“经验曲线概念的流行”而得以普遍应用,Porter解释成本领先战略只是寥寥数语,没有确切的定义.注意到这一点,本文以差异化战略的基本定义为研究起点 通过战略替代性假设和相应的约束条件,通过定理1内生地导出成本领先战略,定理2进一步显示低成本实际上是差异化产品高效用的替代品,揭示了成本领先战略能够替代差异化战略的机制,解释了两种战略组合的必然性,奠定了两种通用竞争战略基本组合的理论根基,对这一深层次问题首次给出了基于正式模型的理论解释,是本模型的第一个重要发现.虽然作者先前的研究也导出了成本领先定理,但由于模型的缺陷,在数学上不够严谨,还缺乏说服力. 和产量有关的战略主流观念是成本领先战略注重规模经济或市场份额,暗示成本领先战略应有较高的产量.Palepu假设成本领先有较高的总资产周转率,也提示总资产相等时其营业收入较高,又因为价格较低,因而其产量较高.以下定理从理论上证实了这一点. 定理3(两种纯战略产量关系定理) 企业总资产相等时,纯成本领先产品产量高于纯差异化产品. 证明由式(24)和式(3) (34) 图2 效用系数a对两种战略产量的影响 稍后从定理5 可以看到,成本领先公司的营业收入(产量与价格之积)和资产周转率(营业收入与资产之比)高于差异化公司,事实上是以战略产量优势(薄利多销)替代差异化的溢价优势,以取得同样绩效,产量优势是相对于其资产的,不一定与规模经济有关(规模经济只是降低成本的一种手段,不是战略的特性);定理3修正了Porter成本领先企业市场份额高的论述[1],而与此相关的成本领先性质的更完备的揭示见定理5. 主流观点对两种战略的产品定价有共识,但并没有理论证据.定理4从理论上对成本领先产品的低价给出了证明. 定理4(两种纯战略价格关系定理) 纯成本领先产品价格低于纯差异化产品. 证明由式(32)和式(26),注意式(3)和式(19)可得 (35) 定理4断定成本领先必然低价,与主流观点一致,澄清了关于成本领先产品定价的种种争论;否定了文献[41]“成本领先产品定价可以高于差异化产品”的结论,该文献模型存在的问题已在上文4.1节末尾分析过. 以上两个定理在比作者原有模型更一般条件下推出了相同结论,对成本领先产品定价和产量规模的认识具有指导作用.还可以用实证数据来验证以上两个定理.但以上两个定理仅仅是战略的必要条件而不是充分条件,逆命题不成立,不具有识别战略的作用,满足两个定理未必是两种纯战略.战略识别必须以下一节的定理5和定理6为依据. 通过对上一节结论的进一步扩展,本节导出基于DuPont-Palepu财务分析体系的两个识别定理,给出Palepu假设的数理证明. 可以证明以下两个识别条件. 定理5(识别条件1,两种纯战略资产周转率关系定理) 纯成本领先公司的资产周转率高于纯差异化公司的资产周转率;反之,资产周转率较高的公司必为纯成本领先公司. 定理6(识别条件2,两种纯战略营业利润率关系定理) 纯差异化公司的营业利润率高于纯成本领先公司的营业利润率;反之,营业利润率较高的公司必为纯差异化公司. 证明先证明两个定理的必要性,再证明其充分性. (36) 上式两边分别是成本领先和差异化企业的资产周转率(单位资产的营业收入).因此成本领先公司的资产周转率大于差异化公司的资产周转率. (37) (38) 上式两边分别是差异化和成本领先厂商的营业利润率(单位营业收入的利润).因此差异化公司的营业利润率大于成本领先公司的营业利润率. 3)定理5和定理6的充分性证明.用反证法从以上两个定理的必要条件来证明充分性.因为定理1,本文两个公司只能分别属于成本领先或者差异化公司,先假设定理5的充分性不成立,即假设存在营业利润率较高的非差异化公司,那么它必为成本领先公司.而根据等绩效约束条件和DuPont条件,两公司的营业利润率和资产周转率两个财务指标乘积应该相等,其中一个指标较高即意味着另一指标较低,反之亦然.故从存在营业利润率较高的成本领先公司可以推出存在着资产周转率较低的成本领先公司.这一结论不满足业已证明的定理6的成本领先战略必要条件,因而该公司只能属于差异化公司,这与上面的假设相矛盾,故营业利润率较高的非差异化公司不存在,其必为(纯)差异化公司,充分性成立.同理可以证明定理6中资产周转率较高的公司必为纯成本领先公司.证毕. 定理5和定理6的前一部分(必要条件)与Palepu假设相符,而它们还证明了两个Palepu假设也是充分条件,否则该假设不能成为识别条件. 需要特别说明这两个定理的关系.在等绩效约束条件下式(36)与式(38)等价;也就是说定理5和定理6等价,其中任何一个条件都是两种纯战略识别的充分必要条件;但实际情况下等绩效条件不满足,在两家公司分属不同战略类型的假定下,必须二者合取才是充分必要条件.以往实证研究中有仅用一个Palepu指标的(如只用营业利润率)[51],因而其结果错误;而对于多公司样本,即使两个指标都使用,如果没有进一步的识别准则,也是无法识别的(8)实际上,Palepu和 Healy仅有两个企业比较的案例,两者绩效差异不大时条件才能成立,否则有可能一个企业的两种识别指标都高于或低于另一个企业,从而无法应用该条件,这表明等绩效约束条件是直接比较时不可缺少的,而这不能满足实际应用的需要.用于实证研究时,样本包含多个公司且绩效不等,必须考虑可操作识别条件(见上文),不能仅根据指标绝对大小判断战略,故直接应用两个指标识别无效..作者已经由Palepu条件导出了严格量化的操作性识别指标,可用于实证研究. 由定理5和定理6易于导出“P-D-N条件”(证明从略),表明该条件是战略的必要条件;但反过来不能由P-D-N条件导出Palepu识别条件,可见P-D-N条件不是两种战略识别的充分必要条件,应予否定,Palepu识别条件才是充分必要条件,应该为其“平反”. 本文首次通过建模分析证明了Palepu假设,这是本文的第二个重要发现.Palepu假设对于战略识别方法的发展有潜在意义,但该假设原本只是个别行业(零售业)案例分析所显示的现象,不能看作普遍性的陈述,更没有正式模型支持,Palepu和Healy亦未对其作出正式的表述.虽然国内外都已经有应用该假设的战略识别实证研究结果报道,但其科学性可能受到质疑,作者先前的研究也曾否定了该假设.而本文对该假设首次给出了初步理论支持,这为以该假设为基础的战略识别方法的发展扫除了障碍,具有重要的理论意义和应用价值. Palepu假设获得初步证明还可以澄清以往学术界对两种战略的一些含糊不清的共识.例如Porter[1]和其他研究者都认为成本领先战略应以较高市场份额或市场占有率为目标,这是错误的,因为市场份额高也为未必满足资产周转率条件,而且这基本排除了中小企业.Palepu条件表明,成本领先企业的营业收入应该与其资产相比较,追求高资产周转率;而不应该与市场总规模相比较;Karnani把市场份额作为两种战略共同的目标更是错误的. 本文否证了“P-D-N条件”,而该条件采用Porter溢价条件作为前提,那么Porter溢价条件究竟能不能站住脚呢?本节证明Porter溢价条件不能成立.Porter将溢价条件作为差异化战略的充分条件,本文称之为Porter溢价条件,它限定的是两种战略的产品价格与成本的关系.定理7 给出了模型对两种纯战略的溢价关系的另一种预言. 定理7(纯战略溢价定理) 差异化和成本领先产品价格之比大于其成本之比,反之亦然. 证明由式(36)变形可得 (39) 由式(38)和式(24)还有 (40) a是成本领先和差异化产品独立效用之比,因此上式表明:成本领先和差异化产品成本比小于独立效用之比的平方根;其价格比又小于成本比.换言之,为了补偿相对较低的效用,成本领先产品必须有比相对效用平方根更低的相对成本和相对价格. 可以从上述定理直接推出Porter溢价条件,但逆定理不成立[43].用本文的符号,Porter溢价条件在数学上可以表达为p2-p1>c2-c1>0[44].由式(36)和式(25)可得 (41) 此式就是Porter溢价条件,即差异化和成本领先产品价格之差(溢价)大于其成本之差.但是反过来不能由此式导出式(36)和式(38),由此可知Porter溢价条件不是差异化战略的充分条件.Porter溢价条件作为差异化战略的定义是不能成立的.作者将该条件作为基本假设,曾导出与Palepu假设矛盾的结论——P-D-N条件[44],这里证明了Porter溢价条件不正确,因此不能由它导出P-D-N条件或证伪Palepu假设,相关结论无效. 迄今未见对Porter的差异化溢价条件提出异议,本文首次从数理推演证明Porter溢价条件的错误,并给出了正确的溢价条件.由于本文假设1亦来自Porter理论,这还揭示出Porter理论具有内在矛盾,定理7消除了这一矛盾. 式(38)两边取对数,可以得到与波特溢价条件(41)形式相似的正确溢价关系形式,即价格对数的“溢价”大于成本对数的增加 (42) 证明Porter溢价条件不是差异化战略的充分条件,是本文的第三个重要发现.溢价概念来自于产业组织理论,长期以来,Porter溢价被战略研究视为差异化战略的代表性陈述,大部分文献都提到获取溢价是差异化战略的优势所在,只关心如何获取溢价.然而本通过严谨的建模分析指出,Porter溢价不是该战略的充分条件;并且导出了正确的溢价条件.事实上,溢价大于成本增加只意味着存在正的边际收入和边际利润,不能保证产品利润率不下降(或上升),只有按照本文的溢价定理,“溢价率”(价格之比)大于成本比,才能确保利润率提高,以满足Palepu识别条件.这意味着非差异化战略也可以获取Porter溢价,因而对公认的战略理论构成了挑战.因为否证该条件时运用了Porter的独特性假设,故独特性假设与Porter溢价条件不能共存.这也揭示并消除了Porter学说的一个内在矛盾,使竞争战略理论建立在完全合乎科学的基础上. 本文提出与应用博弈模型及约束优化结合的路径来探索两种通用竞争战略的定义、性质和识别问题,导出了通用竞争战略的7个定理,全方位地刻画了两种通用竞争战略的特征;给出了战略识别方法,首次给出Palepu假设的解析证明.具体有以下几个结论: (1)成本领先战略内生性与Porter两种纯战略组合的更一般性证明,以及首次证明两种产品成本与效用之间的关系即成本领先战略的“相互关联的低成本、低效用”基本性质(定理1、定理2); (2)更一般地导出通用竞争战略的两个基本性质定理,包括两种战略的产量关系、价格关系(定理3、定理4); (3)首次证明两种战略识别的充分必要条件,给出了Palepu假设的解析证明,(定理5、定理6); (4)首次导出战略溢价条件,证明Porter溢价条件的错误(定理7). 其中结论(1)、结论(3)和结论(4)是本文最重要的三个发现.本研究的多层次创新包含几个方面. 在选题方面,本的选题思路、研究角度和问题与战略管理中常见的完全不同,包含多重创新.其中战略博弈建模是久未破题的难点,两种通用战略的组合的理论依据是被忽视的深层次问题,应用DuPont-Palepu财务体系的战略识别是新课题,公认的Porter溢价条件错误是意外的发现.本文还是国际上著名的Palepu战略财务分析体系在国内的首次独立研究成果,较为完整地勾画出一个新的研究方向——通用竞争战略建模研究的雏形. 在结论方面,针对通用竞争战略的三个重要问题——成本领先战略的可能性和内涵、Palepu假设和Porter溢价条件的正误,回答了“为什么需要成本领先战略?”,“用财务变量识别战略可以标准化吗?”和“Porter溢价条件有错误码?”三个意料之外的深层次问题,在理论上作出了重要发现,夯实了通用竞争战略的基础逻辑,消除了Porter学说的内在矛盾,这是该领域从理论建模到实证研究的历史上前所未有的.无论是Porter的著作,还是以往的理论建模和实证研究,除了Palepu假设,本文的大部分结论甚至没有被其他著者明确作为假设提出过,有的结论还与Porter的其他经典命题或学术界的共识矛盾,但本文言之有据. 在方法论方面,本最重要的贡献在于提出和使用了专用于通用竞争战略领域的、全新的元方法论和方法论结构.本运用“战略研究系统方法论”,对理论进行“全面系统干预”,系统地建立起通用竞争战略领域缺失的基本概念和高层次理论框架,对于一直缺乏理论模型支持的通用竞争战略研究的发展具有创新性价值,不仅为理论建模提供了新路径和发展空间,为建立该领域“假设-理论-检验”研究范式走出了第一步;也为实证研究及以往研究成果的综合概括提供了概念框架和新的结构范型. 在数学建模技术的应用方面,本文从波特的经典定义中审慎选取了尽可能少和关键的假设提出了两个重要约束条件,在战略领域首次应用非线性规划模型,通过Kuhn-Tucker条件求出约束优化解,推出新结论,契合数学规范,因而结论具有严谨性和一般性,在数学方法上趋于成熟,为后人在该领域的研究指明了道路.此外,本用数学公式、特别是用函数仿真图形来使通用竞争战略理论数学化、可视化,这是该领域从未见的. 以上研究有广阔的后续发展空间.不仅建模研究可以深入扩展,特别是还可以基本无障碍地延伸到实证研究领域(这不同于许多理论模型难以验证、难以为实证研究提供路径).本研究把过去混淆的战略识别维度和战略实施维度特征明确区分开来,为Palepu假设提供了解析支持,将其认定为识别战略的充分必要条件,为该假设广泛应用于实证研究初步扫除了障碍,可以推动其进一步实证检验和应用,进行多样的建模和实证研究,把新旧学派研究融合起来,获得战略特征的更全面新颖的认识. 研究还需要不断完善.模型需要引入资产函数和成本函数以便使模型更符合实际,进一步开发动态和不完全信息博弈模型,考虑不完全理性和演化,进一步研究“混合战略”,发展和验证通用竞争战略理论,并通过实证研究验证;还可以在战略识别基础上,结合资源基础观、组织学习和知识管理等前沿理论,通过引入更多样的实证数据深入挖掘两种通用竞争战略和各行业竞争战略的多方面的行为特征,更深入和充分地揭示通用战略的本质和丰富的表现形式,更有效地指导公司实践.3.2 反需求函数、 需求函数、 目标函数和Cournot均衡模型

3.3 约束条件及约束优化模型

3.4 约束优化解

4 内生成本领先战略及两种纯战略基本性质定理

4.1 内生成本领先战略定理

4.2 等绩效条件下的优化解

4.3 两种纯战略成本-效用关系定理

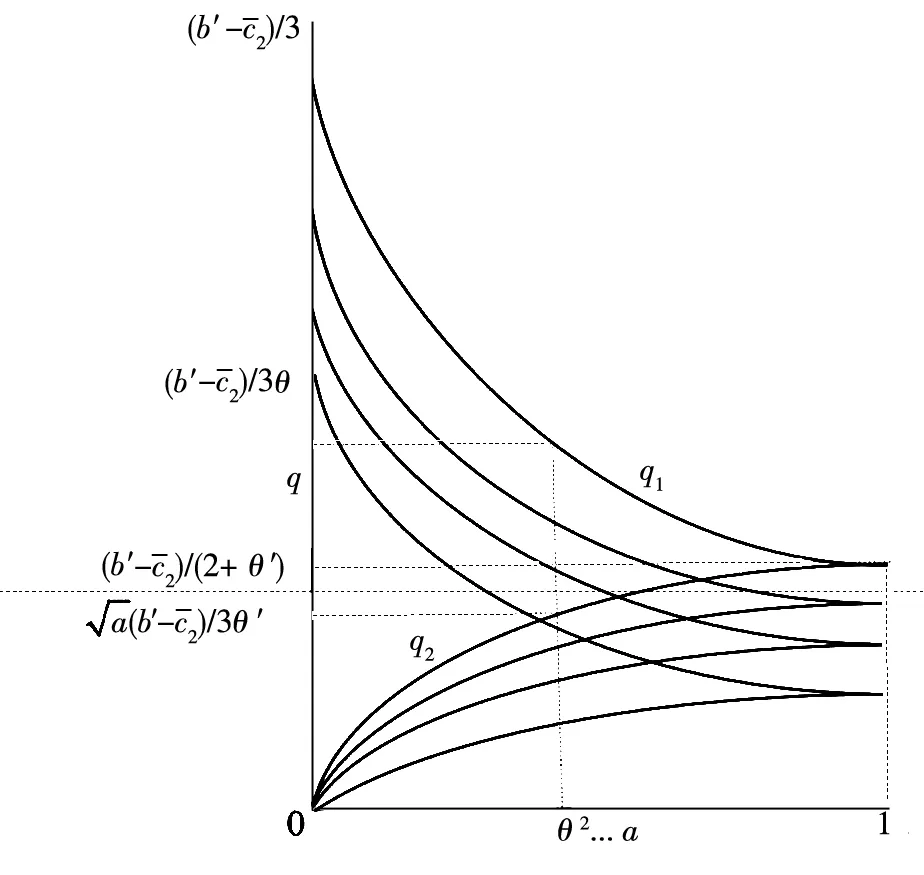

4.4 两种纯战略产量关系定理

4.5 两种纯战略价格关系定理

5 通用战略识别条件与Palepu假设证明

5.1 战略识别条件

5.2 纯战略溢价条件的导出与Porter溢价条件错误的证明

6 结束语