高管变更与商誉减值

2020-07-13张东旭

张东旭 曹 瑾

(1.安徽大学 商学院,安徽 合肥230601;2.华东师范大学 工商管理学院,上海 200241)

一、引言

防范和化解商誉减值风险、提高上市公司资产质量是近年来监管部门会计管理工作的重点。2018年11月16日,证监会发布《会计监管风险提示第8号——商誉减值》,就商誉减值的会计监管风险进行提示。2019年3月25日,财政部召开证券资格会计师事务所年报审计风险警示会,就近期多家上市公司计提商誉减值事项提示审计风险,并就加强审计监管工作做出部署。那么,商誉减值风险是否是由商誉减值会计规则导致的呢?实际上,关于商誉减值会计规则的理论研究由来已久。部分研究指出,由于商誉减值测试以公允价值计量为基础,因此更能够提供决策有用的商誉减值会计信息[1][2]。但也有部分研究指出,商誉减值测试程序中的资产组划分、未来现金流预测、折现率选择等因素赋予了高管较多的会计选择权[3][4],进而加大了高管利用商誉减值会计规则进行盈余管理的可能。总的来说,这些研究为理解商誉减值提供了重要的参考。

然而,已有研究可能在以下两个方面还存在进一步研究的空间。第一,企业会利用会计准则赋予的会计选择权提前计提商誉减值准备吗?若是,在什么情况下会提前计提商誉减值准备呢?从理论上看,会计准则的弹性空间既可能使企业延迟计提商誉减值准备,也可能使企业提前计提商誉减值准备。但目前已有商誉减值文献仅发现,企业主要利用延迟计提商誉减值准备的方式来调节利润[5][6]。从现实来看,高管变更时企业确实会大规模计提商誉减值准备,这是企业提前计提商誉减值准备的体现吗?

第二,若企业在高管变更时会提前计提商誉减值准备,那么这种盈余管理是高管传递私人信息的结果还是机会主义盈余管理的结果呢?Healy和Wahlen(1999)认为,企业高管除了进行机会主义盈余管理外(机会主义盈余管理假说),还可以利用会计选择权调整企业盈余,以传递有关企业的私人信息(高管传递私人信息假说)[7]。Ramanna和Watts(2012)利用美国较为普遍的股票回购事件以及高管减持事件对以上假说进行了区分,发现商誉减值与机会主义盈余管理假说的预期一致[3];但是AbuGhazaleh等(2011)基于英国公司治理的研究却发现,商誉减值支持高管传递私人信息假说[8]。考虑到不同制度环境对会计信息质量的影响[9],中国企业的商誉减值将支持何种假说,需要通过实证研究对其进行检验。

综上所述,本文将利用实证研究的方法对高管变更与商誉减值间的关系进行研究,通过回答如下问题以填补上述两方面文献的研究不足:其一,高管变更对商誉减值的影响是延迟计提的结果还是提前计提的结果?其二,若是提前计提商誉减值准备的结果,那么这种结果反映的是机会主义盈余管理还是高管私人信息传递?

本文的研究可能具有以下贡献:(1)已有研究主要从延迟计提商誉减值准备的视角研究商誉减值问题,而本文是从提前计提商誉减值准备的视角进行研究,从而丰富了商誉减值盈余管理方式的文献;(2)已有研究主要关注的是企业是否会利用商誉减值会计规则进行盈余管理,而本文利用中国资本市场融资融券等监督机制对中国企业商誉减值盈余管理的实质问题进行识别,从而丰富了商誉减值盈余管理实质方面的文献。

二、文献综述与研究假设

对于商誉减值会计规则是否能准确计量商誉资产的内在价值问题,理论界和实务界有不同的回答。会计准则制定机构IASB强调,其在选择减值法作为商誉的后续计量方法时,同时考虑了直线摊销法以及让主体在这两种方法间进行选择的可能,并基于以下理由选择了减值法。首先,基于计量可靠性方面的考虑,IASB排除了允许主体拥有选择权的处理方法。其次,IASB认为直线摊销法中摊销年限的确定较为主观,难以客观反映企业的经济状况变化,将无法提供决策有用的信息,因此也排除了使用直线摊销法。最后,IASB还认为其制定的减值测试方法比FASB采用的两步法更能够获得可靠的会计信息,且成本更低。基于以上分析,商誉采用减值测试的方法进行后续计量,是目前情况下可选的方法中最为可靠、成本最低的方法,所以有理由相信商誉减值测试能够反映企业经济活动的变化,商誉减值将与反映企业经济活动的相关变量显著相关,且具有可靠性。

理论研究则认为,由于会计政策具有一定的经济后果,所以企业管理者必然会对会计政策进行选择,以尽可能地实现个人或公司利益的最大化,从而导致会计信息质量下降。也就是说,企业的管理者可能会因为不同的财务报告动机有选择地选用商誉减值参数,从而报告出不具有可靠性的商誉减值会计信息[10]。且企业会计准则中有关商誉减值测试的规定确实赋予了企业管理者在资产组划分、未来现金流预测、折现率选择等方面较大的会计选择权[3][4],使得企业管理者有可能根据财务报告动机而报告不同的商誉减值测试结果,从而导致商誉减值不具有可靠性。理论研究还发现,在不同的财务报告动机下,高管对资产减值准备的影响存在着方向上的差异,一类是提前计提资产减值准备,为未来储备利润;另一类是延迟计提资产减值准备,留住当期利润[11]。但目前仅有部分文献发现企业会延迟计提商誉减值准备[5][6]。因此,目前尚不清楚现有会计规则下的商誉减值会计信息是否具有可靠性。

针对商誉减值会计信息可靠性问题,本文主要从高管变更视角进行研究。本文认为,高管变更将因为以下原因对商誉减值产生影响。第一,高管变更企业的商誉资产质量以及继任高管的经营战略调整都会导致企业在高管变更年度补提商誉减值准备。根据已有文献,继任高管会注重对已有资产质量的检查,这会导致企业在高管变更年度大量计提资产减值准备[12]。商誉资产作为企业资产的重要组成部分,继任高管会重点关注这部分资产是否存在减值。且在并购商誉普遍高估的情况下,继任高管更有可能通过补提商誉减值准备以坐实资产负债表。同时,继任高管多会改变企业原有的经营战略[13],从而影响到商誉资产内在价值的评估,进而导致企业需要补提商誉减值准备。

第二,高管变更企业还将因为继任高管的机会主义盈余管理动机或传递私人信息需求而提前计提商誉减值准备。从机会主义盈余管理方面的文献看,提前计提资产减值准备有利于高管未来期间业绩考核目标的实现[14][15],符合继任高管个人利益的最大化,因此其会提前计提资产减值准备。该逻辑同样适用于商誉资产。对于继任高管而言,提前计提商誉减值准备有两个层面的好处:其一,提前计提商誉减值准备可以减少其在职期间商誉资产发生减值而影响业绩的可能性;其二,提前计提商誉减值准备还可以降低当期业绩,降低未来业绩的比较基准。因此,继任高管有动机在高管变更年度提前计提更多的商誉减值准备。

从传递私人信息需求的视角看,由于企业高管和外部投资者存在信息不对称,高管有可能也应该通过提前计提商誉减值准备为投资者决策提供更为有用的商誉减值会计信息。由于继任高管全面负责企业的经营管理业务,因此其有机会了解企业的整体经营状况以及资产质量,继任高管掌握了更多有关企业的私人信息[16][17]。同时,企业会计准则有关商誉减值的规定也赋予了高管大量的会计选择权[3][4]。因此,继任高管有可能通过提前计提商誉减值准备的方式来传递有关企业的私人信息。根据以上分析,本文提出如下研究假设:

H1:在其他条件相同的情况下,与非高管变更企业相比,高管变更企业计提了更多的商誉减值准备。

三、研究设计

为验证本文的研究假设,本文借鉴Riedl(2004)以及Hayn和Hughes(2006)的研究模型[12][18],从三个维度构建商誉减值的影响因素模型,具体见模型(1)。第一类是反映企业财务报告动机的变量,第二类是反映企业内外部环境的变量,第三类是反映企业并购特征的变量。

WOTAit=α0+α1MGTit+α2PPSit+α3MSHit+α4DEit+α5SEOit+α6SIZEit+

α7SUSPECT_ALit+α8SUSPECT_ADit+α9GDPi+α10INDROAit+α11BIG4it+

α12FEEit+α13SALEit+α14OCFit+α15SFMRit+α16SFSPit+α17GRit+εit

(1)

在反映企业财务报告动机的变量中,变量MGT的回归系数是本文的研究重点。根据本文的研究假设,若变量MGT的回归系数显著为正,则表明高管变更对商誉减值有显著的正向影响。根据已有研究,变量PPS反映的是高管货币薪酬的影响,其回归系数应该为负;变量MSH反映的是高管新增权益激励的影响,其回归系数应该为负;变量DE和变量SEO分别反映的是债务融资以及权益融资的影响,其回归系数也均应该为负;变量SIZE反映的是企业规模的影响,其回归系数应该为正;变量SUSPECT_AL和变量SUSPECT_AD反映的均是资本市场动机对商誉减值的影响,其回归系数应该为负。

在反映企业外部经营环境的变量中,国民经济发展越好,经济的下行风险也越小,企业因宏观经济环境变化而导致的商誉减值风险也越小,因此本文预期变量GDP与商誉减值负相关。行业的整体报酬率越高,行业层面的系统性风险越小,企业因行业经济环境变化而导致的商誉减值风险也越小,因此本文预期变量INDROA与商誉减值负相关。四大会计师事务所是高质量审计的代表,接受四大审计意味着企业利用商誉减值进行盈余管理的可能性较小,因此本文预期变量BIG4与商誉减值正相关。审计费用越高,意味着存在审计意见购买的可能性越大,因此本文预期变量FEE与商誉减值正相关。在反映企业内部经营状况的变量中,企业的成长性越好,其未来发展前景也越好,企业因相关业务衰落而计提商誉减值准备的可能性也越小,因此本文预期变量SALE与商誉减值负相关;企业现金流越充裕,企业未来现金流发生大幅波动的可能性越小,因此本文预期变量OCF与商誉减值也负相关。

在反映企业并购特征的变量中,中国资本市场上的重大资产重组活动还会涉及企业的业绩承诺,业绩承诺会推高并购溢价,从而导致商誉高估,增加企业未来发生商誉减值的可能性,因此本文预期反映是否进行重大资产重组的变量SFMR与商誉减值正相关。因股份支付导致的过度支付与未来商誉减值显著正相关,所以本文预期反映是否采用股份支付方式的变量SFSP与商誉减值正相关。为避免未来的并购资产摊销对利润的影响,企业很可能将部分无形资产计入商誉资产,但这种短视行为又会加大企业商誉资产未来发生减值的可能性,所以本文预期反映过去的商誉资产规模的变量GR与商誉减值正相关。

为控制异常值对研究结论的影响,本文对所有非虚拟变量在1%分位数和99%分位数上进行缩尾处理。模型(1)中的变量定义如表1所示。

四、样本与数据

(一)样本筛选

本文以2007~2016年我国所有A股上市公司为初选样本,剔除年末商誉账面金额为0或缺失的样本①,剔除当年未计提商誉减值准备的样本,并剔除相关变量数据缺失的样本,最终获得985个公司年度观测值,企业597家。以2007年为起始年度是因为直到2007年新《企业会计准则》实施,商誉资产的后续处理要求才被明确规定。在此之前由于缺乏明确的外购商誉处理办法,在2001~2006年间A股上市公司仅有12家企业计提了商誉减值准备。本文的商誉减值数据来自Wind数据库,行业内企业总数来自《2017中国统计年鉴》,新闻媒体报道数据来自CNRDS数据库,其他数据均来自CSMAR数据库。本文采用Stata15.1进行数据处理。

(二)描述性统计

表2为样本的描述性统计结果。由表2中变量WOTA可知,总样本中的商誉减值占年初资产总额的均值为0.0067,最大值为0.1216,说明商誉减值占总资产的平均比重还较低,但小部分企业的商誉减值问题已较为严重。变量MGT的均值为0.2599,表明有25.99%的样本企业更换了董事长或总经理。变量PPS的均值为0.0188,表明企业的净利润每变动1个单位,高管货币薪酬将变动0.0188个单位;变量MSH的均值为0.0995,表明有9.95%的样本企业在当年有股票期权(限制性股票)可行权(可解锁)。变量DE的均值为1.4286,表明样本企业的负债总额是权益总额的1.4286倍(该比值大致相当于企业的负债总额是资产总额的0.5882倍);变量SEO的均值为0.2152,表明在样本期间有21.52%的样本企业实施了权益融资;变量SIZE的均值(中位数)为22.1476(21.9555)。变量SUSPECT_AL的均值为0.0284,表明有2.84%的样本企业为微利企业;变量SUSPECT_AD的均值为0.0904,表明有9.04%的样本企业为避免业绩下滑企业。其他控制变量的结果与现有文献结论无太大差异,在此不一一赘述。

表2 样本的描述性统计

五、实证结果

(一)主要回归结果分析

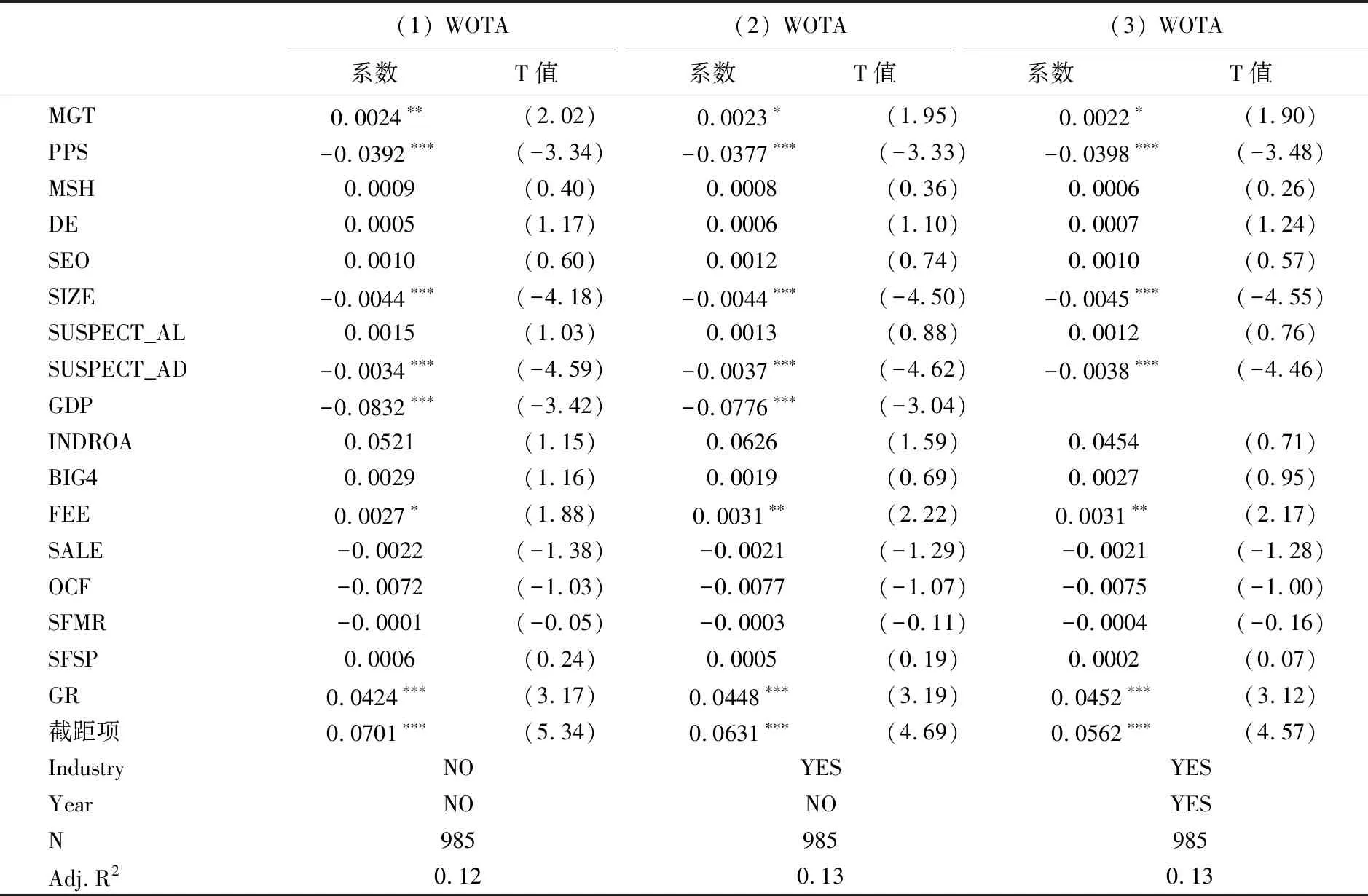

表3为模型(1)的回归结果。由表3可知,主要解释变量MGT的回归系数至少在10%的水平上显著,且符号与预期一致,支持本文的研究假设,即高管变更显著影响商誉减值。就经济意义而言,以表3中回归(1)为例,高管变更企业的商誉减值占比的均值比非高管变更企业高出0.0024。以样本企业总资产的均值为163亿元进行估算,上述差异相当于高管变更企业的商誉减值平均比非高管变更企业高出3912万元(0.0024×163亿元),该结果表明其差异的经济意义显著。控制变量中SIZE的回归结果与预期不一致,这可能与中国特殊的制度背景有关。正如王斌等(2011)所指出的那样,中国企业可能会倾向于做大企业规模,以获取更多的来自政府的支持与资源[19]。其他控制变量的回归结果与预期基本一致,在此不一一赘述。

由于商誉减值的行业分布有一定的差异,所以本文在表3回归(2)中进一步控制了行业哑变量。由于本文构造的变量GDP已经是年度层面的变量,所以本文在表3回归(3)中剔除变量GDP,并同时控制了行业哑变量和年度哑变量。由表3中回归(2)和(3)的调整R2可知,在控制了行业固定效应和同时控制了行业、年度固定效应后,商誉减值准备影响因素模型的调整R2并未发生显著变化,说明该模型受行业效应和年度效应的影响较小,故下文中主要以不控制或仅控制行业固定效应的模型作为基准模型。最重要的是,在控制了行业变量或年度变量后,本文的主要研究结论并未发生变化。

(二)稳健性检验

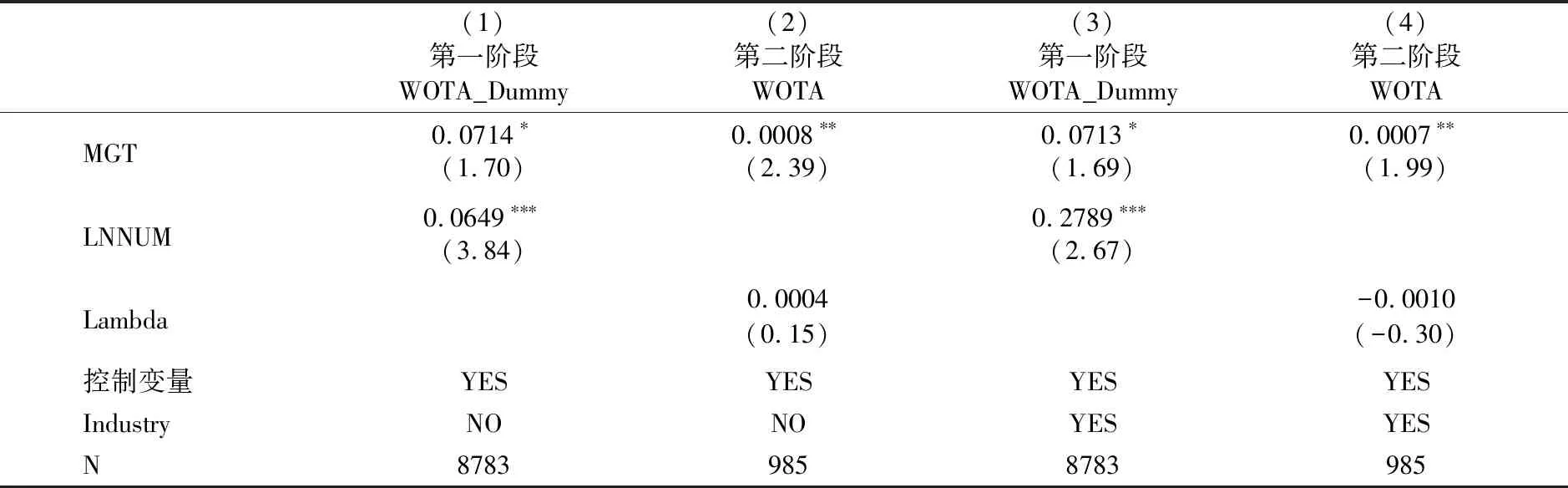

1.样本自选择问题。若企业是基于特定标准做出是否计提商誉减值准备的决策,那么本文仅基于已经计提商誉减值准备的样本对商誉减值问题进行研究就可能会存在样本自选择问题。本文采用Heckman两阶段回归的方法对该问题进行控制。本文选择行业内企业数量的自然对数作为工具变量(LNNUM)。该变量越大,表明行业竞争越激烈,企业计提商誉减值准备的可能性越大,但是企业商誉资产是否发生贬值仅与该资产产生未来现金流的能力相关,与行业层面的企业数量无关,因此该变量具有外生性。Heckman两阶段的回归结果如表4所示。

表3 高管变更和商誉减值

注:***、**、*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著;括号中为经过公司层面聚类调整的t值,下表同。

表4 控制样本自选择的模型(1)结果

由表4中的回归(2)可知,在控制了样本自选择问题后,主要解释变量MGT的回归系数依然显著为正,研究结论未发生变化。表4回归(1)中,变量LNNUM的回归系数为0.0649,且在1%水平上显著,与预期一致,表明该变量确实会影响企业是否计提商誉减值准备的决策。回归(1)中生成的Lambda值在回归(2)中并不显著,表明计提商誉减值准备的决策受到样本自选择问题的影响较小。表4中回归(3)和(4)是控制了行业固定效应的结果,该结果与表4中回归(1)和(2)的结果保持一致,研究结论未发生改变。其中,表4中第一阶段的因变量为WOTA_Dummy,当企业计提商誉减值准备时,该变量取值为1,否则取值为0。最重要的是,表4的回归结果表明,在控制了样本自选择问题后,本文的研究结论并未发生改变。

2.反向因果问题。从理论上看,高管变更可以影响商誉减值,同时商誉减值也可能导致高管变更,因此本文的研究存在潜在的反向因果问题。具体而言,当企业的并购活动未达到预期目标时,企业需根据《企业会计准则》的要求对商誉资产进行减值测试,若减值测试表明商誉资产确实发生了减值损失,那么企业确认商誉减值损失将会导致企业业绩变脸,这会导致对并购活动负主要责任的高管被解雇的可能性增加。也就是说,商誉减值是导致高管变更的直接原因。Ghosh和Wang(2019)发现,业绩亏损与高管变更存在因果关系[20]。另外,对并购活动负主要责任的高管还可能通过盈余“大洗澡”的方式来实现扭亏为盈以避免被解雇,这种激进的会计政策选择进一步增大了高管被解雇的风险[21][22]。综上所述,商誉减值影响高管变更存在理论上的可能性。

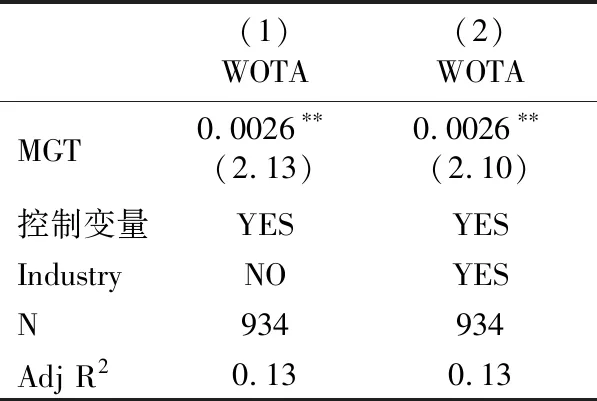

为排除反向因果问题的影响,本文删除了在季报和中报中就计提商誉减值准备的样本,对高管变更与商誉减值之间的关系重新进行检验,检验结果如表5所示。具体而言,企业通常会在期末计提商誉减值准备,而高管变更多发生在年中,因此从事件发生的先后顺序来看,只可能是高管变更导致了商誉减值,而不可能反过来。但由于总样本中包含了部分在季报和中报中就计提商誉减值准备的样本,这部分样本企业计提商誉减值准备的时间可能发生在高管变更之前,从而导致高管变更与商誉减值之间的回归结果可能是反向因果关系所致。因此,若删除了商誉减值事件发生在高管变更之前的样本,还能够获得高管变更和商誉减值间关系的一致结论,那么就可以排除掉两者间反向因果问题的影响。

由表5可知,在删除了在季报和中报中计提商誉减值损失的样本后,变量MGT的回归系数依然显著为正。该结果表明,本文所发现的高管变更与商誉减值之间的正相关关系并非是因为理论上的反向因果问题所致,进而排除该可能性。

表5 高管变更和商誉减值:反向因果的解释

3.替代假设的排除:补提商誉减值准备。从理论上看,企业在高管变更时计提大额商誉减值准备,既可能是补提商誉减值准备导致的,也可能是提前计提商誉减值准备导致的。由补提商誉减值准备的内在逻辑可知,若是被并购资产的价值下降,或者是已经表现为业绩亏损,那么新上任高管就应该按照《企业会计准则》的要求补提商誉减值准备。进一步推理可知,被并购资产的过往业绩越差,继任高管需要计提的商誉减值准备就越多。

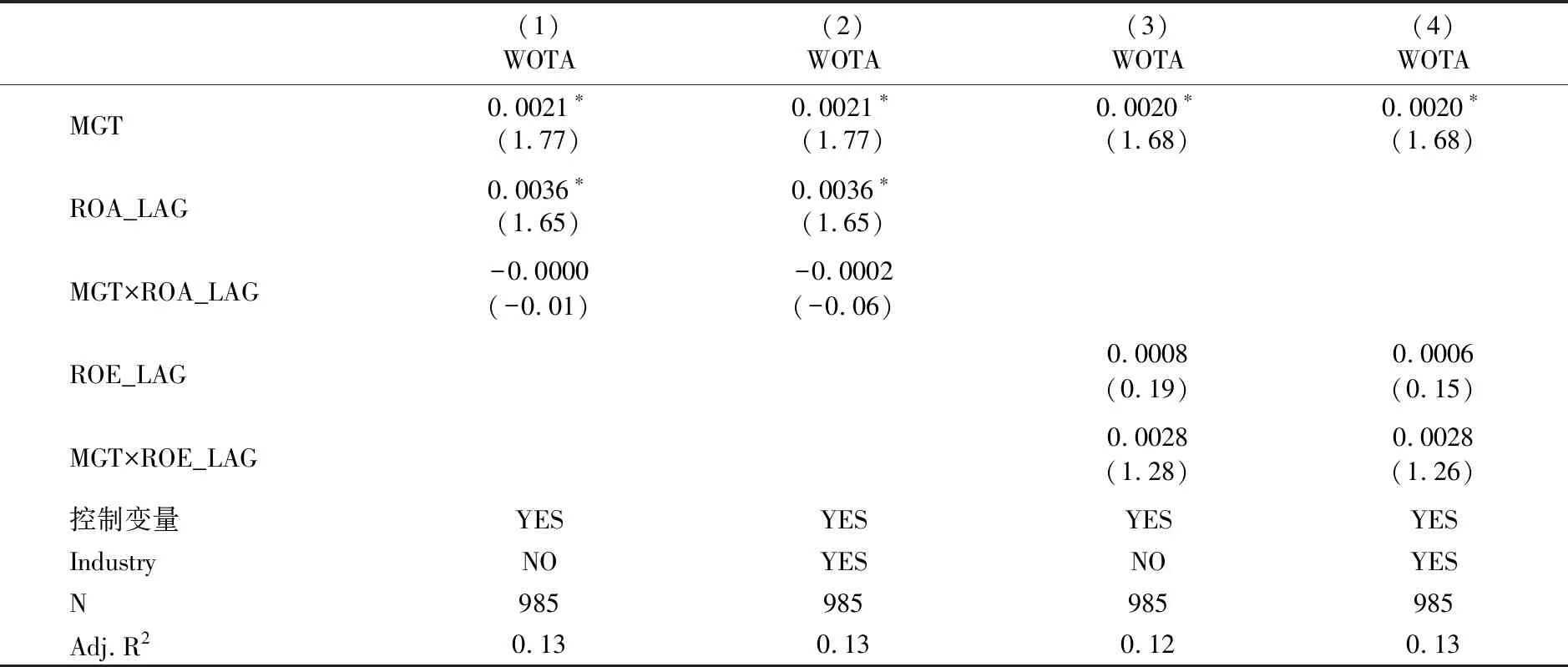

为区分高管变更与商誉减值间的关系是补提商誉减值准备还是提前计提商誉减值准备,本文分别以企业上年度的总资产收益率和净资产收益率作为企业被并购资产过往业绩的近似衡量,并在模型(1)中增加过往业绩变量和高管变更变量的交乘项,回归结果见表6。若企业的过往业绩越差,高管变更时企业计提的商誉减值准备越多,则说明高管变更与商誉减值之间的关系是因为新上任高管按照企业会计准则要求补提了商誉减值准备;反之,则说明补提商誉减值准备的假设不成立。

表6 高管变更和商誉减值:补提商誉减值准备

由表6中的回归(1)~(4)可知,业绩变量和高管变更变量的交乘项系数均不显著,不支持补提商誉减值准备的替代假设。其中,变量ROA_LAG和变量ROE_LAG分别为滞后一期的扣除非经常性损益的加权平均总资产收益和滞后一期的扣除非经常性损益的加权平均净资产收益。同时还发现,在控制了业绩变量后,本文主要变量MGT的回归系数依然显著为正,进一步说明本文研究结论较为稳健。其他变量的回归结果与表3中的回归结果基本保持一致,不一一赘述。

六、进一步研究:传递私人信息还是机会主义盈余管理

在研究假设部分,本文基于高管传递私人信息假说和机会主义盈余管理假说均推导出高管变更与商誉减值之间的关系,那么两者之间究竟是何种假说在起作用呢?本部分将基于中国放松卖空管

制的外生事件以及机构投资者监督和新闻媒体监督对此问题进行识别。

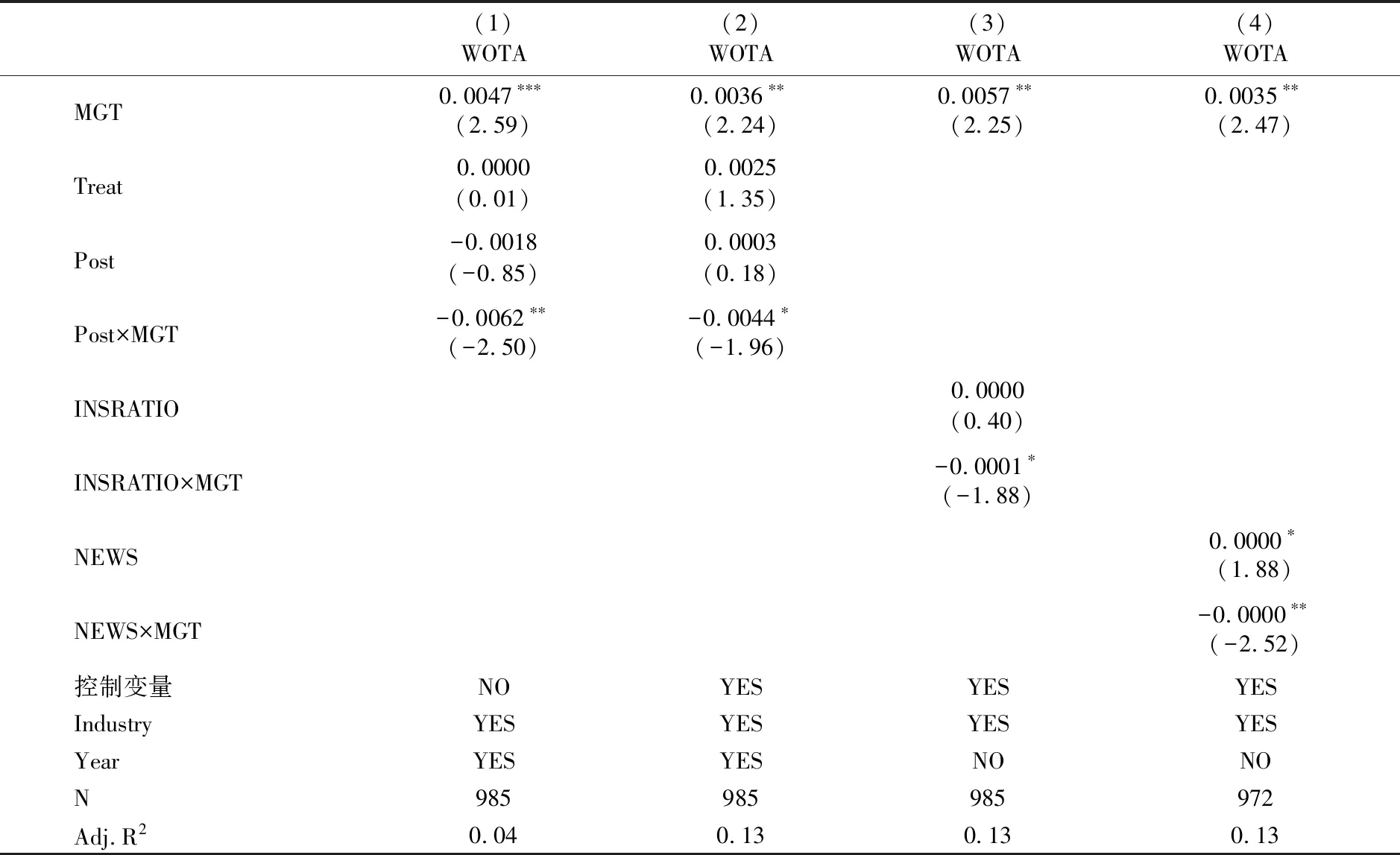

已有研究发现,融资融券制度的实施对抑制企业的盈余管理、提高企业的会计信息质量具有积极作用[23][24]。那么,若高管的商誉减值计提行为是机会主义盈余管理,那么其行为必然受到放松卖空管制的冲击;反之,若高管的商誉减值计提行为是传递私人信息、实现企业价值的行为,那么其行为则不会受到放松卖空管制的影响。从2010年起,中国股票市场的卖空管制被放开,企业融资融券试点逐步开始推广,这天然地把所有上市公司分成了实验组和对照组,可以使用双重差分法对此进行研究。本文参考褚剑和方军雄(2016)的模型[25],构建多时点DID模型,研究结果见表7回归(1)和(2)。

由表7中回归(1)和(2)的结果可知,变量Post和变量MGT的交乘项均显著为负,表明放松卖空管制对商誉减值的负向影响显著。这也印证了上文的预期,高管变更时的商誉减值计提是一种机会主义盈余管理。在表7的回归(1)和(2)中,Treat表示是否为实施组,若企业曾是融资融券标的则取值为1,否则为0;Post表示是否为放松卖空管制年度,企业进入融资融券标的名单的当年及以后年度取值为1,否则为0。

已有研究还发现,机构投资者和新闻媒体作为重要的外部监督力量,可以有效抑制企业的盈余管理[26][27]。那么,若商誉减值是高管的机会主义盈余管理行为,那么该行为将受到机构投资者或新闻媒体监督的约束;反之,若商誉减值是高管的私人信息传递行为,那么该行为不会受到机构投资者或新闻媒体的影响。本文在模型(1)的基础上分别增加了机构投资者变量和高管变更变量的交乘项以及新闻媒体变量和高管变更变量的交乘项,研究结果分别见表7回归(3)和(4)。

表7 高管变更和商誉减值:传递私人信息还是机会主义盈余管理

由表7中回归(3)和(4)的结果可知,机构投资者变量和高管变更变量的交乘项以及新闻媒体变量和高管变更变量的交乘项均显著为负,表明机构投资者和新闻媒体监督对高管变更和商誉减值间的关系有抑制作用。这进一步验证了高管变更时的商誉减值计提行为是一种机会主义盈余管理行为。在表7的回归(3)和(4)中,变量INSRATIO为机构投资者持股比例,变量NEWS为年度新闻媒体报道中提及该企业的次数。

七、研究结论与启示

本文以2007~2016年我国所有计提了商誉减值准备的A股上市公司为研究样本,研究了高管变更与商誉减值之间的关系,研究发现,高管变更与商誉减值显著正相关。为探究两者间的正相关关系是否由企业提前计提商誉减值准备所致,本文采用排除法的思路对该问题进行论证。首先,本文以行业内企业数量的自然对数为外生变量,利用Heckman两阶段方法排除了因样本自选择问题对两者间关系的影响。其次,本文利用商誉减值准备与高管变更在时间上的先后关系,排除了反向因果问题对两者间关系的影响。最后,本文在控制过往业绩变量后,并未发现过往业绩越差时高管变更对企业计提商誉减值准备有更大的影响,这表明高管变更导致的商誉减值并非是补提商誉减值准备导致的结果,进而排除了该替代假设。综上,在排除了各类计量上和逻辑上可能导致高管变更与商誉减值正相关的因素后,本文认为高管变更时企业会提前计提商誉减值准备。进一步,本文利用中国放松卖空管制的准自然实验以及机构投资者监督和新闻媒体监督对高管变更与商誉减值之间关系的影响,对两者间关系的性质进行识别。研究发现,放松卖空管制、机构投资者监督以及新闻媒体监督均显著抑制了高管变更时企业计提的商誉减值准备,与机会主义盈余管理假设的预期一致。该结果表明,高管变更时企业计提商誉减值准备是一种机会主义盈余管理行为。

本文的研究结论具有如下启示:对于资本市场监管者而言,本文的发现意味着商誉减值风险不仅来自企业延迟计提商誉减值准备,还可能来自高管变更时继任高管提前计提商誉减值准备。因此,资本市场监管者应该分别从延迟计提商誉减值准备和提前计提商誉减值准备两方面有针对性地实施监管,进而提高监管活动的针对性和效率。对于准则制定者而言,本文的发现意味着在高管变更时商誉减值会计规则并未实现提供对决策有用的会计信息的目标,宽松的会计自由裁量权反而是导致商誉减值会计信息质量恶化的重要原因。因此,中国的企业会计准则制定机构在修订商誉减值会计规则时,不仅要考虑国际通行做法,还要结合中国资本市场会计信息供给与需求方面的特征,提高中国商誉会计准则的现实适用性。

注释:

①本文删除商誉减值金额为0的样本,主要有以下两点原因:第一,从研究主题看,本文的研究主题是高管变更对商誉减值程度的影响以及该影响的性质,而非研究高管变更对商誉减值倾向的影响。在已有关于商誉减值影响因素的研究中,普遍也将商誉减值问题分为两个小问题,即是否发生商誉减值以及确认的商誉减值金额。第二,从计量上看,不包含商誉减值金额为0的样本可以保证样本间的异质性特征较小(未发生商誉减值样本与发生商誉减值样本在财务特征以及行业特征方面均存在较大的差异),从而能够得出更为准确的研究结果。本文同时补充检验了包含商誉减值金额为0的样本,补充检验结果未改变研究结论。该结果留存备索。