形象“他塑”:TikTok上的我国城市形象分析

2020-07-10钟焯

钟焯

摘要:Tiktok近年来成为不容小觑的社交媒体力量。其海外用户在我国城市旅游或生活时对城市构成要素的视觉化表达传播,会在一定程度上从他者视角塑造该城市的形象。本文以上海市为例,借助CIS城市形象识别系统通过内容分析发现:TikTok上“他塑”了上海游乐休闲度高、基础设施便捷等形象,但未能触及文化层面的内容,由此启示我们城市政府可尝试利用这一本土平台主动作为,寻求合作,积极拓展形象塑造的丰富度。

关键词:Tiktok;城市形象;短视频;他塑

字节跳动旗下的抖音海外版TikTok上线后迅速获得海外用户热捧,业已成为2019年全球下载量第二的手机应用。目前,TikTok形成了海外用户“自产自销”的内容生态模式,不少用户通过短视频记录了自己在异域旅游或生活中的情景并赢得关注,其中不乏出现我国中心城市的场景,这便在一定程度上塑造了该城市的城市形象。

本文以我国国际知名度较高的城市上海为例,借助CIS城市形象识别系统通过内容分析,得出TikTok上呈现的上海城市形象,并由此思考如何借助本土出海的短视频社交平台创新我国城市形象的对外传播方式。

一、城市形象与他塑

城市形象可以理解为人们对城市各方面的综合认知。上世纪90年代张鸿雁将国外企业形象识别理论(CorporationIdentity)导入城市形象研究,逐渐完善成普遍认同的以视觉识别、行为识别、理念识别为核心的城市形象识别系统(CityIdentity System),分别识别城市的建筑、旅游点等视觉可见的表现;城市政府、公民等的行为活动;城市发展理念、价值观等。邓元兵等认为背景声音是抖音短视频中的重要组成部分,在分析抖音中的城市形象时,可在CIS的基础上增加听觉识别系统,主要包括城市歌曲、自然之声等。

媒体对一城市的形象塑造主要分为两方面:本地媒体建构本市的形象,即“自塑”;外地或外国媒体建构外市的形象,即“他塑”。对于形象的他塑,研究集中在分析国外纪录片和新闻对“我”的报道,也有研究关注海外社交媒体的“他塑”,如李欣提出由于自媒体用户对城市的描述都是基于自己最真实的想法或感受,群体传播色彩浓厚,可信度非常高,这将从根本上改变“宣传味太浓”“官方色彩浓厚”等目前城市传播中所遇到的问题。

短视频自身具有制作门槛低、观感体验强、娱乐生活化等优势,音乐元素的加入增强了情绪渲染,TikTok以此打造了一个不同于Facebook、Instagram的音乐短视频社交平台。海外用户在旅游或生活时对我国城市景观、文化活动等元素的选择性拍摄或无意表达,一定程度上会建构国外其他用户对该城市的形象认知,是一种大众化的形象“他塑”。这种认知并非由专业媒体塑造,可以更贴切地形容为由搭载了电子媒体的群体间传播塑造,是用户间相互选择的结果,可信度和牢固程度相对更高。

二、研究样本及设计

本文以#shanghai为Hashtag(类似于微博话题)在TikTok中搜索,显示该Hashtag播放量达到52,800,000次(截至2019.06.15)。按照默认的点赞量降序排序,选取非华人发布的,与上海城市形象直接相关的前50条短视频进行内容分析。

初步浏览后,发现难以找出直接表现城市精神理念的短视频,故研究从视觉识别、行为识别、听觉识别三个层面对短视频内容进行分析,构建出如下编码类目:

表1编码类目

三、短视频内容分析

3.1基本属性分析

样本所有视频均在15秒以内,视频时长较短。通过对传播用户的配文及其他符号、主体人物表情等判断其情感属性发现,正面情感倾向的视频达80%,不存在负面情感指向的视频,可知TikTok中有关上海的热门视频期望传达的是正面信息,正面的情感倾向能够给视频观看者带来心情的愉悦,并且有利于观看者接受傳播用户想要传达的信息,有利于塑造上海正面的城市形象。

在视频中是否出现人物属性方面,有82%的视频内容中出现主体人物,12%的视频未出现人物,6%的视频有人物出现但没有主体人物,这一特点符合TikTok的社交属性,短视频传播用户拍摄该视频更多的是出于分享生活、表达自我的意愿,并非直接想对上海的城市形象进行塑造和传播,在下文城市行为识别分析中还会继续探讨。

3.2视觉识别分析

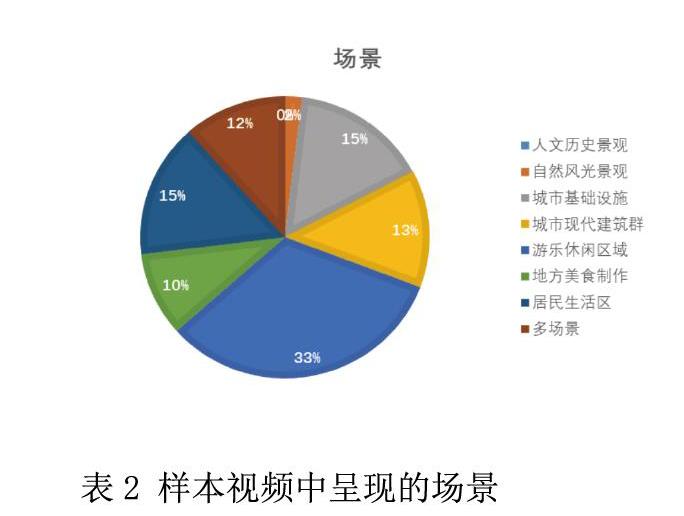

从表2可知,短视频内容呈现的场景以游乐休闲区域为主,其次是有关地铁、道路、广场等城市基础设施和居民生活区场景,再而是城市现代建筑群,没有涉及人文历史景观。同时场景呈现的时间以白天为主(72%),夜景多为建筑物灯光。从具体标志物来看,样本中出现东方明珠、外滩、迪士尼乐园的场景占比分别为20%、14%、12%。可以发现,内容呈现的场景与上海自身塑造的繁华、现代的国际化大都市形象吻合,传递出上海游乐休闲度高、基础设施便捷、建筑物高耸等视觉形象。

笔者认为这一现象除了与上海本身的城市面貌相关外,还与用户的认知程度有关,由于外国民众对上海的认知普遍停留在这些视觉符号上,达成了用户间的互动共识才利于社交传播。值得注意的是,还有一部分视频并没有以上海的城市景观场景作为主体,而是仅仅作为自我表达的背景,但同样会在一定程度上对上海城市形象造成影响。

3.3行为识别分析

行为识别的目的是通过分析城市各主体的行为反映城市生活模式、文化等,但在视频中外国公民的个人行为占比达76%,以跳舞、跑酷等表演行为为主;而本地居民的个人和群体行为总占比仅为20%,表现本地居民的个人行为的视频中主要为厨师制作美食行为,群体行为主要体现在居民在公园、游乐场等地游玩,除勉强体现上海多元美食文化和休闲生活模式外,很难通过这20%的居民主体行为来准确判断城市形象的呈现。

3.4听觉识别分析

样本中92%的视频加入背景音乐,仅有2%的视频使用的是中文歌曲,为一印度用户以《青藏高原》作为视频背景音乐,大部分传播用户倾向于在视频中加入自己熟悉的本国歌曲,背景音乐类型通常是轻松愉快的,但并没有传播与上海城市本身有关的歌曲。

在人声识别上,86%的视频消除了原有视频中的人声,剩余呈现人声的视频中,有71.4%是外国用户拍摄视频时所说出来的人声,因此真正通过上海方言、歌曲体现上海城市文化、给人留下印象的视频少之又少。

四、讨论与启示

综上,Tiktok中大部分有关上海的热门短视频以呈现视觉形象为主,在短时间的正面情绪表达中,建构出上海游乐休闲度高、基础设施便捷、建筑物现代等形象,但无法真正表现上海市民的生活文化,也无法给海外用户听觉上的形象感知。因此,这些自发的大众化“他塑”是片面、浅表的塑造,只是一种建立在用户已知的共识基础上的旅行分享。而国内抖音对城市形象的构建多先由当地“自塑”,正因为当地人对所处城市有长时间的感触和理解,才挖掘出对“外地人”来说陌生有趣的历史风物,打造起诸如重庆、西安等这类网红城市。所以,如何利用Tiktok塑造更丰富立体的城市形象,启示我们城市政府主动作为。

我国城市政府可以在不开通账号、介入TikTok原内容生态的前提下,与一些常年居住在本市的留学生群体合作,鼓励他们分享自己在本市的生活,发布更有文化深度的短视频,形成“外国人主导+政府推动+社交化”的城市形象对外传播模式,替代原有的向海外(社交)媒体中投放宣传片的模式,更好地在短视频社交平台上充分利用音乐短视频优势,拓展城市形象塑造的丰富度和深度,助力城市旅游业等各方面发展。