家庭支持型主管行为对员工工作绩效的统计分析

2020-07-10曹凤超

曹凤超

(北京大学 教育学院,北京 100871)

一、研究取样

本文采用网上发放问卷经常使用的工具“问卷星”,2019 年12 月初开始进行问卷的发放,到2020年1 月底结束,历时2 个月。被试者主要来自于笔者或身边同学实习公司的员工、管理者、己经工作的朋友及亲属等。本研究共发放问卷367 份,回收问卷数目共计349 份,回收率为95.1%。样本的基本信息分布情况如表1 所示。

男女比例为47%和53%;年龄分布以30 岁以下和31~40 岁为主,分别为39.3%和35.5%,41~50岁的为16.6%,剩余的样本为50 岁以上,占比为8.6%;学历变量中本科占比最高为63.6%,其余分别为20.6%、13.2%、2.6%;婚姻状况以已婚的居多,已婚占比为64.2%,未婚为35.8%;职位等级以一般员工居多为68.5%;最后对工作时间进行了衡量,工作时间小于8 小时为36.7%,8~10 小时的占比52.7%,大于10 小时占比10.6%。

二、共同方法偏差检验

由于本文使用在网上发放问卷进行回收数据,并且是员工自评,方法较为单一,有可能导致共同方法偏差使研究结论的不准确,因此本文进行共同方法偏差检验,主成分分析结果表明,共生成5 个因子,一共解释了52.911%的变异,第一个因子解释的方差变异是30.403%,低于建议的50%的判断标准(Harrison,McLacghlin,Coalter,1996)。

表1 样本基本信息分布情况

三、信度效度检验

(一)信度

本文采用Cronbach a 系数对变量的信度进行检验。变量包括:家庭支持型主管行为(FSSB)、工作对家庭增益(W-FE)、家庭对工作增益(F-WE)、职业顾虑(CC)和工作绩效(WP),各变量的Cronbach a 系数如表2 所示。

表2 变量Cronbach a 系数

以上检测结果都满足大于0.7 的要求,即本文变量回收数据有良好的信度。

(二)效度

本问卷变量采用的均为成熟量表,通过KMO与Barlett 球度检验的结果对问卷的效度进行测量。当KMO 在0.9 以上,表明分析结果非常理想,而KMO小于0.6 说明分析结果不理想,在0.6~0.7 之间属于勉强接受的范围。KMO 大于0.7 同时Barlett 球度检验显著则说明变量效度满足分析条件[1]。各变量的KMO值与Barlett 球度检验结果如表3、表4 所示。

表3 变量KMO 值

表4 变量Barlett 球度检测结果

如表3 所示,家庭支持型主管行为变量的KMO值为0.951;工作对家庭增益及家庭对工作增益的KMO 值分别为0.777 和0.728,且近似卡方处于显著水平;职业顾虑与工作绩效的KMO 值是0.795 和0.798,且Barlett 球度检验处于显著水平。综上,以上变量均有较好的效度。

四、相关分析

本文采用相关分析来初步探索变量间的相关程度,使用SPSS21.0 进行Pearson 相关分析[2-3]。研究变量包括6 个控制变量,及家庭支持型主管行为(FSSB)、职业顾虑(CC)、工作绩效(WP)、工作对家庭增益(W-FE)和家庭对工作增益(F-WE),分析结果如表5 所示。

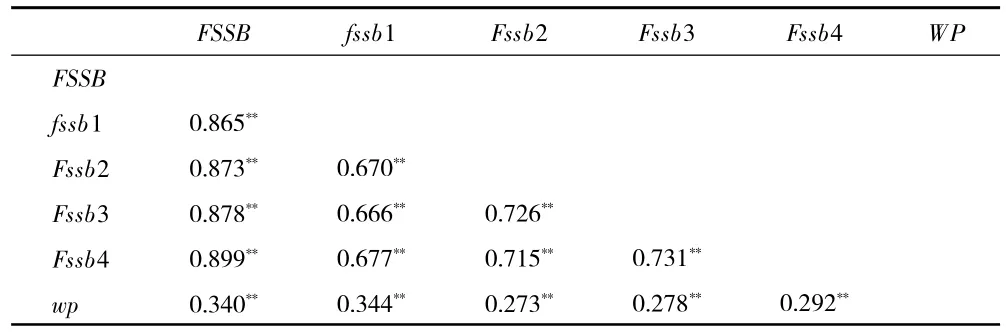

由表5 可以得知,模型变量的相关系数没有超过0.7,可以进行后文的假设检验。同时将自变量四个维度与员工工作绩效进行相关分析,结果如表6所示。结果显示其与四个维度的变量与工作绩效的相关系数都没有超过0.7,可以继续进行回归分析。

表6 自变量各维度与因变量相关系数

五、假设检验

(一)主效应作用检验

将员工的工作绩效(WP)对家庭支持型主管行为(FSSB)进行回归,同时也将自变量四个维度分别与工作绩效进行回归,结果如表7 所示。

表7 家庭支持型主管行为及各维度与工作绩效回归系数检验

如表7 所示,家庭支持型主管行为和工作绩效的回归系数β=0.242(p<0.001),从而假设一得证。其四个维度分别与工作绩效进行回归的回归系数也均显著,回归系数最高的是感情支持维度β=0.221(p<0.001),其次是创新式工作家庭管理维度,系数为β=0.170(p<0.001),角色榜样维度和工具性支持维度的系数分别是0.163 和0.144(p<0.001)。

(二)中介作用检验

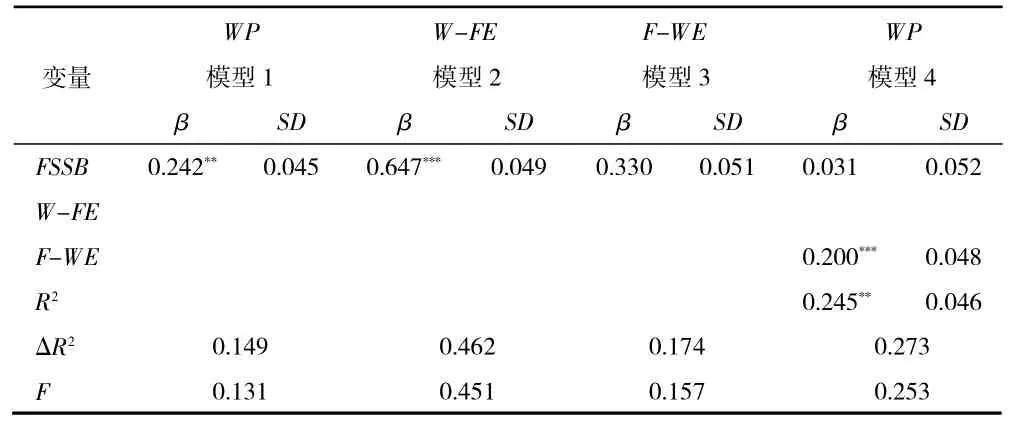

对中介效应进行检验经常使用的方法就是逐步回归,但该方法也存在诸多弊端,由于本文模型包含两个中介变量,“三步检验法”在多个中介变量时就无法再测出具体的中介路径,因而本文结合两种中介分析的方法,在回归分析之后,继续进行Bootstrap 中介检验。本文利用spss21.0,第一步,工作绩效(WP)对家庭支持型主管行为(FSSB)回归分析;第二步,以家庭支持型主管行为(FSSB)为自变量,工作对家庭增益(W-FE)为因变量1 和家庭对工作增益(F-WE)为因变量2 进行回归分析;第三步,将家庭支持型主管行为(FSSB)、工作对家庭增益(W-FE)和家庭对工作增益(F-WE)与工作绩效(WP)进行回归分析,分析结果如表8 所示[4]。

表8 工作对家庭增益与家庭对工作增益中介作用检验

表8 中,模型1 反映的是家庭支持型主管行为(FSSB)对工作绩效(WP)的回归,与上文主效应回归分析结果一致;模型2 反映了家庭支持型主管行为与工作对家庭增益(W-FE)的回归结果,回归系数为β=0.647(p<0.001),处于显著水平;模型3 反映了家庭支持型主管行为与家庭对工作增益(F-WE)的回归结果,回归系数为β=0.330(p<0.001),处于显著水平;模型4 表明,在加入工作对家庭增益(W-FE)和家庭对工作增益(F-WE)后,工作绩效(WP)对家庭支持型主管行为(FSSB)的回归系数为β=0.031,处于不显著水平,而工作绩效(WP)对工作对家庭增益(W-FE)回归系数为β=0.200(p<0.001),家庭对工作增益(F-WE)与工作绩效(WP)回归系数为β=0.245(p<0.001),均处于显著水平。

为了进一步地检验工作对家庭增益和家庭对工作增益在家庭支持型主管行为和员工工作绩效关系中扮演的中介作用,使用Bootstrap 中介检验法检验双向工作家庭增益在其中的作用,结果显示工作对家庭增益的中介效应显著,区间(LLCI=0.0663,ULCI=0.2040)不包含0,中介效应的大小为0.129 8;家庭对工作增益的中介效应也显著,区间(LLCI=0.0466,ULCI=0.1333)不包含0,中介效应为0.081 1,综上所述,本文假设二和假设三得证。

同时本文也将整合双向工作家庭增益(WFE)变量进行其在家庭支持型主管行为与工作绩效关系间中介作用的检验,在加入工作家庭增益(WFE)变量后,工作绩效(WP)对家庭支持型主管行为(FSSB)的回归系数为β=0.023,处于不显著水平,而工作绩效(WP)对工作家庭增益(WFE)回归系数为β=0.447(p<0.001),处于显著水平[5]。由此,可得知家庭支持型主管行为必须通过双向的工作家庭增益影响工作绩效,即双向的工作家庭增益起到完全中介的作用。

(三)调节作用检验

本文利用spss21.0 检验调节作用。首先,做工作对家庭增益(W-FE)对家庭支持型主管行为(FSSB)的回归;其次,做家庭支持型主管行为(FSSB)和职业顾虑(CC)与工作对家庭增益(W-FE)的回归;最后,将家庭支持型主管与职业顾虑交互项(FSSB*CC)引入模型中,检验交互项与工作对家庭增益(W-FE)回归的显著性,分析结果如表9 所示。

表9 职业顾虑调节作用检验

将家庭支持型主管行为与职业顾虑的交互项引入模型之后,β 为-0.137(p<0.01),说明职业顾虑能够在家庭支持型主管行为(FSSB)与工作对家庭增益(W-FE)中扮演调节角色,因而假设四得以证实。

由于本文认为职业顾虑是工作场所传递的信息[6-8],对家庭支持行为与家庭对工作增益(F-WE)的调节作用暂不能肯定,但也进行调节作用的检验,发现交互项的回归系数β=-0.028,但P 值大于0.05,调节作用不显著。同时,本文将整体包含两个方向的工作家庭增益整体作为因变量,得到工作家庭增益(WFE)对家庭支持型主管行为与职业顾虑的交互项回归系数为β=-0.083(p<0.01),处于显著水平,由此也可知,职业顾虑能够作为家庭支持型主管行为与工作家庭增益(WFE)之间的调节变量。针对本文的研究假设四,即职业顾虑能够在家庭支持型主管行为与工作对家庭增益关系中扮演调节角色以及回归结果,绘制如图1 的调节效应图。

图1 调节效应图

如图1 所示,高职业顾虑和低职业顾虑对家庭支持型主管行为和工作绩效的关系产生不同调节作用,且这两个调节作用有显著的差异。当职业顾虑处于较低水平时,家庭支持型主管行为对工作绩效的正向影响幅度大于高水平的职业顾虑情况下的影响幅度。

(四)研究假设验证结果汇总

通过前文的数据分析,本文得到以下的假设检验结果,如表10 所示。

表10 假设检验结果

六、结论

本文通过对家庭支持型主管行为与员工工作绩效之间作用机制的研究,其结果表明:家庭支持型主管行为能够促进员工工作绩效的提升,情感支持维度的正向作用强于家庭支持型主管行为其他三个维度;双向工作家庭增益在家庭支持型主管行为与员工工作绩效之间起完全中介作用,其中工作对家庭增益的中介作用强于家庭对工作增益的中介作用;职业顾虑能够调节家庭支持型主管行为对员工工作对家庭增益的作用效果,其中低水平职业顾虑的调节作用强于高水平的职业顾虑。