济南西北部碳酸盐岩热储特征研究

2020-07-10张军胡彩萍张新文王涛杨时骄彭文泉

张军,胡彩萍,张新文,王涛,杨时骄,彭文泉

(山东省第一地质矿产勘查院,山东 济南 250000)

0 引言

碳酸盐岩热储主要分布在全国主要的沉积盆地(平原),其作为地热资源储层潜力巨大,热储层以古生界碳酸盐岩地层为主[1],具有储集条件好、储层多、厚度大、分布广的特点,是山东省鲁中南地区主要的热储类型[2]。有学者以山西太原地区为例,分析了碳酸盐岩热储形成机制及水-岩相互作用,并总结了不同地下水流动模式特征,提出了相应的水文地质热储概念模型[3]。该次研究工作参考以上研究方法,利用区内已有地热勘查资料,结合区内地温场特征、地热流体动态变化和化学特征等条件,综合分析研究区内碳酸盐岩热储特征。

1 区域地质背景

研究区大地构造单元位于华北板块(Ⅰ级)鲁西隆起区(Ⅱ级)鲁中隆起(Ⅲ级)泰山-济南断隆陷(Ⅳ级)的泰山凸起(Ⅴ级)[4]。区内地层由老到新发育有:古生代寒武纪、奥陶纪、石炭纪、二叠纪地层,新生代新近纪、第四纪地层。

研究区位于济南单斜的北部,受齐河-广饶深大断裂影响,区域发育构造主要为NW向和NE向,属于鲁西系外旋回层伴生构造,以张性断裂为主,切割深部奥陶纪灰岩[5-6],形成丰富的岩溶裂隙,为地热水储集和水源、热源的运移起到了重要控制作用。地热富集构造主要有棉花张庄断裂、西王庄断裂、曹家圈断裂和申家庄断裂。以上4条断裂构造纵横交错,在深部形成断裂破碎带。

区域内岩浆岩为中生代燕山晚期的济南序列,岩体在平面上呈近EW向的椭圆状,东西长约29km,南北最宽16.5km,面积约400km2。多隐伏于第四系和新近系之下,或侵入至古生代寒武系、奥陶系、石炭系和二叠系中,局部以孤山形式出露地表,形成无影山、药山、金牛山、匡山等,为一套基性岩-中性侵入岩组合。受济南岩体的影响,地下水自南部山区向北径流受阻,部分地下水继续向北部的深处运移,在溶解了大量矿物质后,受到地壳深部热源的加热,形成了济南岩体周围的地热温泉[7]。

2 地热地质条件

热储层兼有层状和带状热储特征,热源主要来自正常的地壳深部及上地幔传导热流;燕山晚期岩浆岩侵入活动及地壳运动形成的一系列断层和裂隙,对地壳深部的热源起到了重要的沟通和对流作用;在上覆保温盖层的作用下储集热量,加热地下水形成了地热资源。

2.1 热储特征

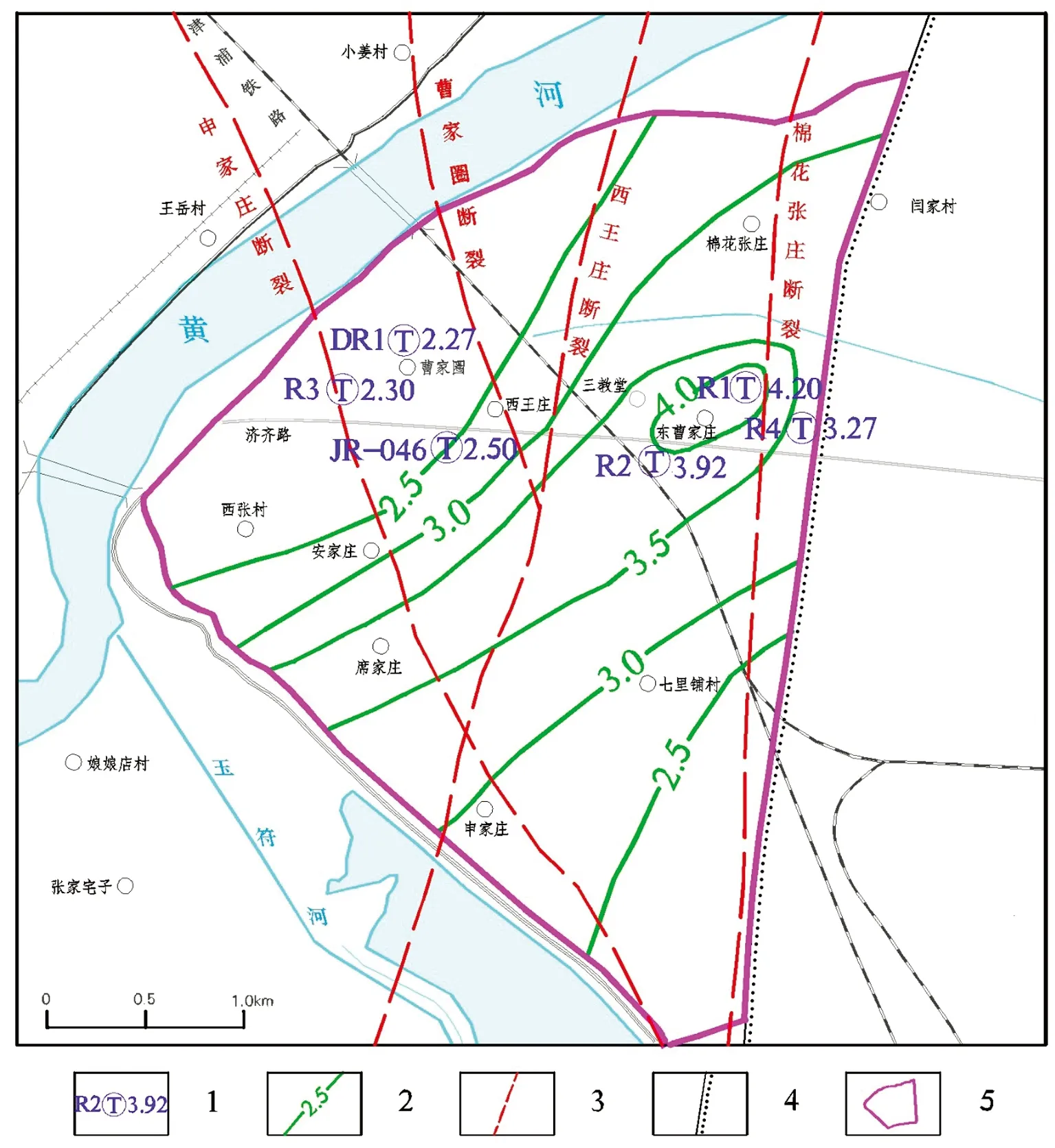

热储层岩性为寒武纪-奥陶纪的灰岩和白云质灰岩,其裂隙、溶孔较发育,渗透率强,岩溶发育带单层厚度一般为1~2m,最厚达数米,形成较好的热储空间。热储层顶板埋深为400~700m,由南向北逐渐加深。上覆有较厚的第四系、新近系、二叠系和石炭系作为保温盖层。研究区内NW向申家庄断裂、曹家圈断裂,NE向西王庄断裂、棉花张庄断裂多期活动,断裂及其影响带内溶孔、裂隙是热水运移、储集的有利部位,形成了受断裂构造影响明显的层状兼带状热储(图1)。

1—碳酸盐岩裂隙热储分布区;2—基岩裂隙热储分布区;3—二叠纪石盒子群;4—二叠纪山西组;5—石炭-二叠纪太原组;6—石炭纪本溪组;7—奥陶纪马家沟群;8—燕山期济南序列;9—研究区范围;10—隐伏断裂;11—地质界线;12—不整合地质界线;13—碳酸盐岩热储顶板埋深等值线;14—地温梯度等值线;地温梯度(℃/100m)图1 研究区地热地质图

2.2 地温场特征

地温场直接反映地球内热能的变化程度,地温的变化是地质构造条件和地质历史的综合反映。影响地壳浅部地温的主要因素一般有基底面的起伏、构造形态、地下水活动和岩浆活动等。区内恒温带埋藏深度为20m,温度为13.5℃。

2.2.1 地温场的垂向(纵向)变化特征

地温梯度在垂向上的变化,主要受深度、地质结构与岩性的控制。地温梯度垂向变化受岩石热传导率控制,热传导率低,地温梯度高;反之则低。区内地温梯度垂向变化特征为:石炭-二叠系和新近系地温梯度值相对较高,一般为1.2~2.9℃/100m和1.3~2.8℃/100m;寒武-奥陶纪灰岩段地温梯度值相对较小,一般低于1.0℃/100m(图2)。

根据DR1地热井测温曲线显示,盖层温度随深度的增加上升,总体上呈线形正相关关系。在垂向上地温值随钻孔深度的增加而递增,曲线上局部存在波折主要与地层岩性变化有关。

2.2.2 盖层地温场的平面变化特征

据测温资料发现,在棉花张庄和东曹家庄一带地温梯度值较大,R1和R2两个测温孔盖层的地温梯度分别为4.20℃/100m和3.92℃/100m[8],大于华北平原区平均地温梯度3.49℃/100m[9],以该异常为中心,由里向外逐渐降低,至JR-046和DR1地热井处盖层地温梯度分别为2.50℃/100m和2.27℃/100m(图3)。R1和R2测温孔地热异常应该是由于靠近深部地热上涌通道引起的。

2.3 地热流体水位动态变化特征

据动态观测数据显示,JR-046地热井水位变化幅度较大,年变幅为2.29m,且水位高低随降水量多少变化明显(图4),2019年8月11日台风“利奇马”带来强降水,8月21日JR-046地热井水位增长了1.61m,水位变化滞后强降水时间较短,推测该地热井热储层岩溶裂隙发育,地热流体补给条件良好。

1—第四系和古近系;2—二叠系;3—石炭系;4—奥陶系图2 DR1地热井测温曲线图

2.4 地热流体化学特征

1—地温梯度测量井井编号·地温梯度;2—地温梯度等值线及数值(℃/100m);3—断裂;4—不整合地质界线;5—研究区范围图3 地温梯度等值线图

由地热井水质分析资料对比显示(表1),位于研究区外东南的10-08-1地热井,其上覆盖层为第四系、新近系和中生代济南岩体,其地热流体中偏硅酸和锶含量明显高于研究区内两个地热井。岩体发育的辉长岩和苏辉长岩中含有的大量游离二氧化硅和锶,通过溶滤和水岩相互作用[11],向地热流体中扩散,导致靠近岩体的地热流体中偏硅酸和锶含量高于远离岩体地热流体中含量。

表1 研究区地热井水质分析统计

注:由国土资源部济南矿产资源监督检测中心检测

图4 JR-046地热井水位动态变化曲线图(降水资料来源自济南市气象局)

2.5 地热水来源分析

2.5.1 离子分析

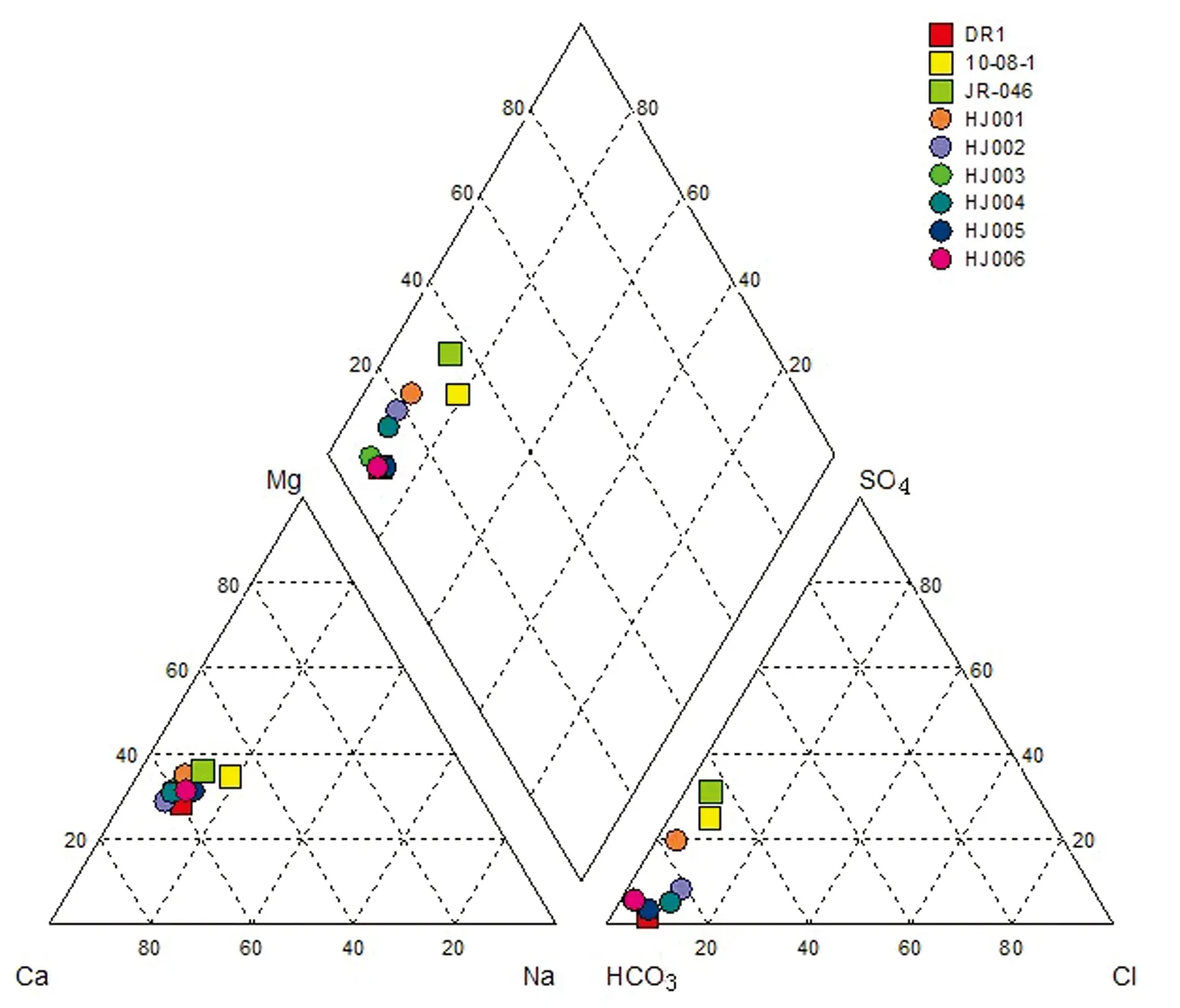

利用6个浅井常温地下水样和3个地热井水样的水质分析数据绘制的piper三线图显示(图5),浅井常温地下水和DR1井地热水中阴离子均以重碳酸根为主,阳离子均以镁和钙为主,且离子浓度接近,结合JR-046地热井水头变化滞后,降水时间较短,推测地热水与浅井地下水为同源,均为大气降水。

图5 研究区水质piper三线图

10-08-1井地热流体与浅井常温地下水中主要的阴阳离子含量存在一定差别,分析认为该地热井位于济南岩体分布区,地热水在循环过程中与岩体相互作用,使地热流体中离子含量发生了微弱变化[3]。

2.5.2 钠氯系数与同位素分析

研究区地热流体中钠氯系数(变质系数)rNa/rCl=1.02~2.27,明显高于标准海水的平均值0.85,发映出地热水具有大陆溶滤水的特征,地热水的最终来源为大气降水。DR1地热水同位素δD为-66.88×10-3,δO18为-9.04×10-3,DR1地热井水样的δD和δO18值在克雷格标准降水直线附近(图6)[14],说明该区地热水的主要补给来源为大气降水,通过径流循环在地温作用下加热形成[15]。

图6 DR1地热流体中δD、δO18值与标准雨水线对比图

3 热储概念模型

研究区内地热流体为碳酸盐岩岩溶裂隙水,根据区域水文地质条件,补给水源为南部山区裸露或浅埋的灰岩接受的大气降水,汇集成地表径流,经过垂直入渗沿岩层倾向深远循环,在各含水层中地下水自南向北径流[16],研究区位于地下水的径流-排泄区,径流途径较短,流速快,交替迅速,区内断裂构造较发育,既沟通了深部热源,同时也沟通了浅部水源。地下水在径流入渗过程中不断下行,被上升的热流加热,经过断裂构造带附近时上行,地热水与浅部冷水混合。无论是大地热流加热还是水-岩相互作用都不充分,导致水温较低,矿化度也偏低,形成了区内低温淡水型地热资源(图7)[3]。

1—第四系;2—新近系;3—二叠系—石炭系;4—奥陶系;5—寒武系;6—断裂;7—地热井位置及编号图7 热储概念模型图

研究区热储层为奥陶纪和寒武纪灰岩,灰岩段岩溶裂隙较发育,是理想的热储层;第四纪粉砂质黏土、新近纪砂岩、二叠纪和石炭纪砂岩、泥岩、页岩等地层厚度自南向北逐渐加深,连续性好,保温作用良好,是较好的热储盖层;NE向和NW向断裂构造相互切割,沟通了深部热源,形成的破碎带岩溶较发育,为地下水深循环、对流和富集形成了运移通道和储集空间[17]。

4 地热资源潜力评价

根据地热地质条件,圈定碳酸盐岩岩溶裂隙热储分布面积约9.8km2,地热井出水口温度为31~34.5℃,热储含水层厚度65~122.9m,孔隙度为4.00~25.50%,平均11.74%。地层渗透率(0.1~2311.80)×10-3·m2,平均257.60×10-3·m2,弹性释水系数为5.16×10-6,合理降深30m时,单井允许开采量为2540m3/d。采用热储法[18]计算研究区碳酸盐岩岩溶裂隙热储地热资源量为4.53×1016J,折合标准煤1.55×106t。

5 结论

(1)研究区碳酸盐岩岩溶裂隙热储层以古生代寒武纪和奥陶纪灰岩为主,其顶板埋深400~700m,热储层裂隙、溶孔发育,渗透率强;热储盖层为第四系、新近系、二叠系和石炭系,由南向北逐渐增厚,盖层地温梯度为2.20~4.20℃/100m;区内北西向和北东向断裂构造发育,是地下水源和热源运移的良好通道。

(3)根据区内地热流体水位动态变化特征及地热流体水化学特征与第四系浅水井水化学特征相近,推断区内的断裂构造较发育,既沟通了深部热源的,也沟通了浅部水源,地热水在上涌过程中与浅部冷水混合,大地热流加热和水-岩相互作用不充分,导致区内地热水水温较低,矿化度偏低,形成了区内低温淡水型地热资源。

(4)在曹家圈村施工的DR1地热井出水口水温为31℃,水位降深30m时,单井涌水量为2638m3/d,产能为2236.90kW。开采一年可利用的热能1.18×108MJ,与之相当的节煤量3753.29t/a。单井开采权益保护半径为800m。地热流体矿化度为448.5mg/L,锶含量为0.61mg/L,为含锶型天然矿泉水。研究区地热资源量为4.53×1016J,折合标准煤1.55×106t,单井允许开采量为2540m3/d,地热产能9600kW,开采一年可利用热能5.05×108MJ,折合节煤量21871t/a。

(5)根据研究区地热井抽水试验资料,求得在合理降深30m时,单井开采权益影响半径为800m,区内可布井数为4个,区内地热资源可开采量为10160m3/d。研究区地热水是罕见的淡水型地热资源,可以作为温泉理疗、渔业养殖、温室种植和农业灌溉等用途,同时也可以作为生活直饮水和矿泉水进行综合开采,开发利用前景良好。