基于CNKI近20年《黄帝内经》英译研究述评

2020-07-06陈有坤

陈有坤,石 诗

(湖北工业大学外国语学院,湖北 武汉 430068)

作为我国古代中医学的奠基之作,《黄帝内经》具有极高的医学、史学和文学价值。自1925年以来《黄帝内经》的英译本已经多达15个,国内关于《黄帝内经》的英译研究也层出不穷。首先就是关于《黄帝内经》中特定字词句篇及修辞的翻译研究,傅灵婴和施蕴中[1]较早注意到了虚指数词的英译问题并指出在翻译虚指数词时常用对等翻译、变动数词、改译和解释性翻译这3种方法。此外李照国[2]研究了比喻、借喻、比拟、对偶、联珠的翻译。当有不同的译本出现之后,开始出现了几个译本的对比研究,蒋继彪和张斌[3]以功能翻译理论为指导,对比研究了李照国和Ilza Veith两个译本的翻译策略、译文的语法和词汇的衔接连贯性,以及译文的忠诚性3个方面。此外,《黄帝内经》英译研究发展到一定阶段开始出现综述类研究,如雷燕和施蕴中[4]指出现有英译研究大多是思辨性总结,缺乏实证性研究并提出了语料库的研究方法,为后来的英译研究指明了方向。此外也有不少学者通过知网的计量分析来对《黄帝内经》的英译研究进行综述,笔者发现此类研究很少聚焦到某一个点上,涉及到《黄帝内经》英译的具体某一个研究视角很少。笔者尝试对知网近年来发表的相关文献进行梳理,发现《黄帝内经》的英译研究中关于修辞英译的研究占很大的比重,笔者聚焦于《黄帝内经》修辞英译研究进行分析总结,结合梳理近年来《黄帝内经》英译研究历程,对《黄帝内经》英译研究提出自己的看法。

1 研究设计

1.1 数据来源及研究步骤

首先,以“黄帝内经”和“英译”为搜索关键词,即主题为“黄帝内经”、“英译” 或者题名为“黄帝内经”、“ 英译”在中国知网收录的文献中检索2000年至2019年的所有文献,在检索出的论文中剔除与该研究不相关的论文,获得有效文献251篇。通过知网的计量可视化分析得到相关文献的年度发表趋势图。通过数据库中相关文献的主题分布图,直观反映近年来《黄帝内经》英译研究的相关文献的研究主题为:翻译策略、翻译方法、文化负载词、修辞格、对比研究、中医术语。通过对翻译策略和翻译方法主题下的文献检索,发现对策略和方法进行研究的主题不少和修辞英译研究有关,对这些主题进行分析发现:修辞英译在所有研究范围内占有很大的比重。为了了解修辞英译的相关分布,对得到的相关文献进行了梳理统计,由此进一步对相关文献进行分析总结。此外,借助知网的计量分析,列出了主要研究单位、作者及高被引文献。

2 结果与分析

2.1 总体研究趋势

通过对2000年到2019年的所选文献的统计分析制成折线图(图1),可以看出:关于《黄帝内经》的英译研究从2000年到2019年一至处于上升趋势,2000年到2008年发展比较缓慢,每年的发文量仅为个位数,发文量最多的学者是兰凤利。在2004年到2005年发文量达到5篇,并且这两年没有其他学者发表相关文献。发文量最多的时候是2008年达到4篇,其中有3篇发文作者都有施蕴中,其探讨了虚指数词和文化负载词等相关英译问题。2008年之后发文量出现明显的增加,除了2010年发文量为个位数之外,其他时间发文量都达到了十位数以上,2009年发文量为10篇,其中有6篇为硕士论文。2010年之后发文量大幅增加,2015年左右达到最高峰为37篇,13篇为硕博士论文,其余为期刊论文,被引用最多的是吴纯瑜和王银泉[5]发表的关于文化负载词的英译研究,其尝试从生态翻译学来探讨语言、文化和交际三个维度的英译问题。

图1 2000-2019年知网《黄帝内经》英译研究相关文献发表总体趋势

2.2 主题分类统计

通过知网的计量可视化分析,可以直观地看到近年来《黄帝内经》英译研究的主题为:翻译策略、翻译方法、文化负载词、修辞格、对比研究、中医术语等。具体来说其英译研究分为几个阶段,第一阶段为2000年到2007年,主要探讨书名或篇名的英译,以刘伟和兰凤利两位学者为主,刘伟[6]分别指出《汉英中医辞典》和《汉英医学大辞典》书名英译问题,从历史学的角度认为黄帝直接翻译为“Huang Di”为宜。兰凤利[7-8]从文本内容出发,对以往书名的翻译和段逸山教授的批评分析中认为《黄帝内经素问》应翻译为“General Questions and Answers from Huang Di’s Inner Classic”。总体来说第一阶段大多是对以往英译作品的评析,其中以书名或篇名为主。第二阶段从2008年到2014年,以特殊词项和修辞英译研究为主,其中包括文化负载词、虚指数次、对偶词等。第三阶段,即2015年到2018年是《黄帝内经》英译研究的上升阶段,无论是发文的数量还是用于英译研究的理论都越来越多。2015年之后每年的发文量基本维持在30篇以上,并且涉及许多其它的理论或方法的运用,如:生态翻译学、接受理论、关联顺应论、认知理论、语料库、翻译美学等。

2.3 修辞英译研究分布

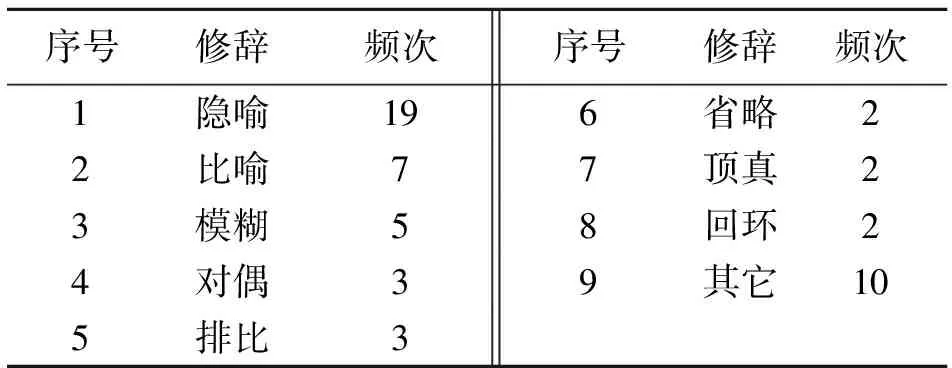

从得到的所有文献进行统计分析,发现有53篇文献是修辞英译研究,其中34篇为期刊文献,19篇为硕博士论文。对相关文献进行梳理统计制作成表1,从中可以看出近年来对内经中修辞研究最多的是隐喻,其次是比喻、模糊、对偶等。

表1 2000年到2019年修辞英译研究分布

《黄帝内经》中经常运用修辞来阐述医理。修辞的翻译是否得当是整个翻译工作中最为关键的一环,例如古人在进行理论探讨时,常用比喻的修辞手法来使所要探讨的理论或者问题更加通俗易懂。因此在翻译《黄帝内经》的过程中,对隐喻的翻译至关重要。对于隐喻的英译研究,大多数学者从概念整合和认知两个角度探讨。刘瓅莹,陈嘉彧[9]等人总结出三种翻译策略:类比推理,本体补偿;精确描述,喻体直译;重视文化,喻底意译。这三种翻译策略对《黄帝内经》隐喻的英译具有实践指导作用,分别指出了在不同的语境下隐喻的具体翻译方法。王娜,薛俊梅[10]等人从概念隐喻的视角探讨了《黄帝内经》中隐喻英译策略选择问题。Schaffner 提出3种英译策略:替代、释意、省略,在《黄帝内经》中替代的翻译策略比较常见,其次释意用来补充中西文化不同带来的鸿沟。在三种翻译策略中,省略使用的频率最低。

李莫南,张斌章[11]认为中医典籍翻译严格上来说应该是科技翻译,因此翻译《黄帝内经》必须要严谨,准确传达出原文中的信息。孙凤兰[12]分别对《黄帝内经》中结构性隐喻、方位性隐喻以及本体性隐喻的翻译做出了不同的理解,认为隐喻的翻译要根据不同情况调整翻译策略,直译和意译要进行适当的选择,同时注意平衡。对于隐喻的翻译,不同的学者提出了不同的看法,尽管翻译策略各有不同,但是在应对各种各样的隐喻时,充分考虑译语和原语的文化差异以及在他们两者之间做好平衡不失为一个正确的做法。

比喻修辞英译的研究中硕博士论文占了五分之三,且分别从符号学、关联理论和框架理论三个视角来探讨。张斌和杜福荣[13]在符号学理论视域下,研究探讨了《黄帝内经》中比喻辞格的翻译策略。陈冲和张淼[14]选取《黄帝内经》的比喻辞格,在介绍框架理论基本概念和内容的基础上, 阐述其对《黄帝内经》英译的指导作用,认为译者在翻译过程中需要做出调整并且要确保准确揭示原文的内在含义,并且最大限度地保留原文的特点。此外其它学者对比喻修辞的英译研究主要从认知的角度出发,如张焱[15]等人从概念整合理论的“四空间”认知隐喻模型分析其背后的认知隐喻机理。

傅灵婴[16]认为《黄帝内经·素问》的语义模糊数词的英译有三种策略,分别为保留原数词、省略原数词和改动原数词。谭重一和姚欣[17]以李照国版《黄帝内经》英译本中模糊语为研究对象,认为在翻译适应选择论视阈下,译者应该发挥主观能动性有选择地适应与之相对应的翻译生态环境,并选用合适的翻译策略使得原语到目标语在语言、文化、交际三个方面得到很好的适应生存。此外刘献鹏和姚欣[18]从语用学视角出发为模糊语英译研究提供了另一种角度。模糊语作为《黄帝内经》中经常出现的修辞,其英译策略会根据模糊语出现的语境和其在该语境中承担的作用有不同的改变,不可能简单的以一种翻译方法或策略全部概之。

2.4 主要研究单位、作者及高被引文献

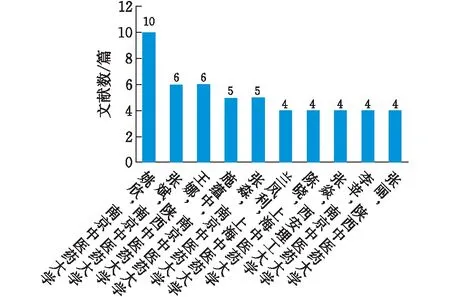

运用知网的计量可视化分析技术, 对所选文献的研究单位和作者进行计量分析, 结果如图1所示,发表较多的研究单位为南京中医药大学外国语学院、上海中医药大学外语教学中心、陕西中医药大学外语学院;发表文献较多的作者分别是姚欣、施蕴中、张斌和王娜。

对知网主题词为“黄帝内经”、“英译”的文献搜索,时间设置为2000年到2019年,按被引次数进行排列得到表2,可以看到兰凤利[19-20]在《中国中西医结合杂志》发表的两篇文章被引次数最高。其采用的描写性翻译批评方法不仅弥补了规定性翻译批评方法的局限,也为今后中医典籍翻译批评系统注入新的元素。其次作为《黄帝内经》的译者之一,李照国[21]提出了自己的看法,即既要在翻译过程中要遵循一定的原则,同时要兼顾其它方面,如对于中医的基本理解以及中医所蕴含的文化问题。二人为后来的《黄帝内经》英译研究奠定了一定的基础,兰凤利从宏观的视角探讨了《黄帝内经》英译事业的描写性研究,李照国则是从微观视角对《黄帝内经》英译过程中的具体问题进行深入研究,其所提出的英译原则或方法是长期实践过程中总结出的,如在翻译特有的概念和用语时采用英译加注的方法,这对《黄帝内经》英译研究或者今后的中医典籍英译都有一定的借鉴作用。

图2 知网《黄帝内经》英译研究相关论文作者及单位分布

表2 2000-2019年知网《黄帝内经》英译研究高被引文献

3 总结

纵观《黄帝内经》的英译史,可以追溯至20世纪20年代,自1925年Dawson节译的《黄帝内经·素问》以来,已经产生十几个英译版本。国内关于《黄帝内经》的英译研究虽起步较晚,但近年来正处于迅速发展阶段,研究发现2000至2019年黄帝内经英译研究分为三个阶段,第一阶段为2000年到2007年,主要探讨书名或篇名的英译,第二阶段从2008年到2014年,以特殊词项和修辞英译研究为主,其中修辞英译研究中被讨论最多的是隐喻修辞英译,且大多从概念整合和认知两个角度来讨论分析。其次为比喻、模糊语等。第三阶段为上升阶段,其英译研究数量大幅增加且有新视角如生态翻译学、翻译美学、认知学等。

目前现状是,对于《黄帝内经》的研究还没有形成系统。虽然关于《黄帝内经》的英译研究越来越多,但学科领队乏人,从近年发表的文献可以看出,《黄帝内经》作为中医经典之作,其英译研究还缺乏系统全面的深入探讨。