论“字词本位”的中华语文教学观

2020-07-06周金声徐媛媛

周金声,徐媛媛

(1 湖北工业大学外国语学院,湖北 武汉 430068;2 乌鲁木齐职业大学传媒学院,新疆 乌鲁木齐 830002)

“本位”这一概念自20世纪初以来一直是汉语研究领域的一个重要话题。《新华字典》对“本位”的解释为:“本来的位置,比喻原始的地位,事物的根本或者源头。”商务印书馆《现代汉语词典》(第5版)解释“本位”是:“某种理论观点或做法的出发点。”综合之可以将“本位”理解为“事物生成的基本要素,或谓基本单位,由此而形成的对该事物认知的出发点”。中国学界将“本位”概念引入语言研究中,由于对汉语基本单位的不同认识就形成了“词本位”“字本位”“句本位”“语素本位”“词组本位”的学派,众说纷纭,莫衷一是。[1]51-56

对汉语言基本结构单位的确认,不仅决定着语言研究的审视立足点,也直接影响着汉语教学的出发点甚至效果。所以,有必要重新梳理一下两种主要理念的关系。只有正确地把握了语言结构的本位,才能根植于汉语本质特点,找到一条符合汉语本质教与学的根本规律。

1 “词本位”“字本位”汉语理论的启示和互补

近30年的汉语学界,概括起来说大体可以归纳为“词本位”与“字本位”两大学派。从18世纪末马建忠《马氏文通》将拉丁文法引入汉文语法研究开始与西方语言学接轨,认为词(word)是最小的可以自由运用的单位[2],之后逐步形成了现代汉语以词汇语法为中心的研究系统,主导着中国语言研究和汉语教学。由此“汉语研究进入了世界语言研究的轨道,涌现出了一大批世界级的语言研究大师,出现了一批历史性的成果,语言研究的理论和方法受到前所未有的关注”[1]4-12,为中国语言学建设积累了丰富的经验,功勋卓著。但是也存在一些失误,首先是以“普适语法观”取代或制约了汉语个性化本体研究,几乎全盘接受西方语言学理论来套用到汉语实践,崇拜甚至迷信“科学主义”理论体系,忽视了中华语文的独特性,所以始终没有建立起符合中国语文生态实际的中国特色语言学理论。其次,从汉语理论研究到教学实践基本上是持“语法中心观”,绝大多数语言学著作都是研究语法和词汇的,汉字研究长期游离于语法词汇研究的主流学界外围,无论是汉语国际教育还是汉语母语教育,都过多地依赖拼音和强调语法,以至于语言教学普遍重语轻文和重音轻字,几十年来对外培养了大批文盲汉语人才,国内公民语文素质普遍下降。一批有志有为的语言学家在为一百年来取得的成就骄傲的同时,为“还没有自己的本体语言学,还没有自己的语言理论”,“也为汉语研究中存在的问题深感焦虑和不安”[1]46。

20世纪90年代以徐通锵先生为代表,在王力、吕叔湘、赵元任等权威专家对“字”“词”探讨的基础上,通过汉语史和比较西方语言学的研究,从汉语本体个性出发,认为“汉语的基本结构单位是字”[3],正式提出了“以字为汉语基本结构单位的一种新的研究思路”[4]1,举起“字本位”汉语理论旗帜[5],“其最大特点在于转换了研究者的眼光或者说看问题的角度,变从印欧语出发为从汉语出发”。[1]69这是对语言根本性质的重新思考,对语言学研究方法论的深入探讨的结果,对传承中国传统小学、音韵学而创新现代中国语文学有开拓性的深远意义。

首先,“字本位”的认识论启示我们跳出印欧语言学的视角重新审视汉语的本体特性,进而认识到语言与文字的不同表达系统的属性。从中华语文发展史来看,语言与文字是两个相辅相成的独立的体系:汉语言是用音节声调表达意义的音频系统;汉字是用笔画构形表达意义的线条符号系统。[6]两者就像火车两条铁轨,相互并行而相辅相成,具有同等重要和共同承载表达信息的功能。而不是像索绪尔概括印欧语特点总结出来的那样:“文字是记录语言的书写符号”,文字“唯一存在的理由是在于表现语言”,中华语文学必须突破印欧语言学主张的只研究“口说的词”之桎梏,重新回归承传和创新中国传统语文学(文字、音韵、训诂)的正途。[7]

其次,“字本位”的认识论启示我们重新认识文字记录和传播信息的价值,文字绝不只是以书面形式固定口语,“它们呈现为对思想意义的直接描述,它们在不同的语言中读法不一,这些文字展示了书写的一种普遍特征”。(Ricoeur1976)“表音文字和表意文字正体现了两条不同的途径。一条走的是曲线,是从概念经过语音的中介再到文字,……另一条走的是直线,从概念直接到文字,或者说,是用文字直接表示概念,语音只是在这个过程中的附加物。”表明书面文字表达是与口耳听说语言认知世界和表达认知的另一种方式,诚如德里达所说:“言语是通过发出的声音提供思想的符号,书写是通过写作纸上的永久的文字提供思想符号。后者不必与语言相联系,这从汉字中可以看得很清楚。”[1]87-90

第三,“字本位”的认识论让我们对中华文化基因之汉字更加充满了敬畏和自信。汉字是典型的自源字,而且是世界上唯一最古老而至今生生不息依然焕发着活力的文字。古代汉语传承下来的小学文字学是唯一有原生态自源字依据的研究系统,不但是中华语文学的重要组成部分,也是世界语言研究中的一种特有形态,是中华民族独立于世界语言之林的骄傲。

然而,由于近代以来我国语言学界长期重语轻文,导致汉字研究式微,“就连我国手机汉字输入技术市场也一直被外国公司所垄断,这不仅导致每年要向外国支付数以亿计的专利使用费,而且‘在一定程度上阻碍着国内手机产业核心技术竞争力的提高。特别是国外公司的汉字输入技术在某些方面扭曲了汉字的内在规律,影响着汉字同信息技术发展的良好结合。’创造汉字的国度,如今使用汉字技术反而受制于人,这种尴尬教训深痛。”[8]

2 对中华语文的文、字与词的新认识

汉文字适应并参与了汉语的演变,通过不断调整字音和字形以适应意义的扩展,成为了贯通古今南北、保持中华语文统一的重要因素。《说文解字·叙》中谈到:“仓颉之初作书,盖依类象形,故谓之文。后形声相益,即谓之字。文者物象之本,字者言孳乳而浸多也。”许慎认为最初仓颉作书都是用图形来代表想要表达的意思,所以最初的表意图形符号是“文”,“字”则是在“文”的基础上,用形旁和声旁加以补充而孳乳派生出来的。独体即为“文”;合体则为“字”。如果说“文”是原生态的天然语文单位的话,“字”就是最小的语文单位。《文心雕龙·丽辞》:“序乾四德,则句句相衔;龙虎类感,则字字相俪。一虽句字或殊,而偶意一也。”《铭裁》:“三准既定,次讨字句。句有可削,足见其疏;字不得减,乃知其密。”《章句》:“夫人之立言,因字而生句,积句而成章,积章而成篇。”

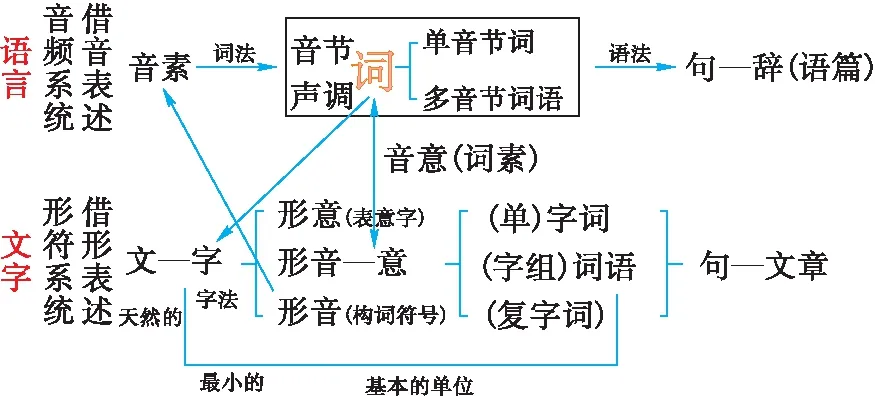

“文字”连用始见于秦始皇琅琊台刻石:“器械一量,同书文字。”古代文言文大都是单音节文字,文字就是最基本的甚至最小的表意单位,古代口语中,单音节词语也占绝大多数。所以古代文字学、训诂学都用“文字”概念,书面表达系统以“文字”为基本单位,由字成句、组句成章、连章成篇(图1)。

图1 汉语言文字构成与发展简图

汉语言系统是借助音节与声调构成约定对应一定意义的语意单位(赵元任称之为“音位”)连串构成的,即一个带声调的音节就是借音示意的“词”或“词语”,说话者再依据约定俗成的意合规范将词或词语组成句,从而表达完整的思想。《说文解字》释“词”为“意内而言外也。”段玉裁注:“意者,文字之义也;言者,文字之声也。词者,文字形声之合也。……有义而后有声,有声而后有形,造字之本也。形在而声在焉,形声在而义在焉。……从司言,此谓摹绘物状及发声助语之文字也。集文字而为篇章,集词而为辞(辞者说也)。”明确阐述了古代“字”与“词”的异同关系,即“字”是书面表达的形音义的载体,而“词”是借助文字来摹绘物状和示音意辅助语言的符号,两者互为依存,相辅相成。赵元任说“汉语中没有词但有不同类型的词概念”,这“词概念”指的是“音节词”(字)、“结构词”(语法结构单位)之类的东西,……“词概念”是无形的,它需要借用一定的物质形式才能表现自己的存在。那么这无形的“词概念”寄托在哪里?就寄托在“字”的义项和“字”的结合之中。(徐通锵,1994)[9]由此“字”与“词”在语文研究中就有了千丝万缕的联系,似有区别,但又有更多的交叉,就像水与土和成泥了,往往无法区分是土还是水,是字还是词。段玉裁又说:“司者,主也,意主于内而言发于外,故从司言。”显然是从口语角度来阐释“词”的含义的。也就是说“文字”是书面表达意义的最小最基本的单位,而“词”是音意结合体,是口语表达系统的最小最基本的表意单位。

因为汉语存在许多一音多意的情况,所以说话的时候经常离不开借字表述词义的情况,比如“zhang是立早章的章,de是双人得的得”。本来文字借形表述系统就与语言有千丝万缕的联系,有的是先有音义,再据音义造字,形声字大都如此;有的是先因形成字,后来加上音,同一个字,认读多种方言音即如是;或者借已有的字去记录语言的词义,出现了通假字,又再造一个新字,比如“莫”“暮”等。从语言系统说,是由音构词再成话语句群,达成言语表情达意的目的;从文字系统看是由字到字组再成文句篇章,达成文本表情达意的目标。由于文字大都与语音相关,汉语语音又一音多意,所以说话者往往以字代词,常会说“请一个字一个字地说清楚”,或者借词语释字词,比如“缝”会说“缝纫的缝,不是缝隙的缝”。而书面表达者也常常用“遣词造句”“词语搭配”,或者“选词填空”,等等,也就字词连用,不分伯仲了。

现代汉语中有些双音节词语中一个字已无法代表一个概念或一个语言基本结构单位,已经存在大量的固定词语、俗语、成语,多字词也已经是专意词了,诚如徐通锵先生所说:“‘字’通过结合而构成的字组(特别是其中的固定字组),其作用大体相当于一个‘字’。……把由‘字’的结合而构成的‘词’叫做‘字组’或‘固定字组’,恐怕比叫做‘词’更确切、更合适。不过‘词’这个概念现在已颇为流行,可以因循旧贯,”[8]称之为“词语”。“词语”是固定表意单位。比如“蝴蝶”“老师”“盒子”之类,我们不会因为它们各自是两个字(念起来是两个音节)而误认为它们是两样东西的。再比如“火车”“汽车”每一个字都在淡化本身的意义,缺一就不足以表达清楚思想。

概言之,字是用笔画构形表达意义的线条符号,有形有意的线条符号就是字,有形有音的字只是构词符号,形音义三位一体的单字也是词,可以叫“字词”,或称“单字词”,两个以上的字组成的“字组”,也就是“复字词”,通常叫“词语”。为了简约和迎合当下的语言习惯,简称单字词为“字”或者“字词”(单独说“字”的时候通常就指这类单字词);称“复字词”(从语音系统看就是“词语”)为“词语”,(通常说“词”的时候大都指这类“词语”,有时也指“单字词”)与孔子学院总部/国家汉办编制的《国际汉语教学通用课程大纲(修订版)》保持一致。[10]

3 倡导“字词本位汉语教学”的理据和意义

世界上有5651种语言,中国有80多种语言。在这诸多的语言中,唯独汉语有字有词,而其他语言则有词无字。审视古汉语向现代汉语发展的历程,汉字发展轨迹清晰,汉语音的演变不但受到各种汉语方言的影响,还受到突厥、胡人乃至许多外来语的影响,最终形成“以北京语音为标准音,以北方话为基础方言,以典范的现代白话文著作为语法规范”的汉语普通话(国语)现代语音体系。“以典范的现代白话文著作为语法规范”,就表明现代语言离不开文字文本的基本规范。特别是秦代统一文字后,汉字始终起着统一多民族和繁复方言之天下的中流砥柱的作用。之后汉语语音和汉字几乎是同步相辅相成地发展和变化着,近代以来,白话与书面语越来越接近,原本就“一个音节·一个概念·一个字”的形音义三位一体的汉语符号系统结构关系,就与普通话达成了几乎同步的高度和谐对应的关系,不但书面表达是一个字一个字地写,口语表达也是“一个字一个字地说”,甚至“语音·思维”也构成“一种统一体,互相依存,互相制约,使语言结构和思维方式互为表里”。[4]22-26由此可见,汉字绝不是简单的“记录语音的符号”,反而在中华语文双轨发展系统中起着主导作用,现代普通话的统读音就是以书面字词为依归的。所以,无论是读写还是听说表达都离不开字和词。

古代汉语特别是汉代以前的文言文,单音节字词占语文体系中的绝大多数,

例如:

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”(《左传·庄公十年》)

这段先秦时期的短文69个字,基本上都是单字词,如果将“勇气”勉强算做与现代意义的词语相当的话,就只有一个复字词语。再如“正心、修身、齐家、治国、平天下”(《礼记·大学》)、“生于忧患,死于安乐”(《孟子·告天下》)等等这样脍炙人口的经典名句,更是以单字词的形式,言简意赅、整齐和谐地表达了意味深长的含义。

唐宋以来中原与少数民族交流深入,佛教传入,与外国交流更加频繁,受外来词的影响和翻译词汇的增加,多音节词语越来越多,逐步超过单音节字词。如:“空山不见人,但闻人语响,返景入深林,复照青苔上。”(王维《鹿柴》)“五月天山雪,无花只有寒,笛中闻折柳,春色未曾看,晓战随金鼓,宵眠抱玉鞍,愿将腰下剑,直为斩楼兰。”(李白的《塞下曲》)这两首诗歌中,复字词语的数量就已增多,甚至超过了单字词的数量。最讲究语言精炼的诗歌如此,传奇小说和人们常用语就更是这样了。这是因为随着时代的发展,人们眼界的开阔和思想的丰富,需要更细致更丰富的语汇来表达,比如《古诗十九首·行行重行行》表达离乱相思之情的名句“相去万余里,各在天一涯”,到唐代刘长卿诗《长沙过贾谊宅》中,就熔铸了人生际遇、社会动荡、吊古伤今等更为复杂的感怀:“寂寂江山摇落处,怜君何事到天涯”,“天一涯”凝聚成了一个有特殊意义的词语“天涯”,作者只有借助更多的复字词才足以表达细微繁复的思绪。

到了现代,仅靠单音节字词远远不足以表达新的事物和思想,所以各种各样的字组词汇越来越多。如“间”,本来在最开始产生时只有一个意思,即“缝隙”,后来引申出了间隔、空间、离间、间谍、参与等很多意思,也就是说,一个“间”字承载了太多的义项,容易混淆,不利于交际,于是必须进行字义的分化,分化手段之一就是字词的双音节化、复字化,在表示不同的义项时,与不同的字或语素组合,从而将意义区别开。因此,涌现出更加丰富的多音节复字词汇。过去的单音节字词有的被双音节代替,如“目——眼睛”,“石——石头”。有些多音节短语也被缩减为双音节词,如“外交部长——外长”,“彩色电视机——彩电”。新创造的词也多为多音节的复字词,如“弱智”“离休”“给力”“英特尔”等。汉语词汇的发展逐步形成了由古代以单音节字词为主到现代单音节字词与多音节词语并存的构成模式。从《国际汉语教学通用课程大纲(修订版)》中的汉字表和词语表统计来看,六级中的汉字共2500个,占总字词数的36%;六级词语4284个,占总字词数的63%。而且从发展的眼光看,实践生活语文中多音节复字词语比例更高,越高层次的语用中词语比例也越高。

奇妙的是,中华语文新词语一般不需要再另外造字,只需根据情况进行组字,组构成新词语就足以表述新事物和新思想。这是由于汉语中有意义的单音节字词差不多都能充当词根语素,而汉语中运用复合法组合词根语素的合成词情况最多。以“山”为词根可以构成高山、深山、泰山、黄山、巫山、寒山、山峰、山水、山泉、山巅、山头、山阿、山雀……可见,汉语的单音节字词具有很强的构词能力。据统计,汉语的词汇量虽然庞大,但构成词汇的常用字数量却高度集中:频率最高的前500字占语料库的75%至78%,前1300字占92.4%至94.7%,前1500字占94%至96%。也就是说,一个人如果认识频率最高的1300至1500个字,他就可以读通一般读物的92%至96%左右的字。现代汉语3500个常用字能组成现代汉语所使用的7万个词,平均每个汉字能构成合成词20个[11]。这充分说明了中华语文以字为中心的独特性,字即是词,词离不开字。因此,所有学习者都必须首先掌握一定数量的根字和表达普遍基本意义的字词。

培根的《of Studies》一文,有众多译本。在这些译作中,王佐良的译文,用词练达,清新雅致,借助汉字一字一词达深意的特有魅力,再现了这篇佳作的韵致。其中的一些经典句子,为人津津乐道。如他将“Studies serve for delight, for ornament, and for ability”译作“读书足以怡情,足以傅彩,足以长才”。相比何新用以复字词语为主的白话译文“读书可以作为消遗,可以作为装饰,也可以增长才干”,充分利用了半文半白的词汇即兼顾单音节字词意蕴含蓄和多音节词语细腻精准的特点,达到了译文既有文采又耐人寻味的信达雅的高境界。

对《论语》中的名句“学而时习之,不亦说乎?”的解读,90%以上的人都会理解为“学习中时时加以温习,不是很愉快吗?”对这句话理解的分歧,关键在于对“习”的理解。甲骨文“习”上面是“羽”字下边是个“白”字,《說文》释:“数飞也。”《礼·月令》释:“鹰乃学习。”本意是指小鸟翅膀长成了,就使其在白天练习飞翔。从文字学角度看,“习”的本意就是实践、练习的意思。那么,这句话就应该理解为“学习了知识又适时通过练习会用了,才会获得成就感的快乐”。这句话在中小学长期被误解,就是因为语文教学中对单字词的本意不重视所致。又如“小学六年级的时候,我的成绩差强人意,名次落后,到了初一才有了改观。”这句话中的“差强人意”与“名次落后”搭配就明显误用。原因也在对“差”有误解,按照现代词义一般都理解为“差劲、差别、差错”,就误将“差强人意”理解为不如人意。其实这个“差”的本意是“尚、略”的意思,相当于词语“稍微”,“强”是“振奋”的意思,这个成语表示勉强还算能让人接受。只因为对汉字本意和后来的引申义不了解,就会对许多成语造成误解误用。因此,只有深入掌握常用单字词,才能保证精炼表达和准确理解中华语文信息。

综上所论,现代汉语中常用单音节字词和多音节词语都是语文系统最基本的表意单位,缺少哪一方面都不能充分精确而优雅地表情达意。在表达思想的过程中“字词”和“词语”交叉起着基因要素的根本作用,是承载语义的最基本单位。如果帮助学生首先掌握由字组词的方法,培养其汉字思维的习惯,只要有了一定数量词语的储备,那么学生很快就能够表达基本思想,获得自主学习中华语文的能力。诚如潘文国先生所说:“今天的汉语口语,在相当程度上甚至可说是书面化的口语。……汉字在汉语中实在应处于核心地位,是一个‘纲’,纲举才能目张。”[12]因此,笔者主张“字词本位”观,坚持以字词为本,就能够举一反三、事半功倍。