让生活点亮课堂

2020-07-04曹润兰

曹润兰

【中图分类号】G633.51 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2020)09-0059-02

前苏联著名教育实践家和教育理论家苏霍姆林斯基说:“让学生体验到一种自己在亲身参与掌握知识的情感,乃是唤醒少年特有的对知识的兴趣的重要条件”。美国教育家杜威也主张“学校即社会”。他认为:人们在社会中参加真实的生活,才是身心成长和改造经验的正当途径。 所以教师要把教授知识的课堂变成儿童活动的乐园,引导儿童积极自愿地投入活动,从活动中不知不觉地养成品德和获得知识,实现生活、生长和经验的改造。这些思想观点都在强调一个问题,就是教学的生活化或者说生活化的教学。百度百科上说:“生活化教学是将教学活动置于现实的生活背景之中,从而激发学生作为生活主体参与活动的强烈愿望,让他们在生活中学习,在学习中更好地生活,从而获得有活力的知识,并使情操得到真正的陶冶。”可见,生活化的教学是一种教学理念,也是一种教学方法。通过生活化的教学把社会生活纳入学习,把学习活动引入生活,使生活中的教育资源和教材中的知识融会贯通相得益彰,使受教育者积极参与,乐于探究,从而达到身心两健的效果。

用好教材是教好课的基础。叶圣陶先生说过:“教材只能作为教课的依据,要教得好,使学生受益,还要老师善于利用。”关于教材,我认为,有两个层面的理解。首先,就是我们所使用的统编教材,因为教材是教材研究中心的教育专家们根据《普通高中课程标准》精挑细选精雕细琢的成果,利用好教材是我们施教者的本分。其次,生活是包罗万象的教科书。正如陶行知先生所倡导的:“生活即教育”。他认为,“生活无时不含有教育的意义。如果教育只是书面上的,那么就失去了教育的真正意义。将生活作为教育内容,才不会使得教育的内容狭隘,才会广阔丰富”。用好这本教科书,驾驭好这堂大课,做到教材知识和社会生活的无缝连接,就成了教育工作者终生追求的本事了。关于怎么利用教材?最基本的就是要求教师根据学生的认知水平和认知规律,将所授的教材内容置于学生熟悉的现实生活背景之中,进行有针对性的再加工再创作,把原本枯燥抽象冰冷古板的知识和课堂变得生动有趣亲近有温度。让受教者积极主动地投入,在参与过程中体验乐在其中的滋味。产生既涨知识又涨见识,既增加高度还能体验温度,既懂得生活又不失情怀的效果。这不仅是受教者的幸福,也是施教者的幸福。在多年的教学实践中,本人有意无意的用生活化教学理念和教学方法,耕耘在奔往“幸福”的道路上。现就其中一例做一分享。

漂洋过海五百余,热爱贫瘠主粮一。

千榨万辗更坚劲,化作芋泥美味溢。

——《从洋芋蛋到洋芋搅团的蜕变》

这是2016年的一次家庭盛宴——“吃搅团”后突发灵感写下的一点小东西。可能是专业的敏感,我曾将其运用到《高中历史》必修Ⅱ《开辟新航路》一课的导入教学中,收到了不错的效果。

在教授《开辟新航路》一课中我设计有三个版本的导入情景。

第一个版本就是利用教材资源,即人教版《高中历史》必修Ⅱ课前导读:15世纪以前,世界各地处于相对孤立的发展状态,通过丝绸之路,欧洲人认识了瓷器、丝绸等中国商品,知道在遥远的东方,有一个神秘的国度中国。但中国和欧洲之间的来往非常少。从这张15世纪欧洲人绘制的世界地图可以发现当时的欧洲人认为世界就是欧洲、北非以及亚洲的一些地方,一片广阔陆地的尽头是万丈深渊。15世纪末到16世纪初,这种情形发生了变化。一些勇敢的欧洲航海家克服重重困难,追波踏浪,开辟了由欧洲前往亚洲、美洲等地的航路,使世界各地之间的联系日益密切。今天就来学习这节课。

这个版本,图文并茂,中规中矩,引入直白。它知识性有余,亲近感不足,在激发学生兴趣和注意力方面的冲击力不足,尤其是对于一部分基础薄弱的同学的吸引力不是太大,课堂上走神在所难免。

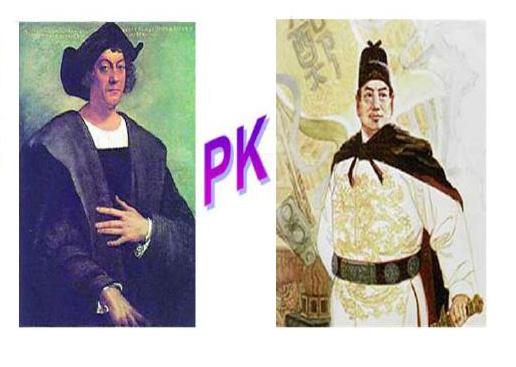

第二个版本:首先打出一张哥伦布和郑和的PK图,然后提出一个问题:600年前,当中国的郑和船队七下西洋到达红海沿岸和非洲东海岸时,欧洲人眼中的世界是什么样子呢?请同学们阅读课前导读。

这个版本,以两个历史人物作为切入点,将东西方历史加以比较,并且联系了学生比较熟悉和感兴趣的内容,这样的调整缓解了学生学习历史的生硬感和距离感,增加了学习的兴趣和探究的冲动。但与日常生活还是远了些,在调动学生和抓住学生的注意力方面还是有空间可挖掘。

第三个版本,我首先展示一张图片,然后通过如下方式展开教学。

教师:请大家看看这幅图片上呈现的是什么?

学生:“洋芋搅团” (临洮话)。大多数同学都能認出来是临洮小吃。

教师:对,这是我们临洮的小吃,洋芋搅团(临洮话),它还有个比较洋气的名字叫“芋泥”。大家喜欢吃吗?

学生:喜欢。

这时同学们的回答可以用扯着嗓子来形容了,个个脸上乐开花了,眼睛放着光,来了精神了。教师的情绪也被感染了。

教师:看来在座都是临洮娃。我呢,也是“搅团”的忠实粉丝,因为我曾为它写过一首小诗,并给它起了一个很土气的名字叫《从洋芋蛋到洋芋搅团的蜕变》,今天拿出来与大家分享。请大家把它读出来。

学生:“漂洋过海五百余,热爱贫瘠主粮一。千榨万辗更坚劲,化作芋泥美味溢”。

教师:可见,洋芋搅团(临洮话)是我们的地方小吃,但它的原料洋芋蛋却不是我们本地的土产,它的家乡在哪里呢?

学生:墨西哥、美洲、非洲……

同学们有不同的回答,更来了精神。

教师:它是500多年前,伴随着一条商路的开辟漂洋过海从遥远的美洲大陆来到中国,来到我们的餐桌上的。

“从导入看,授课者以自己创作的一首小诗《从洋芋蛋到洋芋搅团的蜕变》和大量洋芋搅团的图片导入,诗中描述了洋芋的来源、作用、搅团的做法和口感,再加上亲切的临洮方言和教师幽默风趣的语言介绍,让人不自觉的对课堂兴趣剧增。”这是课后备课组长的评课词。

这个版本,从学生熟悉的日常生活“吃搅团”入手,运用接地气的临洮方言和生活化的语言,将教学资源和教学方式生活化,以极强的代入感激发了学生作为生活主体和学习主体的参与意识和探究欲望,为这堂课开了个好头。接下来的整堂课学生兴趣盎然,参与积极,师生互动流畅,气氛自由活跃,教与学配合默契。使整个课堂有了张力、有了温度,在教与学的推动中同学们对家乡的热爱有了不同的关注点,作为临洮人、中国人的责任感使命感悠然生发,形成最朴素的家国情怀。在轻松愉悦中达成了教学目标。

以上三个版本我在课堂上都进行了试验性运用,当第三个版本应用于一堂公开课时,收效甚佳。这就是把生活纳入教学的效果。

社会生活是五彩斑斓的大课堂,把学习活动引入生活,是生活化教学的又一个侧面。在学习人教版《高中历史》必修Ⅱ《发达的古代农业》时,为了让信息时代的学子们对农耕文明下先祖们的生产生活有个直观的了解和近距离的感知,我带学生走进了当地一个可以算得上是农耕文明博物馆的文化旅游民俗村——“狄道乡韵”美丽乡村双联村。在那里,学生们亲眼目睹了小农经济时代的各种农具模型:始用于春秋战国时期的铁犁的演变;发明于西汉的播种工具耧车演变;始用于西汉的耕犁的演变;明清时期的灌溉工具水车模型;魏晋南北朝时期北方旱地耕耙耱技术下的工具“耱”的模型;耕牛模型以及各种生产生活场景……进入这个大课堂,再去解释“传统农业精耕细作的特点”显得多。