静压管桩挤土效应的实践与认识

2020-07-04匡祥文

匡祥文

摘 要:本文以某商住楼项目的桩基工程为实例,参照相关技术规范,分析打桩过程中挤土效应产生的机理及危害影响,探讨减少静压管桩挤土效应而采取的相应工程处理措施。

关键词:静压管桩;挤土效应;工程措施

1 引言

20世纪90年代以来,在镇江地区的工民建筑和桥梁等工程中预应力高强混凝土管桩(PHC桩)被广泛应用,而采用静压法施工的预应力高强混凝土管桩可获取较大的承载力,且制作方便,质量可靠,材料强度高,耐久性强,承载力高,施工建设快、交通运输方便,经济效益显著,具有广泛的应用前景,但也有其相对缺点,静力压桩的机械笨重,占地大,对场地尺寸和表层地基承载力有要求,因其属于排土置换桩,桩周土体被挤压、扰动、破坏可能导致浅部地面隆起,土层中的超静孔隙水压力增加,危及相邻已有建(构)筑物和地下设施的安全,也会对已完成的基桩产生破坏性影响。本文以镇江市扬中某商住楼项目的桩基工程为实例,介绍了采用静压法施工过程中挤土效应的产生机理及危害影响,减少挤土效应而采取的相应工程处理措施。

2 工程概况

该项目位于镇江市扬中三茅街道,建筑面积为156586m2,包括4幢18+1层住宅楼,4幢6+1层住宅楼,1幢2层沿街商铺及一个基底面积为28555m2的地下室车库。经实地勘查地下室边界东侧紧靠原有住宅小区,南侧紧靠新建联排别墅,西侧为市政道路,这三个方向都不具备基坑放坡开挖条件。

(1)场地工程地质情况:该工程场地地貌类型为长江冲积形成的新三角洲平原,沉积了巨厚的第四系松散层,地基土从上至下分别为第四系全新统(Q4)①杂填土、第四系全新统(Q4)长江冲淤积形成的②粉质黏土夹粉土、③淤泥质粉质黏土夹粉土、④粉砂夹粉土、⑤粉砂、⑥粉砂、⑦粉细砂、⑧粉细砂、⑧粉土夹粉砂、第四系上更新统(Q3)冲积相⑨粉质黏土夹砂、⑩中细砂。其中②、③层土为软弱土层,④层土为轻微液化土层。

(2)场地地下水类型为孔隙潜水,主要由大气降水补给,亦可能受长江水反补给,故受季节性影响明显。据区域资料,场地水位变化幅度雨天水位可达地表,干旱季最低2.00m以下,地下水常年变化幅度在2.00m左右。地下水排泄形式主要以蒸发为主,亦呈水平方向径流和垂直下渗至周边河、塘中。场地地下水抗浮设计水位取场地整平后地下埋深0.50m考虑。

(3)本项目桩身采用专业工厂生产预制,压桩采用500型抱压式静力压桩机,经现场试打桩后确定:桩基工程的桩型采用静压管桩PHC-AB500(100),由于施工场地东南侧局部区域狭长,同时考虑若采用不同桩型设备后产生的机械进退场问题,基坑支护工程的桩型也考虑采用静压管桩PHC-AB500(125)并加一道内支撑的钢结构,同时采用双轴和三轴水泥土搅拌桩进行加固。

(4)甲方对工期要求很严,桩基施工单位立即紧锣密鼓安排静力压桩机现场加班施工,经过一周施工后发现局部场地地面有不同程度的拱起现象,故对已完成工程桩进行抽查,按规范进行了单桩竖向承载力检测,发现邻近已压入的桩有2根产生上浮,桩的承载力不符合设计要求,考虑挤土现象对之后基坑开挖的影响,可能会造成桩位的偏移、桩身的弯曲,甚至会造成桩的折断,桩基施工单位联系甲方暂停施工,寻求勘察设计单位的技术支持。

3 挤土效应产生的机理

挤土桩在压入土层过程中,等同于桩体积的土体向四周排挤,各土层的原始应力状态发生变化,其原始结构被破坏,使桩身周围的土体结构受到严重的扰动而产生挤土现象。挤土效应主要表现为径向位移,桩周和桩尖一定范围内的土体在不排水剪切作用下和很大的水平挤压作用下,桩身四周土体接近于“非压缩性”,会产生较大的剪切变形,从而引起土层中的超静孔隙水压力增加,使土的不排水抗剪强度降低,促使桩周邻近土体的结构和应力因不排水剪切而发生破坏,与桩体积相同的土体在沉桩过程中向桩周引发较大的侧向位移,工程中多表现为在地面附近的土体是向上隆起,而在地面以下较深层的土体,由于受到上部覆盖土层自重应力的作用不能向上隆起,表现为侧向水平挤压,随着超静孔隙水压力的传播和消散,周围未被直接破坏的土体也会发生蠕变,同样表现为垂直方向的隆起和水平方向的位移。

4 挤土效应的危害影响

挤土效应一般表现为浅部地面的隆起和深层土体的侧向水平挤压,会引起周围邻近建(构)筑物和地下设施产生较大侧向位移而危及安全,对已压入的桩可能导致桩身倾斜及上浮。所造成的危害影响主要表现在以下几点。

(1)在压桩区一定范围内,桩身四周土体被挤压并排开,使土体产生垂直方向的隆起和水平方向的位移,产生地面开裂、塌陷、隆起等环境问题或产生吊桩、位移等事故影响桩基施工的质量,也可能造成邻近已压入的樁产生上浮,桩端被“悬空”,会使桩的承载力达不到设计要求;过量的土体位移也会造成桩位的偏移、桩身的弯曲,甚至造成桩的折断等质量事故;并可使相邻建(构)筑物和地下设施发生不均匀变形以致造成一定程度的损坏,有可能引发工程事故。

(2)沉桩过程中,饱和软土中的超静孔隙水压力升高,妨碍桩基施工的速度,甚至危及邻近(构)建筑物的安全,也影响桩的承载力,施工后一段时间内消散的超静孔隙水压力还会对土体强度产生影响,从而引起土体强度的变化,造成土体破坏,与压桩前土体的工程性质有较大的不同。

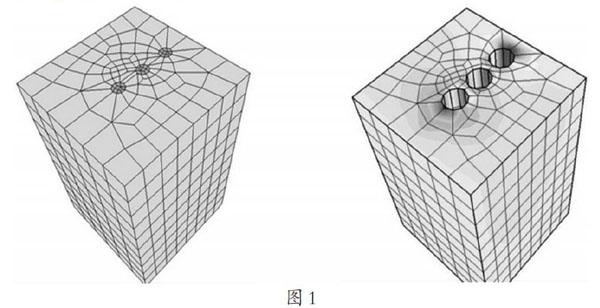

(3)在群桩施工中,当桩群越密越大时,土的位移也越大,土的结构性发生较大破坏,产生很大的超静孔隙水压力,导致土的强度降低,加快引起土体变形,这必会影响桩的工程质量。下图为群桩桩基的挤土效应模拟。

5 采取的工程处理措施

本项目东南两侧紧邻已有建筑物,西侧为市政道路,均不可有任何差错,关键在于基坑支护结构及减少对周边环境的影响。减少挤土效应的危害影响,从机理上是减少沉桩施工中的挤土量和超静孔隙水压力,最直接有效的办法就是在挤土区域的周边一定范围内主动预留挤土的空间,根据本项目具体情况,对症下药,在施工过程中可以采取以下几点相应工程处理措施,从最大限度上保证桩的质量和减少对周边环境的影响,让工程顺利继续下去。

(1)适当扩大桩间距,避免或减小应挤土效应而引发基桩上抬、桩顶移位、桩身倾斜和场地凹陷等现象发生,并注意挤土效应对周围的影响。

(2)合理安排好施工顺序,在东南侧已有建(构)筑物和西侧市政道路附近打桩时,一般应从毗邻建构(筑)物一侧向另一侧施工;先密后疏,先打较密的群桩,后打较疏的群桩;当持力层埋深或桩的入土深度差别较大时,宜遵循先大后小、先深后浅、先长后短的施工顺序。超静孔隙水压力的形成及其水力梯度大小和方向與桩基施工顺序有明显的关系,选择合理的沉桩顺序,直接影响沉桩区及附近一定范围内地基的分布规律,能最大限度地消除桩基区域内桩位的偏移问题。

(3)严格把控每日压桩的数量不宜过多,且减少连续压桩的天数,防止超静孔隙水压力的急剧增加,以缓减应力叠加因素,可根据桩基实际施工情况,停打数日使应力逐渐消散后再施工。

(4)控制压桩速率,使土体有时间释放内力,压桩速度过快,土体变形大,产生地面开裂、沉陷、隆起等环境问题,压桩速度过慢,土体结构和应力发生变化,进而侧摩阻力增大影响桩机施工,造成沉桩困难,影响施工进度。压桩后期更是要特别注意,地基土本身已经接近于“非压缩性”,其位移对压桩速率特别敏感,更应对压桩速率严格控制。

(5)对预钻孔沉桩,配备螺旋钻孔机或在压桩机上配备专用的螺旋钻,预钻孔孔径可比桩径(或方桩对角线)小50mm~100mm,深度宜为桩长的1/3~1/2,施工时应随钻随打。采用预钻孔取土的工艺进行辅助沉桩可减少压桩时的排土量,从而可减少地面附近土体的隆起量,有利于防止和减少对邻近建(构)筑物的影响,减少对已压入的桩的挤拔影响。

(6)设置泄压槽(孔)或防挤沟(孔),开挖地面排水沟,及时保持抽水状态,确保地下水位在沉桩期间一直是最低水位,减缓孔隙水压力的上升趋势,让土层应力得到及时释放,减小地基土体的变化值,以缓减压桩过程中实际产生的挤土效应;设置袋装砂井或塑料排水板,袋装砂井直径宜为70mm~80mm,间距宜为1.0m~1.5m,深度宜为10m~12m,塑料排水板的深度、间距与袋装砂井相同,以消减部分超静孔隙水压力,从而减少深层土体受到的影响,减少挤土效应;设置隔离板桩或地下连续墙,可减少浅层地基土的侧向位移和隆起量。

(7)在压桩施工过程中设置上涌和水平偏位观测点,定时检测桩的上浮量及桩顶水平偏位值,若发现上涌和偏位值较大须及时汇报,采取复压等措施;同时沉桩过程中应加强对施工的监督和对邻近建(构)筑物、道路、地下设施等的观测和监测,在可能受影响的范围内埋设测斜管和沉降观测点,测斜管用于监测在压桩过程中桩周土体的水平位移,沉降观测点用于监测压桩过程中挤土效应所引起的地面隆起量,以便发现问题能及时采取措施处理。

6 结束语

静压管桩是一种能够保证质量和承载能力的桩体,但施工工艺中存在的挤土效应是不可避免的,所产生的不利影响也是不可忽视的,我们应该在弄清其挤土效应产生的机理上来分析,并结合实际工程情况,找到合适的工程处理措施来消除挤土效应所造成的危害影响,为了在以后的工程中让静压管桩能得到更广泛的运用,需要在施工前应认真组织,根据场地周边的环境条件及工程地质情况,编制详细的施工方案,采用经济、有效的技术措施,减少挤土效应带来的的危害影响,保证静压管桩的桩基质量。

参考文献:

[1] JGJ 94—2008.建筑桩基技术规范[S].

[2] 曾波.软土地基静压预应力管桩挤土效应的防治[J].山西建筑,2007.

[3] 黄喜华.挤土效应对建筑密集区静压预应力管桩施工的危害及防治[J].广西城镇建设,2007.