浅析中外文化交流与文化自信

2020-07-04张程

[摘要]羽人是中国古代文化中的仙人,从人鸟杂糅的形象向着完全“人形化”的飞仙发展。羽人形象西传至汉代西域屯田之所米兰,在吸收了希腊神话中的小爱神厄洛斯和基督教天使形象的基础上,塑造了“有翼天使”图像,成为当时中外文化交流的具体体现。以中华文化为根本,兼容外来文化的宏大文化包容性,是文化自信的基石,也对实现中华民族伟大复兴有重要现实意义。

[关键词]羽人;西域;有翼天使;外来文化;交流

[中图分类号]G125 [文献标识码]A [文章编号]1009—0274(2020)03—0095—07

[作者简介]张程,女,历史学博士,中国社会科学院文学研究所博士后,研究方向:中国古代神话传说与民间信仰。

“羽人”是中华文化中的一个特殊部分,其产生自先秦时期,初为人身鸟翼的杂糅形象,后经两汉、魏晋南北朝发展成为完全“人形化”的飞仙,这个过程伴随着当时的社会思潮和价值取向的变化。在中华文化海纳百川的融合性下,发现于丝绸之路上米兰遗址中的“有翼天使”图像,结合了中华羽人与希腊神话中的小爱神厄洛斯和基督教天使的特征。作为文化融合产物的 “有翼天使”,是在中华本土文化的基础上,中外文化交流、融合的突出范例;也是中华文化开放包容的真实写照,这对构建“文化自信”具有极大现实意义。

一、 古代文献中关于“羽人”的记载

关于“羽人”的记载最早出现于先秦时期,《山海经·海外南经》中载:“羽民国在其东南,其为人长头,身生羽。”1郭濮注:“画亦似仙人也”2言明羽人是身生羽翼的仙人。《楚辞·远游》中也对“羽人”做了记载:“仍羽人于丹丘兮,留不死之旧乡。朝濯发于汤谷兮,夕晞余身兮九阳。吸飞泉之微液兮,怀琬琰之华英,……载营魄而登霞兮,掩浮云而上征。命天阁其开关兮,排阊阖而望予。”3王逸注:“《山海经》言有羽民之国,不死之民。或曰:‘人得道,身生毛羽也。”4洪兴祖补注:“羽人,飞仙也。”5姜亮夫在《楚辞通故》中对“羽人”的记载做了详细说明:“羽人,叔师用两解以为羽之国乃方御专名。一为得道则身生羽毛,皆设想之辞。洪补以飞仙释之,则羽字为形容词,言人之得道者能飞行自如,如鸟之有羽翼也。”6袁珂总结道:“人得道身生毛羽也。是矣羽民即仙人矣”1。先秦古人观念中的羽人保留了较多鸟类的特征,其仙人的身份很大程度上来源于“羽翼”,仙人有羽翼,由此将仙人也称为羽人。随着汉代全民追求长生、升仙的狂热浪潮,“羽人”的形貌和内涵也得到了极大地发展。

两汉社会弥漫着浓厚的长生、成仙风气,在各种渲染仙境的传说故事中,都能看到羽人的身影,《抱朴子·对俗》提到了得道者生羽毛而成仙之事:“古之得仙者,或身生羽翼,变化飞行”2。成仙者与凡人的区别在于他们身体的羽化,羽化被视作长生不死的原动力之一。列维·布留尔就其实质一语道破天机:“健飞的鸟能看见一切,它们拥有神秘的力量,这力量固着在它们的翅和羽毛上”3。成仙者通过羽化获得鸟类翅膀似的飞翔功能和生命的永久长存,成为不死的仙人。这种羽化的神仙形象代表着人类精神和身体获得永生的渴望。

二、米兰遗址中的“有翼天使”与羽人

羽人虽为中国古代文化的组成部分,但羽人形象塑造并不囿于本土文化,而是积极与外来文化互动,这方面最典型的是米蘭遗址中的“有翼天使”形象与羽人的“碰撞”。

(一)关于“有翼天使”的发现与分析

位于中国新疆境内丝绸之路古道上的若羌县,是汉代古鄯善伊循屯田之处,上世纪初在此处发现的米兰遗址,随着中外探险家和考古学家的研究,逐渐揭开了神秘的面纱,米兰遗址中的“有翼天使”图像也渐入学者视野。

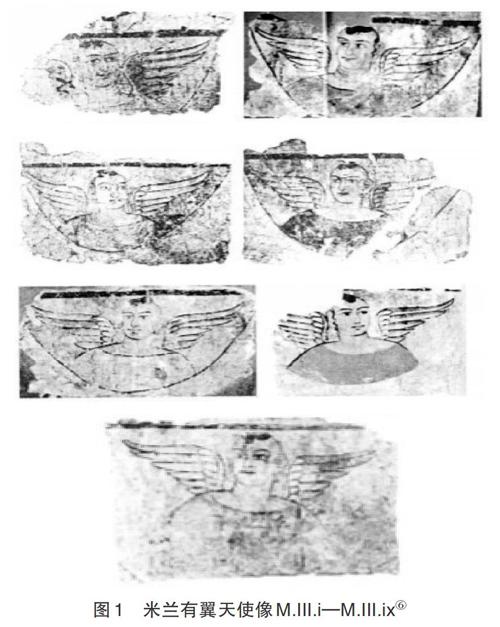

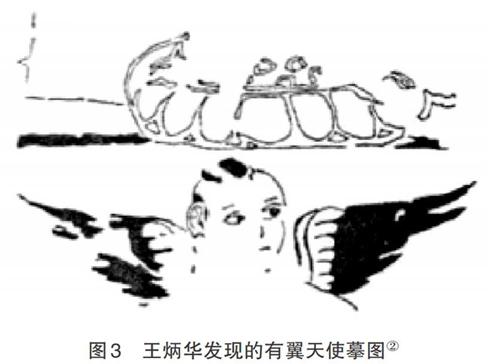

1906年,斯坦因对米兰遗址进行了深入的挖掘,相继在其东北方、西方发现了一些建筑的遗址,这些遗址被编号为M.II至M.XV,在其中获得了大量珍贵的文书和壁画。斯坦因在清理M.III遗址时发现了一些“有翼天使”像,按当时的建筑形制和壁画位置,斯坦因推断出这些图像装饰在设计上是相同的,并据此将这些有翼天使像依次编号为M.III.i—M.III.ix(图1);接着斯坦因在清理M.V遗址内殿围廊时又发现与M.III中类似的一幅有翼天使像,其上还有一幅残损的斗兽图(图2)。1989年秋,由新疆考古研究所的王炳华带领的考察组在米兰古城的M.III遗址处再次发现了一幅“有翼天使”壁画,这次发现的壁画同斯坦因当年发现的“有翼天使”壁画风格类似(图3)。这些被发现的所有“有翼天使”图像,画面内容都是相似的,人物大眼圆睁,鼻子高耸,双唇朱红,面部涂有白色高光,用淡红色表示衣褶,背后长着呈张开状的翅膀,主要以黄色、红色和白色三色构成。其中的“斗兽图”则是古代西方广泛采用的一种绘画和雕刻题材4,可以看出“有翼天使”的刻画表现出了浓郁的希腊化犍陀罗艺术特色,并且“米兰画师是采用古代罗马绘画技法并借用希腊神话上的形象来表现内容。”5

针对发现的“有翼天使”像,斯坦因在他的西域探险笔记中写道:“我没有想到,在靠近荒凉的罗布淖尔盐碱大漠的地方,在似乎是佛教从中亚通往中国的最后要塞的废墟上,能见到古典天使像的晚期作品。这些有翅的头像让人回想起早期基督教艺术中的相似形象……在我看来,这些有翼天使半身像那充分张开的大眼睛上露出的愉快神色,微敛的小口和轻微内钩的鼻子所蕴含的神态,有许多因素使我忆起多年以前,在极远的西方收集到的那些精美的、具有地中海东部及爱琴海沿岸国家和岛屿中的居民相貌特征的头像……这似乎支持了这样的印象,即与希腊化的近东存在直接的联系。图案形式相近,细节表现简洁熟练,这也表明,不但图式,而且在布局结构上,装饰者都是在重复一种远源的图案。”3斯氏认为,在渊源上,米兰遗址中的这些有翼天使必须追溯到希腊神话,以有翼的小爱神厄洛斯为其直接“源头”,同时又借鉴了部分基督教造像4。此外,斯坦因还在米兰M.V遗址中发现了一则佉卢文题记:“Titasa es? ghali Hastakriea[bhamma]ka 3000”5,译为“该本绘画是画师提他的作品,该人接受了3000巴玛卡的报酬。”6斯氏分析认为“Tita”一词是“Titus”的一种特定形式,“并有足够的证据证明了‘梯忒尤斯(Titus)在公元初期的罗马帝国远东诸省包括叙利亚及其他靠近波斯的边境地区之中,是一个很常用的名字。”7在斯坦因眼中这些“有翼天使”是来自罗马帝国的画师将希腊罗马神话中阿芙洛狄忒身边的小爱神厄洛斯绘于东方的例子,也是当时中西文化交流、融合的例子。

米兰遗址中的“有翼天使”像虽发现于汉代屯田旧址,但关于其年代的争论有很多,其年代跨度从公元2世纪至10世纪,理清“有翼天使”像的可能产生年代,对分析羽人对其的影响问题,能提供一定的理论支持。前文所引的斯坦因在米兰遗址发现的佉卢文题记,应是推断“有翼天使”像的直接资料,结合佉卢文专家马雍的研究,“米兰M.III佛塔出土丝织品上的怯卢文以及M.V壁画上的佉卢文题记的书写手笔都非常整洁,与尼雅遗址和楼兰遗址的皮革和木简中发现的大多数佉卢文书记录相同,书写的语言与字形没有明显的差异,应属于同一时期的文书。”8而那些楼兰遗址中发现的佉卢文材料已经被挪威语言学家柯若证实其不晚于公元2世纪9,故与其同属一个时期的米兰遗址中的佉卢文也应该最晚不超过2世纪。公元2世纪即我国东汉时期,也就是说最晚在东汉时期米兰的“有翼天使”图像已经存在于我国西域。羽人图像是我国古代一类常见的艺术造型,现存的绝大多数汉代图像都是人身人面、肩生羽的模样。“有翼天使”出现在汉代对西域经营的要地,从时间和地域上看,这种类型的“有翼天使”符合东汉羽人像向西传播的逻辑。

(二)针对“天使”的分析

斯坦因在叙述自己初见这些“有翼天使”图像时,除了认为其表现了希腊神话中的小爱神厄洛斯外,还提到了“借自基督教的造像”:“那可能就是把受早期基督教图像影响的可能性完全撇开的年代,或者其他方面的理由,但我们可能还记得,远在基督教发展它的图像以前,作为有翼的天国使者‘安琪儿这个概念,就已经为西亚不止一个宗教体系所熟悉”1,在西方基督教文化中,“天使”实际上有着特别的文化内涵,例如从词源上看“天使”的英文名称是Angel,源自于希腊文angelos,即汉语“使者”;并且在犹太教、伊斯兰教中,对“天使”一词的使用也十分相近,可见这是一种在西方地区约定俗成、被广泛接受的事物。斯氏将米兰遗址中肩生羽翼的人物直接命名为“有翼天使”,即是其对这些图像内容的定位。基督教文化中的天使形象一般都突出地表现为肩生双翼的人形,身上发出光辉或头顶上方有光环的样子出现。“天使”是一个统称,在西方传说中,“天使”被由下往上分为九层并归并为三级结构,即从“权天使、大天使、天使”等为圣灵天使阶级的“下三级”;到“主天使、能天使、力天使”等天使阶级之“中三级”;最后再到“座天使、智天使、炽天使”等天使阶级的“上三级”,无论这三级天使的职责和出现场景有何不同,但人形身上发出光辉或头顶上方有光环的象征神圣的模样特征是不曾消失的,且已经成为“天使”的主要视觉识别符号之一。而米兰遗址中的“有翼天使”并没有上述重要特征,可见“有翼天使”保留了部分基督教天使的内容,但去掉了象征宗教神圣意义的部分,也正是这种“改良”使“有翼天使”能同时兼顾希腊神话中的小爱神厄洛斯和中华文化中的羽人。

希腊神话是充满世俗性的,神人“同形同性”是其重要内涵,希腊诸神也具有显而易见的人性弱点,所以希腊神话中的诸神,既不等同于图腾崇拜阶段的功能神,也和一神教阶段的道德神有较大区别。希腊神话不同于宗教神话,希腊人那近乎轻松调侃的神话态度使他们有对诸神的不恭和揶揄,宗教意味较为松弛,正如罗素所言:“荷马诗歌中的宗教并不具有宗教气味。神祇们完全是人性的……在道德上他们没有什么值得称述的。而且也很难看出他们怎么能够激起人们很多的敬畏。在被人认为是晚出的几节诗里。是用一种伏尔泰式的不敬在处理神祇们的。”2正因为希腊神话充满着明快的欢愉感、自由感和轻松感。神祇们既不是单纯的自然力量。也不是抽象的道德理想。而是典型的人性体现和人格象征。正是由于这种世俗性,使得希腊神话中的神灵较为容易与其他文化交融,这也能解释了斯坦因认为的米兰遗址中的“有翼天使”是希腊神话中小爱神厄洛斯与基督教文化中天使相结合的产物的观点,且符合这些图像呈现的内容。从地缘和时间上来看,希腊神话中的小爱神厄洛斯形象影响了基督教的天使,这种形象穿过亚欧大陆来到中国新疆境内的汉朝屯田之处。这些天使图像背后显示出的是希腊神话与去神圣化的基督教文化的融合,这种融合已经不再带有基督教文化的意义了,只是单纯保留了融合后的天使外形。

(三)“有翼天使”与迦陵频伽的关系

斯坦因这种将“有翼天使”解读为与希腊神话中的小爱神厄洛斯和基督教文化中的天使之论,在国内受到了不少学者的争论,其中最重要的一个方面是“有翼天使”与佛教的关系问题。这些“有翼天使”出自中国新疆地区,那里是佛教最早传入中国的要道之一,并且米兰遗址中的“有翼天使”正是在佛教遗迹中被发现的。“有翼天使”发现于此,使其与佛教的关系成为学者的考量对象,阎文儒即主张这种图像应从佛教艺术中寻找,认为它们的身份是佛教艺术和唐舞中的迦陵频伽1。迦陵频伽是佛教传说中的一种神奇动物,《妙法莲华经》卷6:“山川岩谷中,迦陵频伽声,命命等诸鸟,悉闻其音声。”2明确提到迦陵频伽是歌声美妙、传达佛乐的神鸟。《佛光大辞典》将其概括为:“意译作好声鸟、美音鸟、妙声鸟。此鸟产于印度,本出自雪山,山谷旷野亦多。其色黑似雀,羽毛甚美,喙部呈赤色,在卵壳中即能鸣,音声清婉,和雅微妙,为天、人、紧那罗、一切鸟声所不能及。在佛教经典中,常以其鸣声譬喻佛菩萨之妙音。或谓此鸟即极乐净土之鸟,在净土曼荼罗中,作人头鸟身形。”3迦陵频伽为佛教神物。而佛教产生自印度,古代印度的神话传说中也有关于类似“妙音鸟”的记载:“它的嘴上有七个音孔,通过每个音孔,能发出不同的单音,随着季节变化,它便吹奏不同的曲调。美妙动听,抑扬顿挫。它寿命一千岁,临近死亡时进入狂喜状态,在四周推集易燃物,然后绕圈在极乐状态中跳舞,吹奏各种乐曲;当吹奏Rag Dipak乐曲时,周围立刻燃烧起来,它便从容地投入火中,然后变为Sati(一种状态)。不久,在温暖的灰烬中孕育出一个蛋,时机一到,便孵出一只名叫Dipak-Lata的鸟。从此,一只鸟又诞生了,继续以往的奇异生活,然后又燃为灰烬,再度轮回。”4这个神话传说中的鸟既像“凤凰涅槃”一样重生,又体现了明显的“妙音鸟”色彩。迦陵频伽以古代印度的神话传说为雏形,后被佛教教义改造成传达佛国之音的人头鸟形身之物。从其雏形开始到佛教经典,迦陵频伽始终是善歌唱之物,如要突出这个特点,那么在繪画表现时应着重刻画其唱歌或手持乐器吹奏弦乐的样子,关于这方面的例子在敦煌壁画中俯拾即是5。米兰遗址中的“有翼天使”全部呈静立状,口边无任何关于歌唱或乐器的事物,无法体现迦陵频伽作为“妙音鸟”的独特身份,故“有翼天使”和迦陵频伽的关系并不密切。我国考古学家黄文弼真正将“有翼天使”与佛教的关系作了客观的分析:“按斯坦因发见天使之位置,或在墙之下部护壁上,或在过道与供养人同样位置,是与佛教中位置飞天习惯不同。盖普通飞天,均在佛像后面背光上,作飞舞翱翔之姿态,手中或承日月、宝珠或持乐器,均不见有翼。……是着翼人像,为另一来源,与印度佛教中之飞天,毫无关系。”6黄先生论证了“有翼天使”与佛教飞天无关。这种双翼人身之物既非佛教中的迦陵频伽,亦非飞天,而佛教中与“有翼天使”相似的除此二者之外并无他物,故可以肯定“有翼天使”与佛教并无太大关系,其也不是来源于佛教。

在米兰遗址中发现的“有翼天使”,乘着亚欧大陆的文化交融之风来到此处,将希腊神话中的小爱神厄洛斯和基督教文化中天使的形象相结合。中华文化中的羽人本就与小爱神厄洛斯和天使有着相似的外形,在汉代屯田之处与相似的“外来图像”相交流是十分自然的,在本土的羽人与同样人身鸟翼的“外来图像”共同作用下,米兰的 “有翼天使”形成了兼容东西方文化的独特艺术形象。

三、以羽人为代表的中华优秀传统文化与外来文化的交流、融合

习近平主席《在文艺工作座谈会上的讲话》中提到:“中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实基础。”7中华文化在不同历史时期都创造了别具特色的内容,既有 “天下兴亡, 匹夫有责”的家国情怀;“功崇惟志,业广惟勤”的实干奋斗精神;也有“出入相友,守望相助”的社会美德,这些思想观念和价值追求已经成为历代中国人的文化传承,对中国人的思维方式和行为活动起着潜移默化的影响。在这些中华优秀传统文化的基石上,丝绸之路沟通了中华文化和域外文化的桥梁,“文明因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展。”1中华优秀传统文化正是以这种文化交流和互鉴为重要方式,积极与不同地区的文化对话,吸收、借鉴外来文化中的优秀养分,激活中华优秀传统文化进步的源头活水,进一步增进了中华文化本身的生命力。中华优秀传统文化的形成和发展离不开外来文化的参与,经丝绸之路的传播达到高峰,后在不同历史时期不断变换着文化交流的路径。中华文化在与域外文化的不断碰撞中,产生了更有张力的文化现象与内涵,羽人和“有翼天使”的关系即是这种文化交融的例子。中华文化正是有像羽人这样和外来文化互动的成分,才会汇聚出优秀的文化基因,成为代表中华优秀传统文化的象征。

习近平主席说:“文明特别是思想文化是一个国家、一个民族的灵魂。无论哪一个国家、哪一个民族,如果不珍惜自己的思想文化,丢掉了思想文化这个灵魂,这个国家、这个民族是立不起来的。”2能够被归为“中华优秀传统文化“的内容,必然是人们耳熟能详、在发展过程中有积极意义的。羽人是中西文化交流的生动例子,羽人存在于卷帙浩繁的文本中,也在古代文物图像上,代表了中华优秀传统文化的活力和不故步自封、不囿于中华文化本身的接纳力。中华优秀传统文化既坚守本原特质又不断地与时俱进,使中华民族在保持坚定的民族自信和强大的修复功能的同时,更培育了人们共同的价值取向、情感归属、人生理想与文化精神。

四、中外文化交流的重要意义与“文化自信”

以中华本土文化中的羽人为基础,有选择性地吸收了希腊文化和基督教文化中的类似内容,创造出了“有翼天使”,这种对西方文化中特定部分的选择,自始至终都在本土传统与需要的“控制”下,本土文化因素始终占据着主体地位。需要特别强调,这不是“源”的问题,而是“流”的问题;这不是文化模仿的问题,而是文化互动的问题。若因为“有翼天使”带有一些西方文化特点就认定其完全来源于西方,甚至扣上“中国文化西来说”,那就混淆本末了。正如鲁迅先生曾论:“遥想汉人多少闳放,新来的动植物,即毫不拘忌,来充装饰的花纹。汉人墓前的石兽,多是羊、虎、天禄、辟邪。凡取用外来事物的时候,就如将彼俘来一样,自由驱遣,毫不介怀。”3豪迈自信如鲁迅者,方能领略到秦汉时期“天朝大国”之民特有的囊括四海、兼容并包的民族自信。

“有翼天使”是中西文化交流一个生动范式。从世界各地区、各民族文化发展的历史与实践中,可以看出文化交流对文化发展的积极推动作用。综观世界文化发展史,世界各民族的文化正是在互相交流、融合的过程中,取长补短、相互促进、相互借鉴而获得繁荣与发展的。任何一种文化都需要与其他文化碰撞、交汇和伴随而来的平等融合、再生,正是通过不同文化间的冲突与融合,才能为文化提供信息的交换与补充;不同文化的碰撞、冲突也提供了一种文化实现自我超越的历史参照系统,跳出固有的文化圈子,是文化自我反省和自我超越的历史契机。因此,中华文化要葆有旺盛的发展力,就必须以包容、开放的文化心态,积极置身于世界文化交流的历史大潮中,冷静地正视中华文化与其他文化间的冲突与碰撞、交流与融合。中华文化在其诞生之时起就不是一个封闭的体系,而是在当时条件下参与各种文明的交流。在这种交流中,中华文化以博大的胸襟和开放的姿态吸收着外方优秀文化,体现了中华文化的强大自信。只有对中华本土文化抱有高度的自信,才能以坦荡的态度接受外来文化的融入,才能以宽容的心态对待外来文化,给外文化的传入提供自由的空间,使中华文化能够兼收并蓄地吸收外来文化中的丰富内容。

以习近平同志为核心的党中央提出了“文化自信”理论:“中国有坚定的道路自信、理论自信、制度自信,其本质是建立在5000多年文明传承基础上的文化自信。”①“没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴。”②文化自信是对我们党、国家和民族的历史文化、传统习俗、思想内涵和现实意义的认识、认同以及在此基础上建立起来的信念。中华文化是中华民族的标签和灵魂,如果没有中华文化的继承和发展,中华民族就会失去根基和自身的特色。而在中华文化的发展历程中可以看出,其一直倡导并致力于促进不同文化之间相互尊重、相互学习,达成“和而不同”的对立统一。中华文化一直是在和其他地区的文化相互交流、学习和融合的基础上发展、壮大的。在中外文化交流的背景下,中华文化从来不缺乏文化自信,中华文化本身所具有的坚实文化基础与开放的文化吸纳心态,总能让其站在世界文化的高地,可以游刃有余地取舍多种文化元素,并把它们有机地融入进中华文化之中。“有翼天使”就是这种“文化自信”的例子,以中华文化为根基,随着中外文化交流和融合而发展,最终又反过来成为中外文化溝通、互融的印证,同时也是中华文化拥有博大包容性的一个实证。在坚持“文化自信”的信念下,面对这一文化现象,我们祖先开放、恢宏的气度和胸怀激励着我们在“一带一路”中走得更远。中华民族是一个具有很强自我创新能力,同时也是具有强大的融汇外来文化能力的民族。尤其是通过“丝绸之路”,中华民族一方面积极吸收外来文化,另一方面又立足于自身的文化基因和文化传统,努力实现创造性地转化,从而在融合外来文化的过程中发展了本土的物质文明和精神文明,反过来也对世界文化做出了卓越的贡献。如今,我们正处在中华民族实现中国梦,走向伟大民族复兴的社会主义新时代。重温历史“以古鉴今”,我们能够更加深刻地理解“一带一路”精神的伟大历史意义和重大现实意义,从而更加增强以“文化自信”为基础的“四个自信”理论,坚持社会主义的核心价值体系。

责任编辑:杨伟民

1郭璞注:《山海经》,岳麓书社1992年版,第113页。

2同上,第114页。

3洪兴祖:《楚辞补注》,中华书局1983年版,第167-168页。

4同上,第167页。

5同上。

6姜亮夫:《楚辞通故》,齐鲁书社1985年版,第259页。

1袁珂校注:《山海经校注》,上海古籍出版社1980年版,第187页。

2王明:《抱朴子内篇校释》,中华书局1986年版,第52页。

3列维·布留尔著,丁由译:《原始思维》,商务印书馆1995年版,第28页。

4斯坦因著,肖小勇、巫新华译:《路经楼兰》,广西师范大学出版社2000年版,第269页。

5王嶸:《关于米兰佛寺“有翼天使”壁画问题的讨论》,载《西域研究》2000年第3期。

6同④,第225页。

1斯坦因著,肖小勇、巫新华译:《路经楼兰》,广西师范大学出版社2000年版,第242页。

2王炳华:《丝绸之路考古研究》,新疆人民出版社1993年版,第22-24页。

3斯坦因著,肖小勇、巫新华译:《路经楼兰》,广西师范大学出版社2000年版,第219-220页。

4斯坦因著,向达译:《斯坦因西域考古记》,中华书局1987年版,第84-86页。

5同上,第88-89页。

6蓝燕:《新疆米兰遗址壁画研究》,兰州大学硕士论文,2008年。

7斯坦因著,肖小勇、巫新华译:《路经楼兰》,广西师范大学出版社2000年版,第302页。

8同⑥

9F·贝格曼:《新疆罗布淖尔地区的考古研究》丝片NO34:65题字注释,1936年版。

1斯坦因著,肖小勇译:《Seridia》第1卷第13章,译文刊于《新疆文物》1992年专刊号。

2罗素著,何兆武译:《西方哲学史》(上卷),商务印书馆1963年版,第33页。

1阎文儒:《斯坦因在我国新班丹丹乌里克、磨朗(米兰)遗址所发现几块壁画问题的新评述》,载《现代佛学》1962年第5期。

2《大正藏》第9册,万卷出版公司2009年版,第47页。

3慈怡主编:《佛光大辞典》,佛光出版社1988年版,第 3965-3966 页。

4陈雪静:《迦陵频伽起源考》,载《敦煌研究》2002年第3期。

5史敦宇、金洵瑨绘:《敦煌舞乐线描集》,甘肃人民美术出版社2007年版,第 174-173 页。

6黄文弼:《黄文弼历史考古论集》,文物出版社1989年版,第354页。

7习近平:《在文艺工作座谈会上的讲话》,学习出版社2015年版,第18页。

1习近平:《深化文明交流互鉴共建亚洲命运共同体》,载《人民日报》2019年5月16日。

2《习近平纪念孔子诞辰2565周年讲话》,载《中国青年报》2014年9月25日。

3鲁迅:《鲁迅全集》第1卷,人民文学出版社1981年版,第209页。

①《文化自信——习近平提出的时代课题》,http://news.xinhuanet.com/politics/2016-08/05/c_1119330939.htm,2016-08-05/2017-06-06.

②中共中央宣传部:《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》,学习出版社2019年版,第138页。