魏晋书论

2020-07-04葛承雍

葛承雍

随着两汉书法艺术创作的逐步完善和书法实践的逐步扩大,到魏晋时期,既有丰富内涵又有高度表现力的成熟书法作品不断出现,使书法理论经历了长期、曲折的摸索过程,不断总结升华,终于在魏晋晚期至六朝时被创作出来。书法创作成熟较早而书法理论完备较迟的原因,不单是书法理论来源于书法实践,更重要的是秦汉以来的文化环境不具备抽象概括的理论条件。无论是秦代“以法为本”,还是两汉的“独尊儒术”“谶纬经学”,都束缚着人们的思想,即便是西汉初崇尚“清静无为”的黄老学说,实际也是外松内紧,“道”表“法”里。因此,这是一个没有条件完成书法理论的年代,这个时代充其量只能给后来的理论建设提供素材——经验和教训而已。

然而,这个条件终于出现了:东汉晚期,社会财富高度集中,外戚、宦官和党锢等多种矛盾发展到不可调和的地步,社会危机四伏,引起黄巾起义和军阀混战,使东汉王朝走向解体,人们开始怀疑汉家的儒术经学,虽然在意识形态领域不可能从根本上动摇儒家思想的地位,却使社会的思想观念开始解放。从此时开始到隋末,人们的思想不为儒家所囿,就是这一时期思想解放运动的功劳。

理论思维的建立确乎有一个过程。书法水平逐渐上升到一个新的总结规律的阶段,虽然在西汉末扬雄的“书为心画”(《扬子法言·问神》)论里就已提出,但这种认识只是不自觉的萌芽状态。就文献所见,书法理论产生在东汉末年。东汉赵壹《非草书》,蔡邕《笔论》《九势》等文是历史上最早的论书专文,它显示了当时书法的审美意识已经达到一个新的境地。蔡邕《笔论》云:

书者,散也。欲书,先散怀抱,任情恣性,然后书之。若迫于事,虽中山兔毫,不能佳也。

蔡邕在这里把“任情恣性”作为书法实践时必要的精神状态,这种精神状态又必须是超功利的,这就把书法实践活动引向了审美境界。与之相联系,书法中“笔软而奇怪生焉”(《九势》)的种种形体之美开始得到重视。《笔论》又云:

为书之体,须入其形。若坐若行,若飞若动,若往若来,若卧若起,若愁若喜,若虫食木叶,若利剑长戈,若强弓硬矢,若水火,若云雾,若日月,纵横有可象者,方得谓之书矣。

我们暂不去分析这种种审美要求的内蕴,仅仅是要说明,至此书法已跨入具有自觉意识的理论殿堂,《笔论》中提出的从书法实践的审美境界到对书法“先散怀抱,任情恣性”和“纵横有可象者”才可谓书的要求,乃至他在《九势》中具体提出以“力”和“势”为中心的用笔、结体和准则,都有了明确的“外师造化、中得心源”的意思,这自然宣告书法从此在人们的观念中真正走上了理论思维的历程。

然而,将书法艺术的本质特征讲得最中肯、最鲜明的还是汉末曹魏之际的钟繇。钟繇说:“笔迹者,界也;流美者,人也。”(《墨池编·魏钟繇笔法》)他把笔墨本身看作技术性的东西(即“界”),而把通过笔墨流露出来的“美”和“人”突出出来,也就是把“美”作为书法追求的内容,把“人”作为表现的中心,这应该说是当时书法上最大胆、最有革新精神的提法,所涉及的也是书法艺术最本质、最核心的问题。这不是偶然的现象,而是同魏晋哲学思想体系相一致的,也是同当时玄学的观点相协调、相呼应的。

应该指出,汉末经学大师马融“学无常师”和郑玄“本通儒,不执一”的现象,已开启了综合名、法、儒、道的魏晋玄学先河,东汉品评人物的“清议”之风也为玄学所继承。而曹魏时期兴起的名法思潮,实际上常讨论选拔人才的名实、才能和德性问题,标榜自己,贬抑对方,人的问题更为突出。随着魏晋政权的更替,具体的人事评论转向抽象原则的论辩,并成为玄学的中心论题。这表明魏晋哲学思想已摆脱汉代哲学的束缚,被“罢黜百家,独尊儒术”压抑了数百年的先秦名、法、道诸家,重新在这时为人们所重视。虽然魏晋哲学在广度、规模、流派等方面比不上先秦,但在思辨哲学的深度上,却是空前的。

在没有过多的压制和束缚,没有皇帝钦定的标准下,当时的文化思想领域比较自由开放,论辩机智代替了章句之学,言谈风度代替了缙绅礼仪,抽象思维代替了穷经笺注,这是一个哲学重新解放、思想非常活跃、收获甚为丰硕的时期,是一个突破烦琐和迷信的统治意识,而重新寻找和建立理论思维的过程。无论是何晏、王弼的“贵无”思想,嵇康、阮籍的“越名教而任自然”,还是向秀、郭象的“天理自然”观点,都倾向于情感价值的自然观,提倡人本主义,从本体论的角度思考人的价值和意义。任何艺术,有了人的影子,才能有非凡的价值,人创造了艺术,同时又在艺术中观照着自己,实现着人的价值。犹如古希腊的雕塑借助神的躯体来赞美人的完美,金字塔表现人的永恒价值,哥特式建筑希冀人的灵魂超脱,而中国的书法则是用黑白相间的线条讴歌了自我完善的人格,这大概也是这门东方艺术的民族性所在吧。

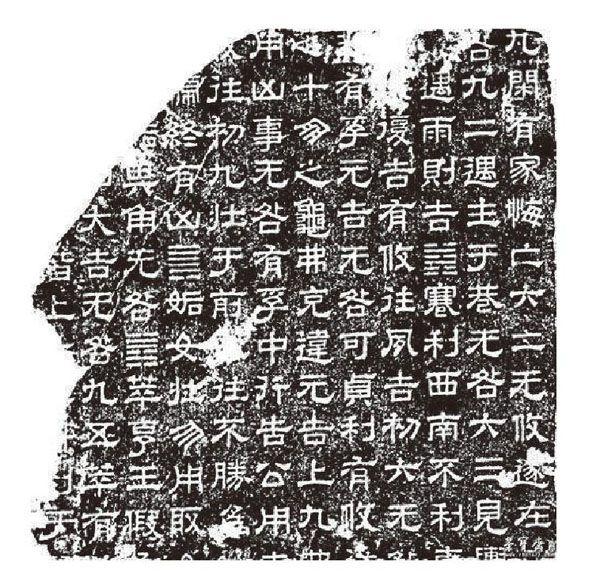

熹平石经拓片。东汉灵帝于熹平四年(175)下令校正儒家经典,命票邕等人将儒家七经(《鲁诗》《尚书》《周易》《春秋》《公羊传》《仪礼》《论语》)抄刻成石书。历经8年,刻成46块石碑。石经刻成,立于太学门前,观者及摹写者众多。此后,熹平石经因战乱而毁坏,自宋代以来偶有石经残石出土。

如果说玄学是着重讨论“自然”的天和“名教”的人,那么魏晋书论则多是探讨人的存在,落实到书法的具体问题上,就是讨论“自然”与人的关系,即用自然美的事物来说明书法本身线条、结构、章法的抽象美。如蔡邕指出:“夫书肇于自然。”(《九势》)“自然”是“体”,“人”是用,按照这种观点,人要做到与“自然”合一,才能合乎“自然”。而只有求得“自然之和”,才能获得美。玄学家们主张的“自然”“任性”与当时虚伪的“名教”形成矛盾,他们主张的“自然无为”与社会的争权夺利也形成矛盾,只有书法表现的“天人合一”,才是他们的寄托与化身,这正是魏晋哲学的鲜明特点。而书法家的追求在这一点上与哲学家互相契合,也正是这种契合,使书法理论与玄学思想的结合更趋紧密。

正是在魏晋时期这种文化背景下,书法理论的著述陆续问世,并逐渐形成一门“书学”,成为这一时期书法高峰的另一显著标志。这里面既有关于书法艺术的理论,书家技法的心得,也有欣赏品评的大作。其中对书法艺术的理解和探讨已经达到相当高的水平,如索靖的《草书势》,卫恒的《四体书势》,卫铄(卫夫人)的《笔阵图》,王羲之的《题卫夫人(笔阵图)后》《书论》《笔势论十二章》等,其他如成公绥的《隶书体》、王珉的《行书状》、杨泉的《草书赋》、刘绍的《飞白势铭》等。即便这些文章未可尽信为其人所作,但它们的理论价值高,内容涉及广,文字简短而意蕴精深,既有对各种书体的深刻剖析,也有对基本笔画的形象描述,形成了对后世影响极大的书学基础。

必须强调的是,中国古代没有职业书法理论家,从秦汉到明清,最早的理论家是书家本人,评论和创作密不可分,像王羲之不仅是当时的书法家,也是杰出的书论家。虽然他的书论散见于张彦远《法书要录》、汪挺《书法粹言》、韦续《墨薮》等书中,其真实性也众说纷纭,莫衷一是,但其中讲字的用笔与结字规律,章法布局的要领,以及将写字与临阵操戈相比等,都与王羲之的书法精神相融。例如,在重视各体融合的趋势时说:“其草书,亦复须篆势,八分古隶相杂……”“夫书先须引八分、章草人隶字中,发人意气……”(《题卫夫人(笔阵图)后》)“每作一字,须用数种意,或横画似八分,而发如篆籀。……为一字,数体俱人。若作一纸之书,须字字意别,勿使相同。”(《书论》)这些都是王羲之在长时间书法创作中对各种书体的述评和自己的心得体会,是对一门艺术实践有意识地总结和概括。如果说艺术观念的开拓,需要运用新的思维方式,那么同样,书法创作的突破,也需要自觉进行理论研究。正是实践和理论的有机统一,促成了王羲之的书法既能博采众长,独成一家,又能放眼未来,啟迪后人,不仅引发了作者当时的创新灵感,也激起后世之人文化心理的旺盛活力。