肌内效贴联合冰敷辅助治疗四肢创伤骨折切开复位内固定术后患肢肿痛的应用效果

2020-07-04李义稳付红英张永春谢婷陈信步龙娟

李义稳 付红英 张永春 谢婷 陈信步 龙娟

四肢创伤骨折在临床上较为常见,车祸、暴力和高处坠落等都会导致四肢创伤骨折。目前,针对四肢创伤骨折的治疗以手术为主[1,2],可有效改善病人的临床症状[3]。术后患肢常出现肿胀和疼痛症状,如不积极治疗和护理会增加病人术后并发症的发生概率、延长骨折愈合时间、增加病人痛苦、降低护理满意度、增加治疗和护理难度,对病人的生理和心理造成严重影响,对病人术后康复十分不利。因此,四肢创伤骨折病人术后患肢快速消肿和止痛显得尤为重要。加速康复外科(enhanced recovery after sur⁃gery,ERAS)旨在优化围术期治疗及护理方案,减少手术创伤引起的应激反应,降低术后并发症的发生率,缩短病人住院时间,从而达到病人快速康复的目的[4,5]。

冰敷通过使机体局部血管收缩,毛细血管通透性降低,血流速度减慢,组织液渗出减少,从而减轻局部充血;使局部皮肤温度下降,抑制细胞活动,减慢神经冲动的传导,降低神经末梢的敏感性,提高疼痛阈值,达到消肿和止痛的目的[6];而且冰敷操作简单、经济方便,是目前治疗四肢创伤骨折病人术后患肢肿痛的常用方法,在减少患肢水泡发生方面有着不可替代的作用[7]。但长时间冰敷会降低病人的依从性,达不到冰敷治疗的效果,且冰敷会减少病人术后伤口周围的血流量,不利于伤口愈合,容易引起继发效应,增加护士的工作负荷和病人的心理负担。肌内效贴在治疗运动损伤和骨科疾病引起的肿胀和疼痛方面有一定的疗效[8]。肌内效贴通过粘贴时胶布的密度差牵动皮肤的走向,增加皮肤与皮下筋膜组织之间的间隙,进而影响皮下筋膜组织的结构,使筋膜组织有足够的通透性和流通性,促进组织液、血液和淋巴液回流、炎症因子吸收、增加感觉输入、降低中枢敏感度、减少疼痛物质的刺激、减少疼痛递质的堆积,皮肤痛觉感受器产生的冲动使得脊髓后角神经胶质细胞兴奋,形成关闭闸门效应,导致疼痛阈值提高、疼痛感降低,从而减轻四肢创伤骨折病人术后患肢肿痛[9,10]。

为探寻四肢创伤骨折病人术后患肢快速消肿、止痛,操作简单、经济的新方法,本研究在ERAS 理念的指导下,应用肌内效贴联合冰敷辅助治疗四肢创伤骨折病人行切开复位内固定术后的患肢肿痛,并设置对照组,通过比较两组病人治疗后的患肢周径差和疼痛视觉模拟评分量表(visual analogue scale,VAS)评分,探讨该方法的有效性。

资料与方法

一、纳入与排除标准

纳入标准:①参照《临床骨科常见疾病诊断与治疗》[11]诊断为四肢创伤骨折的病人;②X 线片或CT检查明确诊断为四肢创伤骨折的病人;③局部出现肿痛、严重畸形和功能障碍,甚至可能出现重叠、移位与成角等主要临床症状及体征;④年龄为18~60岁;⑤行切开复位内固定术后第1 天上午9~10 点,患肢肿胀程度为Ⅱ、Ⅲ度[12],且患肢VAS 评分≥3 分者;⑥自愿参加本研究,并签署知情同意书。

排除标准:①合并心肾等基础疾病;②肌内效贴过敏或不能耐受治疗者;③下肢严重的动静脉疾病或淋巴回流障碍性疾病者;④围术期出现严重疾病或并发症,需另行专科治疗或死亡的病人。

二、一般资料

根据以上纳入与排除标准,选取2019 年3 月至2019 年7 月贵州省人民医院创伤骨科收治的行切开复位内固定术后患肢肿痛的四肢创伤骨折病人60 例,采用随机数字表法分为对照组与观察组,每组30 例。两组病人的性别、年龄、身体质量指数(body mass index, BMI)、患肢肿胀程度和骨折类型等一般资料比较,差异均无统计学意义(P 均>0.05,表1)。

本研究获得贵州省人民医院伦理委员会审批通过,病人均知情同意并签署知情同意书。手术由同一手术团队完成。

三、治疗方法

(一)冰敷

从术后第1 天起,对照组病人每天冰敷患肢术后肿痛部位3次,30 min/次,每次间隔3 h,冰敷5 d。

(二)肌内效贴贴扎

观察组在对照组冰敷治疗的基础上增加肌内效贴贴扎治疗,先对患肢术后肿痛部位贴扎肌内效贴,再进行冰敷。肌内效贴贴扎方法[13]:第1层是“X”形贴“痛阈提高”贴扎,贴扎位置为病人术后患肢疼痛最明显处,在肌内效贴贴扎时需避开伤口、皮肤破溃处、瘢痕处和功能障碍处。若病人疼痛最明显处在伤口上,则应选择距伤口敷料边缘大约1 cm处进行“X”形贴贴扎。第2层是“消肿爪形贴”贴扎,贴扎时将肌内效贴的锚点固定于病人手术伤口周围淋巴结聚集区,分别沿着患肢肿胀最明显处淋巴管解剖走向(避开伤口、皮肤损伤处和水泡)发出多尾条状肌内效贴(图1)。肌内效贴贴扎时,仅以肌内效贴材料的原始长度为基准的10%以下的拉力或禁止施加任何拉力;1 次贴扎可维持1~2 d;如果肌内效贴的锚点剥离皮肤,需重新贴扎;连续治疗5 d 为1 个疗程,治疗1个疗程。

表1 两组病人一般资料比较

两组病人的冰敷和肌内效贴贴扎均由同一个康复治疗师完成。

四、观察指标

根据临床观察和病人主诉,记录应用肌内效贴的病人是否发生皮肤过敏或感染等不良反应,评价肌内效贴贴扎的安全性;记录两组病人治疗过程中的不良事件和频次。

(一)周径值的测量和周径差的计算

治疗前,病人取去枕仰卧位,测量患肢肿胀最明显处和健肢相同位置的周径值,并作好标记;治疗后第1、3、5 天测量患肢和健肢标记处的周径值;每个部位测量2次;取2次测量的平均值计算周径差。周径差=患肢肿胀最明显处的周径值-健肢相同位置的周径值[14]。

(二)患肢肿胀程度分级

Ⅰ度肿胀:病人手术伤口周围稍肿胀,但皮纹尚存在,患侧与健侧相同部位周径差≤0.5 cm;Ⅱ度肿胀:病人手术伤口周围肿胀稍明显,皮肤张力高,皮纹消失,但无水泡,周径差为0.5~1 cm;Ⅲ度肿胀:手术伤口周围肿胀明显,患肢有不适感,可能出现张力性水泡,周径差>1 cm[12]。

(三)患肢疼痛评估

采用VAS 评分评估两组病人治疗前及治疗后第1、3、5 天的患肢的疼痛情况。疼痛程度用0~10,11个数字表示,其中0分表示无疼痛;1~3分为患肢轻微疼痛,可以忍受,不影响日常活动;4~6 分为患肢中度疼痛,尚可忍受,但影响睡眠;7~10分为患肢重度疼痛,难以忍受,影响食欲。

两组病人周径值的测量和周径差的计算,患肢肿胀程度分级和疼痛评估,均由同一个康复治疗师完成。

五、统计学分析

采用SPSS 22.0软件(IBM公司,美国)对数据进行统计学分析。计量资料(周径差和VAS 评分)采用均数±标准差(±s)的形式表示,组间比较采用独立样本t 检验,治疗前后的数据比较采用配对t 检验;计数资料以例表示,组间比较采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

图1 尺桡骨骨折切开复位内固定术后病人肌内效贴贴扎效果

结 果

两组病人治疗期间依从性良好,未出现剔除和脱落的病例,未发生感染或皮肤过敏等不良反应。

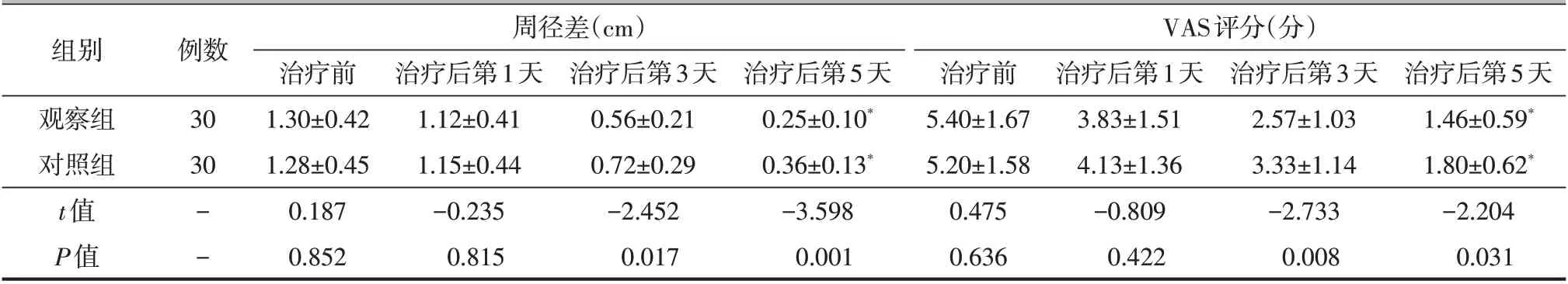

治疗前和治疗后第1 天,两组病人患肢的周径差和VAS 评分比较,差异均无统计学意义(P 均>0.05)。治疗后第3 天和第5 天,观察组的周径差分别为(0.56±0.21)cm 和(0.25±0.10)cm,与对照组的(0.72±0.29)cm和(0.36±0.13)cm比较,差异均有统计学意义(P 均<0.05);观察组的VAS 评分分别为(2.57±1.03)分和(1.46±0.59)分,与对照组的(3.33±1.14)分和(1.80±0.62)分比较,差异均有统计学意义(P均<0.05,表2)。

讨 论

一、四肢创伤骨折术后患肢肿痛的发生机制与治疗现状

四肢创伤骨折病人切开复位内固定术后患肢肿胀和疼痛在临床上较为普遍。肿胀的主要原因:①骨折手术部位的软组织受损发生炎症反应,炎症反应激活了人体的免疫应答体系,使炎症因子等物质进入血液循环,打破了组织液和毛细血管间液的动态平衡,组织间隙积聚过多的液体从而形成肿胀[15];②骨折手术损伤了伤口周围的血管、淋巴管,使血液和淋巴液循环受阻而使患肢发生肿胀[16]。疼痛的主要原因:手术损伤了伤口周围的神经,损伤神经自我修复的过程中形成了神经瘤,降低了疼痛阈值,提高了刺激敏感度,导致自发神经兴奋性升高和交感神经系统兴奋,进而使中枢敏感度上升[17]。

然而,目前四肢创伤骨折切开复位内固定术后患肢肿胀和疼痛的主要治疗方法有物理治疗和药物治疗。物理治疗包括冰敷、气压循环、超声波等,可在一定程度上减轻病人的疼痛和肿胀,但作用时间短,一天之内需多次重复治疗等局限性[18]。药物治疗包括甘露醇、七叶皂苷钠、非甾体抗炎药等治疗。尽管药物治疗在骨折术后患肢肿胀和疼痛中效果显著,但部分存在导致水电解质失调、静脉炎、过敏反应甚至肾功能损害的不良反应或风险[19]。

二、肌内效贴联合冰敷辅助治疗四肢创伤骨折术后患肢肿痛的效果

在ERAS 理论的指导下,根据肌内效贴和冰敷的作用机制和操作方法,组合应用于四肢创伤骨折病人术后患肢消肿及止痛。结果显示,两组病人切开复位内固定术后患肢肿痛治疗后第5天患肢的周径差和VAS评分均明显低于治疗前,说明肌内效贴联合冰敷和单独使用冰敷均能有效改善病人患肢肿痛情况。

治疗后第1、3、5 天,观察组病人患肢的周径差和VAS评分均低于对照组病人,说明观察组病人治疗后第1天、第3天和第5天患肢肿痛均较对照组有所改善;而且治疗后第3天和第5天,两组的周径差和VAS 评分比较,差异具有统计学意义(P 均<0.05),说明肌内效贴联合冰敷消除患肢肿胀、减轻患肢疼痛的效果均优于单独使用冰敷。

因此,四肢创伤骨折切开复位内固定术后早期使用肌内效贴联合冰敷,既消肿又止痛,不良反应少,作用时间长,操作简单,更能快速消除患肢的肿胀,减轻患肢的疼痛,达到四肢创伤骨折切开复位内固定病人术后快速康复的目的。

三、不足与展望

本研究的不足:①样本量较少,观察的周期较短,评价指标单一,VAS评分存在主观性和个体差异性。②研究对象的骨折类型和骨折部位不一致、手术部位也不一致,可能导致患肢的肿痛情况不一致,可能对本研究结果产生影响。③肌内效贴贴扎顺序存在一定的争议,常规贴扎顺序为第1层贴“消肿爪形贴”,第二层贴止痛“X”形贴,可能会对研究结果产生影响。

本研究的展望:①进行多中心、大样本的研究,增加评价指标,延长观察周期。如:肌内效贴是否可减少止痛药的使用、是否可降低医疗成本、是否可缩短病人康复周期等方面进行探讨。②对同一骨折部位的病人术后患肢肿痛的治疗进行探讨;③对肌内效贴不同贴扎顺序作对比研究,探讨不同贴扎顺序产生的疗效,为临床提供数据支持。

表2 两组病人患肢周径差和VAS评分的比较(±s)

表2 两组病人患肢周径差和VAS评分的比较(±s)

注:与治疗前比较,*P<0.05

组别观察组对照组t值P值例数30 30周径差(cm)VAS评分(分)治疗后第5天1.46±0.59*1.80±0.62*-2.204 0.031--治疗前1.30±0.42 1.28±0.45 0.187 0.852治疗后第1天1.12±0.41 1.15±0.44-0.235 0.815治疗后第3天0.56±0.21 0.72±0.29-2.452 0.017治疗后第5天0.25±0.10*0.36±0.13*-3.598 0.001治疗前5.40±1.67 5.20±1.58 0.475 0.636治疗后第1天3.83±1.51 4.13±1.36-0.809 0.422治疗后第3天2.57±1.03 3.33±1.14-2.733 0.008