转型、平衡与演进

——希格弗莱德·吉迪恩的学术思想及当代意义

2020-07-04褚冬竹

褚冬竹

顾明睿

阳蕊

一、吉迪恩与他的时代

1.吉迪恩及其思想

20 世纪是疾风骤雨的,变革、战争、和平、发展……一个个重大事件构成了这跌宕起伏的非凡百年;20 世纪,也是西方建筑变革最为彻底和决绝的一个世纪,那些深邃的思考者、坚定的实践者将绵延千年的古典激烈转向,走上了发展至今的现代之路。探索、尝试、修正,再探索、再尝试、再修正……现代转型之路绝非坦途大道,更没有现成的参照摆在案头,先锋者必须洞见根底,穿透未来。这其中,曾被格罗皮乌斯(Walter Gropius,1883—1969)视为“世界公认最具洞察力的建筑评论家与历史学家”[1]的希格弗莱德·吉迪恩(Siegfried Giedion,1888—1968)(图1)便是重要旗手之一。

图1:希格弗莱德·吉迪恩

中学毕业后,出生于布拉格的瑞士籍青年吉迪恩最初为遂父母意愿,赴维也纳学习机械工程,但最终踏入艺术史领域,于1915 年转入瑞士苏黎世大学,同年前往德国慕尼黑大学,师从著名艺术史学家海因里希·沃尔夫林(Heinrich Wolfflin,1864—1945) 教 授。1922 年, 吉 迪 恩完成了博士论文《晚期巴洛克和浪漫古典 主 义》(Spätbarocker und Romantischer Klassizismus)并出版(图2),沉浸于欧洲丰厚艺术积淀的研究道路似乎已然清晰。然而,时代的列车已悄然驶过“古典”这一漫长站台,欧洲大地上的战争硝烟余味尚存,政治空气急剧转向,崭新的思想、观念与困惑正在年轻的头脑中聚集,亟待喷薄而出。面对变革前的阵阵疾风,吉迪恩感受到了一种特别的使命。他没有在已有研究基础上原地深耕,而迅速转向投入了这个全然不同的时代,并在1923—1925 年间,与另外几位同样不甘守旧的青年朋友格罗皮乌斯、柯布西耶(Le Corbusier,1887—1965)、阿 尔 托(Alvar Aalto,1898—1976)相识,开启了这名年轻人投入一生的事业。

作为评论家和历史学家,吉迪恩坚信“观察者必须站在画面中心”,亲身投入才能通晓全局。纵览全程,吉迪恩的学术思想演进可分为三个阶段,分别扮演着不同角色——现代主义先锋[2](1928—1941年)、技术转化论[3]先觉者(1942—1948 年)和历史思辨学者(1949—1968 年)。

在“先锋”阶段,即思想萌芽的第一阶段,吉迪恩对技术进步和现代主义建筑及城市发展乐观积极,并以先锋者姿态加入方兴未艾的现代建筑运动。

1928 年6 月, 吉迪恩参与CIAM(Congress International Architecture Modern,国际现代建筑协会)第一次大会并出任秘书长。同年,《在法国建造,以钢铁建造,以钢筋混凝土建造》(Building in France,Building in Iron,Building in Ferroconcrete)[4]出版。之后的一段时间,他围绕着“新建筑”(Neues Bauen)这一主题,在《导游》(Cicerone)与《艺术之书》(Cahier’s Art)等杂志上发表了大量文章[5],也同时完成几部现代主义观念鲜明的书著[6]。1938 年,吉迪恩受格罗皮乌斯之邀赴美国哈佛大学任职,开始以“建筑的生命”为主题的系列讲座。1941 年,由该系列讲座整理而成的书籍《空间·时间·建筑:一个新传统的成长》(Space, Time and Architecture:The Growth of a New Tradition,图3)出版,成为现代建筑理论发展之路上的一块重要里程碑。[7]

在“先觉”阶段,即吉迪恩的思想转型期,《机械化统领》[8](Mechanization Takes Command,1948)是其核心著作。

《机械化统领》(图4)展现了一个人类被机械化统领制约的时代,吉迪恩认识到“泰勒制”和“福特生产线”使得工人被各类“先进”机器最终机械化的本质,也暗示技术存在违背人性的一面,其发展带来的“技术统治”可能引发更为狂热的战争,但他并没有悲观否定技术革新的意义,而是提出重建人、技术与文化之间的“动态平衡”。

在“思辨”阶段,吉迪恩急切寻找这个时代命题的答案,致力于将艺术、建筑与历史进一步整合讨论。

1948 年,吉迪恩从美国回到瑞士后,继续在苏黎世联邦理工学院(ETH)任教。1956 年,CIAM 解散,他作为秘书长负责组织工作直到最后。1958 年,吉迪恩出版了《建筑、你和我》(Architecture,You and Me)一书,以一本论文集的形式摸索城市中社会、艺术、历史、建筑、人性化等因素。[9]此时的吉迪恩还未聚焦于建筑发展的特定因素,他将千思万绪以观察家日记[10]的方式诉诸笔下。此后,《永恒的现在:艺术的起源》(The Eternal Present :The Beginnings of Arts,1962)、《永恒的现在:建筑的起源》(The Eternal Present :The Beginnings of Architecture,1964)相继出版。在“永恒的现在”系列中,他意识到“新传统源于复杂文化,并与国家和个人之间的关系紧密相连。”[11][12][13][14](图5、图6)1968 年4 月,吉迪恩于苏黎世逝世。三年后,遗作《建筑与转变的现象》(Architecture and the Phenomena of Transition)出版,从宏观历史[15][16]中看到“争取自由和秩序的努力”[17]并从中建立起对人类文化进步的自信。

2.缘起与脉络

图2:吉迪恩博士论文《晚期巴洛克和浪漫古典主义》封面

图3:1941年美国第一版《空间·时间·建筑》封面

图4:1948年美国出版的《机械化统领》封面

回观20 世纪,“现代”“机械”“技术”“人文”“文化”乃至“战争”成为时代关键词(图7,见插页)。“历史学家,特别是建筑史学家,必须与当代各种观念保持密切接触。”[1]艺术史学研究出身的吉迪恩几近本能地关注事物间的联系。他太清楚剖析事件发生发展动因的重要性,也太清楚未来将会面临更为庞大的影响网络和难以预测的新事物。20 世纪20 年代末,正值吉迪恩开启事业的关键时期,由于日益严峻的通货膨胀和失业问题,当时的德国正分化为许多政治派别,“左翼政党和纳粹之间的两极分化愈加激烈,一种颓废和政治犬儒主义的氛围充斥着德国各个城市,政党的战斗宣传爆满街头,夜总会歌手嘲笑贵夫人的堕落。”[18]这是一个无法宁静的前夜,身处德语文化土壤的吉迪恩最终放下了年轻时对古典艺术议题的研究志向,而将一生中思想、行动、态度的转变都与时代紧密联系在一起,推崇动态和联系性思考,并始终保持质疑与清醒。

图5:吉迪恩《永恒的现在:艺术的起源》英文打印稿手稿(P494)

图6:吉迪恩“永恒的现在:对不变与改变的贡献”封面

第1辑《艺术的起源》与第2辑《建筑的起源》

第二阶段思想的转变尤为关键。在新技术涌现与现代主义蓬勃发展时期,吉迪恩能从狂热中抽离并对现世进行深度反思也是自我的重大革新,这种转变与时代背景、教育背景和表现主义兴起有着明显联系。

图8:《在法国建造》封面

图9:汽车全自动装配线

影响吉迪恩对工业技术态度转变的重大因素无疑是二战后的世界。二战结束后,战争带来的疮痍使他早期的热情信念开始瓦解。1947 年,在CIAM 第7 次会议后,吉迪恩发表了一篇关于“建筑师对美学的态度”文章,其中提到“机械化的第一个时代传播了混乱……到处都是耻辱,说不出的丑陋,缺乏优雅、微笑,更没有喜悦。”[5]后一年,《机械化统领》一书出版,吉迪恩试图寻找技术与人性新的和解方式。

虽然吉迪恩并未沿着博士课题继续深潜,但他对待历史的态度却直接受到前辈——老师海因里希·沃尔夫林(Heinrich Wolfflin,1864—1945)和沃尔夫林的老师 布 克 哈 特(Jacob Burckhardt,1818—1897)的影响。吉迪恩坦陈“自己领悟时代精神的能力继承自前辈”[19]。布克哈特注重发掘“人类的起源”,沃尔夫林善于对比不同时代以发现所处时代的思想脉络。而吉迪恩无论在艺术或建筑的评论中,也都坚持事实主义,善于使用比较方法来研究不同时空下的作品,用空间概念来分析建筑,正如沃尔夫林致力于建立“无名美术史”[20]一样,他也试图将《机械化统领》作为一部“匿名的历史”。

吉迪恩研究综合历史的最初动力是他对新时代的热情——让精神与理智和 解[1]。20 世纪初表现主义的发展对吉迪恩这一动力的形成产生了一定程度的影响。第一阶段思想萌芽与20 世纪初建筑技术特别是钢与钢筋混凝土结构的发展紧密相关。1928 年《在法国建造,以钢铁建造,以钢筋混凝土建造》出版时,他对工业技术及其建筑影响的态度是非常积极的(图8),同时也认为新材料和新施工方法只有经过美学上的“过滤”,才能融入现代建筑[21]。吉迪恩在1935 年参观包豪斯展览之后,在werk 上发表的文章Bauhaus and Bauhauswoche in Weimar 成为他第一次明确支持现代建筑运动的标志。[22]

第三阶段思想的形成则与CIAM 的转型及TEAM10 的成立密不可分。在CIAM运动的第一阶段[23],吉迪恩在《自由的栖居》(Befreites Wohnen)中提出,在涉及经济利益的情况下可排除美学的考虑(此时可看出他观念的变化)。早在CIAM 第6 次会议开始,吉迪恩已意识到二战后城市问题的根源并转向对人居城市的探索。1952 年,以吉迪恩为代表的老一辈建筑人承认对战后复杂城市无法作出确切判 断[24],主动引导权力的交接与过渡,支持新鲜血液的注入。这一过程中,吉迪恩并未放弃对城市与建筑的反思,而是将历史和文化充分植入,鲜活了他最后的思想。

二、“机械化统领”下的动态平衡

1.确立与转变:从《空间·时间·建筑:一个新传统的成长》到《机械化统领》

“那些颈静脉被割开的将死动物的叫声与齿轮的转动声和汽笛声混淆在一起……平均20 秒,一头猪就会流血而亡……如此流畅的生产过程中的一部分,几乎无法激起任何情感……这种对死亡的中立态度可能深深扎根于我们这个时代的根源之中。”[25]

吉迪恩就这样眼观世人被机械的巨轮吞没,《空间·时间·建筑:一个新传统的成长》中对人类进步的希冀此时已所剩无几,饱含质疑的悲观情绪溶解于《机械化统领》的字里行间。第一次世界大战期间,青年吉迪恩尚能安于校园潜心求学,而范围更广、破坏更大、技术更先进但灾难也更深重的第二次世界大战正猛击着这位成熟且敏感的中年学者。[26]

同时,以计算机和原子能技术的突破为标志,第二次世界大战揭开了第三次科学技术革命的序幕,也推动了欧洲学者移居美国的浪潮。1941 年,吉迪恩受邀再赴美国(在耶鲁大学举办系列讲座),并在那里生活至1945 年,期间完成了《机械化统领》的手稿。4 年美国生活对吉迪恩的新史学观建立产生了重要助推,也构成了这本书的叙事基调。回到瑞士后,吉迪恩亲眼见证了战后欧洲的凋敝,开始重新深思在《空间·时间·建筑:一个新传统的成长》中表述的“19 世纪以来技术、工业进步所导致的思想与情感的分裂”[1]议题,进而围绕以全面机械化为代表的技术突进对生活方式产生根本影响这一核心主题展开全新的思考。

2.吉迪恩笔下的机械化时代

吉迪恩以小见大,将切入点置于更微观的描述上,书中内容涉及人类住所、食物、家具等能反映生活方式变化的各个领域,详细记录了它们的制造、生产、运输、工作流程等机械化过程,企图假匿名历史之手一点点剥离现象下的本质,展示机械化是如何伸出无形而有力的触角控制着人类生活的方方面面,最后肆无忌惮地钻入肌肤毛孔,让人们麻木窒息。

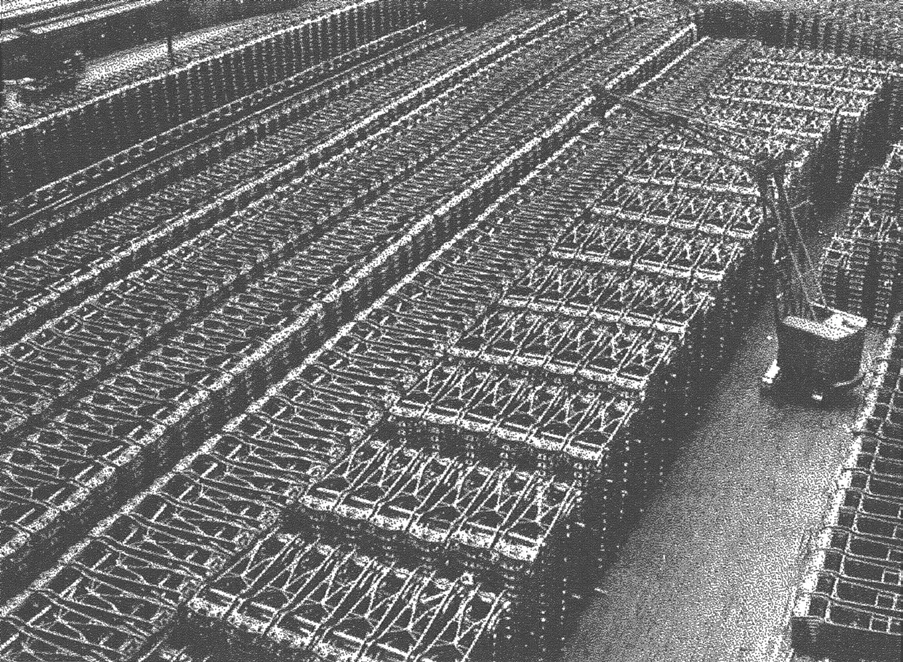

吉迪恩首先铺陈了机械化的起源与发展关键节点,简述了伴随复杂手工艺的淘汰而拉开序幕的高度机械化时代背景,以及期间实现了不间断生产过程最有效的工具——装配线及科学管理方法(图9)。吉迪恩认为,在工业主导的时代,当人不再代替机械进行运动,而是作为观察者和测试者协助生产时,看似人主导了机械,实则已沦落为机械的杠杆。机械化已经悄然发展为对一切的独裁,成为人类必须警惕的历史性问题。

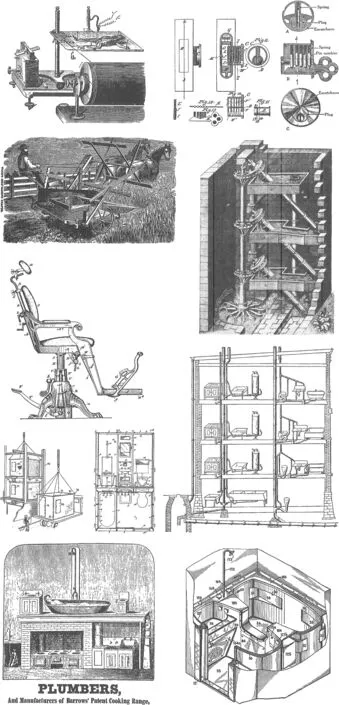

那么机械化又是以何种方式完成对人类各方面生活的统领的?吉迪恩归纳了机械化在有机物质、人类环境、家务以及洗浴四个方面的影响:农业机械化和烘焙机械化使得农产品和面包逐渐丧失其自然属性,而向商品化和标准化转型;家具与机械的结合使人们开始对家具的移动性和对身体的适应性进行探索,可惜的是统治阶级的趣味阻断了机械对人的服务,维系着思想与情感的鸿沟;“整体厨房”是机械化与科学管理介入厨房领域的产物,如何与家庭成员的变动协调又成为新的问题;洗浴(身体的再生)是文明的标尺,而在个人被生产支配着的时期,人们是否仍拥有洗浴的时间和乐趣?那些先进自动的屠宰设施、冰冷倒悬的牲畜尸体和机械无言的工人,构成了书中最具讽刺意味的场景。此刻,机械化似乎已彻底实现了对人类的独裁,形成了吉迪恩笔下那“机械化统领一切”的时代(图10、图11)。

3.吉迪恩的技术哲学——“动态平衡”

吉迪恩展现了一个人与技术失衡的时代,但他对机械化并未持完全否定态度,而是呼吁人类应探求制止机械化反噬的出路,并重建人、技术与文化之间的动态平衡。

界定适合机械化的领域是建立平衡的第一步,吉迪恩认为机械化的大比重介入必然会导致失衡失控状态,只有厘清机械化的触角应伸向何处,才能有的放矢地拒绝机械化的无节制蔓延。让他庆幸的是,机械化和机械化理论构架在与人类有机体相关领域中,如心理学、生物学、生理学等,已然伴随更多人的自我觉醒而逐渐瓦解,技术在与人的较量中已不再是那无法撼动的存在,更多“新的平衡”亟待被重新确立以保证“人”一方的稳固:在个体与集体领域之间,将世界组织起来的同时允许区域语言、习俗的发展;在个人精神领域之间,联系思维与感觉、理性与非理性、过去与未来;在知识领域之间,专业方法与普遍观点结合,发明发现与社会意义结合;在人体和宇宙力之间,人类有机体、有机环境、无机环境建立平衡。

当然,单单认识到建立平衡的重要性是不全面的,吉迪恩用“交感神经”和“副交感神经”举例,进一步阐释了这种平衡的“动态性”。使身体适应外部世界的交感神经系统与调节内部器官平衡的副交感神经系统总是相互作用,处于“神经动态平衡”状态。换言之,两者并不是对立关系,而是处于共同的身体世界来确保个体的身体平衡。正如这两个神经系统一样,技术与人性的平衡也具有动态性,并且在某一时期某种倾向占据主导地位的原因是多方面的。“每一代人都必须肩负起过去的重担和未来的责任,我们不能屈服于残酷与绝望;每一代人都必须为共同命题找到不同的答案:通过重新建立支配他们之间关系的动态平衡,在内在和外在的现实世界之间架起一座桥梁。”[24]

三、转型与交融:城市发展的维度与导向

1. 矛盾与对策:多导向城市探索

工业革命带来了一个机械化的巨变时代,以家庭手工业为中心的城市结构被工业化打破。为了满足生产需要,人作为劳动力不断向城市涌入,人口数量的急剧上升带来了一系列难以应对的问题,城市规模不断扩张,城市内部组织愈加复杂混乱,居住质量下降、交通系统匮乏、城市绿化及公共设施严重不足……城市问题开始涌现。

二战后的首要任务是重建,以解决住房紧缺的问题。此时,人们对技术的狂热依旧无法消退,加之工业生产并没有政府来维持秩序,这大大加重了原有的城市问题,城市中的犯罪开始滋生,人权问题也日益显现。

在此之后,人们开始发现,在技术至上的思想下,以功能为导向的城市规划看似合理,实则忽视了城市的多样性与复杂性,城市缺乏活力,自然环境被破坏,人们的生活也如机械一般变得枯燥乏味。

图10:《机械化统领》中的部分插图

面对20 世纪层出不穷的问题,建筑学者和建筑师纷纷对“城市发展”领域进行不同导向的探索(图7)。由早期对功能维度的关注到后期对社会维度的关注,这一转变与吉迪恩从早期对现代主义的推崇到后期对人的关注不谋而合。正如曼弗雷多·塔 夫 里(ManfredoTafuri,1935—1994)在《建筑学的理论和历史》(Theories and History of Architecture)所揭示的一样:缺乏艺术生命力与社会基础的现代建筑运动终将衰败,地域文化、风土人情、生活需求才是建筑艺术的生命所在,“新传统”绝非指向单一方向。[27]

图11:屠宰场中的自动称重设施

2.“动态平衡”的城市发展前瞻性

动态平衡是20 世纪前期对其后广获共识的可持续发展理念的前瞻性追求。芒福德(Lewis Mumford,1895—1990)曾在《技术与文明》(Technics and Civilization,1934) 一 书 中 率 先指出:“开放时代的特征是动态平衡,而不是无限的发展;是平衡,而不是单方面的突进;是保护,而不是无节制的掠夺。”[28]他认为我们目前已经趋近环境、工业和农业、人口这三方面的平衡状态,机器文明内部将产生更为深远的节奏变化,即为达到维护和发展人类生活的最终目标而保持机械体系的各个部分协调一致,其具体做法并非加快落后者的发展而是降低节奏以满足人的精神生活。然而芒福德口中的即将到来的“重建纪元”并未如愿,反而因二战摧毁了整个看似趋于稳定的平衡体系,以至于新的平衡亟待重新建立。战争之后,吉迪恩延续并发展了动态平衡思想。

时代浪潮中的先锋思想如巨浪尖端泛起的朵朵浪花,看似因时空隔阂而毫无关联,内核却承前启后,推波助澜。在吉迪恩揭示城市失衡现象和呼吁建立技术与人的动态平衡之后,简·雅各布斯(Jane Jacobs,1916—2006)的《美国大城市的死与生》(The Death and Life of Great American Cities)和芒福德的《城市发展史》(The City in History)于1961 年同年出版,以不同身份、不同视角分析城市问题与对策,其人本思想的贯彻和对文化的呼唤使得城市发展导向愈发摆脱机械思想的控制,对规划思想的转变有着深远影响,亦与吉迪恩观念有着明显的共鸣。[29][30][31]

1943 年,刚获得剑桥大学博士学位的加拿大青年学者马歇尔·麦克卢汉(Marshall McLuhan,1911—1980)和吉迪恩在美国圣路易斯相遇。当时,年长麦克卢汉33 岁的吉迪恩正着手《机械化统领》的撰写。那次相遇对麦克卢汉的影响是显而易见的,随后他立即阅读了《空间·时间·建筑:一个新传统的成长》一书并将其描述为“一生中最重要的事件之一”[32]。20 年后,回到加拿大的麦克卢汉相继出版了《古腾堡星系》(The Gutenberg Galaxy:The Making of Typographic Man,1962)、《理解 媒 介》(Understanding Media:The Extensions of Man,1964,该书提出了著名的“地球村”概念)和《媒介即信息》(The Medium is the Massage:An Inventory of Effects,1967)等一系列前瞻性著作,成为当代著名原创媒介理论家、思想家。两位在各自领域成就卓著的学者曾如流星般相遇,并绽放出闪耀的光芒。

四、当代启示:文化、技术、环境多元交织的良性演进

1.历史与当下:两次转型

回溯过去100 年,技术手段引发的社会变革出现了两次重大转型——20 世纪是由工业革命(18 世纪中叶)引爆的日益发达的机械化和电气化社会,21 世纪则是由信息控制技术革命(20世纪中叶)引爆的信息化和智能化社会。[33]对比两次转型,两个世纪的开启何其相似。

首先是技术转型的迅猛性、广泛性和深入性。无论哪一次技术革命,技术的手段与思维都迅速渗透进各行各业并影响人的生活与思维方式。其次是技术转型的两面性。正是由于其影响广泛且深入,如何把控技术与非技术领域的界限变得微妙且艰巨。两次技术革命的引爆本都是由解放劳动力出发,单独谈论经济是无法全面衡量技术的。如果陷入商业财富的计算模式中,那么从资本主义经济角度看起来具有收益的项目,从可持续发展(芒福德笔下的“社会能源观”)视角看却是亏损的;而所有生命、文明和文化赖以生存的基础,却常被资本经济当成亏损而不是真正的收益。[27][34]当下与历史不同的是,机械化社会所面临的极端窘境是人服从于机械而丧失自身的情感和生活,而信息化及更进一步的智能化社会面临的隐患则是人过度依赖隐性的“机械”(高度智能)而使个体机能退化,更使个体之间日益疏离。

2.环境:转型与演进的土壤与动力

“吉迪恩作为不同建筑文化之间的调解者和传播者角色,在欧美现代建筑的知识生产和发展中起着重要作用。”[35]意味深长的是,吉迪恩尽管在美国哈佛大学享有盛誉,却在20 世纪40 年代后期返回苏黎世联邦理工学院任教过程中,为获得头衔并使其工作合法化而采取种种努力,并对抗着学院里颇有敌视心理的知识分子氛围(对于不喜欢其双重机构和地理定位的同事而言)。显然,平行时间下美国和欧洲这两种不同环境呈现的文化氛围差异也成为研究思考的切入点之一。

吉迪恩只是二战时期众多向美国转移的欧洲学者之一。这批学者中,不仅有像爱因斯坦、费米、德拜等诺贝尔奖获得者,还有至少20 名学者在移民后摘取诺贝尔奖,正是这场罕见的学术迁移运动加速了“世界科学中心”由德国转向美国。[36]数据显示,德奥两国流亡的约12000 名文化精英,有63%被美国接收,在约1400 名流亡科学家中,有77%以上被美国接收。[37]

因此,之所以20 世纪被称为美国世纪[38],不应单单归咎于二战及欧洲的衰落。一方面,美国对国际学术动态保持敏感并适时作出判断和决策,“由公司企业、研究型大学和科研机构、政府机构以及各种基金会共同组成的崭新的科研体系下,知识的创造者、推进者和应用者三方可进行充分交流,共同发展出一系列认知策略”[37];另一方面,背景和成分复杂的美国倡导以多元主义(Pluralism)为主的多元、自由、开放、包容的氛围,加之对高等教育扩张的渴求,使得美国的学术氛围与制度优势让流亡学者更快进入研究状态。

同样,包豪斯的先行者如格罗皮乌斯和密斯也在美国声名大噪,设计理念在德美两地发生重大转变。密斯将关注点由空间流动性转向摩天楼[39],也是环境对建筑热点发展影响的侧影。

社会对时代发展和变革的敏锐度决定了这个社会能否抓住时代演进和转型机遇。当代中国正面临新的时代技术变革,在步入智能化社会过程中,我们不仅应洞悉并抓住机遇,还应以史为鉴,培养与时俱进的人才队伍,将时代发展前沿与教学研究充分融合,为即将到来的更迅猛的技术比拼战积蓄力量。

3.文化与技术协同的时空观

虽然美国在20 世纪这场技术的比拼中赢得了世界性的胜利,但过分强调“物质”而忽略“文化”的物质文化本质也成为美国标识。在这场罕见的文化转移运动中,同为讲德语的欧洲流亡学者西奥多·阿多诺(Theodor Adorno)和马克斯·霍克海默(Max Horkheimer)也同吉迪恩一样,认识到美国大众文化存在问题并批判科学和技术对现代工业社会的“统治”和对人的“支配”[40],比这两个法兰克福学派成员更进一步的是,吉迪恩以建筑和规划这种物质艺术形式为切入点来反对美国大众文化,远比用文学或音乐更清晰且更有说服力。“尽管时空概念经常与吉迪恩相关联,但他不是发明时空概念的,而是将大西洋两岸以及不同学科和实践(几何、物理学和建筑以及艺术和自然科学)中流传的思想汇集在一起。”[40]吉迪恩几乎用一生的学术生命在推进一件看似平常却并非易事的方向——关联与交融——无论学科、专业,还是要素和视角。从时空视角,吉迪恩给予我们塑造城市的启示。

在时间观念上,首先应将技术置入长期的、多元的历史背景中进行关联。在《机械化统领》中,他明确指出:“孤立的研究并不足以涵盖19 世纪这一时代的复杂结构,我们不仅要观察一个行业、一项发明、一个组织的简史,还要观察同时期各领域发生了什么,它们相似性的比较将能唤起人们的意识,明确所处时代的意义。”[25]其次,应明确时间对技术的感性影响。虽然科学(技术)需要符号进行分析发展,形而上学(时间)是去符号的过程[41],两者看似矛盾,但实际上只有将技术置于时间绵延下的“综合体验”[42]中进行感性认知与发展,才能保证技术的“人性”。

在空间观念上,应将技术与社会、经济、艺术、人文、历史等领域加以融合思考。在赴美执教期间,吉迪恩对学科之间交叉联系的热切期待更加急迫而真挚:“我们不能控制工业生产,或迫使政府在我们城市的噩梦中制定秩序。我们的任务和道德义务是在我们自己的领域里建立秩序,建立科学、艺术和人文之间的关系——这是今天所缺乏的。建立人类知识不同分支之间的相互关系,就是建立一种新文化的基础。”[43]他曾期待在大学建立一所交叉关系学院(Faculty of Interrelations),陈述其理想时便直击高等教育要害:“19 世纪下半叶的教育理想,是在工业给整个生活留下深刻印象的同时发展起来的,也充满了专门化……这种相互联系的能力不是一个人的意志所能承担的。它必须从那个时期的固执的意志中生长出来。现在正是时候。”[43]

五、结语

“只有当机械时代的机械能量与城市其他各个方面协调起来之后,重新整合,为生活服务,它才能由一个笨拙的巨人变为友助的赫拉克勒斯……”[44]技术与文化是城市健康与可持续发展的一组核心关系。技术直接决定了城市能否正常运转,而文化则与城市的理想与身份紧密关联,直接反映着公众生活品质与精神追求高度。人是技术与文化的创造者、承载者和参与者,技术是人类创造文化的手段总和,积极的技术进步本身也是文化的一部分,三者建立的“动态平衡”是同一价值系统的内聚与耦合。吉迪恩孜孜以求的关于人、技术与文化的关系成为当代探讨城市与建筑问题的有效切入点。

“不同团体在寻求为它们的城市构建不同的身份,这反映出了价值系统的分歧,而这一分歧导致了特定城市形态的形成。”[45]城市的演进是无止境的,无论哪种城市身份,哪种城市形态,“人—技术—文化”的建构关联永远应有一席之地。只有正确的价值系统被普遍认同,才能让城市在多次冲突与矛盾中权衡出更具前进价值的决策,从而丰富城市血肉,塑造城市性格。以吉迪恩切入,我们找到了些许可能的答案。

是的,“现在正是时候。”

注释

[1](瑞士)希格弗莱德·吉迪恩.空间·时间·建筑:一个新传统的成长[M].王锦堂,孙全文译.武汉:华中科技大学出版社,2014.

[2] Mirjana Lozanovska. Thought and Feeling in Giedion’s Mechanization Takes Command [C].http://www.griffith.edu.au/conference/sahanz-2013/,2013.

[3] 吴国盛.技术哲学讲演录[M].北京:中国人民大学出版社,2009.书中提到兴起于20 世纪上半叶的技术哲学,包含三类普遍技术观点:技术乐观主义、技术悲观主义和技术转化理论。

[4]《在法国建造》一书中流露出吉迪恩对19 世纪新生钢铁巨构的肯定与欣喜,认为新建造技术、新材料的运用创造了全新的空间体验。

[5] Sokratis Georgiadis,translated by Colin Hall.Siegfried Giedion:An Intellectual Biography[M].Edinburgh:University Press,1993.

[6] 1929 年,他出版了讨论现代居住问题的《自由的栖居》(Befreites Wohnen)一书。同时,他还在1931年出版了一部短书《沃尔特·格罗皮乌斯》(Walter Gropius)。在此期间,他也计划写一部关于现代文明研究的书籍——《现代人的起源》(Die Entstehung des heutigen Menschen),但遗憾的是,此计划最终未能完成。

[7]《空间·时间·建筑:一个新传统的成长》一书中主张继续将现代建筑发扬光大并用现代主义建筑大师作品表达新“空间-时间”观念,全书仍洋溢着对现代主义理性与几何形式的推崇。

[8]关 于Mechanization Takes Command 的 中 文 译名,国内有“机械化说了算”“机械化掌控”“机械化的决定作用”及“机械化支配一切”等多个译法,其中关键差异在于如何精准地翻译原文中的“Takes Command”。笔者认为,“统领”一词更加接近于书名中“Takes Command”的原意——“统帅、统领”。“掌控”一词含义更多对应“control”而非“take command”,而其他翻译又稍显冗杂或过于口语化,故本文将此书名译为《机械化统领》。

[9] SigfriedGiedion.Architecture you and me[M]. Cambridge:Harvard University Press,1958.

[10] Siegfried Giedion. Connally E A. Architecture,You and Me:The Diary of a Development Siegfried[J]. College Art Journal,1958,19(1):112.

[11] Papapetros,Spyros.Beginnings or Origins-B e ginnings and Endings:Sigfrie dGie dion’s(Pre)Historiography[J].Journal of Architectural Education,2012,65(2):9-12.

[12] Sigfried Giedion. The Eternal Present:The Beginnings of Art[M]. Cambridge:Oxford University Press,1962.

[13] Sigfried Giedion. The Eternal Present:the Beginnings of Architecture[M]. Cambridge:Oxford University Press,1964.

[14] 在《永恒的现在》系列中,吉迪恩因同时代弥漫在建筑文化中的“宇宙焦虑症”而探源艺术和建筑,将远古时代和近代作品叠加,印证二者在平行历史时空下发展的连续性,而得出此结论。

[15] 在《建筑与转变的现象》一书中,吉迪恩从宏观历史中梳理,详细介绍了《永恒的现在:建筑的起源》中提出的三种空间概念,即建筑作为空间体量(以希腊建筑为代表)、内部空间(以罗马建筑为代表)和内外空间统一体(以悉尼歌剧院为代表),并带有黑格尔“正-反-合”的辩证逻辑思路。

[16] 王发堂,王菁睿.基于诗性的史学纂写——《现代建筑的历史编纂》书评[J].建筑学报,2018(12):112-117.

[17] Sigfrie d Gie dion. A rchite c ture and the Phenomena of Transition——The Three Space Conceptions in Architecture[M]. Cambridge:Harvard University Press,1971.

[18](美)菲利普·E·毕肖普(Philip E. Bishop).人文精神的冒险[M].陈永国,译.北京:人民邮电出版社,2014:464.

[19] 陆严冰.时代精神·观看方式·空间观念——吉迪恩关于现代建筑形成的理论[J].住区,2018(06):102-112.

[20](德)海因里希·沃尔夫林.艺术风格学[M].潘耀昌,译. 沈阳:辽宁人民出版社,1987.

[21] Sigfried Giedion,translated by J. Duncan Berry. Building in France,Building in Iron,Building in Ferroconcrete[M]. Santa Monica:Getty Center for the History of Art and the Humanities,1995.

[22] 范路.从钢铁巨构到“空间-时间”——吉迪恩建筑理论研究[J].世界建筑,2007(05):125-131.

[23](美)肯尼斯·弗兰姆普敦.现代建筑:一部批判的历史[M].原山,等译.北京:中国建筑工业出版社,1988.

[24]朱渊.现世的乌托邦——“十次小组”城市建筑理论[M]. 南京:东南大学出版社,2012.

[25] Siegfried Giedion. Mechanization Takes Command[M]. Cambridge:Oxford University Press,1948.

[26] 吉迪恩在Mechanization Takes Command 一书结语“Man in Equipoise”(平衡中的人类)中写道,“现在,二战已结束,无论远近,恐怕很少有人仍对进步还抱有信心。从希望到惊恐,人类已被进步吓坏了。伴随着其他已被折损贬值的象征符号,人们对进步的信念埋在了那一堆堆废墟之中。”(p715)

[27]吴家琦.一场轰轰烈烈的国际建筑运动的冲锋号与熄灯号——评《空间·时间·建筑》和《建筑学的理论和历史》两书[J].建筑师,2017(04):119-123.

[28](美)刘易斯·芒福德.技术与文明[M].陈允明,王克仁,李华山,译.北京:中国建筑工业出版社,2009.

[29](加)简·雅各布斯.美国大城市的死与生[M].金衡山,译.南京:译林出版社,2005.

[30]高亮华.人文主义视野中的技术[J].清华大学学报(哲学社会科学版),1996(03):43-48.

[31]生命技术理论提倡,只有把人从“巨机器”时代下的单一技术中解救出来,人才能重新回归有机环境和人群,技术才能重新服务于人类文化,促进社会的发展。

[32]麦克卢汉在吉迪恩《机械化统领》出版的第二年(1949 年)即以《Encyclopaedic Unities》(百科全书式的整体)为题撰写了书评。他仔细阅读了吉迪恩的若干著述,尤其共鸣于吉迪恩关于事物广泛且紧密联系的判断。在其成名作《理解媒介》(1964年)的篇首,麦克卢汉写道:“在我们这样的文化中,长期以来已经习惯于把所有的事物都分裂和切割,以此作为控制事物的手段,如果有人提醒我们说,在事物运转的实际过程中,媒介就是讯息,我们难免会感到吃惊。”吉迪恩和麦克卢汉相互吸引的原因还在于他们都认为基于现代主义有可能重新建立一种精神上的平衡,这种平衡在19 世纪和20 世纪初的世界(尤其是欧洲)中已经丧失,或至少被严重扭曲。

[33]姜振寰.科学技术史[M].济南:山东教育出版社,2010.

[34]芒福德进一步在《技术与文明》一书中阐述这种盈亏关系,“如果技术创造的经济模式未能给人们留出休闲和娱乐的余地,未能使人们全心贯注的投入创作性工作,无法使他们顺利交流、传递信息,那么,这种经济模式就彻底丧失了人性化的意义。”(p336)

[35] Reto Geiser. Giedion and America:Repositioning the History of Modern Architecture[M]. Zurich:gtaVerlag,2018.[36]杨桂梅,杨搏.二战时期德国流亡学者向美国大学的转移及其学术贡献[J].河北大学学报(哲学社会科学版),2017,42(2):31-36.

[37]李工真.文化的流亡:纳粹时代欧洲知识难民研究[M].北京:人民出版社,2010.

[38](美)奥利维尔·如恩斯.为什么20 世纪是美国世纪[M].闫循华,等译.北京:新华出版社,2001.

[39] 张希,饶晓晓,吴云,洪苗.两战期间的德美社会文化差异对包豪斯美国化的影响[J].建筑师,2018(02):102-107.

[40] Douglas Tallack.Siegfried Giedion,Modernism and American Material Culture[J].Journal of American Studies,1994,28(2):149-167.

[41]沈克宁.绵延:时间、运动、空间中的知觉体验[J].建筑师,2013(03):6-15.

[42]沈克宁认为,时间不能像空间一样顺序并置,时间归属于形而上学领域,是依靠物质和材料知识获得的直觉,这是一种“综合体验”,而获得这种体验需理解时间的绵延性质。

[43] Siegfried Giedion.A Faculty of Interrelations[J]. Issue of Architecture and Engineer Magazine,1944.这篇文章及其他吉迪恩类似论述也曾被麦克卢汉阅读并共鸣,并促成后者有意在多伦多大学组建相关多学科联合研究机构。

[44](美)罗伯特·M·波西格.禅与摩托车维修艺术[M].张国辰,译.重庆出版社:重庆,2011.

[45](美)加里·布里奇.城市概论[M].索菲·沃森,编. 陈剑锋,袁胜育,等译.桂林:漓江出版社,2015.