信息结构—句法互动视阈下的“状语定化”*

2020-07-03张培翠马宝鹏庄会彬

张培翠 马宝鹏 庄会彬

(山东大学,威海 264209;中国矿业大学,徐州 221116;山东大学,威海 264209)

提 要:状语定化现象是一种动宾短语修饰语(即状语)移入动宾内部,与宾语邻接而具有一些定语特性的现象,属于形义错配。汉语状语定化的情况大致有二:对于形容词/副词性状语而言,按照信息结构的要求,它们可直接在宾语的定语位置实现,而名词性状语满足信息表达需要的手段则相对复杂。出于格的需要,它们实际上通常会出现在3个句法位置,从而其获得格的方式也有3种:出现在状语位置,从介词处获得格;出现在宾语位置,从动词处获得格;以宾语的定语身份出现,通过与宾语的一致关系获得某种格。最后一种实现方式即是状语定化。状语定化的两种情况虽然表面不同,实则本质相似,都是信息结构与句法互动的结果,其中来自信息结构的动力与句法上的限制之间的角逐则构成形义错配的主线。

1 状语定化现象及其动因

现代汉语中有一类特异性动宾式3音节词语引起学者浓厚的兴趣,如:降(下)半旗、喝闷酒、喝大酒、生闷气、帮倒忙、赶急路、拉偏架、打群架、吃暗亏、拜早(晚)年、吃长素、费大事、开倒车、喊倒好儿、打嘴仗、过眼(嘴)瘾、认死理、走夜路、打雪(水)仗、喝倒彩、对嘴炮、吃大亏、发酒疯、告地状、吃饱饭①洗冷(热)水澡、走冤枉路、吃开口饭、揩冷水面②、打口水仗、吃断头饭、唱对台戏……这种3音节词语作为特殊的语法现象而受到众多学者的关注(杨书俊 2005,李慧 2012,孟凯 2016)。显然,这里的定语和名词中心语,如“降半旗”中的“半”和“旗”之间没有明显的语义关系,但它们却表现出如此的句法结构,这一点颇让人费解。另外,又有两个问题我们最为关心:第一是这类插入成分与动宾结构有特殊的语义关系,到底是何成分,又为什么以定语的成分出现;第二是任何结构的形成都应归结到句法运作上来,这些成分又如何成为定语成分。

我们先看这些“嵌入”成分性质的认定。赵元任(Chao 1968:300)将其称为“移置的修饰语”(displaced modifiers),即修饰成分原本是修饰整个短语,后被移到短语之内。也就是说,这类现象本质上是一种形义错配(syntax-semantics mismatch),这一点反映在嵌入成分(修饰语)所表示的语义属性并非名词性成分所指概念具有的,语义上不指向名词性成分,反而与动词具有依存关系,一般不能脱离动词而存在(李慧 2012)。例如:

① a.喝好酒 b.喝闷酒

a’.买好酒 b’.*买闷酒

② a.听好戏 b.唱对台戏

a’.看好戏 b’.*看/听对台戏

③ a.走石头(的)路 b.走冤枉路

a’.修石头(的)路 b’.*修冤枉路

可见,此类修饰成分与一般的名词修饰成分不同,后者可以与名词性成分语义上直接组合,自由地应用于动宾搭配,而前者语义上表达的是动宾结构所表示事件的某种属性,修饰的是整个动宾结构。因此,它们应当属于状语性成分,后经历某种句法上的运作,最终形成表面上只修饰名词性成分的语序。

通过考察语料,可以发现这类“移置的修饰语”同一般的状语成分的修饰功能无二,如下:

④ a.表示程度,如:降半旗,吃大亏,喝大酒,出大力,卖死力等。

b.表示方式,如:帮倒忙,打快球,赶急路,打群架,喝猛酒等。

c.表示时间,如:开夜车,拜早(晚)年,吃长素等。

d.表示地点,如:打地铺,敲边鼓,跑旱船,打野食等。

e.表示状态,如:吃长素,喝闷酒,唱独角戏,吃哑巴亏等。

f.表示工具,如:揩冷水面,打口水仗,打雪仗,过嘴瘾,过眼瘾等。

此时,还有一个问题需要关注,即状语成分移至名词之前以后,与其处于紧邻的位置,很容易与其一起被重新分析成一个成分,这体现在两个方面:首先,由于状语成分要么为可以兼用做副词和形容词的词,要么为名词性成分,处于名词之前很容易被分析成名词的修饰成分,二者紧邻共现的几率随着词语的频繁使用而提高,黏附性增强,语义也产生关联,进而逐步发生词汇化(孟凯 2016)。例如,“吃偏饭”“洗冷水澡”“吃哑巴亏”中的“偏饭”“冷水澡”“哑巴亏”等都可以算作是独立的词汇性成分。其次,即便是大多数情况下二者尚未成词,也具有一些同一成分的特性。例如:这类结构可以发生离合化,说明二者在某种程度上成为一个整体,如:

⑤ a.他一连喝了三瓶闷酒。

b.广场上今年降了几次半旗。

c.她给朋友帮了几次倒忙。

d.我们走了好几回冤枉路。

因此,在这类现象中,一旦状语性成分出现在动宾结构的内部,出现在名词之前,就或多或少地在意义和结构上具有一些名词修饰语,也就是定语的特性。

至于这些语义上为状语的成分为什么以定语的身份出现,刘辉(2009:55-56)解释如下:逻辑状语相对逻辑宾语是次要的事件分类维度,而如果逻辑状语进入直接宾语的位置,由于该位置是事件次类的句法标志,逻辑状语的事件分类作用会因此而得到提高。除了直接宾语位置的事件次类标志身份外,还有一个因素有利于提高错配成分的事件分类地位,那就是直接宾语位置和自然焦点构成无标记组配(沈家煊 1999),从而将错配成分也标记为需要高度注意的对象。概言之,状语定化现象的动因是逻辑状语通过错配得到焦点化,从而提高其在事件分类方面的地位。该观点给我们一种启示:一成分如在句子中既可以出现在状语位置,又可以出现在宾语位置,还可以出现在宾语的定语位置,那么它们的差别就在于3者受关注程度不同,如下:

状语位置 < 定语位置 < 宾语位置

如此看来,状语定化的最根本原因在于信息结构——信息传达要求使然。当然,状语定化的动因问题,还要分形容词和名词来谈。对于形容词性状语而言,它如果出现在句尾,也只能以定语身份出现,刘辉(2009)的解释足矣。可是,对于名词性的状语来说,单纯焦点化的解释还是不够,因为名词性状语还可能会实现为宾语,即代体宾语结构,如:

⑥ 洗冷水、写毛笔、吃大碗

之所以这样,除了与焦点化有关系以外,还与动词类型有关。仔细观察状语定化所出现的语境,就会发现,这里面一部分是离合词,如“洗澡”“睡觉”,其宾语部分不能去掉;还有一部分虽然不是离合词,但其动词语义较为泛化,其宾语携带重要的信息,去掉后,就无法完善传达句式的意义,如“上班”“打架”等;而与代体宾语搭配的动词,多数情况下省略的则是一些冗宾语(冯胜利 2013),如“吃饭”中的“饭”(是以有了“吃食堂”“吃大碗”)、“写字”中的“字”(是以有了“写毛笔”)、“骂人”中的“人”(是以有了“骂街”),不一而足。可以说,状语定化和代体宾语不能截然分开,要讨论状语定化现象,不可避免就要涉及到代体宾语。

接下来,我们再看另一个问题:这些语义上为状语的成分如何实现为名词的定语。在着手探讨这一问题之前,我们还有必要对当前的研究状况做一回顾,以期从中得到一些启发。

2 状语定化研究现状:兼谈轻动词理论的适用性问题

统观以往文献,对状语定化的专题研究并不多见,但许多关涉其他问题的探讨都可以扩及此类现象,譬如动词核心移位的思想。

可以说,以往对形义错配相关现象的研究大多是在轻动词思想的指导下进行的,如Huang(1994,2005)、Tang(1998)、黄正德(2008)、邓思颖(2008,2010)等对伪定语的解释,黄正德(2004,2008)对伪名量的解释等。在这种背景下,人们难免会把动词核心移位思想推及状语定化。事实上,仔细考察以往的研究,我们就会发现,这一想法早已在萌芽之中,譬如,郭锐(2017)、潘海华和叶狂(2015)、庄会彬和黄梅(2015)等用来解释离合词现象的思路以及冯胜利(2000对空动词思想的结合运用,皆可用于对状语定化的解释。下面我们不妨再对这种思路做一简要探讨。

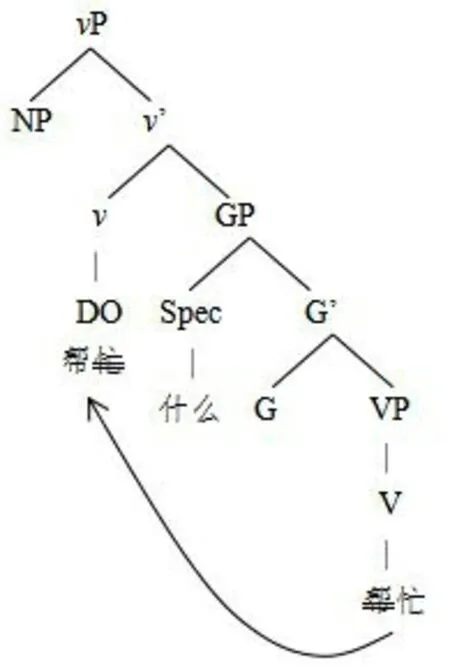

首先,用轻动词解释离合词现象,最早源自郭锐(2011/2017)③。他借用黄正德(2008)的GP思路,整体复制动词“帮忙”,将其一个拷贝(copy)与轻动词结合,再经过同形删略后,生成离合词结构。根据其分析,“帮什么忙”应当做如下推导:

⑦ a.[DO] 什么 [帮忙] (底层结构)

b.帮忙什么帮忙

(把宾语位置的实义动词拷贝到轻动词DO位置上,并删除上层拷贝的右端、下层拷贝的左端)

c.帮什么忙

如用树形图表示,则为例⑧:

⑧

潘海华和叶狂(2015)也是用同源宾语结构的观点来解释汉语离合词现象。其核心观点为:离合词由于在句法上无法带直接宾语,因而通过一种“曲折”的方式把受事成分安排为同源宾语的定语,⑨的推导过程可如⑩所示(潘海华 叶狂 2015:310):

⑨ 我帮了他的忙。

⑩

也就是说,“我帮了他的忙”的基础结构为“我帮忙了他的帮忙”,经过互补删略(complementary deletion)而成。

刚来芜湖的最初几年,常常被妈妈差遣着走水路回乡下。在船舷边,吹着江风,观瞻沿岸风景,江畔寥落的芦苇湿地间,偶有白鹭飞起……慢慢地,荻港到了,铜陵到了,大通到了,然后就是终点站桂家坝码头。

以上两种操作模式,单就其句法运作而言,应该没有技术性的问题;但问题是他们并没有真正说明白,是什么机制允许上面的“帮忙”删除了“忙”而下面的“帮忙”删除了“帮”——后者或许我们可以说是通过承其先行语删略(句法上允许这种删略机制,特别是移位后留下的语迹经常会因这一机制遭到删除),那么前者呢?显然,句法上并没有提供这样一种删略机制。

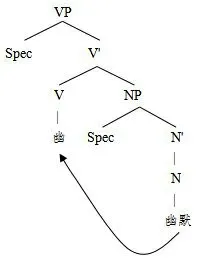

为解决这一问题,庄会彬和黄梅(2015)提出部分移位的思想,即派生离合词,句法上需要做的只能是部分复制,而非整体复制。其有关部分复制的思路来自徐杰和田源(2013)之于反复问句的论述。他们指出,反复问句与离合词都可以进行部分复制或者整体复制,但两者的根本动因并不相同:反复问句的动因是要核查[+Q]特征,而离合的动因是填充动词空位。在这一基础上,他们提出,离合操作可分两步完成。第一步:部分复制。如下:

离合词句法操作的第二步是承前删略,即“幽默”因为前面的拷贝中存在“幽”而删除其自身携带的“幽”。以程式表示,则如下:

A X AB → A XAB

然而,有了这些,并不意味着状语定化就可以顺利推导。譬如,如何把“用冷水洗澡”变换成“洗冷水澡”?按照传统的句法理论,介词短语“用冷水”所具有的句法地位应该是附接语。因此,要利用轻动词理论顺利推导出状语定化现象,还要借助冯胜利(2000)的观点。冯胜利(2000)以动词融合的观点分析了“写毛笔”这类代体宾语现象。他提出,“写毛笔”的底层结构实为“用毛笔写(字)”,其中“用”是一个抽象的空动词,“字”是一个空代词。“写”移到空动词的位置,即可获得“写毛笔”。如下(冯胜利 2000:28):

应当说,冯胜利(2000)这一思路极为巧妙。利用轻动词的思想,再结合这一思路,可以较好地解释状语定化现象。如前所述,动宾结构所表示的事件的修饰语应当落实为状语。根据形式句法学X-杠标理论的标准看法,状语是附接语(adjunct)成分,附接在所修饰的成分之上。因此,表程度、状态等的副词性状语成分修饰整个动宾短语,因此要附接于VP之上。与此同时,VP之中的动词经历中心语移位,提升到v的位置,就生成当前错配的语序。

然而,冯先生的解释毕竟是建立在假定引导工具成分的介词为空代词,且这一介词具有动词地位的基础之上,与生成语法界通行的把介词短语处理为附接语的方式相去甚远④。除此之外,单就例而言,冯先生对代体宾语的解释方案还有另外两个问题亟待回答:第一,例中,为什么“写”提升后,“写”的宾语“字”不再出现;第二,我们知道,在例中,“写”本身携带两个题元角色,分别为施事和受事,当“写”提升以后,这两个题元角色又分别如何得到指派。对于第一个问题我们或许可以解释为“字”因为无法获得格而不能出现;然而,一旦这样,第二个问题则更为棘手:既然“字”无法获得格,根据可见性假说,它自然也就不能被指派题元角色,这样一来,“写”所携带的题元角色之一,“受事”题元角色自然就无法得到指派——这显然与题元准则相悖逆。在这一背景下,我们期望可以在不破坏介词短语为附接语这一传统处理方案的前提下推导状语定化现象,同时还要对上述两个问题做出回答。

3 状语定化的推导:一种尝试性的解释

我们在此使用的是转换生成语法早期的词项插入规则(Ouhalla 1999:50):将词项X插入终端节点Y下,要求使得Y与X的范畴特点相应,YP与X的次范畴特点相应。有了这一规则,我们首先来讨论汉语形容词/副词的状语定化现象。

3.1 形容词/副词状语的定化

事实上,汉语的形容词/副词状语定化现象的推导颇为简单明了,因为这类成分在句法结构上无论出现在状语位置还是定语位置都是以附接语身份,无须过多的推导步骤。以“喝闷酒”为例:

从词库出来后,这些词在句法树上找到各自的位置,其选择有二:第一种,插入到V’的位置,做其状语;第二种,插入到NP的定语位置。分别如下所示:

b.

之所以会这样,主要是与汉语词的根性特征有关。根据庄会彬(2015,2019)的论证,汉语形容词的缺少形态范畴,且描写性通常很弱,无法表明自身的语法意义。因此,汉语形容词与其他词类的界限模糊——汉语中多数形容词通常可以无须任何标记就能较为自由地转化为动词、副词,甚至名词,而要用形容词描述时却需要额外辅助手段。也就是说,汉语的形容词(以及动词)在从词库出来的时候实际上是裸露的词根,很多时候根本无法绝对判定它们是副词还是形容词。而句法树上恰恰提供了两个位置可供其插入,是以有了以上两种不同的结果。

除了以上这一点,这里还需要讨论一个问题,那就是下例中“忙”是不是宾语的问题。

事实上,这涉及另外一个问题:那就是离合和状语定化孰先孰后的问题——是不是状语定化导致了离合。如果不是,那么“帮忙”或可视作动宾结构,毕竟“帮”和“忙”已经在句法树上分别占据了动词V和其宾语NP的位置(且不管其离合状态是如何推导的),之后才有定化问题。鉴于离合词的离合状态与状语定化不存在伴生关系,我们只能认为在定化状语附接于离合词的第二音节之前,该音节已经在树形图处于一个NP的位置(姑且说,该离合词已经“动宾化”了)。

3.2 名词状语的定化

以上所谈的是形容词状语的定化,总体说来,形容词状语的定化较为简单明了。而具体到名词,则更为复杂,因为这还涉及格的指派问题。

Zhuang和Zhang(2017)讨论期间短语和频率短语时指出,汉语的主要赋格方式是结构赋格,是以汉语中的期间短语和频率短语要么从动词那里直接获得格,要么作为量化成分以名词定语的形式出现,通过与宾语的一致关系获得某种特定的格。对于表工具、处所、时间等意义的名词成分而言,获得格的方式则有3种:从介词那里获得格,从动词那里获得格,以及以定语身份出现,通过与宾语的一致关系获得某种格。先看这些名词性成分在状语位置是如何得到格的。

就我们的观察,名词成分如出现在状语位置(倘若可以的话),都需要介词或/和方位词为其指派格。如下:

c.靠开口吃饭 d.用冷水洗澡

e.用雪打仗 f.(在)夜里走路

可见,这些名词成分在状语位置皆可以得到恰当的旁格。那么,这些成分出现在定语位置的情况呢?事实上,表工具、处所、时间等意义的名词成分出现在定语或宾语位置,同样与满足格需求不无关系,当句子的信息在表工具、处所、时间等意义的名词成分上,或者句子结构中没有为其提供一个可以指派格的介词,那么它们就可能以定语的形式出现。

c.吃开口饭 d.洗冷水澡

e.打雪仗 f.走夜路

很显然,表工具、处所、时间等意义的名词成分以定语形式出现,其格的获取比较容易理解——它们可以通过一致关系获取某种特定的格。有意思的是,如前所述,定语和状语只是表工具、处所、时间等意义的名词成分在句中的两种实现方式,除此之外,另外一类实现方式是宾语,如例。一个棘手的问题是:我们采用词汇插入规则来推导例,是否就可以解决冯胜利(2000)所要面对的两个问题。

3.21 赋格问题

首先,我们认为,状语以宾语形式出现,显然是为了夺取动词所指派的宾格。而动词所指派的宾格被夺后,其受事宾语也因为无法获得格而只能隐遁(retreat),这一点庄会彬(2014)已经有所讨论,这里不再赘述。

一个关键的问题:为什么汉语中表工具、处所、时间等意义的名词成分可以出现在宾语位置?孙天琦和李亚非(2010)以汉语的词汇特征解释这类现象。其核心思想如下:一个动词由词根(lexical root)和少量事件类型标记(event/situation typer,简写为ST)组成。词根把相应的事件概念化,包含了所有与其相关的参与者信息。而类型标记的作用是分拣出与事件类型直接相关的参与者信息。汉语的独特之处在于它允许词汇动词中只有词根,而无类型标记。如此一来,汉语的动词就好像失去了外壳,所有编码在词根中的参与者信息都暴露给句法,所有能得到语义解释的参与者都有可能进入句法操作,实现为论元。正是这一特性造就了汉语的论旨自由性。也就是说,汉语动词只包含一个裸露的词根,当这样的动词进入句法运算时,另一个因素开始起主要作用(孙天琦 李亚非 2010): 句法通过X阶标结构(X-structure)和格过滤式(Case Filter)来允准NP,这些名词性成分应该独立地满足完全解释原则(Principle of Full Interpretation)。

据此,在汉语中只要一个名词性成分与动词词根有某种符合常识的语义关系,又符合相关的句法规则,它就有可能进入句法运算。这就使得出现在宾语位置上的成分并不局限于受事,是以汉语的宾语选择也因此显示出较强的基于语境(context-dependent)的灵活性。这里的语境,就我们的理解,当是指信息结构。接下来,我们不妨讨论一下信息需要和格需求如何共同导致“毛笔”的3种实现方式。首先,词库中应该具备以下5个词项:

然而,从词库出来时,出于信息和格的需求,就出现3种结果:第一种是“毛笔”借助于介词“用”实现为动宾短语“写字”的状语,这时,它从介词“用”那里获得(旁)格⑤,如下所示:

第二种是,出于信息表达的需求,“毛笔”需要出现在句尾的焦点位置。这时处所成分要么“伪装”成动词的宾语出现,而迫使其真正的宾语隐退;要么以宾语“字”的定语身份出现。之所以如此,是因为汉语不允许工具短语出现在动宾短语之后(即不允许“*写字用毛笔”这样的句子);如此一来,动词后能够接纳NP的位置只有V的宾语以及该宾语的定语位置。

如果“毛笔”选择的是宾语位置,即夺取动词指派给其宾语的格,以“代体宾语”的形式出现。这时,“写”的受事宾语却因无法获得格而只能选择隐退。如此一来,我们得到:

当然,“毛笔”还有一种选择,那就是进入“字”的定语位置,是以有了这一句式:⑥

也就是说,所谓的代体宾语和状语定化不是在“D-结构”向“S-结构”的投射过程中推导的,而是在从词库拼出的时候直接实现在动词宾语或该宾语的定语位置的。

有趣的是,英语中也有类似代体宾语的例子:

b.John loaded the truck with the hay.

3.22 题元角色的指派问题

可以说,表工具、处所、时间等意义的名词成分出现在定语或宾语位置上,从格理论的角度都可以讲得过去;但在其题元角色的指派问题上,仍是需要做出进一步的交代。譬如,在生成语法的框架中,每一个题元角色都必须得到指派。然而,句法只能为一个及物动词提供主语和宾语两个格位,一旦非核心成分占据宾语位置,受事成分就不能再出现在宾语位置。那么,动词的受事题元角色该如何得到指派?虽然孙天琦和李亚非(2010)文中称,如果受事成分要出现的话,只能出现在不需要格位的话题位置,如“这顿饭咱们吃食堂吧”。然而,并不是所有的受事成分都能以话题身份实现,如“*这个字我们写毛笔吧”。然而,在“张三写毛笔”一句中,“写”的受事题元角色又必须得到指派,否则就要违反题元准则。具体如何指派?这实际上涉及到题元合并的问题。

根据Higginbotham(1985)有关题元合并的定义及Li(1990)对该定义的引申,“张三写毛笔字”这一结构中有3个题元角色需要得到指派,分别为施事、受事、工具。而动词“写”只能向其论元指派两个格,主格和宾格。这意味着,题元之间必然需要合并,否则3个题元角色无法指派给两个论元。逻辑上来讲,存在3种可能,即<施事-受事,工具><施事-工具,受事><施事,受事-工具>。而事实则是,“毛笔字”被指派了两个题元角色,一个是“写”的受事,一个是工具(当然,虽有两个题元角色,但通常不会产生歧义)。

仔细观察,语言中这种由于题元合并和格需求双重作用而导致的宾语,不仅有代体宾语,还有很多“真宾语”,例如,“挖地道、挖金子”。正如邢福义(1991)所指出,这类宾语并非动词“挖”所作用的对象,而是其目标。由此可以设想,这里的“地道”“金子”可能都获得两个题元角色,分别为“受事”“目标”,从而满足题元标准的要求。

3.23 状语定化在语义上的放行机制

值得注意的是,状语定化句式的理解,高度依赖于背景知识。事实上,像笔者第一次见到“告地状”时大脑里就出现2种解读,即“地”是“告”的对象和“地”是“告”的场所。之所以会产生2种解读,很可能是因为“地”获得两个题元角色,“受事”和“处所”。在具体解读的时候,人们可能会选择其一,若选择的为前者,则会有第一种解读方式;如选择的为后者,则会有第二种解读方式。事实上,在日常实际中,人们一般不会出现理解上的误差,这主要是因为言语背景、现实世界的参与。这就是说,虽然“地”被指派两个题元角色,但人们在接收到这一语言信息,进行具体理解的时候,人们只需要启动其中一个题元角色。

可见,相关的参与者信息能否成立,主要看它是否通过人们的背景知识被理解。因此,当汉语母语者接触到“状语定化”结构时,人们会自动地调用自己的背景知识予以重新梳理。需要指出的是,这些结构形成之初,必然需要借助于背景知识的参与,而后语义沉淀,这些结构得以凝固下来,便可以脱离语境使用。

4 结束语

本文讨论两种状语定化的现象,即形容词/副词状语定化现象和名词性状语定化现象两种情况虽然表面不同,实则本质相似,都是信息结构与句法互动的结果。尤其对于名词性状语定化现象来说,来自信息结构的动力与句法上的限制之间的角逐则构成了其作为形义错配形成的主线。需要指出,状语定化现象是汉语中一类较为特殊的语法现象,而且还是一个现行(ongoing)的语言现象,处于“定化”过程前端的一些,已然与名词性成分发生词汇化,如“偏饭”“冷水澡”“哑巴亏”等,这也是汉语中“句法词”的一个来源(庄会彬 2015),而另一些虽然句法上“定化”的状语在某些方面有定语的特点,但语义仍较为透明,它们的语义并没有直接组合的关系,其解读也要依赖结构的推导和词语的字面意义。

注释

①“吃饱饭”此处并非是表示动结式的“吃饱了饭”的意思,而是“饱饱儿地吃了一顿饭”的意思。

②上海方言里有这种说法,意思是“用冷水揩面(洗脸)”。

③该文最早于2011年以会议报告形式公开(郭锐. 同形删略和离合词、不完整词[R]. 第三届两岸三地句法语义小型论坛论文 中国社科院语言研究所,2011.),后经修改发表于《语言科学》(郭锐 2017)。

④事实上,冯先生自己也承认“这一结构跟一般的分析不同”(冯胜利 2000:26)。他这里所言的一般的分析,当是指把介词短语处理为附加语的分析方式。

⑤当然,理论上还存有一种可能的设想,即,这里的介词“用”应该是从词库拼出后加上,其作用是为了赋格。这一点很像是英语句子For Bill to study English is hard.一句中的for(Ouhalla 1999:184)。

⑥有人指出,这里的“毛笔字”并非是状语定化的结果,而是一个真定语。事实上,这个问题并不妨碍它可以被用来充当例句,因为这里要谈的关键是“毛笔”是如何获得格的。