基于改进三维生态足迹的自然资本动态评估

——以南水北调中线工程核心水源地为例

2020-07-02郭永奇

郭永奇

(南阳理工学院,河南 南阳 473000)

客观、准确地对自然资本的利用状况进行定量评价和监测是研究区域可持续发展的重要方法。由William Rees和Wackernagel提出的生态足迹模型因其能够定量测度区域可持续发展状态而被学界认可和广泛应用。Wackernagel、Haberl和Liu X M、Drastichován M、Albarracin G等分别对生态足迹在全球[1]、国家[2-3]、区域[4]、城镇[5]等各个层次的应用进行了研究。但该模型主要侧重生态消费和生态承载力的测算,进而导致评价结果不够科学,从而使计算结果可能出现“伪可持续性”[6](该生态足迹模型计算结果是可持续的,但这种可持续是通过消耗大量的自然资源存量资本换来的,实际上是处于不可持续的状态)。Niccolucci等[7]通过引入生态足迹深度和生态足迹广度来对传统生态足迹模型进行改进,将该模型由二维升级到三维。随后运用改进后的三维模型分析了1961—2006年全球尺度的自然资本利用广度、深度的变化趋势,并讨论了其应用于国家尺度自然资本核算的有效性[8]。此后,国外学者开始运用该模型,使得相关研究向纵深拓展。生态足迹自1999年被引入中国后,国内学者刘宇辉、陈东景,徐中民和Yin Y H、郭秀锐等和Yao X W、龚建文等和宋静等、周晔等分别对生态足迹在国家[9]、区域[10-11]、城市[12-13]、区县[14-15]、乡镇[16]各个层次的应用进行了研究。因该模型还存在着一定的缺陷,为此,国内外学者也不断尝试对生态足迹模型进行修正和完善[17-20],但这些修正和改进仍未能解决二维生态足迹模型中忽视对自然资本构成的区分问题[7],方恺[21]对Niccolucci等[7]的计算方法在某些方面存在质疑,并对原始三维足迹模型做出改进并引入中国。改进后的三维生态足迹克服了传统二维生态足迹不能区分自然资本存量和流量的难题,使计算的结果更加科学,更能全面地反映区域可持续发展的实际情况[8]。这一研究成果也得到了国内学界的认可并将用改进的三维生态足迹模型进行应用方面的研究。如向诗月等[22]、刘海燕等[23]、杨屹等[24]采用改进后的三维生态足迹模型分别对上海市、沈阳市和陕西秦岭南部山麓等自然资本进行了评估,并就影响生态足迹的主要驱动因素进行分析。方凯等[25]将生态足迹、水足迹和相应的能力指标整合到一个改进的三维模型中,对2000—2014年贵阳水和土地利用情况进行评估,结果发现贵阳的经济增长并没有与生态足迹和水足迹脱钩的迹象,进而指出贵阳近年来自然资本流动不足和库存积累枯竭,长期以来一直处于超调状态。

南水北调中线工程水源区包括汉江和丹江两大水系,而丹江口水库淅川流域面积26.16 hm2,占水库控制流域面积的56.9%,是南水北调中线工程渠首县和核心水源区,也是国家重点生态功能区。基于此本研究将南水北调中线工程核心水源地界定为淅川(以下简称核心水源地),并以此作为本研究的对象。核心水源地的自然资本的利用状况直接影响到南水北调中线水源区的水源涵养和水质净化,也关系着受水区人民生产、生活的用水质量及南水北调中线工程的顺利进行,因此对核心水源地自然资本的利用状况进行评估具有非常重要的价值。学界是对南水北调中线工程水源地的生态足迹的研究已取得一定成果[26-28],但这些研究均是基于二维生态足迹层面,并未对自然资本的存量和流量进行区分,研究结果可能会出现“伪可持续”。基于此,本研究采用改进后的三维生态足迹模型对核心水源地的生态足迹、生态足迹广度和足迹深度进行测算,进而对其自然资本利用状况进行评估,以期为水源地的生态建设和环境保护提供决策参考。

1 研究方法及数据来源

1.1 研究区域概况

淅川县位于河南省西南部,与陕西、湖北省相邻。32°55′~33°23′N,110°58′~111°53′E,集山区、库区、移民区、贫困区为一体,肩负着“一江清水向北流”的时代担当和历史使命。区域总面积2 820 km2,总人口67万人,其中贫困人口6.8万人,占全县总人口的10%,占南阳市贫困人口的1/3。2018年,全县生产总值达228亿元,同比增长7.7%;第一产业增加值实现38.13亿元,比上年增长3.6%;第二产业增加值实现106.75亿元,比上年增长7.5%;第三产业增加值实现83.97亿元,比上年增长10.2%。全年城乡居民可支配收入18 857元,农村居民人均可支配收入12 114元,城镇居民人均可支配收入30 598元。全社会固定资产投资87.037 7亿元;社会消费品零售总额118.52亿元,同比增长10.1%。

为了保证水库的容量和高度,使水能够自流到北方,须将丹江口库区的大坝由原来的162 m加高至176.6 m。大坝加高后,库区将淹没淅川县土地面积143.9 km2,直接淹没人口10.7万人,淅川县需动迁16.2万人。根据淅川县南水北调移民安置指挥部资料显示,淅川自2008年12月至2011年8月,先后以每批1.08万、6.5万、8.6万的密度迁出16万多人,其中县内安置1.9万人,出县外迁安置14.3万人。自2014年12月12日正式通水4年多来,自淅川县陶岔渠首调水入渠水量已超过150亿m3,惠及沿线京津冀豫4省市5 320万人,在保障供水率、修复水生态、提高水环境的承载力等方面作出了巨大贡献。

图1 研究区域

1.2 研究方法

传统生态足迹模型及以后一系列改进后的模型虽然都揭示了自然资本的重要性,但都是基于二维层面,并未对自然资本的存量和流量进行实质上的区分。为此,国内学者在借鉴国外研究的基础上,通过引入足迹深度和足迹广度2个指标,实现了存量资本和流量资本的分类测度,也使传统的二维生态足迹转变为三维生态足迹模型。但三维生态足迹模型虽区分了自然资本存量和流量,但它只适用于单一的土地类别,且混淆了自然资本在生态盈余和赤字方面的本质差异,从而会导致对生态足迹广度和深度的错误估计,因此它还存在一定的局限性。为此,我国学者方恺对其改进,从而解决了三维生态足迹仅限于某一特定地类的问题,进而也避免可能出现的生态赤字和生态盈余错误抵消。本文本研究采用方恺对其改进后的区域三维模型,具体计算方法见文献[29]。

1.3 数据来源与处理

本研究数据来源于淅川县2009—2018年经济统计年鉴、2010—2019年《南阳市统计年鉴》以及南阳市南水北调领导小组中线工程办公室提供的相关数据资料。在计算过程中,因研究区域统计资料不全,采用学界传统计算方法,将研究区域生物资源的生产量代替其消费量。同时,考虑到不同区域的6大类生产性土地面积相关转化系数与生产力的差异性,本研究基于FAO和WWF相关数据,借鉴国内学者的相关研究[30-32],最终估算得出适合研究区的耕地、林地、草地、水域、建筑用地、化石能源地等6类生产性土地类型的均衡因子2.15、1.36、0.48、0.35、2.15、1.36,产量因子分别为1.31、0.735、0.19、1.51、1.31、0。煤炭、焦炭、汽油、柴油的折算系数分别为20.934、28.470、43.124、42.705。

2 核心水源地三维生态足迹的计算及分析

2.1 核心水源地生态足迹的计算

核心水源地2009—2018年间生态足迹计算的生物资源消费账户包括4个部分:(1)农产品主要包括谷物、豆类、红薯、油料、棉花、烟叶、蔬菜、瓜果、茶叶等;(2)动物产品主要包括猪肉、牛肉、羊肉、禽肉、奶类、蜂蜜、禽蛋等;(3)林产品主要包括木材、桃子、柑桔、花椒、核桃、板栗、油桐籽等;(4)水产品主要包括鲢鱼、鳙鱼、草鱼、银鱼等。能源消费账户主要包括焦炭、煤炭、柴油、汽油、电力等。同时考虑到贸易的影响,在生物资源的消费额中也考虑到其贸易情况,并做相应的调整。

依据上述改进后的三维生态足迹的计算方法,结合所获取的相关数据进行计算,最终计算结果如下:

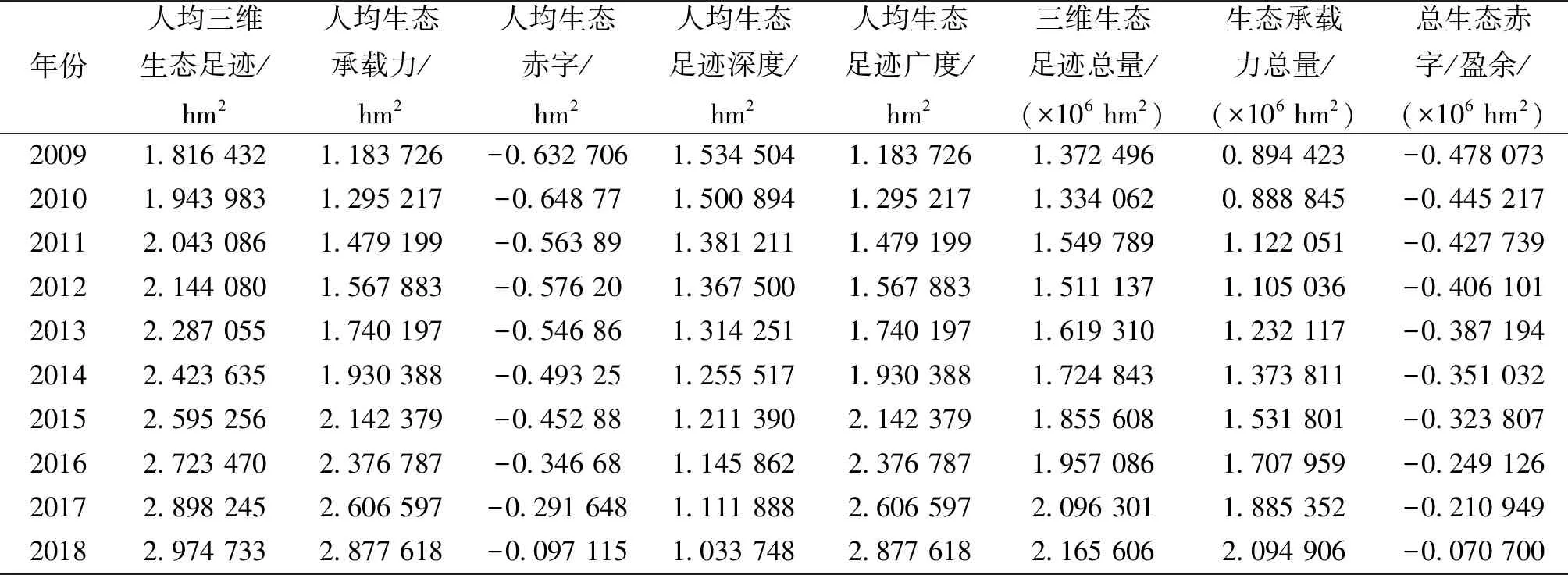

表1 核心水源地2009—2018年生态足迹计算结果汇总

2.2 核心水源地各地类三维生态足迹与承载力变化分析

2.2.1 总量的分析

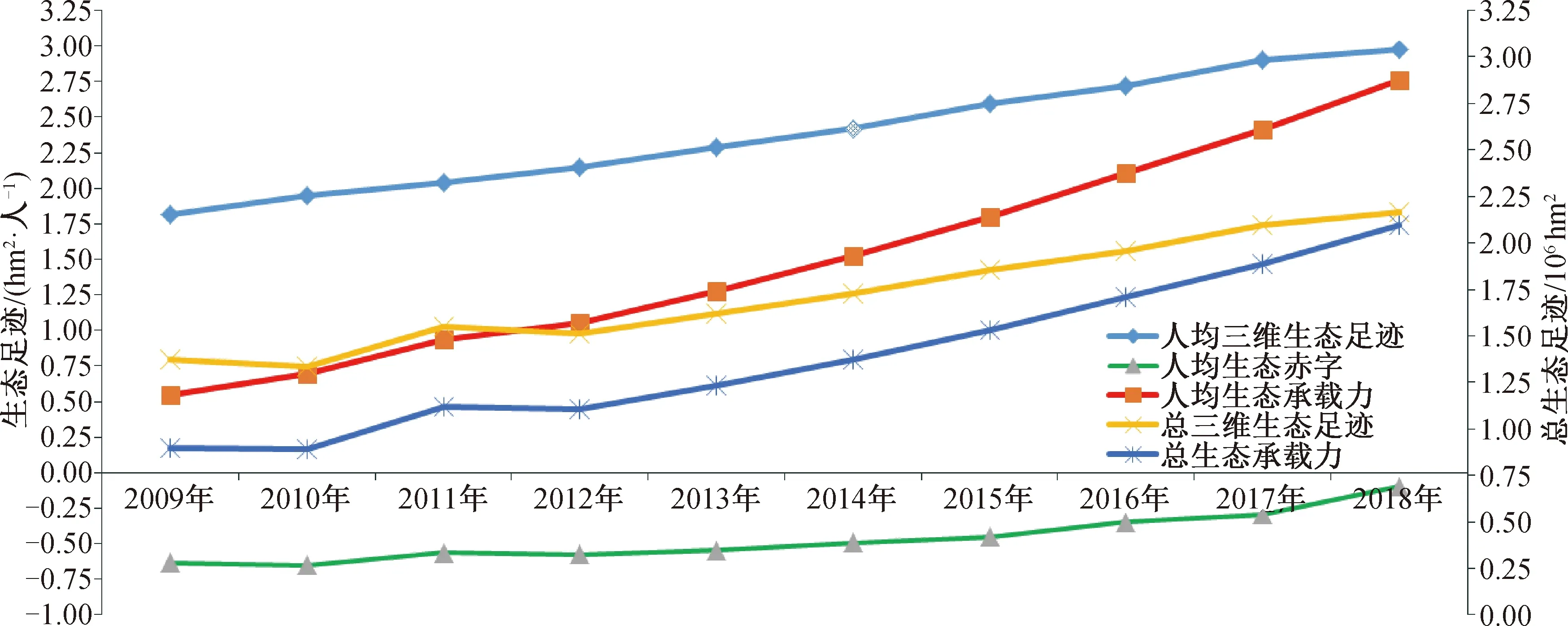

从图2可以看出,核心水源地的三维生态足迹总量和生态承载力总量变化趋势是一样的,2011年略微下降后又呈现出上升的趋势。生态足迹总量从2009年的1.372 496×106hm2上升至2018年的2.165 606×106hm2,年均增长率为5.2%;生态承载力总量从2009年的0.894 423×106hm2上升至2018年的2.094 906×106hm2,年均增长率为9.92%;生态承载力总量的年均增长率高于生态足迹总量的年均增长率,这使得生态赤字总量呈现下降趋势,生态赤字总量从2009年的0.478 073×106hm2降至2018年的0.070 700×106hm2,年均下降率为19.13%。究其原因,核心水源地由于工程施工自2009年进行大规模移民搬迁,到2011年10月,共搬迁16.2万人。正是核心水源地移民搬迁,区域人口总数减少,相应地对本地的生态消耗减少,进而使其生态足迹总量下降。同时,因为搬迁后,部分土地被淹没,使得水源地的土地面积减少,进而使得生态承载力在此期间先减少后增加的态势。与此同时,为从根本上解决南水北调中线水源地的生态环境问题和保证调水水质,国家自2009年11月开始实施核心水源地淅川县进行土地整治和移土培肥项目,一方面因加强农田基础设施建设及城镇化的推进,使得研究区域内建设用地和化石能源用地增加,造成生态足迹总量也呈现出增长的趋势;另一方面通过对核心水源地的生态保护和建设,林地和草地面积增加,最终使其生态承载力总量呈现出总体增长的态势。

图2 核心水源地2009—2018年生态足迹与生态承载力动态变化

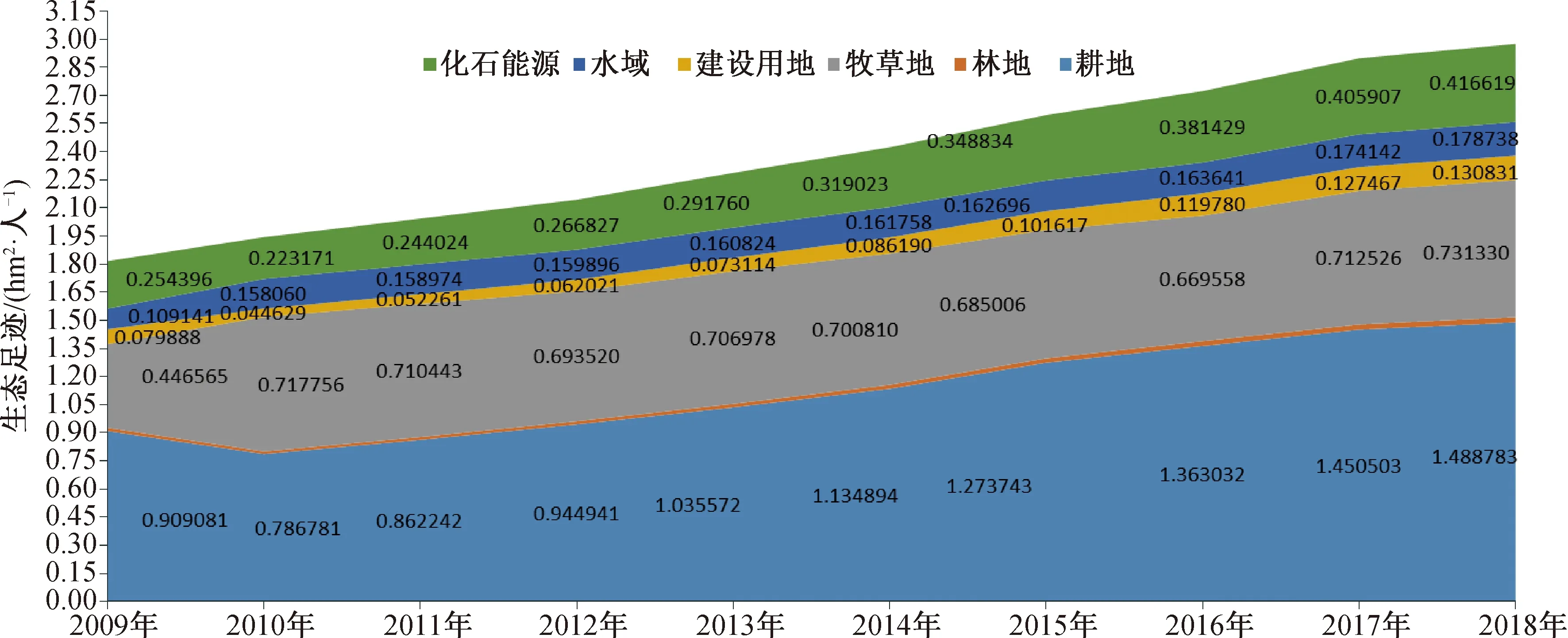

2.2.2 人均三维生态足迹的变化分析

根据图2可以看出,核心水源地在2009—2018年期间人均三维生态足迹呈现出上升趋势,从2009年的1.816 432 hm2/人增长到2018年的2.974 733 hm2/人,年均增长率5.63%。从各地类的人均三维生态足迹来看(图3),林地和水域的人均三维生态足迹呈上升趋势,但上升的幅度不大,两者分别从2009年的0.012 695、0.147 689 hm2/人增长到2018年的0.026 776、0.186 485 hm2/人;牧草地人均三维生态足迹还呈现出波动中上升的态势,从2009年的0.670 662 hm2/人上升到2018年的0.785 167 hm2/人;耕地、建设用地和化石能源用地呈现出快速增长的趋势,分别从2009年的0.735 158、0.041 701、0.208 528 hm2/人增长到2018年的1.459 989、0.116 475、0.399 840 hm2/人,年均增长率分别为7.92%、12.09%、7.5%。究其原因是为了保护好核心水源地的生态环境,在核心水源地,一是加强了水土流失的治理和生态环境建设;二是人工种草面积增加和之前遭到破坏的牧草地逐步得到恢复;三是实施了土地整治和和移土培肥2个项目,加快农田基础设施建设;四是消费水平提升,对鱼类产品、林果等需求较之前有所增加。上述这些举措使得核心水源地在耕地、建设用地和化石能源用地上的人均生态足迹呈现快速增长,草地的人均生态足迹呈现下降态势,水域和林地人均生态足迹呈现小幅上升态势。

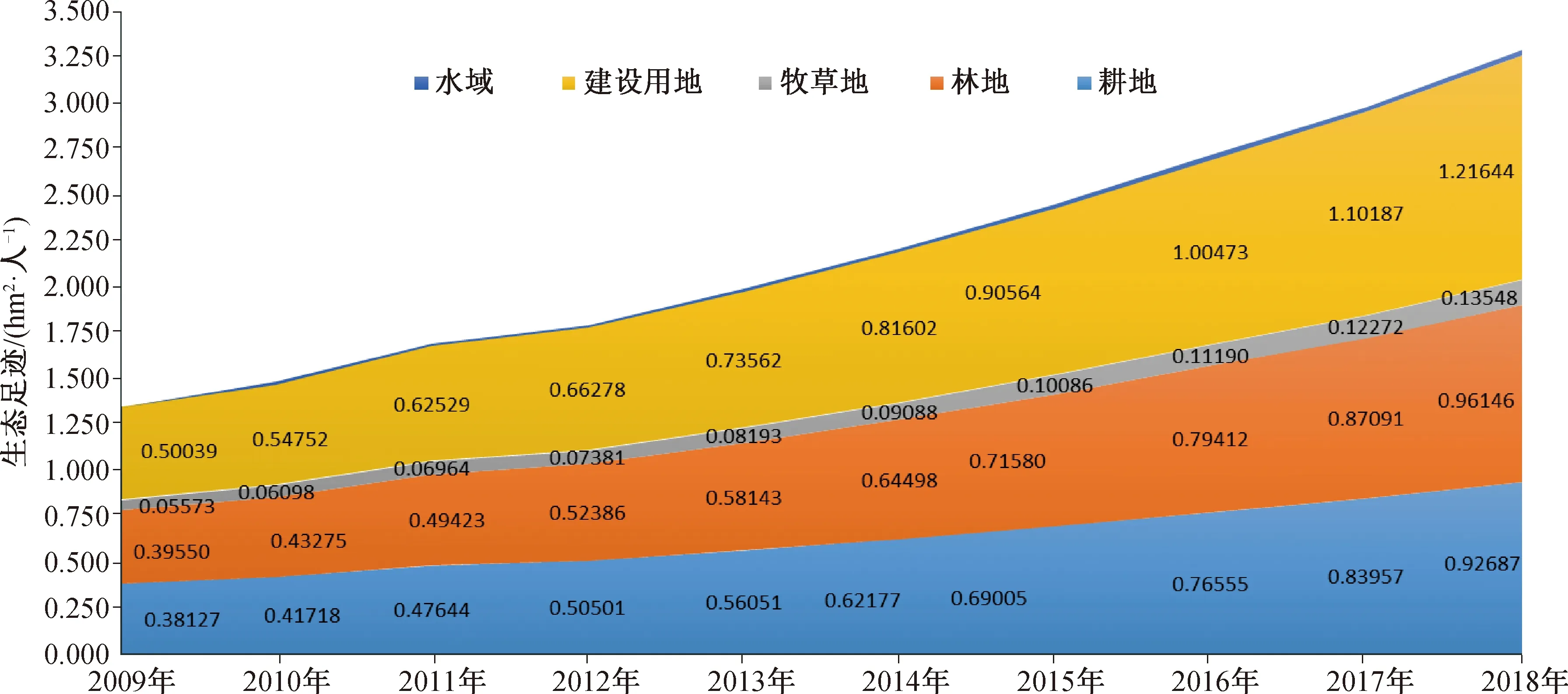

图3 核心水源地2009—2018年各地类人均生态足迹动态变化

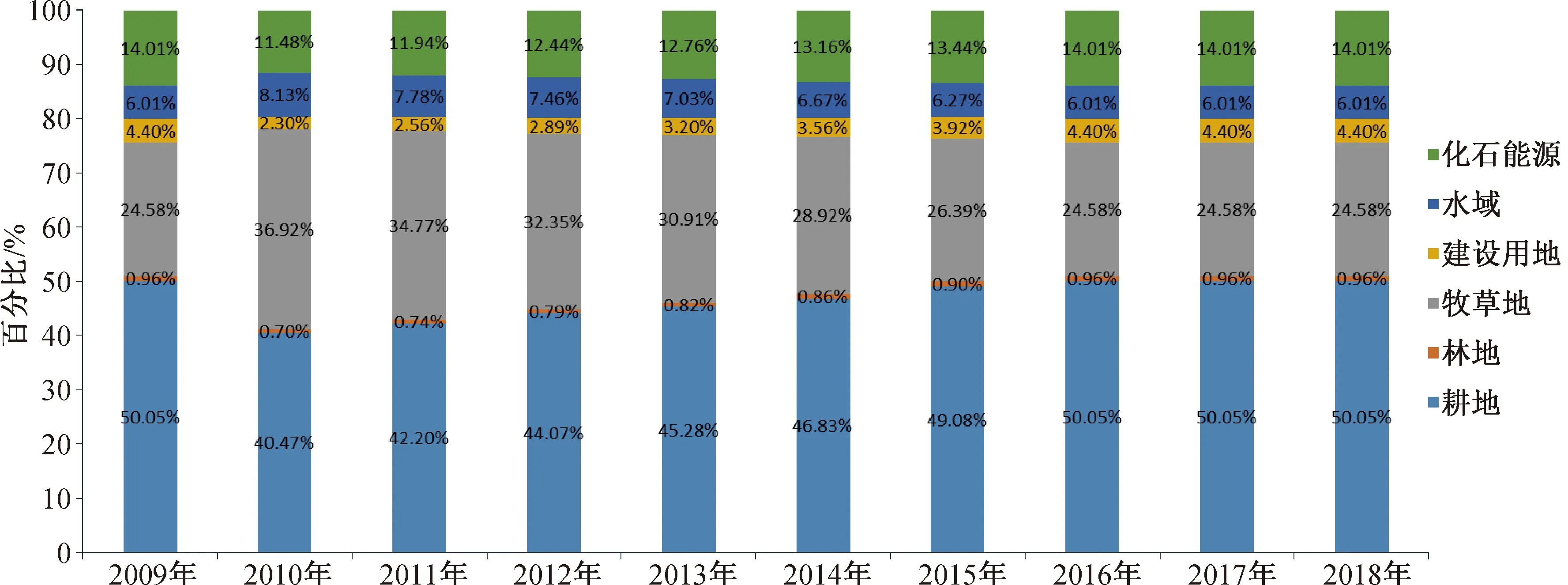

2.2.3 人均生态足迹和生态承载力的构成分析

从各地类的人均生态足迹构成来看(图4),耕地、牧草地和化石能源的生态足迹在6类生物生产面积中比重较大,综合占整个生态足迹的比重一直都在88%以上,它们既是核心水源地生态足迹的主要组成部分,也是构成其生态赤字的重要成分。这反映了核心水源地对农产品的需求弹性较小,除了粮食需求,其对肉类产品、禽蛋产品及奶制品等在需求结构中的比重较大。

图4 核心水源地2009—2018年各地类人均生态足迹构成变化

从各地类的人均生态承载力来看(图5),核心水源地在2009—2018年期间各地类的人均生态承载力均呈上升趋势,其年均增长率均在10.37%,且远远高于人均三维生态足迹的5.63%年均增长率,最终使得研究期间人均生态赤字呈现出逐年减小的趋势。从各地类的人均生态承载力构成来看,因水域的承载力变化不大,耕地、林地和建设用地在生态承载力的5类生物生产面积中比重一直最大,综合占整个生态承载力的比重每年都在90%以上,这说明了核心水源地的生态建设的成效已显现。究其原因,2009年11月至2013年1月,国家先后累计投资26亿在核心水源地实施了以“治水、整地、培肥”为重点的土地整治和移土培肥2个项目。通过项目的实施,共培肥耕地9 354 hm2,新增耕地126.7 hm2,使得核心水源地土壤耕作层得到改善,进而提升了核心水源地的耕地质量和数量。同时,核心水源区也加强了生态建设和生态管护工作,研究期间先后完成人工种草820 hm2和工程造林3 446.7 hm2,先后对造成水质影响的350家企业和禽养殖企业233家进行关闭和取缔,同时对41 729箱养鱼网箱进行了上岸拆解。上述这些举措使得核心水源地耕地、林地和建设用地的承载力得到提升。

图5 核心水源地2009—2018年各地类人均生态承载力动态变化

2.3 人均生态足迹广度与深度变化分析

根据生态足迹的相关理论,目前尚未划分出吸收化石能源燃烧产生的CO2的具体生态生产用地[32]。借鉴学界通用的做法,将能源用地的生态足迹深度和广度设定为0。从图6中可以看出,核心水源地的人均生态足迹广度与足迹深度呈相反的变化趋势,2009—2018年,生态足迹广度(即图中圆柱体的底面积)呈现出不断增加的趋势,而生态足迹深度(即图中圆柱体的高)却呈现出不断减小的趋势。底面积增加反映出核心水源地的资本流量利用不断增加,2009—2018年递增率10.37%。圆柱体的高度减少反映出核心水源区的资本存量消耗不断减少,年递减率为4.29%,两者反向变化的趋势使得人均三维生态足迹呈现出缓慢增长,进而使其生态压力逐渐减小,生态赤字逐年下降。

图6 核心水源地2009—2018年人均三维生态足迹动态变化

生态足迹深度是对一个区域内自然资本存量占用情况的反映。由图7可知,在各地类人均生态足迹深度上,水域和牧草地的人均生态足迹深度呈现快速下降的趋势,但仍然较高。这表明核心水源地生态建设和生态治理使得水域和草地的承载力增加,同时,生态的治理是一个长期的过程,使得上述两地类的生态足迹深度呈现快速下降的趋势并仍处于较高的状态。耕地的足迹深度占比较高,但呈波动下降趋势,这与核心水源地实施土地整治和移土培肥项目和加强生态治理与保护有关。核心水源地建设用地足迹深度的占比较低,且呈缓慢增长,这表明核心水源地虽然对建设用地的消耗较低,但仍处于增加的状态。林地的人均生态足迹深度等于1,表明其流量能够充分满足研究区域对该地类自然资源的需求。

图7 核心水源地2009—2018年各地类人均足迹深度动态变化

生态足迹广度是对一个区域内自然资本流量占用情况的反映。在一定程度上体现了区域的资源禀赋情况,同时也反映区域生态容量的状况。从图8可知,核心水源地5种土地类型的人均生态足迹广度均呈现出不同程度上升态势。进一步分析各地类在研究期间的数据,耕地、牧草地、水域的人均生态足迹广度与其人均生态承载力相等,这表明这三大地类的自然资本流量已被充分占用,接下来需要动用资本存量来满足自身的资源需求。而林地和建设用地因保护水源地生态需要,其自然资本流量还未被完全占用。从不同地类来看,这4类土地类型的人均生态足迹广度呈现上升的趋势。其中,耕地和建设用地的生态足迹广度增长率较高,牧草地、林地(因其人均足迹广度一直保持在0.015左右,故在图8中无法显示)和水域的增长率相对较小,但总体上呈现增长趋势。上述5种地类的生态足迹广度增加,不仅反映出核心水源地的生态压力逐渐趋于减少,也反映出研究区域自然资本流动性加强,可持续发展的能力逐步增强。

图8 核心水源地2009—2018年各地类人均足迹广度动态变化

3 结论与讨论

3.1 结论

本研究在借鉴前人研究的基础上,采用改进后的三维生态足迹模型测算了核心水源地2009—2018年不同地类及区域人均足迹深度、足迹广度和三维生态足迹,研究发现:

(1)核心水源地研究期间的生态足迹总量和生态承载力总量总体上呈现出增长趋势,该区域在研究期间存在着生态赤字。但生态承载力总量的年均增长率远高于生态足迹总量的增长率,这就使得研究区域的生态赤字总量呈现下降趋势。人均三维生态足迹和人均生态承载力总体上也呈现出上升趋势,但人均生态承载力年增长率也远高于人均三维生态足迹的增长率,最终使得研究期间人均生态赤字呈现出逐年减小的趋势。

(2)在各地类的人均三维生态足迹中,耕地、牧草地和化石能源生态足迹在6类生物生产面积中比重较大,它们不仅是核心水源地生态足迹的主要组成部分,也是构成生态赤字的重要成分。此外,在人均生态承载力上,耕地、林地和建设用地的生态承载力占整个生态承载力的比重每年都在90%以上,而且均呈现出上升的趋势。

(3)在人均生态足迹广度和人均生态足迹深度上,这两者呈现出相反的变化趋势。这种趋势使得核心水源地的生态压力逐渐减小,生态赤字逐年下降。在生态足迹广度方面,耕地、牧草地、水域的生态足迹广度与其生态承载力相等,这表明这三大地类的自然资本流量已被充分占用,接下来需要动用资本存量来满足自身的资源需求。在生态足迹深度方面,除能源用地及林地外,核心水源地的耕地、水域、牧草地变化较大,且呈逐年递减的趋势。

(4)为保证核心水源地生态系统平衡和可持续发展,需要降低生态足迹深度,拓宽生态足迹广度。为此,核心水源地应加强对水源地工业污染、面源污染、畜禽养殖污染以及农村生活污染的治理,进一步提高水源质量。但仍需合理规划建设用地,改变能源结构,适量进口农副产品与生产生活性消费品,以减少生活消费需求对核心水源地生态环境压力,进而保障南水北调中线工程水源地的健康持续发展。

3.2 讨论

传统生态足迹模型不能区分自然资本的存量和流量,往往导致评价结果不够科学。三维生态足迹模型因综合考虑生态足迹的深度和广度而得到了学界的认可。本研究基于改进后的三维生态足迹核算的南水北调核心水源地自然资本的利用状况与已有的研究结果[26-27]相比,已有研究均是基于二维生态足迹层面,并未对自然资本的存量和流量进行区分,本研究中三维生态足迹模型是对二维生态足迹模型的继承与改进,细化了存量和流量等概念,并对其利用情况做出了分析,能够更好地对自然资本流动路径进行追踪。但仅停留在核算和分析层面上,而且在核算生态足迹所涉及的产品项目与实际消费之间尚有一定出入,在以后的研究中尚需要拓宽参与核算的产品项目,同时对于影响核心水源地自然资本消耗的因素并没有进行深入系统研究。此外,基于改进后的三维生态足迹模型,对于自然资本的存量和流量并没有真正赋予其真实的物理量,而且对于消耗存量资本如何对生产性土地产生影响的路径尚未涉及。同时,模型尚未考虑污染排放的情况,这些都是在今后工作中需进一步研究的问题。