绿色并购现状、成因及政策启示

2020-07-01黄维娜袁天荣

黄维娜 袁天荣

【摘要】以2006~2018年我国A股上市公司并购数据为研究样本,在手工搜集绿色并购数据的基础上,基于时间和行业维度,从政府绿色政策视角分析我国上市公司的绿色并购行为。研究发现,政府绿色政策演进导致绿色并购现状呈现出明显的时间区间特征和行业分布差异,并通过压力效应与激励效应两种影响机制实现。研究有助于了解生态文明建设背景下企业绿色并购行为,同时也为我国绿色政策实施效果的评价提供了一定的参考与借鉴。

【关键词】绿色并购;环境规制政策;绿色产业政策;压力效应;激励效应

【中图分类号】F275【文献标识码】A【文章编号】1004-0994(2020)03-0009-7

一、引言

面对日渐增强的资源环境约束,生态文明建设已上升为基本国策。党的十九大报告明确提出,建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计,并将污染防治作为决胜全面建设小康社会的三大攻坚战之一,要求建立健全绿色低碳循环发展的现代经济体系,着力解决环境问题,推进绿色产业发展。以并购的方式引进绿色技术,淘汰落后工艺和产能,实现污染企业节能减排和绿色转型,或促进低碳企业实现快速扩张、技术创新和产业升级,是落实污染防治和环境保护战略,推进企业加快实现绿色低碳循环发展的重要手段,对生态文明建设具有重大意义。

近年来,绿色、低碳、循环题材的绿色并购日益成为资本市场关注的热点。所谓“绿色并购”,是指以获取或拓展绿色技术、清洁能源、绿色产品与服务等绿色竞争优势为目标的并购,其最终目的是在有效地减少对环境的污染、降低企业未来环境成本发生的前提下,优化资源配置,增强企业竞争优势,实现经济效益和生态效益的统一。本质上,绿色并购和环保投资均属于企业的绿色投资行为,但与投资周期较长、不确定性较大的环保投资相比,绿色并购具有明显的速度优势[1],能够快速获得标的企业的清洁能源、绿色产品与服务、绿色技术等,推动企业加快实现绿色转型和绿色发展。但目前其研究尚处于初始阶段,相关研究文献屈指可数,且研究对象仅局限于重污染企业,研究样本时间跨度较短,导致无法全面系统地反映我国绿色并购现状、分析其存在的问题及成因。基于此,本文拟选取自“十一五”以来(2006~2018年)我国A股上市公司并购数据作为研究样本,基于时间和行业两个维度,从政府绿色政策视角对我国上市公司绿色并购现状及成因进行系统分析,帮助我们了解企业绿色并购行为的同时,也为我国绿色政策实施效果的评价提供一定的参考与借鉴。

二、样本选择与数据来源

由于我国上市公司的并购信息披露自2004年才开始完善且初期并购市场样本极少,加之2006年是我国“十一五”开局之年,故将研究样本区间设定为2006~2018年。本文所涉及的并购事件数据来源于CSMAR数据中心,并购日期以并购公告日期为准。参考蔡庆丰、田霖[2]的做法,根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订)的行业分类及代码,选择除金融业(J)、文教卫和居民服务业等(O、P、Q、R)以外的所有行业。对并购数据按如下标准进行筛选:选择上市公司为买方(主并企业)、并购类型为资产收购、标的类型为股权或者“资产+股权”的样本;剔除主并企业为ST、?ST的样本;剔除并购交易失败的样本。在剩余的样本中,对同一主并企业在同一年度内对相同标的进行多次并购的样本予以合并;剔除收购对象为金融行业企业的样本和海外企业的样本;剔除交易金额低于100万元的并购事件、剔除股权收购比例小于30%或者已经持有标的公司30%以上股权比例的并购事件。经筛选,最终得到由2299家上市公司作为主并企业发起的7039起并购事件样本。然后,参考潘爱玲等[1]的方法,本文在并购样本数据的基础上,通过逐一浏览并购交易概述,保留貌似符合绿色性条件(主要指绿色技术、绿色资源能源、绿色产品与服务、绿色管理手段等)的并购事件,再通过手工收集其并购公告,采用内容分析法,对主并企业的发展战略、并购背景与目的、主并企业与标的企业的主营业务,以及此次并购对主并企业带来的影响等主要信息进行综合分析,逐一判断该项并购事件是否为绿色并购。经筛选,最终得到667家上市公司作为主并企业发起的1440起绿色并购样本。

三、绿色并购的分布现状

(一)基于时间维度

图1展示了2006~2018年度我国上市公司绿色并购交易数量和绿色并购占比的时间变化趋势。绿色并购占比是指绿色并购数量占并购总数的比例,反映上市公司实施绿色并购的概率,即绿色并购的活跃程度。由于绿色并购交易金额的信息部分缺失,故本文未作统计。

如图1所示,绿色并购总体呈上升趋势,但增长速度具有明显的区间特征。从交易数量来看,以2012年为分界点,在此之前增长缓慢,2012年之后迎来快速增长,2013~2018年绿色并购交易数量较2006~2012年增长近3倍,其中2015年创历史高峰,共有153家上市公司成功完成绿色并购240起,超过了“十一五”(2006~2010年)的五年之和。从实施绿色并购的概率来看,2006~2012年绿色并购占比一直在15%上下波动,2012年之后大幅提升,绿色并购平均占比接近25%(除2016年因并购市场整体疲软而回调外)。可见,随着绿色发展理念的不斷深入和生态文明建设的持续推进,绿色并购越来越多地受到资本市场和上市公司的青睐,已成为企业绿色投资的重要选择。

(二)基于行业维度

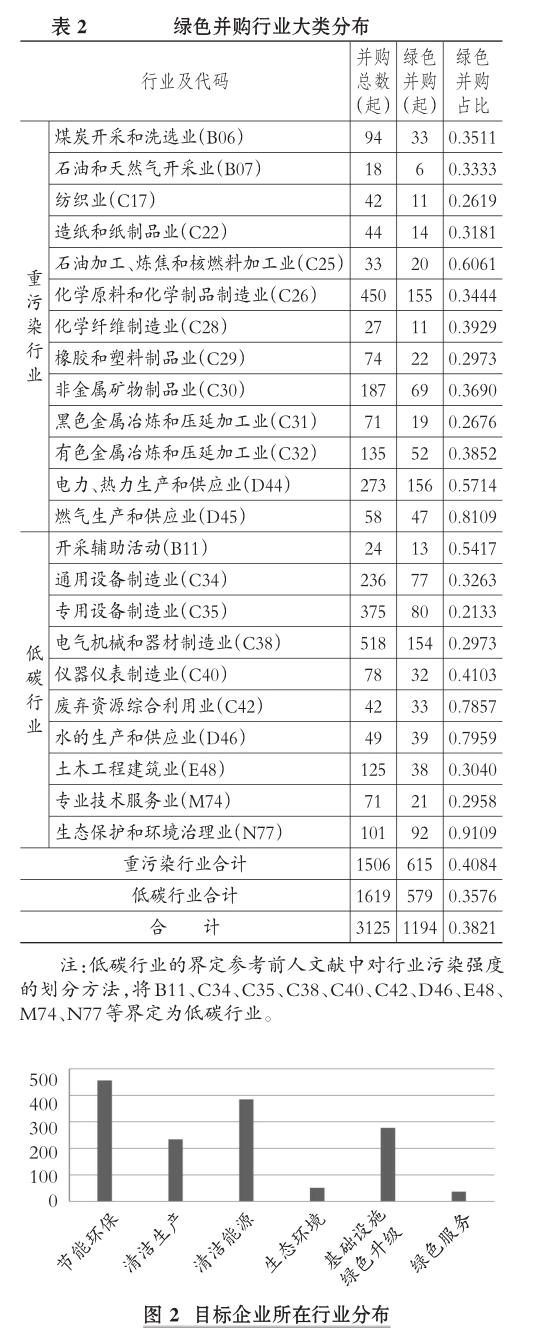

企业的行业属性和行业间的异质性均会对企业投资行为构成影响[3]。为了反映我国上市公司(主并企业)绿色并购的行业分布现状,根据研究需要,本文按行业门类和行业细分统计绘制出表1和表2,从绿色并购数量和占比两个方面进行分析。同时,本文还统计了绿色并购目标企业的行业分布情况。

1.主并企业绿色并购的行业分布现状。

(1)基于行业门类的统计分析如表1所示。

我国上市公司绿色并购分布广泛,涉及除住宿和餐饮业以外的所有行业门类;但呈現不均衡状态,行业分布差异显著。第一,从绿色并购样本数量来看,制造业(C),电力、热力、燃气及水生产和供应业(D),水利、环境和公共设施管理业(N)占据行业前三。其中,超过60%的绿色并购集中在制造业,这可能是因为制造业的行业大类(共30个)和企业最多,实施并购的数量最多,因此,绿色并购数量相应地也就最多。第二,从绿色并购占比均值的大小来看,占据前三的依次为电力、热力、燃气及水生产和供应业(D),采矿业(B)以及水利、环境和公共设施管理业(N),分别是0.7259、0.3466和0.3245,表明这三大行业的并购交易事件中绿色并购分别超过七成和三成。值得一提的是,制造业绿色并购占比仅为0.2091,略高于全行业平均水平0.1924,说明制造业实施绿色并购的概率并不高。第三,从最大值和最小值的差距来看,绿色并购数量和占比相对较高的行业差距较大,表明这些行业门类中各行业大类之间绿色并购也存在显著差异。第四,从合并数据来看,重污染行业绿色并购占比均值为0.3682,高于非重污染行业的0.1478,说明企业所在行业污染程度越高,实施绿色并购的可能性越大。

(2)基于行业细分的统计分析。表2为按行业大类统计的绿色并购分布情况。限于篇幅,本文仅列示出77个行业大类中绿色并购数量和占比相对较高且具有代表性的23个行业,包括除金属矿产采选业以外的13个重污染行业和10个低碳行业,目的在于更深入、更具体地了解绿色并购主并企业所在行业的分布现状,以便探究其成因。统计结果显示,23个行业占据了绿色并购总数的近83%,绿色并购平均占比达38.21%,可见绿色并购的行业集中度之高。归纳起来,主要集中于以下行业:①能源行业,诸如电力热力、煤炭、石油和天然气、燃料燃气加工生产等;②机械、设备、仪器仪表等装备制造业;③重污染行业中的纺织、造纸、化学、化工、冶炼等传统加工制造业;④资源循环利用、节能环保行业,如废弃资源综合利用、污水处理与资源化利用、园林绿化与污染治理等;⑤服务行业,如开采辅助活动、专业技术服务等。

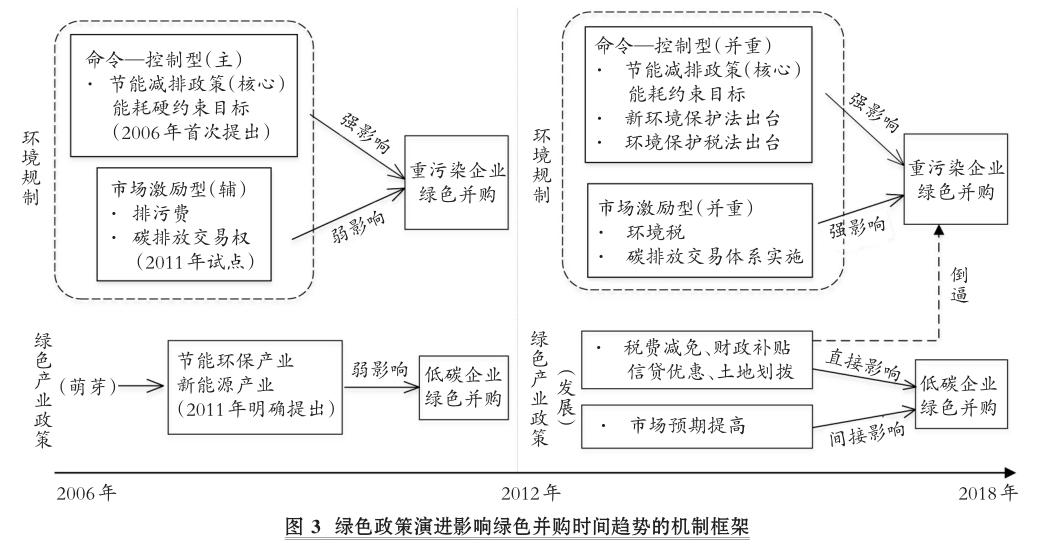

2.绿色并购目标企业所在行业的分布现状。为了展现绿色并购目标企业的行业分布,本文根据《绿色产业指导目录》(2019)绘制了我国绿色并购目标企业的行业分布,如图2所示。

由图2可知,绿色并购目标企业的行业分布集中于节能环保、清洁能源、基础设施绿色升级和清洁生产等产业领域,生态环境和绿色服务产业的绿色并购明显不足。其中,节能环保主要包括节能环保与清洁能源装备制造、节能改造与污染治理等;清洁能源既包括可再生能源,也包括传统能源的高效清洁利用;清洁生产主要是生产过程中“三废”处置及资源化综合利用;基础设施绿色升级包括节能建筑、园林绿化、环境基础设施等。

综上所述,我国绿色并购的行业分布呈现出以下特点:①与行业所受影响的绿色政策类型存在相关性。受环境规制政策管制越强的重污染行业,实施绿色并购的可能性越大;相反,受绿色产业政策支持力度越大的低碳行业,实施绿色并购的可能性也越大。②与绿色政策扶持的侧重点具有相关性。越是处于产品与装备的初级生产加工与制造的行业,实施绿色并购的概率越大;而越是位于产业链中游的服务行业以及技术研发等行业,实施绿色并购的概率越低。这在一定程度上反映出节能环保等绿色产业结构和产业链分工存在的不合理性,如生态农业、生态修复、信息和咨询等环境综合治理、绿色服务行业等发展滞后;同时,也显露出绿色政策体系完备性与协调性方面存在的不足。

四、绿色并购现状的成因分析

(一)基于时间维度的绿色并购现状成因

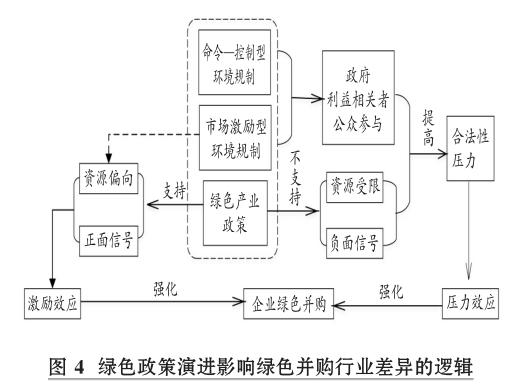

影响绿色并购的因素众多,如环境层面、政府层面、企业层面和决策者层面以及媒体压力[1]等。但是,相对于西方企业,我国企业在实施并购时往往会更多地考虑政府政策和制度环境因素的影响[4]。因此,从时间维度来探究绿色并购现状成因,本文认为,主要源自于政府绿色政策演进的影响,其影响机制如图3所示。

绿色政策可从不同角度进行分类,本文借鉴王爱国和刘洋[5]的研究,将政府绿色政策分为旨在控制企业节能减排的环境规制政策和旨在引导低碳企业发展的绿色产业政策,其中,环境规制政策分为命令—控制型环境规制和市场激励型环境规制。环境规制政策驱动了重污染企业对绿色标的的并购,同时增大了重污染企业对绿色产品和服务的需求,进而也可能影响低碳企业的绿色并购行为;绿色产业政策引致了低碳企业的绿色并购,客观上也对重污染企业产生了转型压力和生存危机,进而影响重污染企业实施绿色并购。

1. 2012年之前,我国绿色政策处于以命令—控制型环境规制为主、市场激励型环境规制为辅的绿色产业政策萌芽阶段。从2006年我国“十一五”规划首次明确提出能耗硬约束目标,到2007年《节约能源法》中明确实行节能目标责任制和节能考核评价制度,再到2011年《万家企业节能低碳行动实施方案》强化责任考核与奖惩机制、明确提出万家企业在“十二五”期间排放总量控制和能源节约目标等,严格的总量控制、目标分解、问责与督查及一票否决制等命令—控制型环境规制成为这一时期的核心环境政策工具[6],“节能减排”成为这一时期环境保护的工作重心。然而,以“五年规划”为主导的节能减排政策往往具有时效性,提出的任务通常比较紧迫,企业若仅凭自身研发,不仅耗时较长,而且不确定性较大。在这种情况下,企业更可能寻求通过快速获取目标企业的节能减排技术和清洁能源的绿色并购方式来完成任务,因此,这在一定程度上推动了重污染企业绿色并购的增长,但是该影响并不显著。在命令—控制型环境规制高压态势下,被规制者在目标设定和技术选择上无自主决定权,不利于调动企业环保积极性[6],导致在此期间绿色并购占比始终处于波动状态,并未形成上升趋势(如图1所示)。虽然这一时期政府出台并实行了排污收费、政府补贴和交易许可证等市场化政策,如2011年对资源税计征方式的改革、2011年《关于开展碳排放权交易试点工作的通知》的颁布,以及2011年开始采用促进节能环保与新能源发展的绿色产业政策工具等,但由于政策效应存在滞后性,因此,对2012年之前绿色并购并未造成太大影响。

2. 2012年之后,我国绿色政策步入环境规制政策与绿色产业政策相结合的政策组合阶段。2012年党的十八大首次将“绿色发展、循环发展、低碳发展”作为生态文明建设的重要着力点,这成为我国生产方式绿色化转变的开端[6]。政府在环境规制政策层面,一方面,继续强化重典治污的命令—控制型环境规制,如制定更加严格的行業排放标准、“十三五”规划中明确提出相比2015年的2020年“节能减排”的具体目标、颁布实施《环境空气质量标准(2012)》以及《空气质量新标准第一阶段监测实施方案》等;另一方面,强化市场化政策工具,如《环境保护税法》的出台与实施等。与此同时,绿色产业政策从萌芽阶段步入初步发展阶段[6],政府推出一系列鼓励低碳产业的发展政策,如2015年《关于加快推进生态文明建设的意见》中提出大力扶持节能环保产业、新能源产业和新能源汽车产业,《工业绿色发展规划(2016~ 2020年)》提出集中力量支持传统产业改造、绿色制造试点示范及资源综合利用等,2012年出台《绿色信贷指引》等。通过财政补贴、税收优惠、信贷优惠等政策工具引导和激励低碳企业快速扩张、技术创新和转型升级的同时,倒逼产能过剩、技术落后的重污染企业绿色转型,而绿色并购正是实现上述目的最快捷的重要途径。因此,在环境规制政策与绿色产业政策的双重作用下,2013~2018年绿色并购数量和占比较2006~2012年均大幅提升。

(二)基于行业维度的绿色并购现状成因

不同的行业所面临的市场环境与政府政策支持各不相同,因此,会造成行业所能获得资源要素的不平衡,这种不平衡又会反过来影响企业决策[8]。如上文所述,政府绿色政策演进导致了绿色并购的时间区间特征。同样,也影响了绿色并购的行业性差异,这种影响通过压力效应与激励效应两种机制实现。一方面,政府绿色政策通过提高政府、供应商、债权人、公众等利益相关者对企业环境合法性的压力,迫使重污染企业绿色并购的实施;另一方面,政府利用绿色激励型政策工具的政策补贴、税收优惠与信贷优惠以及市场的正向预期等,对低碳企业实施绿色并购产生激励效应的同时,也对重污染企业绿色并购产生压力效应。其影响机制如图4所示。

1.基于压力效应的分析。

(1)基于企业合法性压力视角。在组织行为早期研究中,学者们大多将合法性视为外部规则对企业发展的客观要求和约束,如Suchman[7]将合法性的概论界定为社会构建的规范、价值观、信仰以及规定的体系对组织行为是否正确和值得期待的认知和评判。随着研究的深入,学术界逐渐将合法性视为组织能够主动获取的一种可操作性战略资源,认为组织可以通过一系列积极的战略行为来赢取合法性。Colleoni[8]认为,企业积极履行社会责任、努力创造社会贡献是合法性的主要来源。在经济转型时期,环境合法性已成为度量企业合法性的重要维度之一,企业环境合法性的评价在企业进行绿色行为之前已经存在,且嵌入到制度中,日益成为政府、供应商、顾客、债权人、公众等外部利益相关者关注的焦点。环境合法性作为一种重要的战略资源,不仅有助于企业获得政府层面的支持和资源,而且有助于企业获得供应商、债权人、社会公众等外部利益相关者层面的资源和支持[9]。企业为了符合环境合法性要求,必然会实施环境友好型战略行为,以满足外部利益相关者的环境诉求。

命令—控制型环境规制是2006年以来我国实施的主要环境制度,尤其是2006 ~ 2012年在以“严格的总量控制、目标分解、问责与督查及一票否决制”为核心的节能减排政策下,企业的污染行为主要面临来自政府层面的处罚、强制关闭等压力,企业合法性压力较小。在这种情况下,企业会有三种选择:一是若处罚较轻,企业可能宁愿承担较低的环境处罚成本,也不愿意承担较高的环境治理成本,这不利于企业的长远发展。二是主动增加环保投资,自主研发清洁能源或节能减排技术,达到环境规制要求,环保投资周期长、短期经济效益低且未来的不确定性大。三是实施绿色并购,快速获取节能减排技术和清洁能源,在政策规定期限内完成节能减排的目标任务。根据并购协同效应理论,引入绿色标的能够打破企业现有条件的束缚,异质性的技术、人才和管理要素的催化也可以加速实现“波特假说”的创新补偿效应。权衡利弊,重污染企业可能会选择实施绿色并购。

排污收费、交易许可证、环境税等市场化环境规制政策的出台与实施,尤其是环境税的实行,加大了企业合法性压力:一方面,企业环境税的缴纳情况和税负情况反映了企业的绿色生产情况,直接影响企业从政府层面获得支持和资源的能力[9],企业为了维护政府环境税合法性要求,会主动以绿色并购的手段快速获取节能减排技术,加快绿色转型;另一方面,企业遵循环境税合法性的表现也会影响供应商、顾客、债权人等外部利益相关者对企业风险的重新评估,以及对企业是否继续提供支持和资源的决策[9],为了满足环境税合法性要求,赢得外部利益相关者的资源与支持,企业不得不选择实施绿色并购。

绿色产业政策的萌芽与发展,以及与环境规制政策的结合,更加加大了企业合法性压力。绿色产业政策是具有排他性的选择性产业政策,政府在为扶持企业提供土地、资金和税费等各种政策优惠的同时,客观上也对非扶持企业施加了限制与压力,如遭遇投资核准制度加强、负债融资约束加剧等差别待遇。除政府扶持层面的资源受限等直接影响外,企业往往还会受到市场对行业发展预期降低、发展环境恶化等间接影响,从而形成了转型压力与生存危机。因此,企业为了生存和发展,会选择绿色并购作为策略应对。

(2)基于公众参与视角。公众参与是对政府干预和市场机制不足的有益补充,在一定程度上能够替代政府环境规制的作用[10]。公众参与主要通过以下两条路径影响企业绿色并购:一是社会公众对环境问题的关注和新闻媒体对环境污染事件的报道,会给涉事企业带来强烈的合法性压力和环境治理成本的增加,影响企业决策,迫使企业实施与环境保护、节能减排相关的战略;二是环境信访、环境投诉,诱发政府行政干预,恶化企业与政府的关系,甚至倒逼正式法律法规的出台[11],通过影响政策制定者对污染企业进行限制,迫使企业实施环境保护措施。2015年我国实施的新环境保护法将“信息公开和公众参与”单列一章,凸显了公众参与监督的重要性,也将企业置于更大的公众压力之下。在污染防治攻坚阶段,为了向社会传达保护环境、积极履行社会责任的正面信号,提升企业声誉并减轻因环境污染问题引致的环境合法性压力,企业会主动选择参与环境治理,绿色并购可能会成为重污染企业应对社会公众压力的工具之一。

2.基于激励效应的分析。除了来自于政府、社会公众等外部利益相关者层面的压力效应对企业绿色并购的影响外,企业基于长远发展的战略目标,在市场化激励型环境政策和绿色产业政策的激励下,也会主动以绿色并购的方式快速获取或拓展绿色竞争优势,或向绿色环保行业转型。

(1)主并企业受政策支持。受政策支持的企业能获得更多IPO和SEO机会、更多银行贷款优惠[12]和更多政府补贴、税收优惠[13]、行政审批与土地划拨等直接支持;此外,还会受到市场对行业发展预期升高、发展环境改善等间接影响[2]。因此,受支持企业更可能借助“资源优势”进行扩张和升级,因为并购是企业快速扩张和获取技术的有效途径。自“十一五”以来,我国政府在节能的基础上开始重视清洁能源发展,出台了一系列鼓励优惠政策,可再生能源进入高速发展阶段;“十二五”规划明确提出大力培育和发展以节能环保、新能源、新能源汽车等战略性新兴产业;“十三五”规划明确提出,到2020年培育一批具有国际竞争力的大型节能环保等绿色产业的企业集团。同时,《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》《上市公司重大资产重组管理办法》和《关于修改上市公司收购管理办法的决定》等政策相继出台,为节能环保等绿色产业发展的整合、升级和发展提供有力支持,推动了节能环保、清洁生产、清洁能源等绿色环保企业绿色并购的快速发展,绿色并购占比从2006 ~ 2012年的20.01%上升到2013 ~ 2018年的40.21%。

(2)目标企业受政策支持。贾良定等[4]对我国企业跨行业并购行为进行研究,发现相比西方企业,我国企业在实施跨行业并购时会更加在意目标行业的吸引力,即目标企业能够带来协同效应的某些特质或优势;Asquith等[14]和Cornaggia等[15]研究认为,具有权益融资优势或获得银行融资支持的企业更可能成为目标企业。因为并购这类企业有助于主并企业降低融资成本、提高信贷供给。同理,受到绿色产业政策支持的企业可以获得更多政府补贴、税收减免、土地划拨、绿色信贷支持等资源要素,甚至可能帮助企业建立或强化政治关联[16];也可以通过涉入政策支持行业共享要素资源与投资机会、提高资源配置效率,以获得更多元化的收入来源和利润增长点,分担部分行业系统性风险。因此,受绿色产业政策支持的企业更可能成为绿色并购目标。

五、研究结论与启示

本文以2006 ~ 2018年我国A股上市公司并购数据为样本,在手工搜集绿色并购数据的基础上,基于时间和行业维度,从政府绿色政策视角分析我国上市公司绿色并购现状及成因。研究发现:第一,单一的命令—控制型环境规制对企业绿色并购的积极性并无显著影响,命令—控制型环境规制与市场激励型环境规制、绿色产业政策相结合能有效提高企业绿色并购的可能性。第二,不同类型的绿色政策以及政策体系完备性与协调性会影响企业绿色并购的行业差异性。第三,绿色政策演进通过加大企业合法性压力和提高公共参与度,迫使企业实施绿色并购;同时,通过从政府和企业利益相关者层面获得资源与支持以及市场正向预期等激励企业实施绿色并购。

本文得到以下启示:第一,为了促进企业转型升级,提高企业实施绿色并购的积极性,政府应逐步改变命令—控制型环境规制占据主导地位的现状,选择以市场激励型绿色政策为主、命令—控制型环境规制为辅的绿色政策组合。第二,政府应兼顾绿色产业政策体系的完备性与协调性,加大对节能环保等绿色产业链中游的服务行业以及配套支撑行业的扶持力度,协调推进绿色服务、生态农业、绿色技术研究等行业绿色并购的实施。第三,政府绿色政策通过压力效应与激励效应两大机制促进企业实施绿色并购,这说明在当前污染防治攻坚阶段,为了推动企业加快实现绿色低碳发展,政府的积极干预和引导十分必要,为我们客观评价政府“有形之手”角色作用的发挥提供经验支持。

【主要参考文献】

[1]潘爱玲,刘昕,邱金龙等.媒体压力下的绿色并购能否促使重污染企业实现实质性转型[J].中国工业经济,2019(1):174~192.

[2]蔡庆丰,田霖.产业政策与企业跨行业并购:市场导向还是政策套利[J].中国工业经济,2019(1):81~99.

[3]唐国平,李龙会.企业环保投资结构及其分布特征研究——来自A股上市公司2008 ~ 2011年的经验证据[J].审计与经济研究,2013(6):94~103.

[4]贾良定,张君君等.企业多元化的动机、时机和产业选择——西方理论和中国企业认识的异同研究[J].管理世界,2005(8):94~104.

[5]王爱国,刘洋.政府绿色政策与低碳企业投资行为的相关性研究[J].东岳论丛,2019(7):127~139.

[6]李晓萍,张亿军,江飞涛.绿色产业政策:理论演进与中国实践[J].财经研究,2019(8):4~27.

[7]Suchman M. C. Managing Legitimacy:Strategic and Institutional Approaches[J].Academy of Management Review,1995(3):571~610.

[8]Colleoni E. CSR Communication Strategies for Organizational Legitimacy in Social Media[J].Corporate Communications:An International Journal,2013(2):228~248.

[9]于連超,张卫国,毕茜.环境税对企业绿色转型的倒逼效应研究[J].中国人口·资源与环境,2019(7):112~120.

[10]赵黎明,陈妍庆.环境规制、公众参与和企业环境行为——基于演化博弈和省级面板数据的实证分析[J].系统工程,2018(7):55~65.

[11]郑思齐,万广华,孙伟增等.公众诉求与城市环境治理[J].管理世界,2013(6):72~84.

[12]Chen D.H.,Li Z.O.,Xin F.Five-year Plans,China Finance and Their Consequences[J].China Journal of Accounting Research,2017(3):189~226.

[13]黎文靖,郑曼妮.实质性创新还是策略性创新?——产业政策对微观企业创新的影响[J].经济研究,2016(4):60~73.

[14]Asquith P.,K. Rock. A Test of IPO Theories Using Reverse Mergers[R].Cambridge:Massachusetts Institute of Technology,Working Paper,2011.

[15]Cornaggia J.,J. Li. The Value of Access to Finance:Evidence from M&As[J].Journal of Financial Economics,2019(1):232~250.

[16]蔡庆丰,田霖,郭俊峰.民营企业家的影响力与企业的异地并购——基于中小板企业实际控制人政治关联层级的实证发现[J].经济研究,2016(4):60~73.