悲怀与固守

——两种版本《三国演义》中“七擒孟获”情节之迥异及其文化意蕴探析

2020-07-01孟子勋

孟子勋

(上海师范大学人文与传播学院,上海 200234)

“七擒孟获”是《三国演义》中浓墨重彩的情节之一,历来为读者所青睐,该情节“既凸显其艺术特色,又与整部小说融为一体。战争叙事、人物描写、兵法战术都概括无遗。”[1]对于“七擒孟获”的分析应将其置于明清不同时代的社会背景、政治环境及文化意识形态之中加以考察,不仅可以对该情节有更深刻的认识,也有助于我们理解明清易代对于文人心态的影响。因《三国演义》版本甚多,“仅现存的明代刊本就有大约30种,清代刊本70余种”[2],且各版本对于七擒孟获的叙述又各有侧重。考虑“嘉靖本”作为学界普遍认可现存最早刻本,“毛评本”作为清代大多数刊本的基础最具代表性,且多用这两个版本在情节、人物、思想等的考辨上予以对比。本文依学界共识,以“嘉靖本”与“毛评本”为底本,通过比较其在叙述“七擒孟获”情节时的差异,旨在探讨明清易代对于文人心态影响的产生原因与表现,从而更好地探究毛氏父子对于儒家文化的持守与历史责任的担当精神。

1.两种版本中“七擒孟获”情节的异同

“七擒孟获”最早见载于(晋)常璩所著的《华阳国志》:

夏五月,亮渡庐,进征益州。生虏孟获,置军中,问曰:“我军如何? ”获对曰:“恨不相知,公易胜耳。”亮以方务在北,而南中好叛乱,宜穷其诈。乃赦获,使还合军,更战。凡七虏、七赦。获等心服,夷、汉亦思反善。亮复问获,获对曰:‘明公,天威也!边民长不为恶矣。[3]

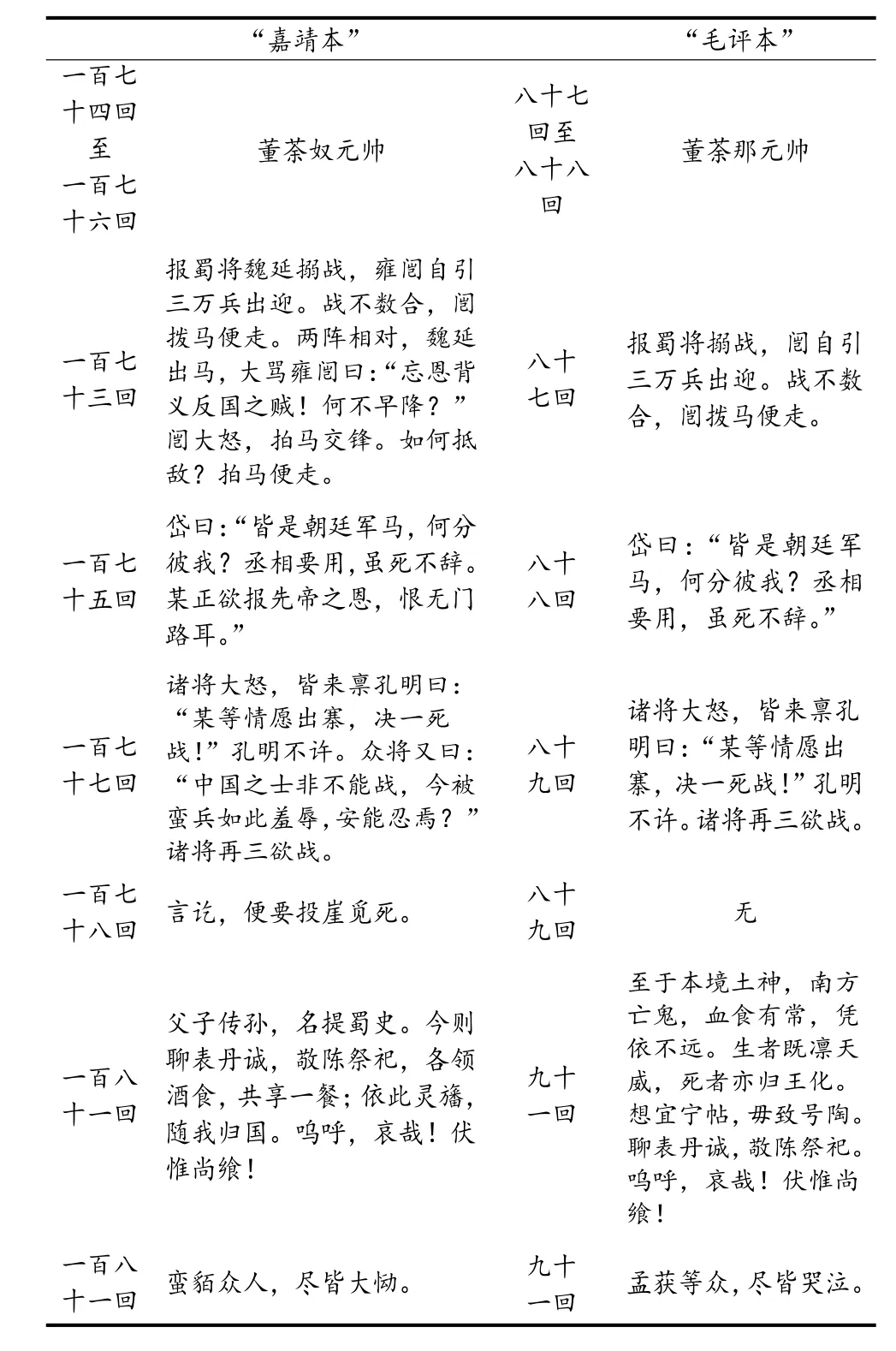

稍晚的《汉晋春秋》中亦有类似的记载。后世裴松作注《三国志》、司马光的《资治通鉴》中均有所引用。然而上述史志文献大多仅仅只有“七虏七赦”四字概括此情节,至于如何“虏”与“赦”则没有具体的描写。直到元代英宗至治年间所刊印的《全相三国志平话》中才将诸葛亮“七擒孟获”的故事情节初步定型,但其内容却过于俚俗,充满市井气息。罗贯中在结合史传与《全相三国志平话》的基础上,去粗取精,充分发挥自己的创作才华,创作了脍炙人口的“七擒孟获”故事。清初毛氏父子在对《三国演义》进行校订时,对“七擒孟获”故事进行了改写,使“七擒孟获”的故事情节在两个版本的文本记录上存有不少差异,现予以摘录,如下表所示。

?

通过对比,我们发现两个版本之间,除了回目数量与每回标题及每回后结语之外,最主要的差异则表现在内容记载上。首先,修改人物。如修改书中对于一些人物的称呼,“毛评本”将“嘉靖本”中的孟获手下大将“董荼奴”元帅改为“董荼那”元帅,将“嘉靖本”中的“蛮貊众人”直接改为“孟获等众”。“毛评本”加入了“嘉靖本”中所没有的关索这一人物。“毛评本”描述关索为关公第三子,自荆州失陷,因逃难在鲍家庄养病。病愈后来西川见帝,恰在途中遇见征南之兵, 特来投见。其次, 修改情节,如删去了魏延大战雍闿时对雍闿“忘恩背义”“反国之贼”的大骂以及马岱“报国无门”的说辞,删去了众将士不堪孟获的侮辱想上阵决一死战的话语,删去了诸葛亮因破敌无法而准备投崖自尽的情节。

2. “毛评本”的删写表现了毛氏父子在易代时期的无奈与悲情

“要了解一件艺术品、一个艺术家、一群艺术家,必须正确的设想他们所属的时代的精神和风俗概况。”[4]文学作品虽是历史的产物,但却是作家苦苦思索并一发心中块垒的精神乐园。当明末清初的文人在“夷夏之防一旦溃决于武力之陵躐,夷狄入居中夏,礼乐废而服饰改,言语异而制度变”[5]之时,他们探寻精神该皈依何处。像“毛评本”之于“嘉靖本”,将“七擒孟获”情节中不利于清王朝的言论予以删除,不仅是易代文人心态映射的影像,还是毛氏父子自我无奈的悲情显现,更是蕴含了其对当时整个世风、时风的慨叹与无奈。

学界认为“毛评本”《三国志演义》由毛氏父子共同完成,最终由毛宗岗完成定稿,但毛氏父子的生平不见于正史,据现有的资料记载可知,毛宗岗,字序始,号孑庵,苏州府长洲县人。其父毛纶,字德音,号声山。陈翔华先生考证“毛宗岗生于明崇祯五年(1632),卒年疑当在清康熙四十八年(l709)春后或次年(1710)以后。”[6]可以说,毛氏父子生活在由明入清这一特殊时期,既没有像顾炎武、黄宗羲、王夫之受传统的民族思想影响固执地对于明朝的效忠,反对清王朝的民族压迫与歧视,也没有像“贰臣”钱谦益、吴伟业不愿仕清而违心仕清地走入仕途,其虽经山河易主、物是人非的社会变故的苦痛,还是选择了明哲保身,混迹于江湖,做一个默默无闻的升斗小民。但毛氏父子生活在“存天理灭人欲”“饿死事小失节事大”等理学教条深入人心的明代,从小深受儒家思想的教导,陈翔华结合毛宗岗的一篇佚文《雉园公戊辰硃卷并遗嘱手迹合装册题跋》,分析了毛宗岗的思想,他认为:“毛宗岗晚年作跋,还称道蒋灿‘忠君之诚’,并热烈赞扬‘先生之文章以及政绩与其志节,既自足以不朽’。蒋灿的崇尚儒家思想与忠君志节,无疑对毛宗岗产生重要影响。而毛宗岗父子在康熙初年评改《三国演义》时,更加突出正统观念与儒家思想,当是间接受其影响的一种表现”[6]。毛氏父子虽然不像“贰臣”有“辜负明朝君主的深恩而改节再仕,而且还是仕于为中原汉族文化所不齿的异族政权,这简直是不可想象的,那无疑是对他们平生人格和人生信念的污辱与损毁”[7]的罪恶感,但是像“奴”“忘恩背义”“反国之贼”等这些话语毛氏父子的心中无疑是非常敏感的,他们的内心深处既有对故明王朝的真实怀恋,但在表达时也必定要拿捏并符合自己现在作为新朝臣子的身份而不能越界。

清初文人清楚地看到异族统治者对于文化的管控,如顺治时科场案、顺治五年“毛重悼坊刻制艺序案”、康熙初年庄廷鑨明史案、康熙末年戴名世《南山集》案等,尤其是对文字狱心有余悸,像只言片语送命者有之,如:冯舒因被常熟县令瞿思达指控其《怀旧集》手抄本只书写“太岁丁卯”却不列大清国号而被网罗为讥讽之罪屈死狱中[8]。这些都对他们的心里产生了深远的影响。据考证,“清代文字狱在定罪上多比照‘谋大逆’,以《清代文字狱档》为例,定罪为‘谋大逆’的占案件总数的 57.65%,量刑为死刑的占案件总数的 45.88%。死刑的执行方式打破了《大清律例•名例律》‘五刑’中斩、绞二种死刑执行方式的限制,出现了凌迟、杖毙、赐令自尽等其他方式,呈现出同罪不同刑、同刑不同罪的处罚结果,而这多是由君主最终确定的量刑结果。”[9]于是在这种高压的文化专制氛围下,文人生存如履薄冰,对于文字的处理异常小心翼翼,唯恐落人把柄,更有甚者下笔即涂,阅后则焚。毛氏父子生活其中,亦难于超越世风、时风,因此,在处理“嘉靖本”这些敏感的文字,尤其是诸葛亮与孟获这种涉及华夷对抗的情节时,唯有删去这些既不影响情节发展、又有煽动反清复明之嫌的语言最为稳妥。

3. “毛评本”的增写体现其对儒学文化的持守与历史责任的担当

文学的创作及其特征展现从来都不是孤立的,他取决于时代精神与周围的风俗。“作为一个时代心态文化的文学, 它与该时代社会的物质文化、制度文化、行为文化紧密交织在一起,互相作用、互相影响。”[10]毛氏父子受时代的影响对《三国志演义》中的一些故事情节进行了改写“,七擒孟获”的故事更为明显。现从小说的艺术性来阐述“毛评本”在三个方面比“嘉靖本”更为丰满,考察其所处时代的社会心理和意识形态,感知毛氏父子的心理状况及其对于儒家文化的固守和历史责任意识的担当。

首先,故事情节更加丰富。“毛评本”在“七擒孟获”情节中加入了关索这一人物形象,且屡立战功,使得这一情节更加的丰满,这一内容在“嘉靖本”中不存在。“毛评本”中关索其人其事,欧阳健予以了考证,认为“关索不一定真有其人,至少他绝不是关羽的儿子”[11]。尽管现代学者予以了考证是不存在的,但就民间信仰来说,尤其是生活在明清时代的百姓来说,宁愿相信关索故事是真实不虚的。再如流传至今的关索岭、关索镇、关索戏的存在,都可以证明此人的影响力及旺盛的生命力。毛宗岗在《三国志演义》改本中保留了关索征云南的故事,他“摈弃了更多怪异色彩的花关索故事,这是对民间传说选择的结果,体现了明清时代的历史风貌及当时三国故事流传的情况—当时很多人都相信关索就是关羽的儿子征云南有功”[12]。尽管“毛评本”中对于关索的描述只是简略的几笔带过,但作为《三国志演义》最终的定本,关索这一人物形象最终确立并得以保存。这一人物形象的创造不仅是作为关羽形象的一种映射,也是关羽精神的一种延续与拓展,因为关羽忠义双全的形象可以为改朝换代的文人树立榜样。在某种程度上讲,关索身上寄托了毛氏父子可望而不可及乃至不可言说的仰慕之情。

其次, 人物形象更加鲜明。“毛评本”与“嘉靖本”关于“七擒孟获”这一情节,最大的不同就是诸葛亮在泸水边所创作的祭文。“嘉靖本”中“蛮貊众人,尽皆大恸”[13],“毛评本”则改为“孟获等众,尽皆哭泣”[14],虽然只是几字之差,但意蕴却有高下。“嘉靖本”的祭文中诸葛亮祭奠的重点在于汉军将校士卒的英灵,所以文中反复强调他们的英雄事迹,肯定他们对于平定西南所做出的牺牲,承诺照顾他们的遗孤以此安慰这些将士的在天之灵。虽然在祭文的开头提到了本次祭祀的对象是汉人、本地神祇以及蛮夷亡者,但在具体的祭文中对于战争中死去的南人却只字未提。“毛评本”的祭文弥补了“嘉靖本”的遗漏,加入了“至于本境土神,南方亡鬼,血食有常,凭依不远。生者既凛天威,死者亦归王化。想宜宁帖,毋致号陶”[14]。“毛评本”中点出祭文的听众和孔明大哭的观众是孟获,而且将其感动的是痛哭流涕,可见孟获深受诸葛亮的影响。这样的记载不仅表现出诸葛亮的政治攻心策略,也比“嘉靖本”更能体现诸葛亮的智谋。可以说,“毛评本”的诸葛亮在泸水边创作的祭文,不仅祭祀了汉军也照顾到了南人,从而体现了其兼容并包、一视同仁的仁爱思想,同时,更加突出了诸葛亮的怀柔、恩抚为主的民族政策,进而体现其智慧与仁慈。

再次,主题思想更加突出。毛宗岗曾言:“读三国志者,当知有正统、闰运、僭国之别。正统者何?蜀汉是也。膺国者何?吴、魏是也。闰运者何?晋是也。魏之不得为正统者何也?论地则以中原为主,论理则以刘氏为主。论地不若论理,故以正统予魏者,司马光《通鉴》之误也。”[14]可见“毛评本”是以“春秋大义”作为出发点,表露了他的历史观、政治观、道德观,也更加强调了如“尊刘贬曹”等封建正统思想。这一点历来为学者所诟病,认为是“毛评本”的败笔之处。有的研究者则认为这一思想是对于反清复明思想的响应,因为“清初时苏州,即毛氏父子的生活所在地,既是当时民族矛盾冲突斗争的地区之一,也是文人们反清复明思想高涨的受熏陶之所,因此,这或多或少影响了毛氏的修订,使其‘拥刘反曹’的倾向符合当时当地受众的思想模式”[15]。其实,与其说是对于大明王朝的认同,不如说更多的是毛氏父子对于传统儒家文化的坚守,是历史责任感的一种体现。黄宗羲曾言:“夫以时而论,天下之治日少而乱日多; 事父事君, 治日易而乱日难。韩子曰:‘和平之音淡薄而愁思之声要妙; 欢愉之词难工而穷苦之言易好。’向令风雅而不变,则诗之为道狭隘而不及情,何以感天地而动鬼神乎?是故汉以后,魏、晋为盛;唐自天宝而后,李、杜始出;宋之亡也,其诗又盛;无他,时为之也。”[16]乱世出文章,这种对于传统儒家文化的继承与发扬早已超出了华夷之防,这种历史责任感与文化的坚守恰是那个时代的文人普遍的心声,是亡国而不亡文化与精神的一种最好的诠释与表征。

4.结语

以“七擒孟获”情节为研究个案,我们不难看出,“毛评本”在“嘉靖本”的基础上对于语言文字、人物形象、情节发展、主题思想都有所改变。对于该情节的研究也应设置在明清易代的大背景之下,如此,才能更好地理解产生这些变化的原因及文人错综复杂的心态变化。《三国志演义》作为一部着眼于不同政权之间复杂政治斗争的历史演义小说,其文本的传播与演变本身就受到不同政权的影响,“毛评本”对于情节的增加、删减,究其原因,可以为江山易主、华夷大变给无力于武力抗争的明代遗老遗少文人们痛楚的内心带来慰籍。联系毛氏父子所处的时代,从本质上说,其批改《三国志通俗演义》是“出于一种反清悼明式情绪,与其说他们是在为蜀汉争正统,倒不如说是在为亡明争正统。”

应该看到,“毛评本”的《三国演义》所着力倡导的核心是维护儒家正统观念,如 “诸葛亮祭文”在两个版本之中虽然只是几十字之差,却能体现了毛氏父子在时代的激变下作为文人、文学批评家对于儒家文化的守护、固守,更彰显其对传统儒家思想中仁爱精神的继承与历史责任的担当。固然,可以说毛氏父子对于新朝廷予以认可,对于《三国演义》的修改是基于当时社会环境的影响,是一种易代文人的伤世悲音,但毛氏父子更多的是出于对华夏文化自觉不自觉地的继承与发扬,因为在毛氏父子看来,明清易代,华夷有变,只要文化、文明尚在就只是亡国而不是亡天下,“放眼长远,比起改朝换代的政治认同来,保存文化岂不是知识人最重要的责任么?”[5]因此,毛氏父子本着“与其以身壮烈殉国,不如坚守文化”的理念,将自己的悲情、无奈、坚守、担当寓注于“七擒孟获”情节及所批注的《三国演义》之中。