躅蝽密度对黄栌胫跳甲捕食的干扰效应研究

2020-07-01梁晓梅焦进卫宁少华梁洪柱

陈 倩,梁晓梅,焦进卫,宁少华,梁洪柱

(1.北京市西山试验林场,北京 100093; 2. 北京市香山公园管理处,北京 100093)

1 引言

黄栌胫跳甲OphridaxanthospilotaBaly,又称黄栌黄点直缘跳甲或黄斑直缘跳甲,是黄栌的主要食叶害虫,一年一代,危害期可从3月份持续到8月份,每年发生数量大。黄栌胫跳甲成虫期只做少量的营养补充,它的危害期主要集中在幼虫期,2~3龄幼虫进入暴食期[1],迅速将刚刚展开的叶片和花序吃光,到4、5龄时取食量占到整个取食量的80%之多。在这个时期可以导致黄栌的叶子被全部吃光,严重影响黄栌生长和景观质量,所以,防治黄栌胫跳甲主要是杀灭幼虫。国内对该虫幼虫的防治还以喷施化学农药为主。但是据MET-CALF估算,采用常规方法喷施农药,从施药器械出去的农药只有25%~50%能沉积在植物叶片上,直接降落在目标害虫上的药量仅在1%以内,只有不足0.03%的药剂能起到杀虫作用,其余的50%~70%的农药,则以挥发、漂移等形式而散失。这既浪费了很多农药、人力,又造成了环境污染[2]。

生物防治措施与其他措施相比较最大的缺点是见效慢,但应用该措施大大减少了化学农药的使用,保护了生态环境,有利于生物多样性的建立,更能保护生态环境的健康发展。

躅蝽Armachinensis(Fallou),又名躅敌,是一种杂食性天敌昆虫,属半翅目Hemiptera,蝽总科Pentatomoidea,蝽科Pentatomidae,益蝽亚科Asopinae,躅蝽属Arma。该蝽分布于亚洲东北部,包括我国、朝鲜、蒙古及俄罗斯等地区[3]。在我国从北至南,分布在黑龙江、北京、新疆、浙江、云南等19个省市自治区,适生范围非常广。躅蝽可以捕食鳞翅目、鞘翅目、膜翅目及半翅目等40多种农林害虫的成虫、幼虫卵以及蛹[4、5]。躅蝽具有分布广、适应能力强、捕食范围广、易繁殖、耐储存等特点,是一种优势天敌,日取食害虫的量大过自身体重数倍,在多种经济作物,比如棉花、烟草和果树、蔬菜及林业害虫的生物防治中具有广泛的应用前景[5~8]。

对黄栌胫跳甲的生物防治措施较少,除在卵上发现有赤眼蜂和卵跳小蜂寄生外,未发现其他自然天敌[9]。人工释放方面也仅见邢雪松等[10]野外释放躅蝽防治跳甲成虫,释放12 d后防效达到89.8%,证明利用躅蝽防治跳甲是非常好的生物天敌。但是躅蝽对黄栌胫跳甲的寻找效应和自身密度的干扰效应还未见报道。因此,本试验通过设定不同虫态躅蝽密度研究其捕食黄栌胫跳甲3龄幼虫的寻找和干扰效应,可为躅蝽野外释放虫态、比例等提供理论依据。

2 材料与方法

2.1 供试昆虫

黄栌胫跳甲为野外采集,带回室内利用新鲜黄栌叶片饲养,各龄幼虫在蜕皮后使用。

躅蝽为吉林省农业科学研究院和北京蓝狐天敌技术有限公司赠与。室内利用新鲜柞蚕蛹饲养。

2.2 试验条件

在温度25±1 ℃、相对湿度70%,光周期L∶D=16∶8的天敌繁育室内进行。

2.3 干扰效应

在直径为9 cm的培养皿中接入40头3龄黄栌胫跳甲幼虫,分别测定躅蝽2~5龄若虫和成虫对本身密度的干扰效应用。躅蝽的密度设置分别为1、2、3、4、5头/皿,每个处理重复5次,24h后记录捕食黄栌胫跳甲的数量。

2.4 数据统计及分析

干扰效应试验数据采用Hassell和Verley干扰效应模型分别进行模拟。

3 结果与分析

3.1 躅蝽自身密度对黄栌胫跳甲日捕食量的影响

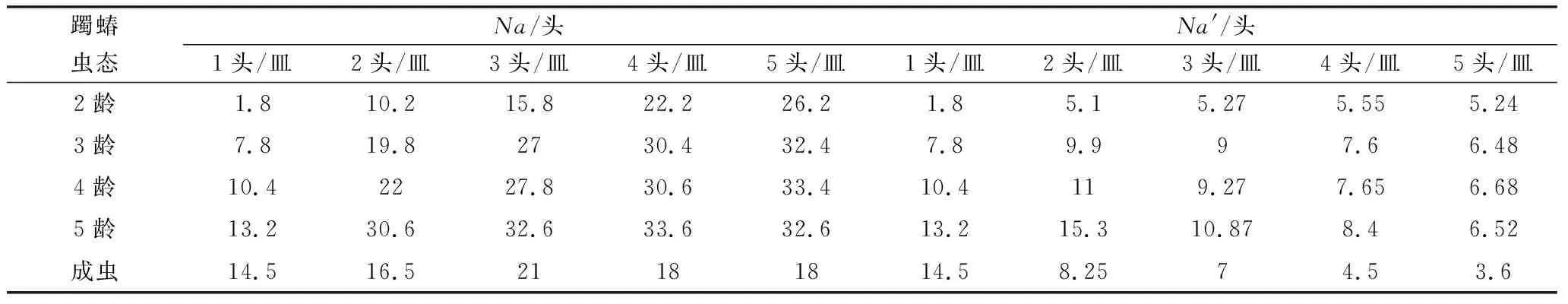

通过表1可以看出,在给定猎物密度的条件下,躅蝽2~4龄若虫对黄栌胫跳甲的总捕食量随着捕食者密度的增加而增加,但2龄若虫的单头捕食量在4头/皿时达到最高,随之则下降。3和4龄若虫的密度超过2头/皿后,单头捕食量随捕食者自身密度的增加而降低。

躅蝽5龄若虫对黄栌胫跳甲总捕食量随着捕食者密度的增加呈先上升再下降的状态,天敌密度在2头/皿时达到最高,随之则快速下降。

躅蝽成虫对黄栌胫跳甲总捕食量随着捕食者密度的增加则先上升再持平,单头捕食量与密度相反,随密度的增加而降低。

说明在特定的空间内,躅蝽2~5龄若虫、成虫在捕食猎物的过程中随密度的增加存在一定的干扰,当天敌密度增加到一定程度后会使每个天敌寻找效应降低。

表1 不同密度躅蝽对黄栌胫跳甲捕食结果

表1中,Na为躅蝽捕食黄栌胫跳甲总量,Na′为平均每头躅蝽捕食黄栌胫跳甲总量。

3.2 躅蝽对黄栌胫跳甲的寻找效应

捕食性天敌在捕食过程中对猎物攻击的效率高低可用寻找效应来表示,用公式描述为:

E=Na/N·P,其中E为寻找效应(即捕食作用率),Na为被捕食猎物数,N为猎物密度,P为天敌密度[11]。

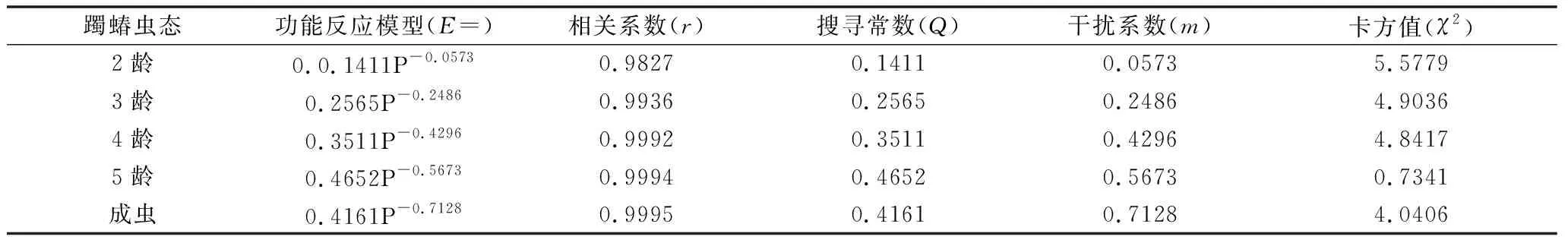

通过表2可以看出,躅蝽2~5龄若虫的寻找效应(E)均先随自身密度的增加而增加,到达一定密度之后则随自身密度的增加而减少。在低密度时,5龄若虫的寻找效应最高,为0.3825;其次为4龄若虫0.2750,2龄若虫最低,为0.0450。3~5龄若虫在密度为2头/皿时,寻找效应达到最高,2龄若虫在4头/皿时寻找效应值最高。当躅蝽的密度增加到5头/皿时,3~5龄若虫的寻找效应差异不大,范围在0.1620~0.1670之间。说明躅蝽密度的增加对高龄若虫的寻找效应有较大影响,对低龄若虫的寻找效应影响较小。

躅蝽成虫在特定条件下,1头/皿时对猎物的寻找效应最高,寻找效应值为0.3625,随着密度的增加而不断降低,至5头/皿时,寻找效应值降为0.0900。说明,密度增加对躅蝽成虫的寻找效应影响显著。

表2 不同密度躅蝽对黄栌胫跳甲的寻找效应

3.3 躅蝽对黄栌胫跳甲的干扰效应

天敌对猎物作用的大小,与本身的寻找效应有关,而寻找效应的大小又与猎物密度和天敌密度有着密切关系。在一定空间内,捕食性天敌数量增加,相互之间的干扰现象增强,而使每个天敌的寻找效应降低。

因为在HollingⅡ型反应中,E不再是常数,Hassell和Verley提出用E=QP-m对此进行估算。其中Q为搜索系数,即在无竞争条件下,每个天敌的寻找效应。m为干扰系数,即天敌种内竞争的参数。P为捕食者密度。可将上述公式线性化为:

LogE=LogQ-mLogP。

表3是结合表2的数据,将躅蝽各龄若虫、成虫受密度干扰的数学模型拟合的结果。

表3 躅蝽密度对黄栌胫跳甲捕食量的干扰效应数学模型

4 结论与讨论

影响捕食者功能反应的因素有很多,比如捕食者的生理状态、猎物的大小和密度、以及试验的环境条件。在本试验中,躅蝽的不同龄期若虫和成虫都选取4小时内同时蜕皮或羽化的虫种,黄栌胫跳甲3期幼虫尽量选取相同大小的个体,且在同一试验条件下进行,因此,可以消除捕食者、猎物和环境对试验所造成的影响。

本试验测定了特定空间下,躅蝽2~5龄若虫、成虫对黄栌胫跳甲3龄幼虫的平均捕食量和寻找效应。2龄躅蝽若虫对跳甲的平均捕食量随着自身密度的增加而增加,至4头/皿时达到最高,随之降低;3~5龄躅蝽若虫在2头/皿时平均捕食量最高,之后随着自身密度的增加而降低;而成虫躅蝽对跳甲平均捕食量在1头/皿时为最高。说明,躅蝽2龄若虫虫体较小,低密度下彼此之间无显著干扰。而3龄以上若虫和成虫,随着虫体的变大,彼此间的干扰也越来越强。躅蝽相互之前的干扰作用随着自身密度的上升而增加,此现象可用数学模型(E=QP-m)较好地反映出来。这一结果与异色瓢虫捕食槐蚜,龟纹瓢虫捕食棉铃虫卵[11,12]的规律一致。

因此,在判断躅蝽控制黄栌胫跳甲幼虫能力时,要酌情而定。在野外害虫数量较少时,可以考虑多释放低龄躅蝽,或者少量的高龄或躅蝽成虫;若野外黄栌胫跳甲发生量较多时,可考虑多释放躅蝽老熟若虫或成虫,这样可有效避免老熟若虫和成虫之间产生的自身干扰。