认知行为疗法对首发精神分裂症康复期患者糖脂代谢及临床疗效的影响

2020-06-30吴晓优土文珍林小容董荷白

吴晓优 土文珍 林小容 董荷白

精神分裂症是常见的重性精神疾病之一,患者常有特殊的思维、知觉、情感和行为等多方面的障碍以及精神活动与环境的不协调[1]。目前精神分裂症主要采取抗精神病药物治疗,但可能导致糖脂代谢异常,从而产生一系列并发症,影响患者的生活质量及依从性。如何防治抗精神病药物引起的糖脂代谢异常、改善临床疗效,是当前亟需解决的问题。认知行为疗法(cognitive behavior therapy,CBT)是一种结合认知疗法与行为疗法的心理学理论治疗技术,以改变患者信念、思维及行为方面的偏差和存在的问题,从而使患者建立正确的认知和行为,改善其生活方式。研究表明,CBT能有效缓解精神分裂症患者抑郁焦虑情绪[2]、改善生活质量[3]及提升社会功能[4]。然而,这一疗法对精神分裂症患者抗精神病药物治疗后糖脂代谢异常的作用研究较少。因此,本文就CBT对首发精神分裂症康复期患者糖脂代谢及临床疗效的影响作一分析,现将结果报道如下。

1 对象和方法

1.1 对象 选取2018年6月至2019年6月在本院住院的60例首发精神分裂症康复期患者为研究对象,所有患者在入院治疗后临床疗效达到有效标准,即幻觉、妄想、行为、思维等阳性症状得到控制且阴性和阳性症状量表(PANSS)总分<60分。采用电脑完全随机分组法分为观察组(抗精神病药物治疗+CBT)和对照组(仅抗精神病药物治疗),每组30例。观察组男16例,女14例;年龄(36.1±5.1)岁;受教育年限(10.3±3.0)年。对照组男 18例,女 12例;年龄(36.5±4.6)岁;受教育年限(11.9±2.8)年。两组患者性别、年龄、受教育年限比较,差异均无统计学意义(均P>0.05)。入组标准:(1)符合国际疾病分类-10(ICD-10)相关标准;(2)入院前 3 个月未服用过任何抗精神病药物、激素及口服避孕药;(3)血糖、血脂、肝肾功能、血常规均正常,无其他器质性疾病;(4)受试者或家属知情同意。排除标准:(1)存在情感障碍;(2)精神症状不稳定。两组患者在常规抗精神病药物治疗过程中病情较为稳定,在整个研究期间无脱落发生。

1.2 治疗方法 两组患者入院后常规予抗精神病药物奥氮平(5mg/片,江苏豪森药业集团有限公司)治疗,初始剂量为 5mg(5mg/次,1次/d,口服),根据患者病情变化调整剂量,进入康复期后维持在10mg(5mg/次,2次/d,口服);若患者在康复期出现躁狂发作,可临时予苯二氮唑类药物及盐酸苯海索镇静药物治疗,但在整个研究过程中不使用降糖药物或降脂药物。在此基础上,观察组予CBT治疗。CBT疗法主要包括认知治疗和行为治疗等2个方面[5]。每周给予3次CBT治疗,每次维持1h,共治疗24周。具体操作方法:(1)向患者及其家属讲解精神分裂症的疾病特点及发生、发展情况,分享治疗成功案例,以增强他们对抗疾病的自信心、降低病耻感;(2)告知长期正规服用抗精神病药物的重要性,同时向患者及其家属介绍药物可能带来的不良反应;(3)帮助患者建立良好的行为,使其能进行正常生活(如洗漱、穿衣、叠被、合理饮食、按时服药等),从而增强患者的自我护理能力;(4)指导家属训练患者的社交技能(如读书、看报、下棋、体育锻炼等)及矫正不良或病态行为,建立良好的家庭氛围。

1.3 观察指标 (1)血清生化指标:分别于治疗前1d及治疗第24周末,抽取空腹静脉血及餐后2h静脉血,利用全自动生化仪进行糖化血红蛋白(HbA1C)、空腹血糖(FPG)、餐后 2h血糖(2hPG)、总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)水平检测。血糖、血脂异常标准参照中华糖尿病协会分会修订标准:HbA1C>6.5%、FPG>6.1mmol/L、2hPG>11.1mmol/L为血糖异常,TC>5.8mmol/L、TG>1.7mmol/L为血脂异常[6]。(2)采用PANSS评估临床疗效,内容包括阴性症状(7个条目)、阳性症状(7个条目)、一般精神病理症状(16个条目)3个维度,每个症状的评分为1~7分,1分代表无症状,7分代表症状极重,总分范围30~210分,得分越高表示症状越严重。

1.4 统计学处理 采用SPSS 16.0统计软件。计量资料用表示,组间比较采用两独立样本t检验;计数资料组间比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者治疗前后生化指标的变化及比较 治疗前,两组患者 HbA1C、FPG、2hPG、TC、TG 水平比较,差异均无统计学意义(均P>0.05);治疗后,两组患者上述指标比较,差异均有统计学意义(均P<0.05)。与治疗前比较,观察组治疗后上述指标均明显下降,差异均有统计学意义(均 P<0.05),见表 1。

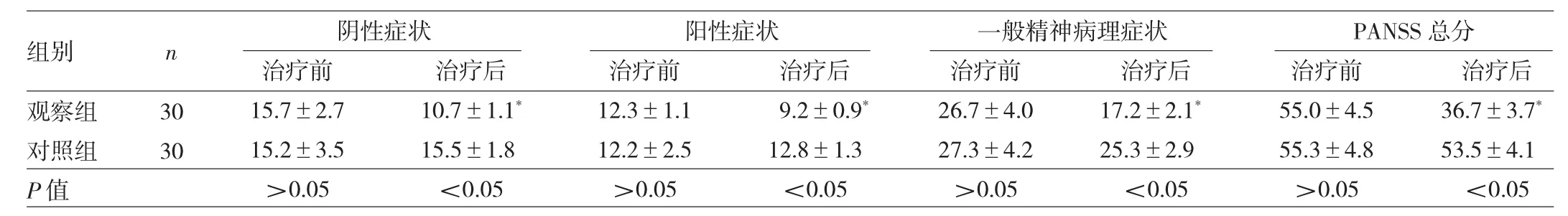

2.2 两组患者治疗前后PANSS评分的变化及比较 治疗前,两组患者PANSS分量表及总分比较,差异均无统计学意义(均P>0.05);治疗后,两组患者上述评分比较,差异均有统计学意义(均P<0.05)。与治疗前比较,观察组治疗后上述评分均明显下降,差异均有统计学意义(均 P<0.05),见表 2。

3 讨论

精神分裂症是一类认知与社会缺陷且慢性迁延性疾病,患者不能正常进行生活及维持人际交往,只能以抗精神病药物控制其症状。患者长期服用抗精神病药物易导致糖脂代谢紊乱,这与其生活方式的改变和抗精神病药物不良反应有关,也与其对疾病缺乏正确认知、存在病耻感以及自我管理能力差等有关。糖脂代谢异常是精神分裂症患者发生心血管疾病的高风险因素,有文献报道精神分裂症患者并发2型糖尿病的概率是普通人群的2~4倍[7]。此外,研究表明抗精神病药物导致糖脂代谢异常的可能机制是:高泌乳素血症影响胰岛素敏感性,脂肪细胞胰岛素受体数目及亲和力发生改变导致胰岛素抵抗[8-9]。

目前关于抗精神病药物治疗所致的糖脂代谢异常,尚无较好的预防方法。CBT强调认知活动在心理或行为问题发生和转归中所起的重要作用,是公认的、疗效较为显著的心理治疗方法之一。它具有疗程短(通常10次左右)的优势以及积极性、指导性、整体性等特点,能更好地改变患者对疾病的认识,改善其精神症状,提高治疗依从性及自信心,同时改善社会功能,提高自我管理能力及生活质量。本研究结果发现,观察组治疗后HbA1C、FPG、2hPG、TC、TG 水平明显改善,提示 CBT 能改善患者糖脂代谢指标,与既往研究结果基本一致[10]。糖脂代谢异常与患者临床症状可能相关,抗精神病药物对阳性症状的改善作用较为明显,对阴性症状的改善较为缓和。精神分裂症的阴性症状包括被动、懒散、退缩、不合群、主动性差、情感淡漠、亲密度差,与周围环境格格不入,社会生活功能减弱。本研究采用CBT干预精神分裂症患者被动、依赖的生活方式,改善其糖脂代谢异常,增强抵抗能力,从而提高患者生活质量。结果显示治疗24周末,患者的阴性症状、阳性症状、一般精神病理症状均明显改善,提示CBT在一定程度上能提高患者的临床疗效;这与既往研究结果一致[11-13]。此外,笔者推测精神分裂症患者临床症状的改善与糖脂代谢指标的改善可能存在一定的相关性。

表2 两组患者治疗前后PANSS评分的变化及比较(分)

综上所述,CBT在一定程度上能改善首发精神分裂症康复期患者糖脂代谢异常及临床症状,可在临床推广。