汶川人的家国情

2020-06-29李银昭杜静刘琳梁鹏庄媛

李银昭 杜静 刘琳 梁鹏 庄媛

弹指十二年,曾经满目疮痍的汶川,如今大地渐绿,山河正兴。

汶川人,不言苦难,只求实干。在南北长100多公里的威州大地,南边搞林产,北边种水果,再加上特色养殖,引进义乌来料加工,建家国情怀书院,如火如荼。

汶川,多一棵树苗,长江多一脉绿水。

汶川,多一方青山,国家多一道生态屏障。

滴水之恩,涌泉相报。而汶川,涌泉之恩,细水长流,点滴长报。

“是祖国给了汶川第二次生命,是无数援助的手,让汶川重新站立。”作为当年地震亲历者以及后来汶川建设发展的设计和参与者,阿坝州人大常委会副主任、汶川县委书记张通荣说,建好汶川,把汶川创建为国家级慢生活度假区,让汶川人过上好日子,让汶川成为长江上游生态屏障,就是我们对祖国对人民最好的回报和感恩。

汶川人的家

在汶川,兴邦,先兴家园。爱国,先建好汶川。

最漂亮的是民居,最安全的是学校,最现代的是医院。

这是“5·12”汶川特大地震十二年之际,四川经济日报记者一行,踏上有着“大禹故里、熊猫家园、康养汶川”美誉的全国四个羌族聚居县之一的这片土地,感受到的第一印象。

俗话说,苦难兴邦。

在汶川,兴邦,先兴家园。爱国,先建好汶川。

“住上好房子,拥有好身子,过上好日子。”是汶川人民要去实现的“汶川梦”。

从县城到乡村,好房子,随处可见。

曾经,威州镇茅岭村,是高山贫困村。

现在,村里的荒坡,种了李子树;黄土平房,变成二层小洋楼。

红瓦、白墙,云雾之间,隐现出民居墙上的彩绘,好一幅“云中山居图”。

村民马元虎,正在他新修的小二层里收拾行李,他和家人明天要去县城,参加两年一次的全民免费健康体检,“我们已在县医院免费体检过好几次了,一切正常,身体好得很。”

2012年,汶川启动全民健康示范县创建,在全国第一个实行全民健康免费体检。国家标准化管理委员会将汶川全民健康公共服务标准化试点列入国家级试点项目,汶川县成功创建全国慢病防控示范区,老百姓在家门口就可以享受到方便、快捷、专业的医疗服务,“一小时医疗服务圈”全面形成。

健康的体魄,让老百姓有更充沛的精力和干劲投入到建“家园”的奋斗中。

汶川县漩口镇,一片热火朝天。在“来料加工首届技能大赛”中经过激烈角逐后,年轻姑娘唐小苗获得了一等奖和5000元的奖金,捧着大红的奖牌,唐小苗对记者说,农忙时,干庄稼活,农闲时,不出门就能当工人,日子一天天地好起来。

同一时间的雁门镇过街楼村,村民们正忙着参加各类就业培训,村主任尚忠福正在向全村人发送最新的就业信息。

为官一任,致富一方百姓。近年来,汶川坚持“南林北果·绿色工业+全域旅游(康养)”总体思路。按照“南林北果+特色畜牧”的产业布局,深入推进农业供给侧结构性改革,“六个一万亩”“汶川三宝”等产业基地和特色水果,让特色农业提质增效;加快推进“绿色百亿工业园区”建设,从技改、品牌、共享等角度出发,让绿色工业提档升级;打造美食、美景和美宿知名“目的地”,让康养旅游提速发展。

汶川人在地震遗址上建起了培训经济,“全国爱国主义教育示范基地”“四川党性教育实训基地”“四川省公务员培训基地”在映秀挂牌,并被纳入全国红色旅游经典景区和全省红色旅游重点线路。2019年,映秀全年接待各类成人教育(现场教学)、青少年研学实践共计410余团(班)次、5.1万余人次;全年游客量达350余万人次,较2018年增加50余万人次、增长8.5%。

同时,汶川深挖独特气候优势、区位优势和“无忧地”历史文化,加快推进旅游(康养)经济。2019年接待游客627.78万人次,实现旅游总收入28.73亿元,同比分别增长11.5%和14.9%,汶川已成为远近闻名的康养圣地。

汶川人的好日子,不仅仅是在物质上。

村文化院坝,是汶川党委政府为老百姓提供的文化生活“聚点”。2018年底,30余个集文化宣传、党员教育、科学普及、体育健身、文明创建、道德讲堂等为一体的文化院坝在汶川建成。

依托文化院坝,汶川深入开展“文明四风”建设,让“家风、校风、民风、政风”如和煦的春风,吹拂着汶川这片土地,吹进每一位汶川人的心里。

走进雁门镇过街楼村的村文化院坝,欢歌笑語阵阵传开,村舞蹈队的“演员”们正在排练舞蹈。村民孙明良说,国家政策好,县里领导关怀多,邻里之间互帮互助很和谐,过去是“你家的”“我家的”,分得很清楚,现在,你家的我家的,都是大家的。汶川人,就是一家人,汶川,就是我们共同的家园。

汶川人的国

家是最小国,国是千万家。汶川人真切感受到国家力量、国家温暖。

“国家,平时感觉是一个概念,但‘5·12之后,我们汶川人,真切地感受到了国家的力量、国家的温暖。”在汶川家国情怀书院,院长王振震说,震后满目疮痍,当我们看到国旗从山的那一边出现时,我们都哭了,因为我们知道,有救了。

走进汶川,与这里的人交谈,你会感觉到他们的言语中,有种强烈的国家意识。

汶川映秀镇,当年坍塌的漩口中学,是一处保留完整的地震遗址,解说员说,要让参观的人,了解地震知识,“更要让人们记住,大灾之时,全国人民乃至整个国家对汶川的无私援助。”

作为当年地震中心的映秀镇,在“全力建设全国重要的爱国主义教育基地、以培训促旅游”的新目标中,围绕“家国情怀、应急管理、生态文明”三大精品课程体系,打造培训主题小镇。

培训小镇,是汶川主政者对映秀经济发展的新定位。而强产业,就是汶川快速发展、高质量发展的基础。

“5·12”之后的十二年间,国家和兄弟省市在帮扶汶川经济社会发展的同时,也将汶川和祖国更加紧密地连在了一起。

浙江金华和四川汶川,相距两千多公里,以前毫无交集的两个地方,在今天,因东西扶贫协作和对口支援而紧密相连。

2018年以来,浙江金华市和汶川县共同编制东西部扶贫协作和对口支援工作三年计划和年度工作清单,签订框架协议,从产业发展、人才交流到教育文化医疗开展多领域合作。

汶川在与义乌等发达地区合作的基础上,把来料加工产业作为新的经济增长点,并计划用10年时间承接20亿元来料加工业务。

同时,汶川推动电子商务学院建立,培育壮大本土电商人才,汶川电商园区目前培育网商362家,引进33家电商物流企业入驻电商中心,2019年实现电子商务网络零售额5.57亿元,汶川甜樱桃线上销售率达到总产量30%以上,销售金额1230萬元,让汶川甜樱桃成为网络销售的高端产品。

此外,汶川以金华对口帮扶旅游资源推介会、浙江文博会、旅博会为契机,将当地丰富的旅游资源通过浙江,推向全国。

加工、仓储、现代物流,从全国走进了汶川。

苹果、甜樱桃、脆红李,从汶川走向了全国。

优势产业是汶川发展经济的基础,“绿水青山”是汶川发展可持续的关键。

在稳固传统优势产业、优化产业结构、拓宽产业领域的基础上,汶川县委县政府牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念,始终把修复和保护生态环境放在首位,实行最严格的生态环境保护制度,全面做好了“生态保护建设、生态产业发展、生态惠民利民”三篇文章,仅2019年,就实施造林面积16522.1亩,全民义务植树参加人数达36234人,栽植苗木160620株。

汶川县三江镇龙竹村,山水葱绿,村民不仅修起了一栋栋小洋楼,而且在山水间办起了生态农家乐。

“我们要把漫山遍野都种上观赏樱花,要让我们的生态环境越来越好。”龙竹村党支部书记赵勇说,这既绿了山,又清了水,还致富了村民。就是这位村支书,在今年新冠肺炎疫情期间,还与村里11位村民,驾车26小时,将100吨新鲜蔬菜运到武汉。

近年来,汶川严格落实河(湖)长制,全面推进“三治岷江”系统工程;围绕江河两岸、道路两旁、荒坡山头实施绿化行动;狠抓砂石乱采、污水乱排、农村住房乱建“三大问题”整治;大力实施重点行业、企业污染整治与燃煤锅炉改造工程……

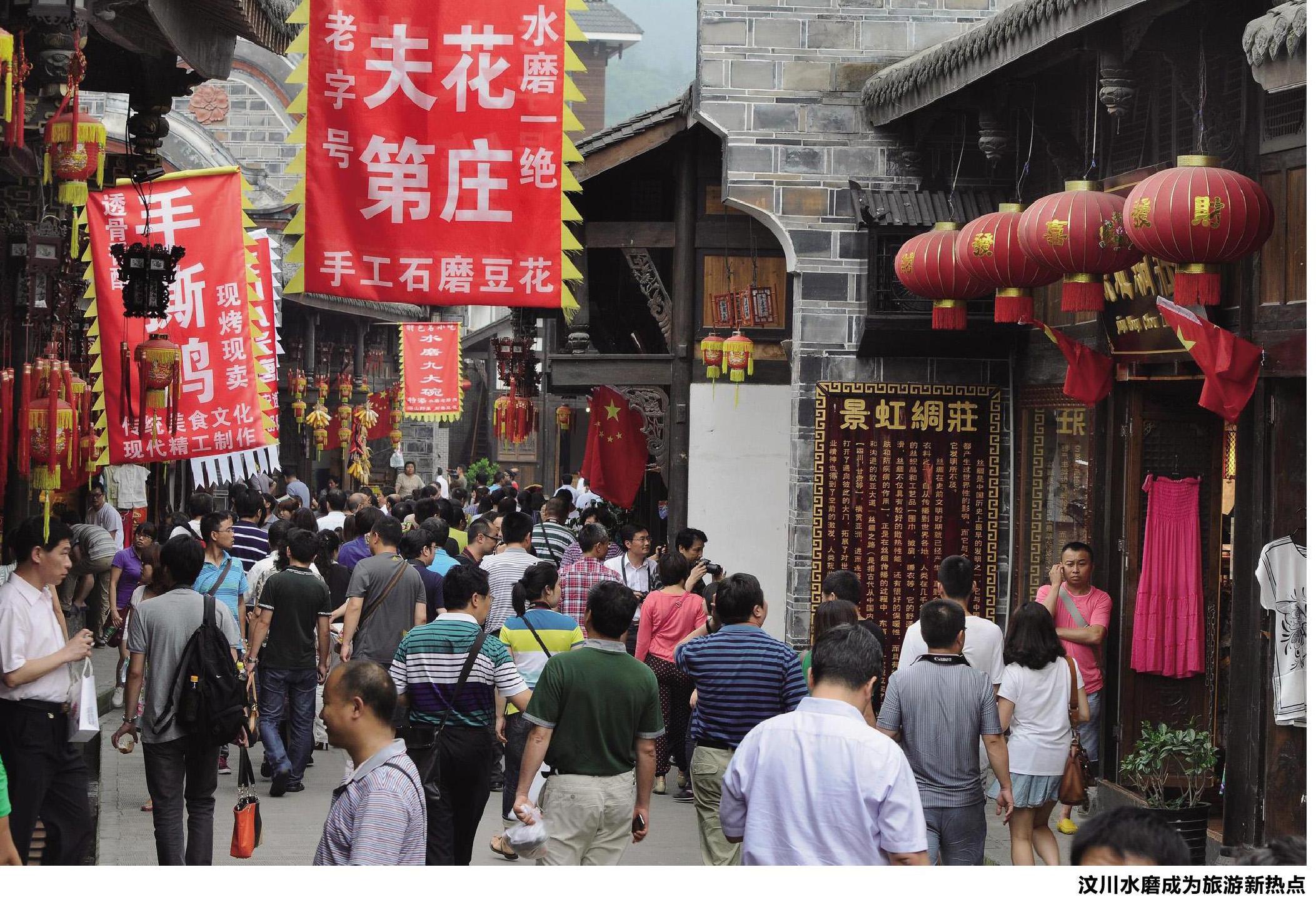

过去,汶川水磨镇有63家企业,是远近闻名的工业小镇,但同时也是高污染重镇。在产业优化调整中,这些污染企业全部都被“腾笼换鸟”外迁了,新引进来的都是绿色产业,如今的水磨镇,已成了远近闻名的旅游小镇。

“以前,洗的衣服都不敢在户外晾晒,空气污染重,衣服上就会铺满黑灰。水磨的人都不在这里住,跑到都江堰市去买房子。”在水磨镇开餐馆的老板舒志清说,现在很多人都像他一样,又回到了水磨镇来安居乐业。

替河山装成锦绣,把国土绘成丹青。张通荣说,因汶川处于长江上游这一特殊区位,生态保护和建设,就具有了特殊的意义。他说,“汶川的一滴清水,就是长江的一滴清水,汶川的一棵树,就是国家的一棵树,汶川的青山绿水,就会融入国家的生态屏障。”

汶川人的情

爱小家,建大家,兴国家,在汶川焕发出家国之情。

连华玉,汶川映秀镇人,灾后,她收到的第一笔救助金,是来自全国党员的特殊党费。拿着这笔钱,她考了汽车驾照。她说,“这样,钱用得才有意义,使我终身都会记住这些大恩、大情。”现在,连华玉是“漩口中学地震遗址”的解说员。除了在这里向世人讲解地震灾害、灾后重建,以及在这十二年里她感受到的恩情外,她还接受汶川以外一些高校、社会团体的邀请,去讲发生在汶川的故事。她说,“我想把关于生命、关于爱、关于奉献和家国情怀的故事讲给更多人听,把感受到的大爱大情传递下去。”

陈光书,是下庄村河坝组农民,每到大樱桃收摘季节,他都挑着樱桃到汶川城里,捧着甜樱桃,免费赠送给来往游客。他说,过上好日子,不忘大恩人。“去年送,今年也送,明年还要送。”

马琼霞、何开容,都是映秀“我爱我家”的志愿者。十多年过去了,马琼霞从未忘记自己是从废墟中被救出来的,她说,“我们的志愿者服务队有64人,映秀镇七个村、一个社区,都有志愿者,每个志愿者都铭记着恩情,都在为映秀、为社会做贡献。”

何开容说,有一年,为感恩救援的解放军,志愿者们组织了428人参与缝制感恩鞋垫,一针一线,大家用近半年时间,总共缝制了827双感恩鞋垫,针针线线里,缝进去的都是汶川人的情。感恩回报,恩情传递,何开容还将自己的儿子送进了当年救援过汶川的军营里。

把汶川人感受到的爱,感受到的情,不断往下传递的还有无数的汶川人。现在,汶川的志愿者还在不断增加,队伍还在不断壮大。这些志愿者,在汶川大地上书写着一件件感人的故事。

泥石流突袭汶川三江镇这件事,让世人见证了汶川人的大义大情。

每年夏天,成都、眉山、德阳等地,甚至重庆的人,都会到有山有水的汶川三江镇及周边避暑,尤以老弱妇孺和放暑假的学生居多。汶川县委宣传部部长龙跃向记者说起三江镇泥石流那件事时,很多细节历历在目:“公安、消防、医疗、志愿者、社区人员、党委政府,迅速行动,所有参与人员,无论是从上到下,还是自下而上,很快形成了救助一盘棋,开始实行科学、有序施救,环环相扣,以最短的时间安全转移了5万多名游客。”

参与转移游客的水磨镇水磨社区支部书记姚正春说,当时,志愿者团队,分工合作,有序地奔赴三江镇,而且自带干粮,一批下来,一批又上,轮流上前。“儿子下来老子上,老公下来老婆上,那场景就像是爱的海洋、情的海洋,看着就让人感动,看着就让人想哭。”

在泥石流救灾中,掏空家里的冰箱,还向邻居借食材,给被困游客免费送饭菜的汶川威州镇下庄村王英说,“当年汶川受灾,全国人民救援,现在,汶川人一点一滴地回报,十年、二十年、代代相传,代代相报。”

当年地震时只有12岁的汶川姑娘佘沙,现在是四川省第四人民医院的护士,当新冠肺炎疫情在武汉肆虐之时,经过多次请战的她,成为四川省第三批援湖北医疗队队员,踏上了“战疫”一线的征途,“我是汶川人,是地震的幸存者,我要上前线去。”

真情、深情,在汶川汇聚成的是感恩之情。

如今的汶川,经济健康发展,社会和谐稳定,百姓安居乐业。县委号召推进“感恩情怀培育工程”,培育“铭恩奋进、知恩图报”的感恩情怀,重塑人人知恩感恩的社会风尚,把感恩情怀转化为决胜脱贫奔康的强大动力。

爱小家,建大家,兴国家,在汶川焕发出的是家国之情。

汶川,这个隶属于四川阿坝藏族羌族自治州,地处四川西北部、川西北高原东南部的少数民族聚居县,在灾难中兴业,在苦难中崛起。

汶川人,在羌乡大地上,汇聚前所未有的力量,筑高楼、建家园、兴事业,如火如荼。羌寨、碉房和邛笼,在汶川人的手中威严耸立。

中国西部,一个日新月异的宜居汶川、畅通汶川、平安汶川、健康汶川、科教汶川、低碳汶川,全国人民翘首以盼的“天府汶川生态康养慢生活度假区”承载着汶川的梦想和希望,正以新魅力和新风貌,在大禹故里向中国、向世界展现。