疾病的隐喻与弱者的武器

2020-06-29曾一果

曾一果

新冠肺炎疫情在全球流行,引起了世界各国的恐慌,在这场席卷全球的传染病流行中,几乎没有一个国家可以幸免。至今,病毒的源头没有查出来,对付病毒的疫苗也还在研制中,许多国家还在为病毒源头争吵不休,有的说病毒源于蝙蝠,有的说病毒源于某个国家的生物实验室……在病毒肆虐期间,这类争吵确实毫无意义,像一些人所说的那样,病毒本身并不分国家和种族,也不讲政治和意识形态。不过,在某种意义上,病毒确实也是一种“疾病的隐喻”——以一种神秘的隐喻形式警示人类,现代社会的生态系统出了问题。

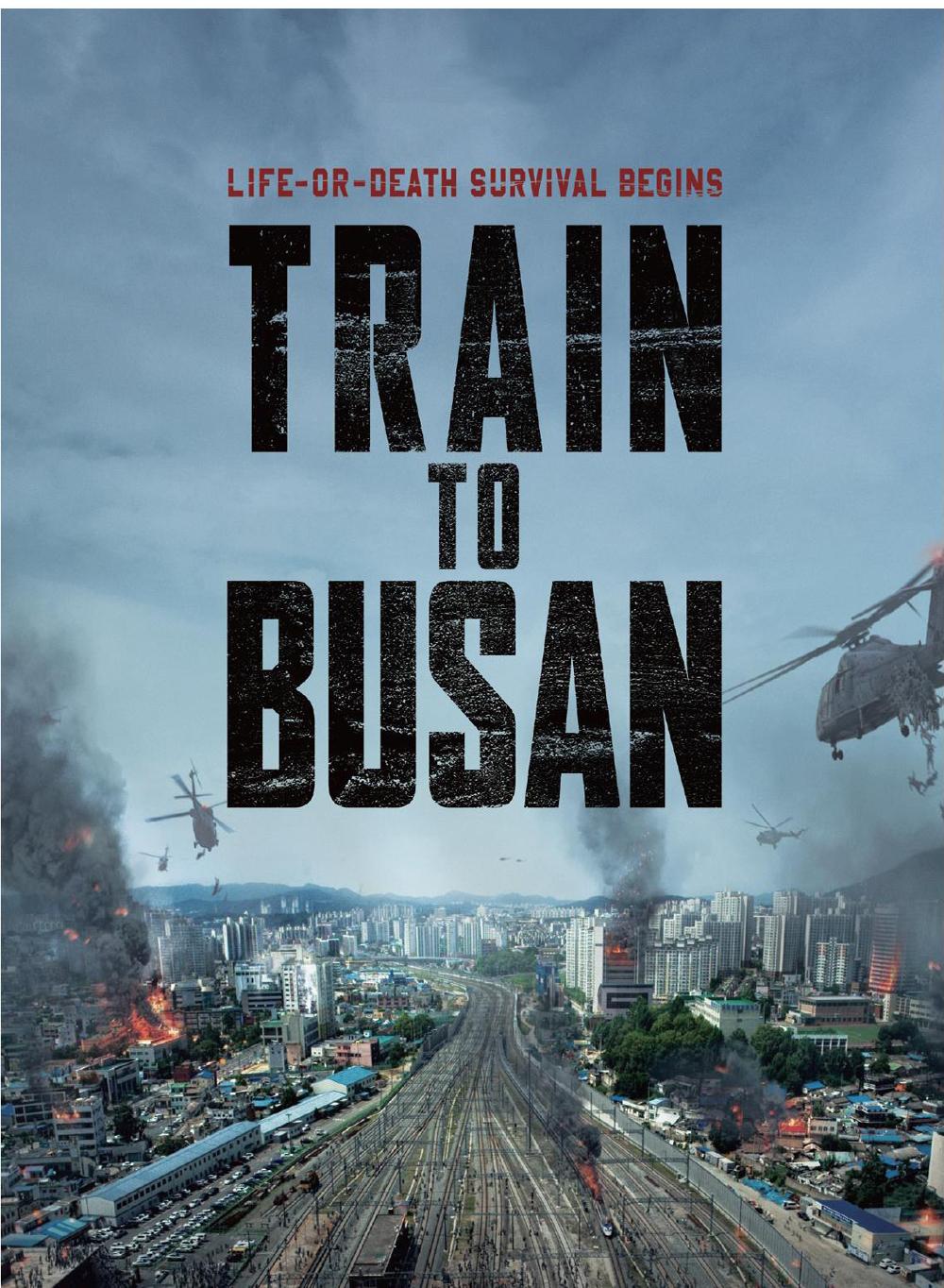

前工业时代和工业社会早期人类也经常遭遇瘟疫和各种传染病,但像乌尔里希·贝克所说的那样,只有在高度现代性社会中,风险才是全球性的,并且任何一个地方性的风险都是全球性风险——“占据中心舞台的是现代化的风险和后果,它们表现为对植物、动物和人类生命不可抗拒的威胁。不像19世纪和20世纪上半期与工厂相联系的或职业性的危险,它们不再局限于特定地域或团体,而是呈现出一种全球化的趋势,这种全球化跨越了生产和再生产,跨越了国际界限。”[1]跨区域、跨国界的风险存在让独善其身的想法变得不可能。当代艾滋病、SARS和2019-nCoV在迅速传染中跨越不同的地区、城市和国界,危害全球每个人的生命安全時,它们已以神秘的隐喻方式提醒人类要重新反思自然与人及社会的生态关系。许多优秀的电影也以影像的方式展现病毒疯狂肆虐的场景和人类自我拯救的过程,如《感染列岛》《釜山行》《传染病》《流感》《十二只猴子》等等。在展现瘟疫横行的同时,这几部电影的共同特征是,都在深层次上触及到了全球化以来现代社会的“生态危机”主题。

一、现代性风险中的“生态危机”

贝克讨论“风险社会”时区分了两种风险:一种是古典工业文明时代的风险,一种是高度工业文明之后的风险。他认为:“现代性正从古典工业社会的轮廓中脱颖而出,正在形成一种崭新的形式——(工业的)‘风险社会。”[2]在今天,这种现代性风险愈演愈烈,并以一种不确定性的和神秘的方式威胁着人类安全。在这些现代性风险中,“生态危机”的频繁发生更能集中地反映高度现代文明后人、自然与社会三者关系秩序的失衡。

在《感染列岛》《釜山行》《传染病》等瘟疫电影中,具有强烈传染性的病毒往往都是从动物开始传染给人,接着在某个地区蔓延,进而导致整个区域、城市和全球性灾难的发生,而作为传染源的动物往往又是因为受到现代工业的污染才感染病毒,也就是说,病毒最终来源于人类破坏性的工业生产活动。例如,《感染列岛》向观众展现了新型流感病毒在日本全岛疯狂传染的末日景象。为了寻找病毒源头,电影中的男主医生松冈君和老教授来到东南亚边陲小镇进行调查,终于发现病毒来自Minas岛洞穴中的蝙蝠身上,但是调查也指出病毒产生的真正根源是人类过度地砍伐森林、养殖鱼虾和开发旅游业等行为,导致了偏僻小岛的生态环境遭到污染,病毒由此产生。蝙蝠只不过是病毒的宿主而已,它们将病毒传播到当地人饲养的鸡身上,养鸡人将鸡带到了城市,然后病毒又被人带到了日本才引发日本全岛毁灭性疾病的发生。韩国瘟疫电影《釜山行》的开头是一幅极具象征意味的场景——一头野生梅花鹿在郊区马路上被一辆车子撞死,车主忙于生计的养猪户。车祸之后,死去的梅花鹿又奇迹般地复活为“僵尸鹿”。在这头梅花鹿被撞死之前,养猪人开着他满载着猪的车子经过防疫场所,防疫站的人正对过往车辆进行检疫和消毒。当他询问发生了什么事情时,身穿防护服的检疫人员告诉他“听说附近的生物科技园有东西外泄”。而那头倒下去的鹿正是生物科技园泄漏病毒的宿主,于是病毒就这样借由梅花鹿传播给人,进而传遍街道、列车和整个城市。像《釜山行》的开头那样,《传染病》的结尾以富有“象征意味”的隐喻方式指出传染病的起源归咎于人类疯狂的现代生产活动对自然的入侵,引发了地球的“生态危机”——当挖掘机推倒一棵树的时候,《传染病》电影中出现了日本和澳大利亚现代工厂的标志,这些标志符号代表着繁荣发达的现代生产,但也意味着现代工业正肆无忌惮地毁坏地球的生态平衡。

乌尔里希·贝克指出,正是在现代化进程中,生产力的指数式增长,使得现代性危险和潜在威胁的释放“达到了一个我们前所未知的程度”。[3]大规模传染性流行病的传播表面看是由某个蝙蝠、梅花鹿或养殖场的鸡引起,追本溯源却是现代人类的破坏性生产和对自然的疯狂入侵所导致。

二、“现代性话语”与“自然话语”

因此,从“生态危机”的视角来看,在《感染列岛》《釜山行》《传染病》《十二只猴子》等诸多的瘟疫电影中,我们可以明显地发现“现代性话语”和“自然话语”这两种潜在话语的对立冲突。

“现代性话语”是一套工具理性和科学至上的启蒙话语,全球化、科技进步、工业发达、社会繁荣、国家发展……都是这套话语的表征体系。尽管法兰克福学派的批判理论家们对进步思维模式的启蒙话语给予了批判,但是在竞争激烈的全球社会中,“现代性话语”至今仍然畅通无阻。另外,“现代性话语”不仅是以人类为中心,而且也是以城市为中心,乡村和自然都被排除在外。相对于“现代性话语”,“自然话语”所关注的是“现代性话语”所排斥和忽略的那部分范畴——森林湖泊、野生动物和乡村社会。在强势的“现代性话语”面前,“自然”总是处于弱势和微不足道的地位,它需要不断加以改造才能符合现代性社会发展的需要。所以,当传染性的瘟疫发生时,在“现代性话语”中,那些身上含有病毒的鸡、猪、蝙蝠和梅花鹿都是令人厌恶和需要被扑杀的。在《感染列岛》中,全副武装的防疫人员扑杀了岛上所有的鸡子,即便一些并没有染上病毒的鸡也未能幸免于难。在《釜山行》中,卡车司机曾经提到上一次“口蹄疫”时,他养的猪就全部被埋掉了。在“现代性话语”中,这些鸡、猪和梅花鹿及其所代表的“自然话语”是毫无反抗能力的,人类在扑杀它们的时候也是冷酷无情,丝毫没有将它们视为和人类一样是存在于地球上的生命体。其实在这种“现代性话语”中,尽管人类变成了“万物的主宰者”,但如果某个人类个体或者群体感染了病毒,这个人或这个群体也是要被清除的,因为一切不符合现代性发展和控制的状态都是要被消灭的。韩国瘟疫电影《流感》就描述了一个令人震惊的场景,当整个盆塘区感染上了病毒,以美国官员为代表的一些人以保护全球人类的名义冷酷地要求韩国总统封城,并下命令开枪射杀该地区的所有居民。

正如哈贝马斯所说:“当代社会现代化将古代欧洲的农民-手工业的生活世界所具有的经验空间彻底打破,使之活动起来,并将其贬低为左右期待的指令,现代所特有的未来取向也就呈现了出来。”[4]“現代性话语”以科学和发展的名义压制“自然话语”,满足的是人类无穷无尽的个人私利和疯狂欲望。《釜山行》的男主角是电影中的“英雄人物”,他最终以自我牺牲换取了女儿和孕妇的获救,但也正是他所在生物公司为了经济利益将带有病毒的船打捞上岸,却在不知不觉中把病毒带给了人类。并且是男主人公毫无原则地“抢救”已快破产的生物公司,才导致病毒泄露和大规模地传染和扩散。跟男主人公一样,《釜山行》开头那位卡车司机对被自己车子撞死的野生梅花鹿毫无怜悯之心,他只关心自己的车子和生计。在《釜山行》中,几乎所有人都只关注自己的利益,哪怕是在生死关头的列车上,全车人也没有结成真正“共同体”,每个人都为了各自利益而置他人生死于不顾,结果导致几乎所有人被僵尸反吞噬后变成同样具有传染性的僵尸。在这一点上,《釜山行》不像电影《卡桑德拉大桥》,《卡桑德拉大桥》展现的是普通人的团结和勇敢,《釜山行》却揭露的是每个现代人的自私和贪婪。所以,《釜山行》列车上不断涌现的僵尸是“疾病的隐喻”——意味着人类如果不进行自我反思,最终的结果是“自己反噬自身”。

在强势的人类“现代性话语”面前,作为“弱者”的自然不仅没有话语权,而且早已退却到边缘的位置,但它却经常冷不丁的拿起“弱者的武器”反抗人类现代性的霸权行为。《感染列岛》《传染病》《釜山行》以及当下全球正在发生的新冠病毒疫情似乎在提醒人类。在今天,“自然话语”对“现代性话语”的反抗不再像过去那样是“有声的反抗”——通过地震、洪涝、干旱、森林大火或者火山爆发等可见的、直接性的和有声的方式反抗(这样的反抗当然还常常出现),更多的换成了一种“无声的反抗”——一种更加隐蔽的、微观的和不可知的甚至是以神秘的方式反抗“现代性话语”。“现代性话语”重视的是发展和可控制性,“自然话语”重视的则是平衡和可持续性,即在宇宙世界中万物的关系遵循平等守恒原则。病毒、动物和人类一样,并没有高低贵贱的区分,它们都是自然界不断演化的某类生物。在这点上,瘟疫电影《感染列岛》对“现代性话语”的反思很深刻,当和医生松冈君一起到Minas岛寻找病毒源头的老教授用手去抚摸小岛上的一只狗时,代表WHO的官员起身阻止并对他说,你知道它身上带了多少病毒吗?老教授冷静地回答说:“病毒就是那么可恶的东西吗?”一言以蔽之,病毒没那么可怕,比病毒更可怕的恰恰是人类的疯狂行为本身。如果没有人类的恣意砍伐森林、养殖鱼虾并且将这些贩卖到大城市,即便是某种病毒爆发,也仅在狭小范围内发生而已。但是在全球化和流动性日益增强的现代社会,毫不起眼的病毒才能将疾病从东南亚的偏僻小岛带到城市和日本全岛乃至全球,显示出“自然话语”以一种微观叙事瞬间颠覆现代性宏大话语的巨大威力,而“自然话语”本身就是借助于“现代性话语”反抗“现代性话语”。前面已经指出,《感染列岛》《传染病》《釜山行》中的鸡和鹿身上所携带的病毒本来就来自生物公司这些现代工厂。当人类对自然存在的动植物漠然无视时,自然便以“以其人之道,还治其人之身”的方式反抗人类,这种反抗甚至是以毁灭自身为代价的。《感染列岛》中的男主人公松冈君和老教授在东南亚小岛调查病毒起源,当他们走在边陲小镇废弃养殖场旁边的泥泞小道时,老教授抓起一把烂泥对松冈君说:“由于大量药品和抗生物质,使土壤变质了。人类把自己的生存场所,用自己的手毁灭了。病毒也和人类一样,明明把宿主杀死之后自己也会死。尽管如此,依然要吞噬宿主。你不觉得矛盾吗?”

当然,自然对人类的反抗并不是想要毁灭人类,而是要反抗那种以盲目发展和控制为主的现代性思维,让人、社会和自然的关系重新回到平衡和可持续发展的道路。所以在某种程度,病毒是作为弱者的自然的武器,自然借助其反抗人类中心主义的“现代性话语”,对人类现代化道路中某些不合理的做法进行警示和反叛,并且是以越来越神秘和不可知的隐喻方式表达出来。

三、女巫的诅咒与神秘性的病毒

病毒是一种隐喻,并且是以神秘性、不知道的方式提醒人类,“作为弱者的自然”是有威力的。“毫无疑问,大规模的传染性流行病不仅是一个医学事件,而且被当作是一个文学事件、一个道德事件,一个政治事件,此外,还是一个经济事件。刚刚过去(它还会回来吗?……)的SARS,像是历史上任何一场大规模传染病的重演,那是一系列的戏剧——只不过,在一个科学已发展到足以准确预测一颗与地球遥隔霄汉的彗星到达地球的确切时间的时代,一个想当然地认为一切大规模传染性流行病一去不返的时代,SARS病毒却像一个来去无踪的幽灵,这强化了它的神秘性,而神秘性正是隐喻的滋生地。同时,这个科学至上的时代,又是一个强调可控制性的时代,因而对那些似乎不可控制的东西奇特地显示出一种非科学的态度。”[5]

这是《疾病的隐喻》的中文翻译者所说的一段话。在科学至上的现代性社会,本来我们想当然地认为全球性传染病不会再发生,但SARS、2019-nCoV却总是仿佛从天而降,给全球各地的人带来巨大灾难,虽然全球的科学家、医生和新闻记者都在努力研究,探寻病毒流行的真相,但至今人们对于许多传染性的疾病爆发原因和源头依然难以知情。在马克斯·韦伯所说的“祛魅”的现代社会,病毒却作为一种“神秘性的存在”,以疾病的隐喻方式提醒人类,如果不尊重自然的综合平衡和可持续原则,“病毒”便会代表某种神秘性的、不可知的力量谴责、惩罚人类。在这点上,《感染列岛》在反思人类现代化、工业化行为本身对自然的入侵和破坏时,便是以“神秘主义”的方式讨论灾难的起源。当医生松冈君和老教授来到东南亚岛屿的小镇上调查传染病源头,询问为何当地会发生传染性疾病时,当地人告诉了他们一个当代传说:“有个男人在森林里遇到女巫,灾难就发生了。”正是人类闯入了“森林”,惹怒了“神秘的力量”,疾病就是神秘力量对人类的惩罚。换而言之,是上天对人类无休止欲望行为的惩罚。《釜山行》中僵尸鹿、僵尸人在现代城市和列车上的出现便是自然对人类的“反吞噬”。

因此,从根本上来说,规避现代性风险最好的办法不是封路、封城和封国等各种隔离措施,而是让人与自然的生态关系重新恢复到原初状态。心理学家荣格曾分析了现代社会巫术和宗教的思想并没有泯灭的原因,他认为在现代社会,虽然科学越来越发达,但宗教和巫术思想却以一种“集体无意识”存在于每个现代人的内心世界。SARS、2019-nCoV等有巨大传染性病毒的“神秘性存在”恰恰提醒人们,如果人们不尊重自然的综合平衡和可持续发展原理,某种“神秘的力量”会让灾难在某个时刻以一种特别的方式再次降临到人类身上。

结语

地球,人类共同生活的家园。在《流感》《釜山行》《感染列岛》中,英雄的主人公均以自我牺牲的方式解决了问题,“幸存者”像童话里所描述的那样又过上了平静而幸福的生活。城市“重现生机”,世界又恢复“往日的气息”,就像瘟疫灾难从未发生过一样。电影观众自然也会为这样的结尾感到欣慰,因为这样的结尾符合人类对美好结局的期待。不过有些瘟疫电影没有这样结尾,《传染病》是一部没有英雄的瘟疫电影,在该电影的结尾,病毒依然以某种神秘的隐喻方式存在,人类在这种神秘的病毒面前顯得无能为力。《感染列岛》更是一部具有自反性色彩的影片,它不像《流感》《釜山行》那样依然是人类中心主义的疫情解决思路,而是以自然的综合平衡和可持续发展的思维考虑瘟疫问题。松冈君和老教授一起在东南亚偏远小岛调查病毒源头时,老教授曾对松冈君发出了这样的质问:“……人类和病毒共同生活,难道不可以么?”借助老教授的话,《感染列岛》向观众表达了这样的生态理念——地球不仅是人类生活的家园,也是人与自然、人与病毒共同生活的家园。在这个地球上,只有尊重和爱护自然,才能跟病毒和平相处。否则,病毒会以神秘主义的面孔“卷土重来”。

从这个意义上来说,在《流感》《釜山行》《传染病》《感染列岛》等几部瘟疫电影中,《感染列岛》是一部具有反人类中心主义和“乌托邦色彩”的寓言作品。电影中的女主人公荣子牺牲了生命救活了很多人,使得城市和整个日本恢复了往昔的生机活力和繁荣景象。但是男主人公松冈君却带着荣子“即使明天地球已经毁灭,你也要将苹果树种上”的这句话到了偏远小镇生活为百姓看病。将苹果树种上,这是一句极具隐喻和象征意味的话。因为在《圣经》的人类起源故事里,亚当和夏娃正是在种满苹果的伊甸园中快乐地生活,而那样的时代是人与自然和谐共处的黄金时代。因此,“即使明天地球已经毁灭,也要将苹果树种上”便包含了电影所寄予的某种更为深层的期望,那就是“现代人”“未来人”应该回到人与自然和谐相处的共同家园中。

参考文献:

[1][2][3][4][德]乌尔里希·贝克.风险社会[M].何博闻,译.江苏:译林出版社,2004:2,2,15,15.

[5] 程巍.译者卷首语.[美]苏珊 桑塔格.疾病的隐喻[M].程巍,译.上海:译文出版社,2014.