抗战时期大别山敌后根据地货物检查制度述论*

2020-06-28何孔蛟

何孔蛟

(安庆师范大学 人文学院,安徽 安庆 246133)

抗战时期,国民党既有正面战场,也有敌后抗战。全面抗战爆发后,面对严峻的民族危机,国民党各地方实力派纷纷请缨出战。新桂系在广西实行军事动员后,派遣军队北上抗日,新桂系首领李宗仁就任第五战区司令长官。大别山敌后根据地是抗战时期国民党新桂系建立的敌后游击根据地。战区货物检查制度是大别山敌后根据地经济游击战的重要组成部分。

一、货物检查制度设立的背景和动因

大别山位于鄂豫皖三省交汇区域,处于南京和武汉之间,战略地位十分重要。 “上控鄂赣,下蔽金陵,扼中州之咽喉,依江浙为展图,进可以攻,退可以守。”[1]151938年8月,国民政府军委会要求李宗仁的第五战区“指定八个师以上兵力,在大别山设立游击根据地,向皖北、豫东方面挺进游击”[2]114。1938年10月,武汉失守后,大别山区域在形势上已位居敌后,处于日军三面包围之中,新桂系以桂军第二十一集团军为主力,以皖西为核心,以鄂东、豫南为屏障,以长江以北安徽国统区为主体,创建大别山敌后根据地。为实现军政一元化,新桂系的李宗仁、廖磊、李品仙先后兼任安徽省政府主席。

1.适应敌后抗战环境,对敌经济封锁的需要。大别山敌后根据地建立后,不仅军事上处于险恶环境,经济上也同样面临严峻形势。武汉弃守后,抗战进入相持阶段,日军开始实行“以战养战”政策,“大批倾销仇货,行使伪币”,吸收法币硬币,搜刮内地资源,“其经济攻势,几无微不至。”[3]40大别山敌后根据地以安徽国统区为主体,“襟江带淮,铁路贯穿”,日军利用水陆交通据点及交通工具,“涌入大量仇货,纷向内地倾销,同时军用原料及粮食,源源输出资敌。”[4]28大别山区域成为日军“经济战”的重要对象,经济方面“受敌人之攻掠,尤为剧烈”[5]16。“仇货倾销甚烈,与根据地法币外流之剧,以及敌人吸收军用原料及各种资源”,“情势严重,无过如此。”[6]10日军的经济攻势,使大别山区域有限的资源更加短缺,物价急剧飞涨,“在外围每元可以买三十斤的盐,运到大别山里,一元只买二三斤。”[7]11如何加强对敌经济封锁,有效避免物品资敌和仇货倾销,成为新桂系能否巩固根据地,立足大别山的重要考验。

2.弥补战时税收损失,增加财政收入的需要。武汉会战期间,大别山周边县份大都遭到日军侵略和袭扰,“关税统税,破坏无余。”[4]29大别山敌后根据地所属区域,多是山地贫瘠之区,财政收入本已捉襟见肘,而战时军糈浩繁,加上原有税收机构遭到破坏,使得“财政收支,极不平衡”。作为大别山敌后根据地主体的安徽国统区,1939年1月至10月,连同国民政府财政部补助费在内,“每月实收不过六十万元,平均每月不敷约五十万元。”[8]409武汉弃守后,新桂系乘日军战线过长、兵力分散之机,以安徽战时省会立煌为核心,对大别山周边之敌展开反攻,日军被迫退守蚌埠、合肥、安庆等据点,但经过日军侵扰,大别山外围县份,“土匪遍地,关卡林立,沿途抽收捐税,商贾苦不堪言。”[7]11“复以地方部队,混乱复杂,拦路截征,屡见叠出,苛扰勒索。”[4]28-29为支撑长期抗战和巩固自身统治,新桂系统一和加强税收管理,实行战区进出货物检查制度,征收货物检查费,“藉以抵补战时省赋税捐之损失。”[5]17

二、货物检查制度的设立与运行

1938年12月16日,新桂系颁布《安徽省非常时期战区进出货物检查办法》,决定在接近敌伪盘踞区域的水陆交通要口,设立战区进出货物检查处,同时电请国民政府财政部代征中央统税[3]40。1939年1月,新桂系开始在邻近敌区各县先行试办,最早设立货物检查处的是大别山敌后根据地外围的“无为、桐城、庐江三县”[7]11。设立货物检查机构,在当时各战区尚属首次,可谓“事出创举”[6]10。

1.加强货物检查过程管理。货物检查处成立后,在征收检查费前,必须评定货物的品级及价格,于是在各县设立进出货物检查评议委员会[9]29。“由各县评价委员会自行评定物价,由检查处照价按等征费。”[3]401939年3月4日,为加强对货物检查处工作的指导和督察,新桂系设立战区进出货物检查管理局[10]30。管理局主要任务是组织视察团,考察各县检查工作实施情形[11]31。视察团视察区域主要是邻近敌区的大别山敌后根据地的外围区域,包括皖中、皖北和皖东地区。为构建严密的货物检查网,1939年6月23日,新桂系颁布《安徽省战区进出货物检查处组织规程》,要求战区进出货物检查处在检查辖境,选择适当地点设立检查处外,并在“接近敌人盘踞区域,水陆交通要口,设立分处或分派所,布置检查网”[12]39。各县检查处征收检查费,实行省县分成制度,“除坐支核准盘费外,所余之数,以百分之五十解缴省库,以百分之五十拨交县地方财委会。”[9]29

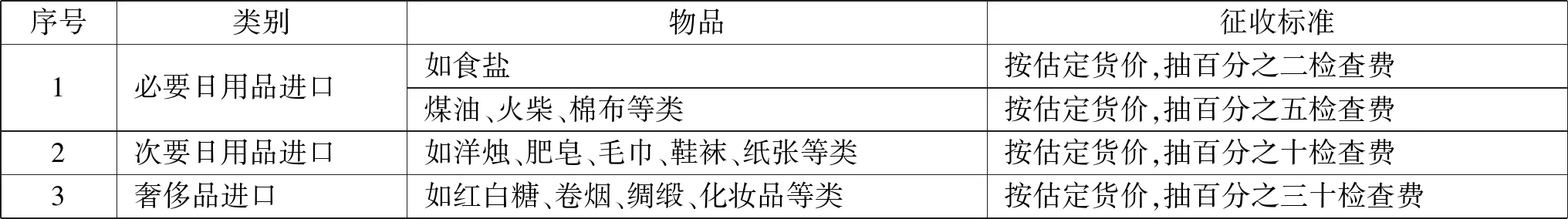

2.明确征收内容和征收标准。货物检查机构设立后,首要任务是明确征收检查费的货物内容和征收标准。1938年12月,新桂系颁布《安徽省非常时期战区进出货物检查办法》,1939年2月进行重新修订。根据检查办法规定,按照货物性质不同,将进口货物分为三类征收检查费,具体情况如下表1:

表1 战区进出货物检查费征收标准

资料来源:《安徽省非常时期战区进出货物检查办法》,《安徽政治》,1939年2卷2期,第29页。

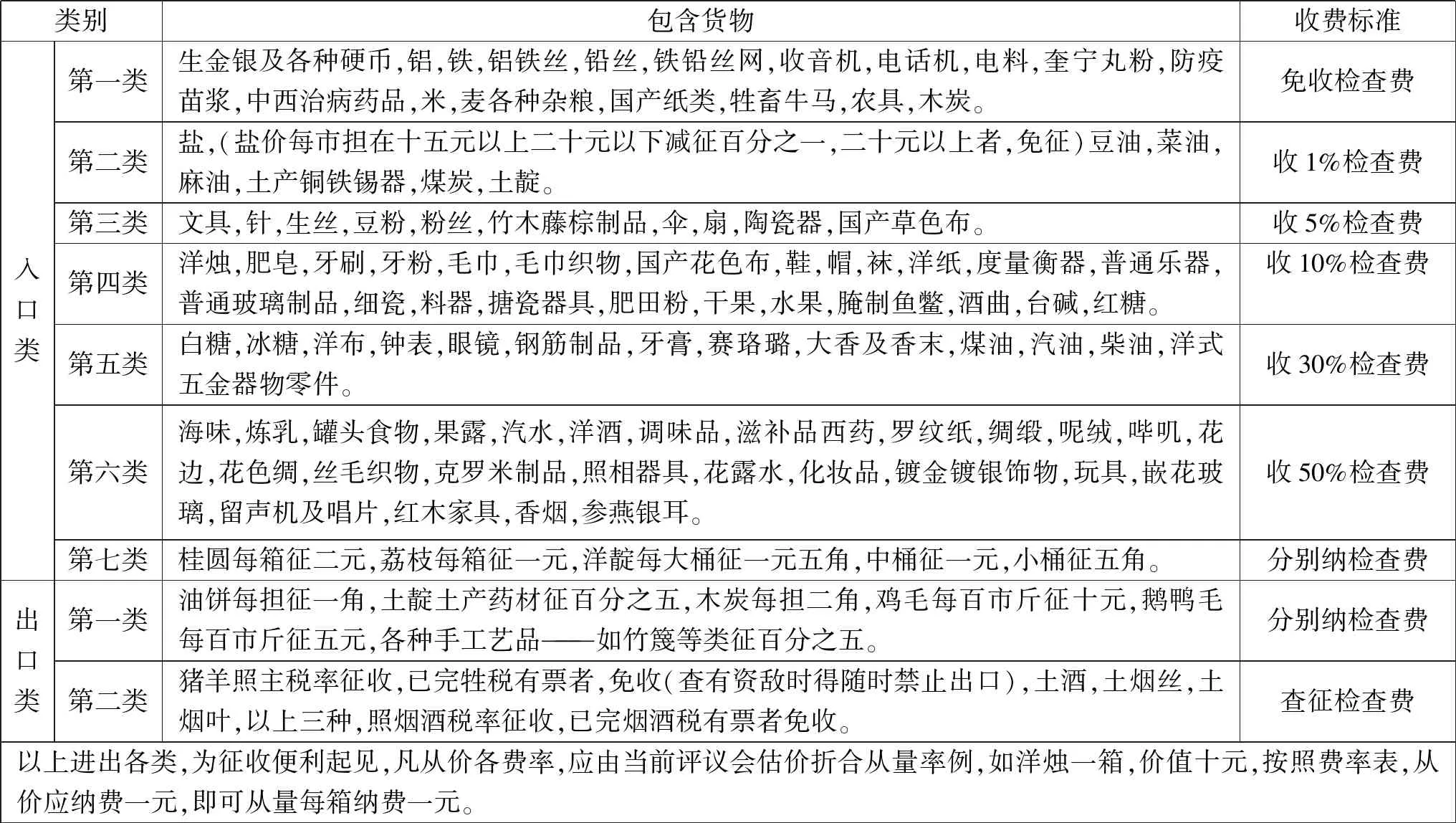

1939年3月28日,为进一步细化货物检查费征收标准,新桂系颁布《本省战区进出货物检查处货物分类及应纳费标准表》,按照入口和出口对货物进行详细划分并明确收费标准。具体如下表2:

表2 细化后的战区进出货物检查费征收标准

资料来源:《本省战区进出货物检查处货物分类及应纳费标准表》,《安徽政治》,1939年2卷2期,第36页。

3.完善货物检查制度。1939年4月26日,针对执行过程中存在的一些问题,新桂系颁布《修正安徽省非常时期战区进出货物检查办法》,对货物检查制度的具体内容进行了细化,明确规定“仇货不准进口,禁运资敌物品不准出口,如有偷运情事,除没收其货物外,并依法惩处之”,规定“土产内销,概不收费,禁运资敌物品仍准内销”[13]57-58。同时对土产货物运销流程进行了详细规定。土产货物运销分两种情况:一是产地商民自行运销的,须首先出具切结,填明货物品名数量及内销地点,并由商会出具证明书,经检查处查核无误后,发给内销通行证。货物运到指定销地后,由接收的商人取得当地县政府证明书,交由运销商民缴送起运地检查处换回切结,整个运销流程形成闭环管理。二是销地贩商向产地采购的,应先取得当地县政府证明书,送交检查处查核无误后,发给内销通行证。为规范管理,检查处征收检查费后要发给检查证,对已缴检查费的货物,经贩商请求零批分运时,发给分运证[13]57-58。“生活必需品税率尽量减低或免税,奢侈品酌予加重”,特别是对于“印刷用品,如油印机油墨等”,因为攸关文化及宣传,而“大别山内又颇感缺乏”,于是“免于征税”[5]20。

三、货物检查制度推行中的困难与应对

货物检查处既是税务征收机构,也是对敌经济抗战的重要手段,必然遭到敌伪汉奸的极端仇视,执行检查的人员生命甚至受到威胁。因紧邻敌伪盘踞区域,敌伪侵扰时“必先焚烧检查处所”,甚至“悬赏购买检查处所负责人员之首级”[3]41。“敌伪袭击检查机关之举,不断发生,数月来各处被敌伪掳杀的工作人员已达二三十名之多,而一般以贩运仇货及资敌物品赢利的奸商和私设关卡从中渔利的地方恶棍,对检查处也很仇恨,有许多地方,奸商恶棍与敌伪在客观上对检查处就形成了内外夹攻的形势。”[7]11“检查人员遭遇强烈反抗,以及武装包庇走私,所受的威胁,举不胜举”,“无为、合肥、怀宁检查处或检查分处无数次给敌人捣毁。”[6]10“检查处缺乏武装保卫,赤手空拳执行检查时,感受极大威胁,几个月来受敌伪或痞氓奸商之袭击、殴辱、掳捕、惨杀的已不下数十起。”[4]30“少数不明检查意义之不肖部队,往往藉口军用,以武力包庇走私,检查员司皆手无寸铁,无法直接实施检查,明知其运粮资敌,或贩有敌货,亦惟目送之而已。”[5]18

征收进出货物检查费,首先利益受损的是商人群体,因此“商人反对,在所难免”[6]10。由于宣传工作做得不够,“检查意义没有为一般社会人士所了解”。“初期设立检查处时,竟有人谓厘金复活,甚至污为百货捐者。”[4]29-30因此“颇为外方之指摘”,“一般商民误解尤深。”[5]17安徽省临时参议会中一些代表商人利益的参议员纷纷提交提案反对征收检查费,对新桂系安徽省政府施加压力。一些代表商人利益的商会也对货物检查制度进行攻击,“某县商会代表之目为政府筹款机关,甚至盲目的恶意的攻击,或别有用心的破坏与污蔑”[6]10。

货物检查制度本身因属首创,在执行过程中也陆续暴露出一些问题。“初步布置检查网,以县为单位,有几县构成复线,引起许多责难”,“最初订定的分类从价费率表,虽然有一定的百分比,但是各县的评价委员会,评定的物价,高低不一,出入甚大,于是纳费就感到不公允”,而且“改头换面的商标层出不穷,一不留心,即被蒙混,如果把疑似的货物即予以没收,势必引起商人更大的反感”[4]28-29。因为战时选聘工作人员的困难,检查处人员素质参差不齐。最先成立的3个检查处,“各处仅仅委了一个光杆的处长”[7]11,其余人员均自行招募。甚至“每仅凭一二人之介绍,即畀以处长之职”[5]18。检查处工作危险而且艰苦,有能力的人多不愿为,但需求人数又相当多,只能放宽标准,结果造成人员素质良莠不齐,甚至“投机分子混了进来”[4]30。难免“发生舞弊的情事”[7]11。

货物检查制度本非国民党中央所设立,面对执行中存在的诸多问题和一些社会人士的反对,新桂系备受压力。1939年5月21日至28日,新桂系召开长江以北安徽各县检查处处长会议,针对货检制度中存在的困难和问题,切实加以改进和完善。

1.成立护商缉私队。针对实施检查的人员时常遭到武力抗拒,生命遭受威胁的问题,1939年7月,新桂系从游击部队中抽调9个大队,成立护商缉私队,组织司令部,划分7个缉私区,协助检查业务的推行[3]108。各缉私队官佐士兵受各地检查处处长或分处主任指挥调遣,“如查有奸商私运仇货及偷运禁运物品资敌时,应立即将人犯货物带至检查处遵章办理”,“如查有武装包庇走私及有组织之偷运,应即报同检查处搜捕,其情节较大而有暴力抗拒行为时,得斟酌情势作紧急处置。”[14]90-911940年7月,遵照国民党中央电令规定,护商缉私队改编为经济游击队[15]4。由第二十一集团军总司令部,依照经济游击队组织及实施办法进行改编,成立经济游击队指挥处,统筹支配,使指挥得以统一[16]37。

2.加大人员抚恤力度。鉴于货物检查工作的危险性,为激励职工安心工作,1939年6月30日,新桂系颁布《安徽省战区进出货物检查处职工抚恤办法》,对各类职员以及工役和队警等,“为敌伪所伤害者”,“为奸商或暴民所伤害者”,“在执行职务所在地遭遇敌机轰炸,因而受伤死亡者”,均视为因公伤亡。规定因公而致死亡的,职工一次给予恤金三百元,工勤人员一次给恤金一百五十元;因公而致残废的,职工一次给恤金二百元,工勤人员一次给恤金一百元[17]33。鉴于“将原定没收仇货变价百分之六十提奖过高”,于是改进提奖办法,将“提奖数按累进率计算,提奖及于协助检查之区乡(镇)保甲人员”[5]17,使提奖办法更加合理化。

3.健全货物检查制度。一是优化征收线路。针对检查制度初建时,主要根据各县输入仇货、输出禁运资敌物品情形以及战区交通形势设立检查处,因而“有数处地区形成复线”,于是进行调整改进,“裁撤六安、霍邱、舒城、庐江、颍上、阜阳等6县检查处,并将未撤各处,打破县界,就地形敌情,划为外围防御线及前哨封锁线,实行单线检查制。”[3]40“以沿江两岸及省境边界为外围防御线,敌人盘踞之各点线周围为前哨封锁线。”[16]37二是统一征收费率。检查制度实行后,虽然厘订费率表,实行从价征费,但“各县评价,未能齐一,因之各处征费,高低不同”,针对此种情况,新桂系“改订分类从量费率表,参照各地物价,订定统一费率,按件征收,以期划一”[3]41。三是健全人事制度。为改变检查人员素质参差不齐的现象,在加强干部训练的同时,严厉实行肃清贪污,“发现舞弊,不论大小,立即解省或移县法办,不稍姑息”,各处的检查处长,“一律改由府委,撤换者超过半数。”[6]10同时制定没收货物处分书,并规定处分办法,以防止检查处人员任意没收仇货[3]40。

四、货物检查制度的成效和不足

大别山敌后根据地的货物检查制度,在一定程度上遏制了战区物品资敌和仇货倾销现象,增加了国统区的财政收入,但在执行过程中也出现了一些弊端。

1.货物检查制度的成效。货物检查制度实施后,“不仅显明仇货,绝迹市场,即改头换面者,亦经精密鉴定,随时予以没收”。由于对敌经济封锁,“盘踞安庆、芜湖、蚌埠等处之敌伪”,一再提高禁运物品价目[3]41。同时,货物检查费的征收,弥补了战时税收损失,增加了战时财政收入,成为大别山敌后根据地的主要税收来源。安徽国统区作为大别山敌后根据地的主体区域,1939年“实收280万元”。1940年,检查费改为产销税后,“实征600余万元”。1941年度更是“征获1200余万元”,成为“各项税收之第一位”[18]34-35。对于一般商人而言,货物检查制度的实施,“减少了过去层层关卡剥削与阻挠,只要遵章纳一次检查费,便受合法保护,在省境内通行无阻。”[4]29货物检查制度的实施,作为对敌经济战的重要手段,在当时险恶的战时环境下,对于稳定大别山敌后根据地的政局发挥了一定作用。抗战时期,与大别山战时环境相同的国民党敌后根据地,还包括中条山、苏北、鲁南等根据地,然而“中条山、苏北、鲁南相继沦陷之后,而大别山尤能巍然独存”[19]2。

2.货物检查制度的不足。但货物检查制度未能完全解决根据地的走私问题,各地货物检查机构人员的徇私舞弊和藉端勒索也影响了检查工作的成效。1939至1940年安徽省保安处代核及审理的贪污案件20件,其中11件属货物检查机构人员藉端勒索案件,包括太和县检查分处主任查白玉、庐江县货检处主任洪永标等。各地走私现象禁而不绝,甚至立煌县长苏云辉、六安县长覃国光、岳西县长黎炳松皆因“被控伙同营商,经查属实,并违犯查禁敌货及禁运资敌物品条例嫌疑”,结果被“保安处讯办”并移交“法院审判”[20]11-13。为实施货物检查制度,新桂系虽在重要交通要口严密设置检查网,但“仍难严密的加以控制,走私者以大利所在,咸由间道僻径偷运而入,藉以趋避检查员司之耳目,以致防不胜防,堵不胜堵”[5]18。由于货物检查网战线过长,封锁及反封锁难以周密,而且“商贾大都是肩挑负贩”,以致“绕越偷漏还相当多”[4]29。成立的护商缉私队“与检查员司无密切之联系”,“对检查意义未能尽力彻底认识”[5]18,并且“纪律尚不能尽如人意”[20]705。改编为经济游击队后,不但未见好转,反而“另成系统,不受指挥,不特未获经济封锁实益,抑且扰民病商,影响税收”[18]43。

1940年7月,国民政府决定统一管理各地的稽查机构,增加国家财政收入。新桂系不愿放弃货物检查费的巨大利益,于是“援照桂粤湘赣等省先例,改征战时产销税”[21]45。1940年8月,将货物检查机构予以改组,以检查、收税、督察三权分立为原则,各地原有之检查处改组为货物检查所,同时设置产销税管理所。前者执行检查,后者专司收税,再由督察人员在两机构间实行督察[18]34-35。1941年,国民政府召开第三次全国财政会议,将战时产销税改办战时消费税,由财政部统一接管[21]45。战区货物检查费,历经几次易名后,最终归于国民政府统一管理。

五、结语

抗战时期,新桂系主政安徽,建立了以皖西为核心,以鄂东、豫南为屏障,以长江以北安徽国统区为主体的大别山敌后根据地。武汉弃守后,大别山敌后根据地已处于日军三面包围之中,抗战形势严峻。面对日军展开的经济战,为避免战区物品资敌和仇货倾销,弥补战时税收损失,增加战时财政收入,新桂系在大别山敌后根据地实行货物检查制度,对战区进出货物征收检查费。货物检查制度的实施,在一定程度上遏制了战区物品资敌和仇货倾销现象,增加了财政收入。货物检查费成为新桂系在大别山敌后根据地最主要的收入来源,为巩固大别山敌后根据地发挥了重要作用。大别山敌后根据地成为当时国民党“中原唯一的抗日游击根据地”[22]271。但货物检查费的实施,在加强对敌经济封锁的同时,也妨碍了商品交往,限制了正常贸易,不仅遭到敌伪的仇视和破坏,也遭到一般商人的反对和抵制。同时,货物检查制度也无法根绝走私问题,部分货物检查人员甚至出现藉端勒索和徇私舞弊现象。为减少征税阻力,货物检查费先后改称战时产销税、消费税,最终由国民政府财政部在各地设立稽查机构统一征收。