区块链技术在非遗保护应用场景探析

2020-06-28人民东方出版传媒有限公司教育科技编辑部100028

(人民东方出版传媒有限公司教育科技编辑部 100028)

一、引言

在以互联网、大数据等技术为代表的信息化技术时代中,非物质文化遗产作为人类的文化基因,我国在保护和传承方面从未停止过努力,但在近年的探索与实践过程中,也显露出一些重要且亟待解决的问题。作为从信息互联网到价值互联网转型时期出现的新技术——区块链技术应运而生,其特有的理念和技术,为利用互联网、大数据技术进行非遗保护与传承提供可新的可能。

二、非遗保护在“互联网+大数据”实践中的问题

1.非遗保护中面临问题的描述

在非物质文化遗产保护工作中,保护与传承是不变的主题,体现在非遗数字化中,保护就是采集、存储、分享。“互联网+大数据”在非遗保护的实践过程中,发挥了信息存储电子化、编辑便利化、检索快捷化,更好地整理、收集记录信息等优势1,但随着互联网和大数据的深入应用,也遇到了一些重要的挑战和亟待解决的问题,学者们对此非常明确。

王箐(2018)提出了“收集难、鉴定难、合作难、安全难等”四个问题。2收集难体现在非遗材料的来源广泛和资料的分散,在申报流程上,自下而上层层申报。鉴定难分为,一是庞大的数据需要更多的专业人员进行甄别、鉴定工作;二是由于经济利益驱动,对非遗项目信息的弄虚作假;三是杨明委、张朝富(2019)提出打着非遗旗号的“互联网+非遗”中虚假信息(笔者注:传承人、非遗项目)充斥网络3。合作难,一方面体现在参与主体多,如公共机构、非政府机构、传承人之间的大量交互,多头管理,耗时耗力4;二是体现在资源共享难5,公开不透明性,学者难以进行共享研究,传承人难以达到共识确认、公众难以自由知情。安全难,主要体现在作为中心化数据库存在瘫痪隐患。6

除此之外,胡郑丽(2017),杨明委、张朝富(2019)均提到了知识产权问题7.8:一是作为传承人、传承地等主体的知识产权、财产权等权利等主体内部确权不明晰;二是非遗主体以外对主体造成的诸如网络侵权、传承人财产与公共资源的不明晰等方面的隐私、权利等威胁。

2.非遗保护中“互联网+大数据”的困境

井底望天将大数据分为史前时代、小数据时代和大数据时代。将小数据时代具体又细分为古典小数据时代和计算机时代。在计算机时代,人们有意识地收集、整理、分析、应用数据,但随着数据信息大量的出现,除了收集和储存方面得到了一些技术上的改善,在数据的产生和流通中仍然面临着数据采集成本高昂,共享和重复利用困难,得出分析结论越来越难,分析结果的应用成本高等各种问题。采集成本高昂,体现在数据越大,对专业统计人员的需求量越大,为采集数据所产生的成本也就越高。高昂的成本必然导致数据控制着对原始数据的严加保护,数据的分享和重复利用几乎不可能实现。数据量的增大,在小数据时代那样简单的因果分析不复存在,分析工作要经历反复的“假设—求证—推翻—再假设—再求证”多次循环,这又进一步导致了成本的增长。数据量的增大势必出现数据的重复和虚假,造成信息的缺失和不确定性,也必然导致分析结果的应用成本的增加。9蒂姆·伯纳斯·李(Tim Berners-Lee)在创办Web社区时所遵循的原则其实就有区块链技术的根基,如去中心化、非歧视原则、自下而上的设计、普遍性和共识性,但他的初衷成为少数人的工具,去中心化的世界只是梦幻的憧憬10。同样,“互联网+大数据”的实践中,在非遗保护利用“互联网+大数据”的模式下,本应越来越方便、快捷、稳定的网络数据平台,却并未解决采集、存储、共享、安全等一系列问题,各方成本一再增加,包括人的传承人的办事成本,行政机构的甄别成本,中央处存储机构的存储成本,研究者和公众的在非遗项目信息上的获取成本,以及在流通领域出现的知识产权侵权问题,等等。

3.非遗保护面临问题的解决目标

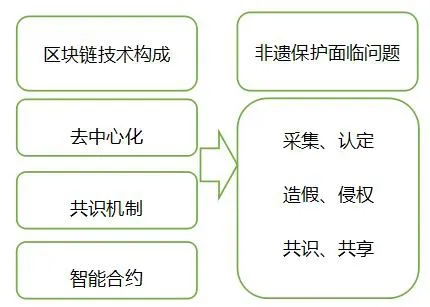

了解“互联网+大数据”的技术和实践壁垒后,非遗数据面临的问题可以分为采集、认定,造假、侵权,共识、共享,存储、安全四大方面。通过对情以上四个方面的内容和现象的分析,使我们明确了解决方向,要建立起一个传承人、机构、研究者等参与主体在更大范围内的互助、合作网络数据平台,培养一种完全无法干预、实时共享的甄别能力,才能降低各参与主体间人工成本,保护传承人、机构等主体之间的权益。这样不仅可以提高传承人、机构、研究者、公众的甄别能力,确保非遗项目信息的确定性和安全性,还可以帮助传承人、机构、研究者、公众实时查询检索记录可追溯的非遗信息,全流程一目了然,出处,知识产权明确,提高了防伪辨识度,最大程度保证了非遗的知识产权归属。详见表1。

表1 非遗保护面临的问题和目标解决方案

因此,人们在非遗保护的实践场景中,会更期待出现一种能够满足数据库完整透明,数据信息永存稳定,数据信息真实不可篡改,操作流程简单的理想模型的出现。

三、区块链技术在非遗保护中的解决方案

1.区块链技术的技术构成

区块链中的区块基于密码学生成,每一个区块包涵前一个区块的哈希值、对应的时间戳、交易记录等信息,这些交易通过分布式系统记录,这种类似于账本的系统,被称为分布式账本系统。在运行区块链应用前,有必要了解其技术三大逻辑前提,也可称之为核心机制,分别是去中心化网络、共识机制、智能合约。这三个机制相辅相成,去中心化网络,对应管理方式和管理价值,简化的单一的线性化,中心式的管理流程,保证了每一个节点的平等交易,数据得到存储价值,体现在可溯源和不可篡改上,为了达到溯源性和不可篡改的目标,不仅需要以去中心化的前提,还要引入共识机制,在保证平行、分散的节点中维护系统的顺序和公平;智能合约,为了提供可信性,需要在数据不可篡改、分布式,不依赖第三方的去中心化网络和共识机制的环境中实现(表2)。

表2 区块链技术构成与非遗保护面临问题

非遗数据信息,一旦上传至区块链,便能保证其永久的储存和不可篡改。只有控制超过51%的节点,才能对数据库进行修改,这在开放的系统中极难实现。共识机制达成后,传承人、机构、研究者、公众等主体均可充当网络中的节点,任何人可以自行查询,实现非遗数据全流程的开放和真实性。智能合约通过“脚本”引入无自动执行程序,使整个系统中的所有节点都能在被信任的情况下自由安全地交换数据,降低了交易成本,高效地储存、传输数据和价值。

2.区块链在非遗保护中的逻辑架构

区块链技术主要逻辑架构分为数据层、网络层、合约层和应用层(表3)。通过数据层存储性和稳定性,网络层的P2P网络和共识算法,合约层的脚本和智能合约、应用层的去中心化应用,实现非遗保护的去中心化、共识机制、防篡改、可追溯、信任的点对点传输。

表3 区块链逻辑架构对应的非遗应用

非遗保护问题的开放性、透明性,在区块链系统所有交易账本实时广播,将实时交易记录发送给每个客户端,数据对所有人开放,任何人都可以通过公开接口查看数据。在区块链上的信息公开透明,实时传输、任何人可以调查所需内容,公开公正、透明。

非遗保护需要各参与主体间的共识。区块链网络对所有人开放,每一台设备可作为一个节点,每个节点都允许获得一份完整的数据拷贝,节点间基于共识机制,通过竞争计算维护整个区块链,任意节点失效,其余节点均能正常工作。传承人、机构、研究者、公众等主体均可充当网络中的节点,任何人可以自行查询,实现非遗数据全流程的开放和真实性,区块链的共识机制消除了可信第三方(行政机构的服务器)的需求,避免了因网络攻击、硬件安全带来的系统安全威胁。

在去中心化应用中,分布式记账、存储可弱化中心化的机构和硬件,任意节点上的权利和义务均为对等,节点之间无法欺骗,降低中间环节的工作压力,建立传承人、机构、研究者等参与主体在更大范围内的互助、合作。

区块链技术具有不可篡改性,因为hash256算法的不可逆和唯一性的特点,才能对数据库进行修改,这在开放的系统中极难实现。对于某些个体来说有造假意义,然而对于造假成本来说,超过全网51%的算力,便显得意义不大。因此区块链数据的稳定性和可靠性极高。可以提高传承人、机构、研究者、公众的甄别能力,确保非遗项目信息的确定性和安全性。由于区块链的可追溯性,全流程公开透明的一目了然,出处,知识产权明确,所以有效提高了防伪能力。区块链上的每一笔交易通过密码学算法与相邻区块串联,因此每一笔交易均可追溯且不可篡改。传承人、机构、研究者、公众将会查询检索记录在区块链上的所非遗信息,最大程度保证了非遗的知识产权的归属。

3.区块链在非遗保护中的对应场景

根据应用场景和区块链的开放程度,区块链分为公有链、联盟链、私有链。公有链完全公开,任何人均可参与,是真正的去中心化区块链,完全的去中心化信用机制,适用于知识产权应用场景。联盟链仅针对联盟成员使用,读写权限、记账规则均有联盟控制,具有一定的中心化特性,适用于超级账本应用场景。私有链,只对个人或私有组织内部使用,读写、记账权限归私有链所有者,中心化强,适用于企业、组织内部(表4)。

表4 区块链对应的非遗保护与传承场景

从非遗数据的应用场景来看,存储、甄别、共享为最主要需求。公有链、联盟链、私有链均具存储功能。通过各种区块链的特点,私有链以其强中心化的特性,共识机制、记账人的私密性,并不太适合非遗保护与传承的应用场景,此处不再赘述。下面仅就公有链和联盟链的运用,展开解读。存储功能面临的问题主要就是信息为了安全,安全分为数据的备份和防篡改,在公有链上通过网络层的共识机制的Pow、Pos、Dpos等算法即可实现。鉴真是公有链的必要的功能,在流通领域中,既方便了公众对非遗于项目检索和辨别真伪,也加强了对非遗传承人或机构知识产权的保护。共享,包括在知识供给和工作量分担。在公有链中,共享指向对所有参与者的知识供给,在联盟链中则体现对研究者提供更为深入的研究素材。联盟链中的成员由各层级机构中的专业人员、研究者构成,以联盟成员制定的标准为共识机制,记账人为分散在各地的各层级机构中的专业人员和研究者,在区块链上参与判断上报非遗项目的合法性,简化线性工作流程,分担工作压力。

四、结语

区块链技术从技术构成、逻辑架构、应用场景对应到非遗保护中,弥补了“互联网+大数据”保护非物质文化遗产中的不足。公有链为非遗信息提供了存储和溯源的便利,在公开、透明、可信的运行场景中,涉及诸多参与者、包括申请人、机构、研究者、公众,也相应达成了分享与共识的期望。联盟链的分布式存储、弱中心化、联盟成员拟定的共识机制,弱化中心机构,使在联盟中的机构中的专业人员和能够有效促进非遗信息的鉴真和知识产权的保护、有力地降低成本、提高工作效率。因此,区块链技术与非遗保护相结合,重塑了非遗保护的数据化模式。公有链和联盟链,为我们提供了区块链应用在类型上的选择。打造一个联盟链和公有链相结合的互联网数据库平台,成为区块链技术在非遗保护中面临问题的突破口。

注释:

1.李夏.“互联网+”视域下中华民族非物质文化遗产保护与传承研究[J].包装工程,2018(11):93.

2.王箐.基于区块链技术的非物质文化遗产档案管理优化探讨[J].北京档案,2018(10):28-29.

3.杨明委,张朝富.“互联网+”时代非物质文化遗产传播问题探析[J].当代图书馆,2019(12):21.

4.王箐.基于区块链技术的非物质文化遗产档案管理优化探讨[J].北京档案,2018(10):29.

5.王龙.“互联网+”时代非物质文化遗产的数字化[J].求索,2017(08):193.

6.王箐.基于区块链技术的非物质文化遗产档案管理优化探讨[J].北京档案,2018(10):30.

7.胡郑丽.“互联网+”时代非物质文化遗产“档案式保护”的重构与阐释[J].浙江档案,2017(01):23.

8.杨明委,张朝富.“互联网+”时代非物质文化遗产传播问题探析[J].当代图书馆,2019(12):20.

9.井底望天,武源文,赵国栋,刘文献,主编.区块链与大数据:打造智能经济[M].人民邮电出版社,2017年6月,第1版.P3-11.

10.[印]史尼瓦马卡利著,有道AI翻译译。极简区块链:你一定爱读的有趣通识书[M].电子工业出版社,2018年8月,第1版:39,40,43.