76天,5进ICU,5个印象最深的人

2020-06-25王恺凝

王恺凝

最初,没有人在意这场灾难。这不过是一场感冒,一次发烧,一个假期的泡汤,一座城市的封闭……直到这场灾难和每个人息息相关。

1月23日凌晨两点多,武汉宣布封城,震惊、恐慌、仓皇蔓延朋友圈,没有人知道我们会被困多久。

4月8日零点,离汉通道管控解除,“封城”76天的武汉重启。朋友圈欢呼雀跃,迎接2020年迟到的除夕之夜。

丘吉尔说,“不要浪费一场危机”。疫情过后,宏观至社会运行,微观至我们每个人的日常,多了许多看不到的转折,暗藏质变。

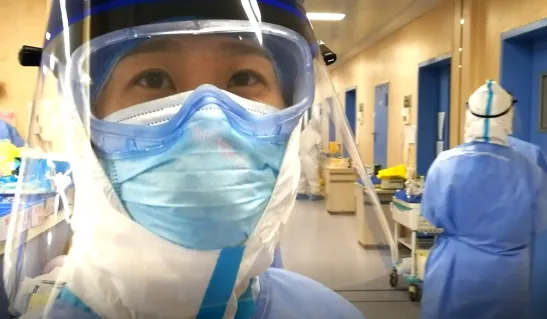

于我而言,76天,5进ICU,遇见5个印象最深的人,是这场疫情留给我的“拐点”。

一个情不自禁的医生:

“活过来了”,2020最动听的四个字

2月27日,同济光谷院区首例ECMO(体外膜肺氧合)患者老程撤机,这也是我第一次进入ICU拍摄。

上午11点30分,周宁医生成功给老程撤下ECMO后,看到老程缓缓睁开的眼睛,他情不自禁地大喊了三声:“活过来了!活过来了!活过来了!”

生命重启的惊喜,医者的担当,全在这三声惊呼里了。抖音发布后,被网友称为“2020年最动听的四个字”。

从ICU出来后,我问周宁,这不是你第一次救活垂危病人,为什么如此激动?

他说,在老程之前,上了ECMO的病人往往九死一生,无法撤机。他的成功,是黑暗中的一道曙光,让他们看到了希望。

周宁在自己的朋友圈里,用“上辈子拯救了银河系”来形容老程。由于氧压的问题,只有8床和9床两个床位可以使用ECMO。

老程虽然住在8床,但当时3床更需要ECMO,可在调整床位的过程中,3床生命体征出现波动,只得作罢。

“以命博命。”周宁说,老程的重生,医护们经过了一个揪心而痛苦的选择。如果救治失败,此后无论救活多少病人,都抵消不了救不活他所带来的遗憾。

撤机过程中还有一个细节很打动我。撤机前,周宁一直在提醒老程“不要动不要动,我知道你腿冷”。医生穿着层层防护服是非常闷热的,是怎么知道患者的腿会冷呢?答案只有可能是:心里有患者。

我认识周宁多年,这一刻,我真正确信,他是个好医生。

一个洒脱乐观的患者:

“挺过去是命,挺不过去也是命,我都认”

在同济光谷院区所有接受了ECMO治疗的患者中,老程是给我触动最大的一位。

3月8日,孙春兰副总理连线ICU医护人员,医院将连线地点安排在老程的病房。连线开始之前,我进到ICU,老程正在跟女儿视频,重复了很多遍:“终于挺过来了。”他还说,劫后余生,他不仅自己要好好地活下去,也要家人更精彩地活,再也不干涉女儿的选择。

3月20日下午1点30分,是老程出院的日子。他在病房一边仔细清点包裹,一边念叨:终于可以出院了。

参与救治的医护人员专程来为他送别,周宁告诉他,他入院后几乎接受了医院所有顶级的医疗服务,尤其是华山医疗队投入了大量人力和物力围着他运转。老程看着所有医护人员,他说虽然看不到他们的脸,但他要记住他们的眼睛,“他们是我的恩人,也是我们武汉的恩人”。

一出病人通道出口,呼吸到新鲜空气的老程感慨万分:“终于见到阳光了。人生太过无常,发高烧前一天我还在打麻将。”

回忆起这40天,想起在生死线最挣扎的那几天,老程说:“病毒在你身上,沮丧也没用。我相信我们的医护人员,他们真的拼尽了全力。我就是心一横,全力配合,挺过去是命,挺不过去也是命,我都认。”

上转运车时,他跟医生道谢:“谢谢,谢谢你们的救命之恩”。

我有点动容,我们也该谢谢他,谢谢他的顽强和洒脱,没有辜负所有人的努力。

一个至情至性的护士:

撤离时,讲不出再见

同济光谷医院的撤离准备是从3月25日开始的。3月26日,对于仍需住院治疗病人的转运工作全面开始,这天ICU里还有9位病人,全部进行了气管插管。

我和插管小分队里唯一的麻醉护士、华山医疗队队员洪姝一起进到病房。她像往常一样为患者吸痰,给呼吸机更换细菌过滤器。为病人做完护理后,她又与医生一起清点来武汉时携带的仪器。

“真的要撤离了,很舍不得,讲不出再见。”完成工作后,我们坐在ICU病房外的凳子上聊天,洪姝说这是她们拿命拼了两个月的战场,此生为傲。

3月29日,原计划四月初撤离的华山医疗队,接到通知将于3月31日提前撤离,在当晚医疗队举行的总结大会上,洪姝哭了。

很多人不理解她为什么会哭,我想我能理解。舍不得同济同行,舍不得患者,说到底,舍不得的是这段全力以赴心无杂念的时光。

3月31日,我到机场送洪姝,她从包里掏出一支口红作为临别礼物送给我。虽然我很晚才认识洪姝,但已经产生了感情联系。

只因为在病房里,我对她说了一句:我们应该真实客观全面地做报道。不管好的还是坏的,都应该记录。这是我们留给武汉的存档,每一个字都在对这段历史负责。

在她身上,我看到了“至情至性”。

我想,每一位逆行武汉的医护人员,都有这样的性格特点。只有这样的人,才会为异乡人民拼尽全力,才会训练出生命不分地域的职业本能。

一个力挽狂澜的院长:

千军易得,一将难求

同济光谷院区集合了来自全国6省市145家医院组成的17支援汉医疗队,如何将他们拧成一股绳发挥最大合力,考验的是管理层的统筹能力、决策能力、沟通能力以及魄力。

同济医院副院长、光谷院区院长刘继红是这场疫情大考中的优秀“毕业生”。

第一次见到刘继红是在2月中旬的一次病例讨论会上。那是光谷院区的“至暗时刻”,每天几百病人送来,三天就把床位收满,有的到医院几个小时后就死亡。

“当了一辈子医生,没有谁经历过这种惨烈。”在会上,他提出对剩下的90多位危重患者来一场抢救“大决战”,“能搞回来一个是一个。”

每天的病例讨论会,刘继红都会让人公布每个医疗队的死亡率。有的医疗队死亡率偏高,面子上挂不住,提出将病人分等级,特别危重的送ICU,被刘继红当场驳回。

“ICU本来就是满的,病人分配是随机的。公布死亡率只是引起大家重视,目的是为了让你们尽力,没有尽力肯定不行。”

刘继红想了很多办法降低病亡率,尤其重视落实责任制。最终,光谷院区的高超组织管理水平不仅得到了国家卫健委的认可,也得到了17支医疗队的称赞,很多医疗队在撤离时都要求要一张同济工牌留作纪念。

千军易得,一将难求。

报道一个院长,到底应该想到他的什么标签?

刘继红给了我答案:我们需要感动中国,但我们更需要务实。

一个印象最深的记者:

口罩之下的温暖和善意

2月24日,距离我第一次进入ICU的前三天,我在ICU的医生办公室外,遇见东方卫视一位随队记者。他当时准备采访一位医生,需要有人帮忙举话筒,于是我客串了一下友台记者。

采访结束后,这位记者又问了我很多其他问题,比如购物是否方便,出门是否麻烦,采访要不要通行证,非新冠病人看病怎么办。我一边回答一边心里嘀咕:话真多。

晚上,他在微信上告诉我,给我准备了三箱物资。我拿回来打开一看,惊呆了,牙膏、面霜、沐浴露、零食、自热小火锅,从生活用品到吃喝食物,应有尽有,甚至还有暖宝宝。

我表达感谢后,他说:“应该的,我们是战友”。

在这天之前,其实我的心态已经有点崩了。从1月20日开始,我一直在一线,加上疫情期间我一人在家,恐慌、悲愤、无力、未知等所有负面情绪都会放大孤独感,平生第一次觉得“有个人吵架都是幸福的”。

这种不愿意再想起的孤独感在凄风苦雨中的2月冲上了巅峰,我有将近三个星期没有出稿。但我又是幸运的,在即将结束的2月,这三箱物资和这句“我们是战友”,多少给了当时的我一些力量。

虽然大家带着口罩,但是我还是感受到了温暖和善意。

他让我确信一件事,再艰难,也要做个善良的人。

在后来的采访中,我们又碰到过几次。外地记者真的很拼,他们分成好几组,蹲点式采访,忙到凌晨一两点是家常便饭,重要节点还会24小时跟拍。对比他们,我自惭形秽。

我们在为报道的界限到底在哪纠结时,他们在心无旁骛往前冲。不是只有针砭才具价值,前线将士到底如何冲锋陷阵,我们也应该传递。

让人们感知生命的脆弱与坚韧,给人以直面灾难的信心,也是记者的职责。

1月23日—4月8日,76天,感觉一眨眼经历了千山万水,我们此生可能再也无法遇到的历史时刻。

“顽强”是这场疫情带给我的最为深刻的感受。在形势最为严峻的2月初,武汉天寒地冻,物资紧缺,本地医护和援鄂医疗队并肩作战,没枪没炮全凭一把冲锋号,用勇敢与温情,责任与担当,为900万武汉人民构筑了坚固的生命防线。

“来时暖江城,去时江城暖”,随着外地医疗队的撤离,武汉开始苏醒,我们熟悉的日常一一回来。

疫情终究会散去,这场突如其来的战役让我们每个人的身心都遭受了一次洗礼。无论2020年开启了一个怎样的十年,有阳光的人间,还是值得我们走走逛逛的。

因为我们活下来的人,都是幸运的人。