论左翼牢狱题材作品中的空间建构

2020-06-24李若男

李若男

(四川师范大学 文学院,四川 成都 610068)

加斯东·巴什拉在其著作《空间的诗学》中,从个体的经验出发,对人类生存空间做出了范例式的具体探讨。从房屋开始,再到抽屉、果壳,空间与个体都逐渐缩小,但最后呈现给读者的却是宇宙,是一个个个体所拥有的基本意识,外在空间与内在的自我终于形成了辩证的统一。小说人物与现实人物一样,其日常活动的进行都必须依赖于一定的物质环境,因而可以说,生存空间的最主要特征是其物理属性,这一属性的存在既是小说人物的活动舞台,也是小说叙事得以展开的基础。出于对当时动荡社会的独特思索,以及对“革命”时代主题的自主追求,左翼文人不再简单地将具有阶级属性的牢狱作为故事发生的背景舞台,而是通过多角度地描写来营造出这一物理空间不适宜人类生存的恶劣环境,以此直观地暴露了统治阶级对于牢狱统治的杂乱无章和惨无人道。之后,在具体的故事叙述中,左翼文人又通过揭露狱内官员、狱卒和黑帮势力间暗箱操作的交易关系网,建构起了国民党牢狱内的黑暗权力空间,由此对狱内统治阶级及当局政府的统治权力的合法性提出了质疑。与此同时,狱内政治犯对于残暴规训的反抗和不以为然,既建构起了文本人物的革命心理空间,也恰巧反映了作家对于革命所充满的满腔斗志和美好希望。

一、脏乱狭小的物理生存空间

在福柯那里,牢狱被称作是一种彻底而严厉的规训机构,隔离是实现这种彻底服从的首要条件,因此在剥夺囚徒自由的基础之上,又会将其按判刑类别、惩罚轻重的不同实施隔离,其中单独囚禁被认为是一种较积极的改造手段。而不同类型的监狱,如教养院、中央监狱等,所承担的主要职能又存在着相应的差异,所实行的惩罚强度和规训目的也不尽相同。左翼牢狱文学对牢狱这一物理生存空间的书写也体现出了这一特质,不仅呈现了国民党牢狱、伪满洲国牢狱与上海租界牢狱等三种牢狱生存空间,而且其中,对于国民党牢狱物理空间的书写最为细致,又可细分为看守所、反省院和军人监狱三个小的生存空间。这所有的牢狱生存空间共同存在于20世纪30年代的中国,与文本人物的生活命运密切关联,它们凌乱地散落在不同的文本之中,交叉形成复杂的结构网,共同构成了30年代左翼文学中的牢狱书写。

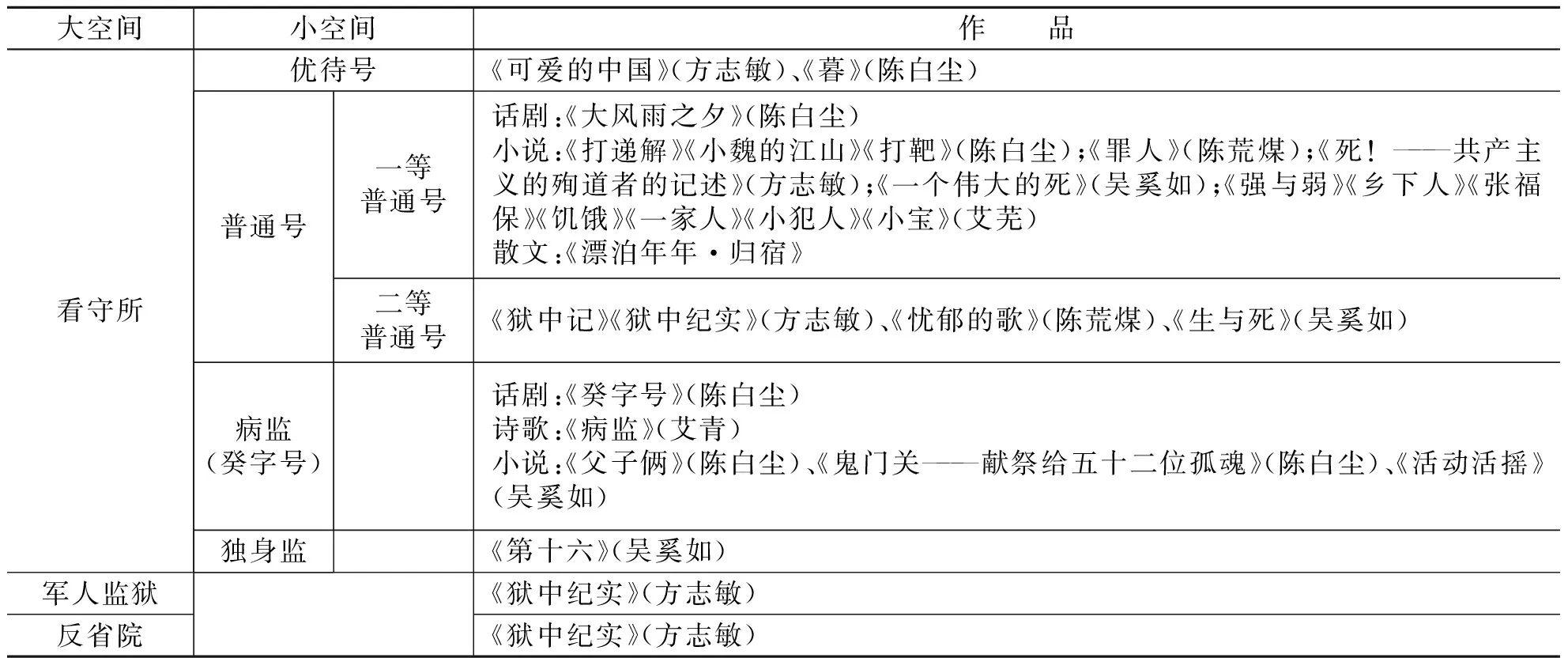

首先,左翼作家不约而同地对国民党不同类别的牢狱空间进行了筛选和不同程度地艺术再现。有过牢狱经历的左翼知识分子,对于国民党牢狱内的等级制度有着清晰的认识,“国民党的社会,什么地方都分成头等二等三等……的制度,在监狱内自然也是用得着而且必须施行的了。”[1]65因而在其牢狱书写中,他们将更多地笔墨集中于对鱼龙混杂的看守所空间的描写,并根据生存环境的差异,把看守所明确划分成了优待号、普通号、病监和独身监四类小空间。如下表所示:

大空间小空间作 品看守所军人监狱反省院优待号普通号病监(癸字号)独身监一等普通号二等普通号《可爱的中国》(方志敏)、《暮》(陈白尘)话剧:《大风雨之夕》(陈白尘)小说:《打递解》《小魏的江山》《打靶》(陈白尘);《罪人》(陈荒煤);《死!———共产主义的殉道者的记述》(方志敏);《一个伟大的死》(吴奚如);《强与弱》《乡下人》《张福保》《饥饿》《一家人》《小犯人》《小宝》(艾芜)散文:《漂泊年年·归宿》《狱中记》《狱中纪实》(方志敏)、《忧郁的歌》(陈荒煤)、《生与死》(吴奚如)话剧:《癸字号》(陈白尘)诗歌:《病监》(艾青)小说:《父子俩》(陈白尘)、《鬼门关———献祭给五十二位孤魂》(陈白尘)、《活动活摇》(吴奚如)《第十六》(吴奚如)《狱中纪实》(方志敏)《狱中纪实》(方志敏)

第一,这种以权势金钱划分人物等级的制度,在狱内具体表现为优待号的设立。在《可爱的中国》一文中,方志敏表示,优待号是专门用来“优待”那些在政治上或经济上有地位的人,因而该物理空间的生活条件是所有牢狱生存空间中最好的。住在此号中的人,除了不能自由地走出牢狱大门以外,其余的活动都不受约束,就连看守和狱官都会对优待号里的人客气几分,可谓与休养所相差无几。由此,牢狱对囚犯实施改造和惩罚的合法性与权威性,将随着左翼文人的披露而不断被质疑甚至被消解。

第二,在左翼作家的牢狱书写中,统治阶级在狱内实行的恃强凌弱的等级制度,还主要通过对比描写不同类别的囚禁空间环境来得以体现。他们不仅对比了一等普通号与二等普通号的基础设施和关押人数,而且将更犀利的目光集中在了“癸字号”(即病监)这一特殊的牢狱生存空间。陈白尘的独幕剧《癸字号》,专以病监这一物理生存空间作为故事的发生地,明确指出这个号子专门用来收押牢狱里的“下等人”,即那些瘫瘸瞎癞的伤残人士和压榨不出寸水的穷人。这间屋子的四周都用栊柱围着,“笼子里猪样的靠两边横睡着两排囚犯,一个靠紧着一个。”[2]这些被陈白尘形容为“猪样”的“弱势群体”,就如同其他监号所排出的残渣一般被堆积在癸字号这样一个狭小黑暗的物理空间里。无论是患病者,还是健康者,这样的生存环境都促使死亡快速地朝着他们逼近,甚至导致他们产生除癸字号是地狱外,其他监号都是天堂的惊人想法。由此,左翼作家反复使用“黑”“臭”“脏”“破烂”等形容词,直观且不遗余力地呈现国民党牢狱昏暗、恶劣的生存环境。

其次,与国民党的牢狱空间相比,东北作家群笔下的殖民政府牢狱,除了也十分拥挤、酸臭外,其用三面或四面墙壁围城的监舍,还比国民党狱内由栊柱围成的囚禁空间,更加给人一种临近窒息的压抑感。《腐蚀》中卫戍司令部的监房“向北是三间连厢,南边临街,没有窗子,北边有只猫洞样的小窗都用铁条护住,有木板窗。一只门,用铁皮包着,有巴掌大一块玻璃,预备给看守向里望的。”[3]109在狭小挤满人的空间里,有且只有一个小窗都被铁条护住,潮湿的环境和囚犯未曾治愈的溃伤,再加上无法流通的空气,使得整个囚禁空间都充斥着一股令人窒息的带着黏腻感的酸气味。

最后,在30年代的左翼牢狱书写里,还有一类值得引起注意的牢狱空间,即上海租界里的牢狱。对这一牢狱空间的呈现最为有力的当属左翼作家、批评家周立波。在《第一夜》中,他描写了上海戈登路巡捕房写字间里,用于关押刚被抓捕却又不供罪的革命犯的铁屋。这个铁屋“四面都是蒙着铁丝网的铁栅栏,样子很像兆丰花园关狮子的铁笼子,只是小一点,整个屋子只有我的身子的一半长,宽和长一样。睡在里面要把身子蜷成一个圈”[4]3,关押人的空间还没有关押动物的铁笼子大,由此可以窥视出革命者在狱内遭受到的非人待遇。而在《麻雀》一文中,他还特别强调了这所监牢对于囚犯的严密监视,所有的墙壁、门窗、走廊和栏杆的构造及颜色都非常简单,没有缝隙,更没有暗角,任何一点多余的杂色都很容易被看见。另外,窗外与窗内一样,都有通宵不灭的灯光,英国、印度巡捕和华捕在走廊上巡逻,英美军队则在楼外驻守,戒备森严。帝国主义对于革命者的严加看管,既表现出他们对于革命的忌惮,也显露出他们对试图扼杀革命所做出的努力。

基于特殊的时代背景,左翼文人选择将牢狱作为文学故事发生的舞台,并在其文本中对牢狱生存空间的特征做了多样且细致的描写,“因为我们知道,人们在客厅里、厨房里、森林里或沙漠里说话和行动的方式不一样的。因此,必须把背景告诉我们,也就是说把场所的特征告诉我们。”[5]115总体而言,在左翼牢狱书写中,关押惩戒革命者的牢狱空间,均被描述成了污秽的人间地狱。通过对比关押不同类别囚犯的监号环境,揭露和讽刺了统治阶级恃强凌弱的虚伪性。

二、地狱变相的牢狱权力空间

福柯认为,空间是装载知识与权力的容器,人与人之间的各种社会权力关系都在空间中产生,并伴随着空间的扩张而逐渐生长。同样,存在于叙事文本中的物理生存空间也充斥着多重权力关系网,由此而形成的文本人物间的权力空间,体现了具体物理空间中权力控制的不同运行方式。但值得注意的是,任何一种空间的存在都与意识形态保持着密切的联系,“它永远是政治性的和策略性的”[6]62。诚然,在左翼牢狱书写中,牢狱机构作为当局政府镇压革命的有力工具,在本质上维护着资产阶级的利益,因而左翼作家在描写牢狱空间生存环境特征的基础上,还通过描述狱内管理者对囚犯的差别对待,以及与黑帮势力间的暗通款曲,建构了牢狱内被逐渐正常化和合法化的黑暗权力空间,由此影射出统治阶级统治的昏暗。

(一)牢狱统治者的残暴规训

牢狱作为维护阶级统治的特殊机构,享有依法惩戒和规训囚犯的权力。然而,与统治阶级利益对峙的左翼文人,在其牢狱书写中,却竭力将狱内施行的本是合法的规训措施,描绘成对囚犯的惨无人道的迫害和压榨,突显了牢狱统治者对于暴力的迷恋。

首先,狱方统治者的残暴主要体现为对囚犯的暴力压迫,他们将旧时代的各种刑罚作为逼供、惩罚以及残杀囚犯的一种暴力手段。除有专门的刑室外,水刑、鞭刑、火刑、“吃冷水饭”“踩杠子”“老虎凳”等多种刑罚手段,在左翼文学的牢狱空间里都被狱官、狱卒等统治阶层广泛使用。

其次,狱方统治者的残暴行径还表现为,各级官吏利用职务之便,直接从下级或囚犯处牟利,致使监狱这一部门“在中国百业凋零,经济破产的当中,而能‘孤岛独荣’向前发展”[1]65。陈白尘通过文学叙事讽刺了各类监狱长和主任的冷血:他们有的为了一己之私而克扣看守工资以及囚粮,甚至费尽心机地霸占看守的妻子(《春》);有的为了中饱私囊,而无视西医的劝诫,毅然选择让前来贿赂的中医给囚徒治病,最终致使五十多名囚犯命丧黄泉,甚至还在为囚犯购买棺材的过程中独吞部分棺材本(《鬼门关》)。上梁不正下梁歪,狱内的看守们在监狱长的影响和带领下,不仅私吞工钱,而且在牢狱里瘟疫横行之时倒卖假药,还以钱权实力为标准对囚犯实行差别对待,甚至在工作期间喝得伶仃大醉,致使弄错执行死刑的对象(《打靶》)。由此,牢狱统治者对囚徒的暴力压迫及钱财压榨等行为,鲜明地成为了左翼牢狱书写中所建构的黑暗权力空间的一个有机组成部分。

(二)狱官与囚犯的腐败勾结

空间里始终弥漫着各种社会关系,并且这些关系大都内含于财权关系之中。左翼牢狱题材作品中文本人物间以利益为先的社会关系,成为了左翼作家在文学创作中所建构的权力空间的重要组成部分。牢狱管理阶层不仅变相地欺压囚徒、掠夺钱财,而且还与牢房黑帮势力无所顾忌地展开钱权交易。这主要表现为:牢狱管理方默许监房存有龙头势力,并与之勾结合作——狱官和狱卒通过龙头势力敲诈囚犯更多钱财,从而获得更为丰厚的经济利益,由此换来龙头势力在狱内享有种种特殊权利。

首先,狱内根据钱权地位而划分的牢狱监房等级制度,在各个具体的监号里也实际存在。尤其是左翼文人笔下的国民党牢狱,除狱中的特殊监号外(如“癸字号”、独身监,以及专门关押政治犯的监号等),各个号子里均存有龙头势力。谁在黑道上的地位越高,谁被判刑得越重,谁就有机会做监号里的龙头,享有普通囚徒所没有的优越权利。由此,同一监号里的囚犯便自然而然地被划分成了三六九等。在这种牢房内部清晰的等级制度之下,不仅号子里的铺位要依照相应的等次进行分配,如“昨晚小魏睡的烟铺旁边是头等舱位,张常铮那一段是二等舱。杨小二子靠马桶那铺是最下等,而他对面较干净点的地方是三等。”[7]9就连脚链都会根据囚犯的势力进行相应的调整,如龙头的脚链便被称为“上绊子”,因为他们的脚链比普通囚犯要轻要细,镣圈也比较大,可以将其藏在裤裆里,行动起来十分方便。

其次,在牢狱统治阶层的庇护下,龙头势力在狱内无所顾忌地享受着这些优越的权利——随意串门、打麻将、抽大烟的同时,还在各自的监号内暴力地行使动私刑的权力。每一个新进监舍的囚犯,都必定会遭遇“谈公事”(龙头势力向新案子敲竹杠),若不主动上交或没钱上交,均会受到一系列的私刑惩罚,如“吃大饼”(以大马桶的盖圈套在头上)、“看金鱼”(按犯人之头纳入马桶)、“撒鱼网”(撒开棉被蒙盖住犯人,使勿出声)等。

此外,在小说《小魏的江山》中,陈白尘还通过叙写普通囚犯小魏不懈地在狱中全力打拼“江山”的事件,透过小魏打江山的三起三落,不仅呈现了牢狱内部从旧社会遗留下来的以龙头为代表的黑恶势力的真实面貌,还展示了新旧黑恶势力的激烈交锋以及新黑恶势力艰难滋生的详细过程。这些黑恶势力,不论是以小魏为代表的新派,还是以龙头为代表的旧派,其本质都是虚伪与残暴,都在尽力压榨和剥削弱势囚犯。尽管他们与牢狱统治者在明面上是被统治与统治的关系,但实际上他们也是牢狱内的隐形统治者,与明面上的牢狱统治者“合作共赢”。牢狱统治者通过赋予黑恶势力特殊权利,来达到利用他们赚取更多不正当利益的目的,而黑恶势力则在监号里将这种特殊权利转化成至高的权力,并仰仗于此恣意妄为。

基于此,虽然牢狱的本质是一种维护统治的国家机器,它对囚犯施行“一种几乎绝对的权力”[8]264,这种规训和惩罚的权力也在监狱机制内被不断合法化与自然化。但是,在左翼牢狱文学中,规训与惩罚的权力空间却已经被黑帮势力和牢狱管理者的暴力压迫所全部占据,普通底层囚犯被剥夺自由的同时,还不断失去了个人尊严。由此,左翼作家对于黑暗权力空间的建构,进一步多角度地揭露了狱内管理的无规范性和腐败性,有效地传达了奋起抗争的必要性。

三、心志难夺的革命心理空间

无论是文人作家,还是文学作品中的人物,他们都必然生活在一定的社会空间之中,而且都会受到其所处社会意识形态的影响,进而在心理上对外部世界做出各式各样的反应,最终形成不尽相同的心理空间。在20世纪30年代特殊的时代背景下,左翼作家的牢狱书写大都目的先行,在“革命”大主题的框架下,自觉地将自己的革命意识直接介入到文本人物的言行之中,由此在牢狱题材作品中建构起了坚定的革命心理空间。这既是作家革命心理空间的艺术再现,也是对20世纪30年代现实社会中革命空间的一种回应。

第一,从建构方式来看,在左翼牢狱文学文本中,作家建构革命心理空间的方式主要分为两种:

一种是在牢狱恶劣生存空间和黑暗权力空间建构的基础上,通过批判、讽刺的基调对牢狱的地狱性状展开叙写,以此从反面来激发革命斗志,达到鼓动革命的效果,以陈白尘、艾芜、端木蕻良等的文学作品为代表。这类文本故事之下,在狱中弱势群体遭受牢狱统治者和黑恶势力惨绝人寰的欺压之下,实际上蕴藏着作家强烈的主观诉求:弱者只有通过反抗才能摆脱无休止的压榨。左翼作家以饱满的革命情绪,用狱中强者与弱者的欺压与反欺压关系,来隐喻狱外阶级与民族意义层面上的压迫与反压迫关系,传达出无论是狱中或狱外,被压迫方都只有举起反抗大旗才能改变和颠倒强弱地位的革命意念。

一种是以鲜明的对比方式,表现狱中革命人士不畏强权和暴力的坚定意念,更多地从正面来传达积极的革命情绪,以此完成宣传和推动革命的目的,以方志敏、周立波、吴奚如等为代表。第一,在这一类牢狱文学作品中,牢狱不再只是福柯所谓的维护统治的专制权力机构,无产阶级的阶级立场致使左翼文人在文本中,不断消解狱中一切惩训手段的合理性和合法性,并且还将牢狱间接叙写成被捕革命者用来磨练自身意志的试金石,以及纯化革命队伍意识的炼丹炉。《一个伟大的死》(吴奚如)中的许吉盛,面对敌军的多次审讯,都始终坚定地声称:“你们休想挑拨离间,要我真地成为反革命!你们听着:要命有命,要头有头,我生为堂堂的共产党员,红军连长,深受你们的杀戮,是求之不得,名正言顺!”[9]10甚至他还时常自白道:“你——铁的镣铐啊,过去我对你感到羞耻和痛苦……而现在你的身份变了,是国民党和白军的象征,带着你,感到痛快,荣幸!证明我到底是一个革命军人。”[9]10沉重的铁镣,在此也显然不再仅是用来束缚自由的工具,而是成为了一种他们俨然蜕变成一名真正的革命军人的标志。

第二,左翼文人将自己的革命意念深情注入文本人物的意识之中,又通过直截了当的笔触叙写文本人物充满革命激情的言行,将革命的斗志赤裸地呈现给读者。真正的革命者都生死无惧。“身体的行动可以在某些特定的场合里,改变原有的空间部署,将物理空间改变成为一个深富政治教化与文化意含的斗争场域,使集体意识在其中获得激情的宣示和落实。”[10]227面对行将崩溃毁灭的国家,完成蜕变的革命志士,若欲救出垂死的“母亲”,就必须“唤起全国民众起来斗争,都手执武器,去与帝国主义进行神圣的民族革命战争,将他们打出中国去,这才是中国唯一的出路”[1]65。于是,面对小柳同志被狱警活活打死的惨象,面对二十七号狱警的再一次抽出的警棍,吴奚如笔下的老郑挺身而出了,以自己的行动带动其他囚犯同牢狱统治者作坚定的抗争。不难看出,作家们都希冀文本中燃烧出的斗争的火花,可以通过读者和群众延伸到现实社会,烧毁多年来的沉默与忧愁,将灿烂的火光射入黑暗的牢房,也射入黑暗的社会。

还有一种值得注意的建构方式,即艾青在牢狱诗歌中建构其革命心理空间的独特方式。他既不直接描绘黑暗的牢狱大观,也不直接传达革命斗争的激昂情绪,而是通过表达自己对以往美好生活的怀念,以及对自由生活的迫切渴望和追求,来曲折隐晦地揭露牢狱的地狱性。在度日如年的狱中,诗人艾青试图通过唯一能望见光亮的铁窗,幻想着自己已看遍了四季里美轮美奂的自然景色,而这些对美景的爱只会让他更加怀念狱外的自由生活,“只能通过这唯一的窗,我在能举起仰视的幻想的眼波,去迎接一切新的希冀……这不断的希冀啊,使我感触到世界的存在,带给我多量的生命的力。”[11]8但这有力量的生命,却也经受不住《病监》无情的“烘烤”,“我肺结核的暖花房呀;那里,在105°的温度上,从紫丁香般的肺叶,我吐出了黯凄的红花。”[12]817与此同时,诗人艾青还在《大堰河——我的保姆中》,不断追诉大堰河40多年奴隶般凄苦的人生,通过同情和赞美饱受压迫的劳苦大众的方式,直接控诉了世界的不公道。

第二,从建构的侧重点来看,左翼知识分子在建构革命心理空间时,主要从两个角度展开:一是揭露国民党统治,进而唤醒更多的群众参与阶级革命;二是反抗殖民统治和帝国主义侵略,团结更多的民众参与民族革命。

首先,蹲过国民党牢狱的陈白尘、艾芜、陈荒煤、吴奚如等人,在狱内外都深深地遭受过阶级压迫,因而对阶级斗争有着清晰的认识。作家深刻的生命体验,致使他们多从阶级性视角出发,以一系列描写地狱性牢狱的文学作品来暗喻当局政府统治的无规章性,以及在其统治下的社会的黑暗性。小说《第十六》(吴奚如)和《父子俩》(陈白尘)分别讲述了一个拾煤核的野孩子与一个盲人父亲及他儿子在牢狱内外的悲惨遭遇,作者戏谑地叙述了这些弱小者是如何被黑暗的社会从一个魔窟投入进另一个魔窟的全过程,由此来凸显和强调展开阶级斗争的重要性,从而完成了文学文本中阶级革命心理空间的建构。

其次,在周立波、方志敏和东北作家群等作家的牢狱文学叙事中,革命心理空间不再单纯只是阶级斗争,而更多地表现为民族矛盾与民族斗争。东北三省沦陷以及上海各国租界的设立,都使当时的左翼文人逐渐感悟到反帝反殖民的紧迫性,阶级诉求由此不断上升为民族主义诉求。于是,在左联的明确要求——“抓紧反对帝国主义题材”[13]——下,左翼作家总是会让狱中的革命者在神智即将不清的刹那,发出呐喊:“亲爱的朋友们,不要悲观,不要畏馁,要奋斗!要持久的艰苦的奋斗!把各人所有的智慧才能,都提供于民族的拯救吧!无论如何,我们决不能让伟大的可爱的中国,灭亡于帝国主义的肮脏的手里!”[1]65使他们的眼前闪过同志们“为民族自由解放而牺牲的光辉”[14]715。也许斗争的过程中我们会失去像小柳(周立波《纪念》)一样的好同志,但是“为了共产主义的伟大理想而献出自己的一切是最愉快的事”,并且“我们的每一次失败,每一个死亡,显然地,都能结出更多的果子”[15]35。

左翼作家以强烈的革命意识进入文本创作,在其牢狱书写中,以揭露和批判的姿态竭力建构起狱中恶劣的生存空间和黑暗的权力空间的同时,还使用鲜明的对比手法建构了坚定且光明的革命心理空间,由此不断转化了牢狱这一压迫反抗者和施行惩训的空间性质和功能。其中,相较于同时代书写牢狱的作品而言,左翼文学中的牢狱书写,对于恶劣生存环境和人尽皆知的狱内钱权交易的全方位细致呈现,既直接揭露了牢狱管理的无规章性,也有力地讽刺了统治阶级的伪善性和恃强凌弱。与此同时,对于狱中革命进步人士不惧残暴和死亡威胁的着力描写,既淡化了牢狱的苦难性和魔窟性,对牢狱管理的正义性和合法性提出质疑,而且传达出了对于革命斗争的美好愿景。