双城地区构造演化特征及其对油气 聚集的控制作用

2020-06-24孙立东印长海孙友海刘庆辉

张 莹,孙立东,印长海 ,刘 超,孙友海,刘庆辉

(1.中国石油大庆油田有限责任公司勘探开发研究院,黑龙江大庆 163712; 2.黑龙江省致密油和泥岩油成藏研究重点实验室,黑龙江大庆 163712)

近年来,随着科研人员从构造演化、断裂性质等多方面对油气聚集所起的控制作用进行探讨分析,逐步明确了构造演化及其形成的断裂系统对油气运移、聚集具有明显的控制作用。然而,走滑断裂构造性质相对复杂,同一个走滑断裂体系内部又具有不同的应力性质和构造特征,与油气成藏关系具有明显的差异性[1–12]。以往学者关于走滑断裂带对油气成藏的控制作用研究相对较少[13–19],而双城地区具备多种构造性质,随着近两年勘探工作的深入,发现该地区断裂带具有明显的走滑作用,同一构造带内部油气具有不同的油气水界面,走滑作用是否对双城地区的油气具有控制作用有待深入研究。本次研究充分利用三维地震资料,从双城地区构造演化入手,通过识别构造样式明确构造期次,研究断裂性质及组合样式,重点分析走滑作用的应力性质,结合构造形成期次与油气成藏期次的匹配关系,探讨构造演化对于油气成藏的控制作用,明确有利勘探方向,为双城地区勘探部署工作提供认识依据,并对其他明显受走滑应力影响的地区具有借鉴意义。

1 地质背景

双城地区位于大庆长垣以东长春岭背斜东南部,面积约为5 500 km2,整体上属于断–坳叠合型盆地。研究区平面上由莺山、双城南、庙台子三个洼槽组成,勘探证实双城南洼槽主力烃源岩为白垩系营城组暗色泥岩,主要储层为营城组四段、登娄库组。

2 构造演化分析

双城地区整体上属于断–坳叠合型盆地,自白垩纪以来经历了断陷期、断–坳转换期、坳陷期和构造反转期4 个主要构造演化阶段(图1)。

2.1 断陷期

火石岭组–营城组沉积时期,火石岭组是本区沉积层中的第一期火山喷发,西强东弱。本地区断陷伸展相对较弱,但火山活动作用较强,以发育火山岩为主,局部发育扇三角洲相沉积。营城组沉积时期,受区域大规模伸展作用,断陷持续拉张,并伴随着多期次的火山岩喷发。营城组末期伸展作用逐渐减弱,为一个构造相对平静期,形成多个小型湖盆,这些湖盆具备形成优质烃源岩的沉积背景,发育深湖–半深湖及扇三角洲沉积相等沉积体系,沉积厚度受古地形控制,火山口顶部薄,翼部厚,以砂泥岩互层为主,局部发育砂砾岩,形成好的烃源岩。

2.2 断–坳转换期

登娄库组沉积时期,双城地区在断陷基础上开始进入大幅度稳定沉降,登娄库组地层大面积发育,整体覆于营城组烃源岩之上。登三段发育冲积扇–三角洲沉积系列,洼槽内部地层厚度略大,为主要储层发育段;登四段主要发育紫色、紫红色泥岩,局部夹1~2 m 砂岩条带,无明显的沉降中心,为主要的盖层发育段,整体上形成了以营城组四段为主力烃源岩的下生上储型生储盖组合。

2.3 坳陷期

泉头组–嫩江组沉积时期,松辽盆地进入河流–冲积平原环境,主要表现为近源快速堆积的冲积扇和河流相沉积。在此时期,泉头组末期发生的大规模走滑作用对于双城地区改造较大,形成了一系列的左行走滑构造,形成了以NNE、NW 向断裂为主的一组共轭断裂,且在走滑剪切带内部的不同方位具有特定的次级应力,形成一系列走滑伴生构造,兼具张性和压性性质。其中,NNE 向断裂具有压性应力性质,与其伴生均为正向构造,而NW 向断裂为张性应力性质,与其伴生均为负向构造。通过热史模拟表明,双城地区在青山口组末期进入生烃高峰期,而泉头组左行构造作用在登娄库组、营城组内部形成了多种类型的圈闭,整体上早于生烃高峰期,具备形成油藏的地质条件。

2.4 构造反转期

晚第三纪时期,松辽盆地受区域挤压应力影响, 发生大规模的构造反转,三级构造进一步发育并定 型,双城地区发生强烈隆升,遭受剥蚀,形成了现今的构造格局,湖盆规模大幅萎缩,嫩江组、四方台组、明水组已出现沉积间断,造成多期地层大面积缺失。本区古近系基本以剥蚀为主,第四系盆地中沉积建造,活动性很弱,进入河流–冲积平原环境, 呈现盆地消亡的特征。

图1 莺山–双城断陷构造发育史剖面

3 走滑构造及形成机制

双城南地区经历三期叠加改造作用,分别是营城组末期挤压作用、泉头组末期走滑改造作用及嫩江组沉积期的区域隆升作用。其中,泉头组末期走滑改造作用对双城南地区构造格局影响较大。通过重新梳理断裂系统,识别出一系列的左行走滑断裂和典型伴生构造。

3.1 断裂平面特征

双城南地区在营城组和登娄库组沉积时期主要发育5 条(F1、F2、F3、F4 和F5)左行走滑断裂,为NNE 走向,呈雁列状排列,断裂末端呈马尾状组合特征。其中F1、F2、F3 较F4 和F5 规模大,并共同构成主走滑断裂带(图2)。

3.2 断裂剖面特征

双城地区5 条走滑断层断陷期为张性正断层,受泉头组末期走滑改造作用,在登娄库组至火石岭组沉积地层中,沿早期张性破裂面发育走滑断裂。这些走滑断裂伴生发育并收敛于主干断层,在剖面上形成“花状”和“似花状”构造(图3)。

3.3 典型伴生构造

走滑断裂是在单剪应力状态下形成和发育的。

图2 双城南地区左行走滑伴生构造模式

在剪切的内部不同方位则具有不同的次级应力及应变特点,可以形成相关伴生构造。在分析双城南地区走滑断裂平面、剖面特征基础上,识别出该区伴生发育三组典型的走滑构造,包括菱形拉分构造、断弯挤压断块和楔状挤压断块,这些构造具有走滑拉张和走滑挤压不同应力性质(图4a)。

F1 和F2 两条断裂,近平行排列,走滑拉分形成了典型的菱形拉张断块(图4a)。这两条主走滑断裂分别分叉为一系列马尾丝状次级断裂,这些次级断裂主要受初始平直断裂控制,弯曲部位位于左行走滑断裂的左阶部位,受拉张应力作用,因此属于张性走滑构造。F2 和F3 两条断裂共同控制的挤压隆起断块(图4b),位于左行走滑断裂的右阶弯曲部位,该部位处于挤压状态,因此属于压性走滑构造。F1 断裂和与其平行的走滑断裂滑动方向一致,以小角度交切,形成楔状挤压隆起断块(图4c)。通常情况下是由主干断裂位移决定角状断裂的升降。由于F1 主走滑断裂与其相邻的小型走滑断层呈聚敛滑动,两者共同控制的角状断块相对上升,因此属于压性走滑构造。该区典型伴生构造的不同应力性质增加了圈闭识别的难度。

研究区除发育走滑断裂和伴生构造外,还发育张性正断层、褶皱和小洼槽。结合区域应力场,并分析研究区走滑断裂及伴生构造走向及展布方位,认为双城南地区泉头组末期主要受NE–SW 向左行走滑拉分作用(图2)。在近EW 向拉张应力作用下,形成了一系列张性正断层;在近SN 向挤压应力作用下,形成了小洼槽和低隆起相间排列的构造面貌。

图3 双城南地区典型走滑断裂剖面

图4 双城南地区左行走滑典型构造模式

4 走滑作用对油气勘探的影响

2016 年双城南洼槽双66 井登娄库组油气勘探获突破,证实该区具备可形成规模油藏的地质条件。本次研究是在分析已突破区油气成藏条件和落实构造形成期次与油气成藏期次的匹配关系的基础上,结合应力场和典型构造的研究成果,分析圈闭构造应力性质,确定有利圈闭目标,精准指导井位部署。

4.1 油气成藏条件

双城南地区主力烃源岩为营城组四段灰黑色和黑色泥岩,为滨浅湖–半深湖环境的沉积产物,厚度一般为30~90 m。营四段生油岩有机质类型以II型为主,有机碳(TOC)均值大于2%,生烃潜力(S1+S2)一般大于2 mg/g,镜质体反射率(Ro)一般为0.8%~1.0%,表明暗色泥岩处于成熟演化阶段;同时,最大热解温度(Tmax)多数大于430 ℃,表明有机质已经成熟,处于生油阶段。通过对双XX 井埋藏–热演化史模拟分析,认为营四段烃源岩在泉头组末期–青山口组早期进入到生烃高峰。研究区登娄库组三段储层类型为长石砂岩、岩屑长石砂岩,富含刚性组分(石英+长石含量接近80%)、分选较好、填隙物含量低,孔隙度均值为14.9%,发育大孔隙,具有形成好储层的物质基础。登三段油藏类型为下生上储型构造油藏,断裂沟通油源,油气在高部位聚集成藏。综合分析,烃源岩、断裂和构造是登三段油藏的主控因素。

4.2 圈闭综合评价

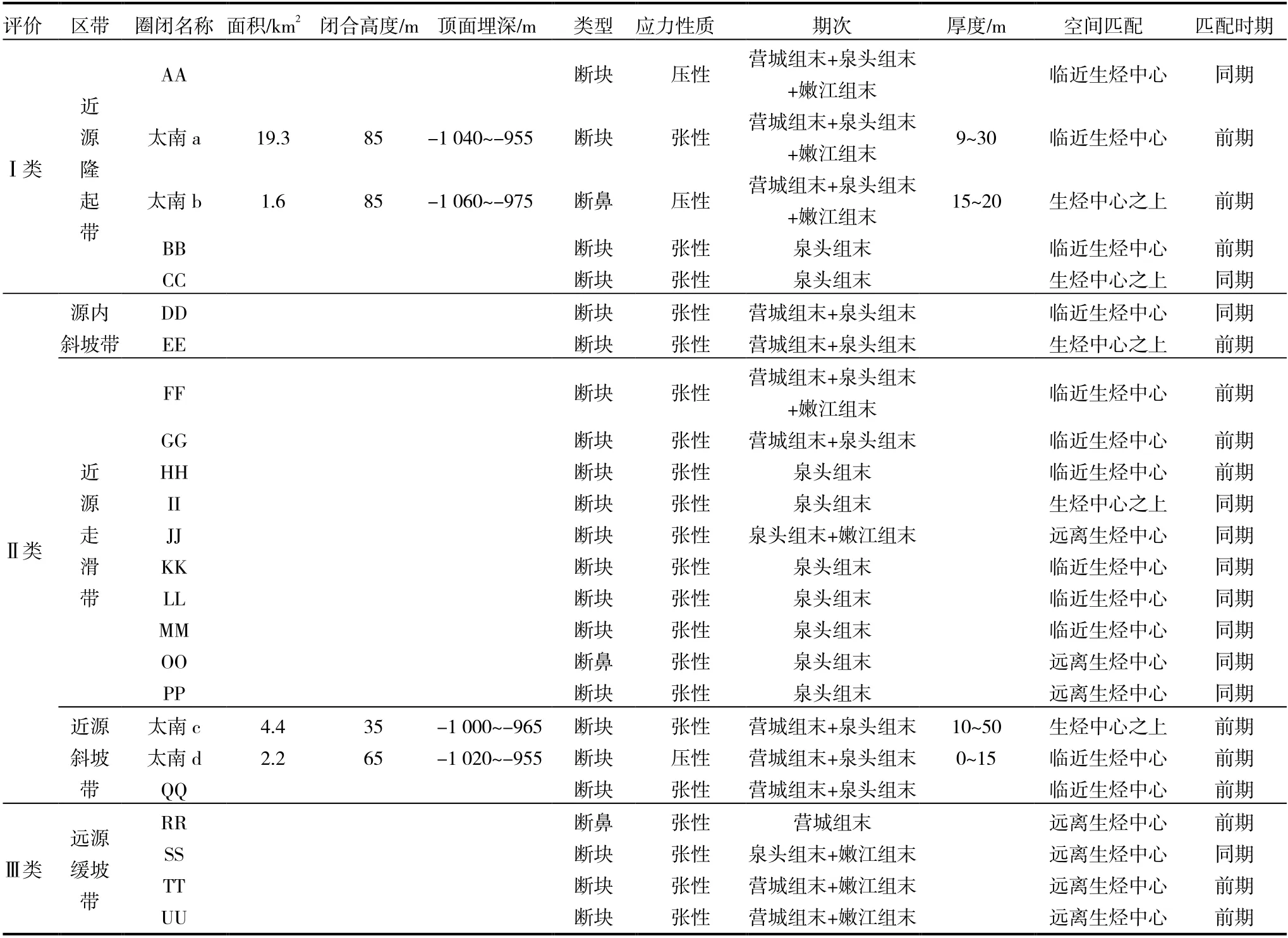

通过分析双城南地区油气成藏条件,认为生烃期与构造形成时期的匹配关系控制了油气的聚集成藏。按照圈闭形成时期与营四段烃源岩生烃时期匹配关系可分为前期圈闭和同期圈闭,前期圈闭是圈闭形成时期早于烃源岩生烃时期的圈闭,同期圈闭的形成时期与烃源岩生烃时期相同的圈闭,统计得出前期圈闭共计13 个,同期圈闭共计11 个(表1)。

综合烃源岩、断裂、圈闭及圈闭要素匹配关系,认为近源隆起带和斜坡带成藏条件好。为了扩大近源隆起带勘探成果和探索斜坡带含油气性,优选太南a、太南b、太南c 和太南d 四个圈闭部署探井。2018 年针对太南b 号圈闭钻探的双68 井原油自然产能最高为110.4 m3/d,显示了近源隆起带良好的勘探前景。

表1 双城南地区登三段圈闭综合评价

5 结论

双城南地区泉头组末期NE–SW 向左行走滑应力控制该区走滑断裂及构造的形成与分布,走滑构造与油气成藏关系密切,走滑构造带是构造变形较为复杂的区带,发育不同应力性质的构造圈闭,前期近源圈闭有利于油气聚集。双城南洼槽走滑构造研究成果对庙台子洼槽地质结构再认识和油气勘探具有一定的借鉴作用。