美国黑人之死

2020-06-23雷墨

雷墨

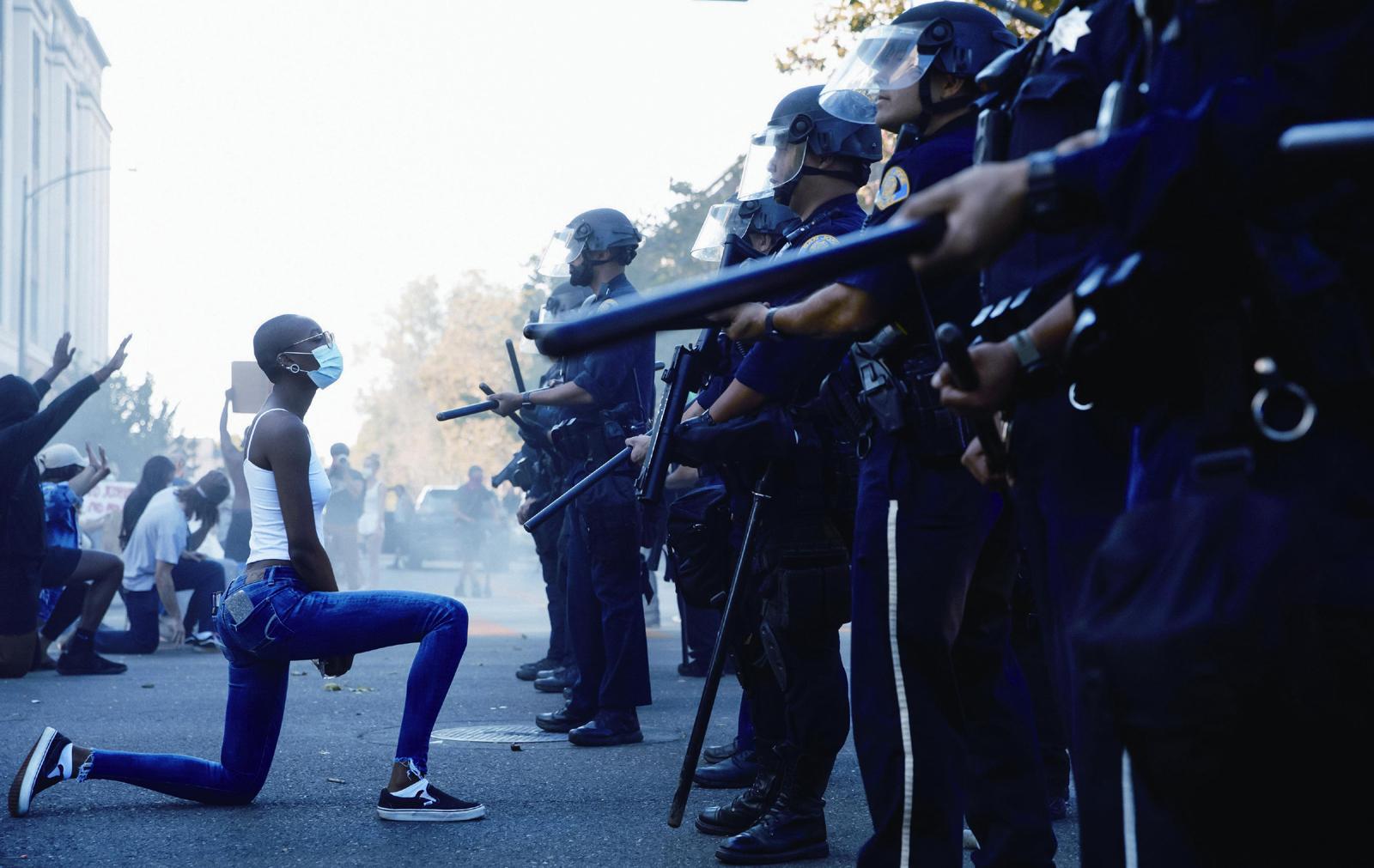

“求求你,我无法呼吸”,一位黑人男子的这句话,引爆了美国社会的“火与怒”。

5月25日,在明尼苏达州的明尼阿波利斯市,46岁的乔治·弗洛伊德因涉嫌使用假钞,被四名白人警察按在地上。其中一位名叫德雷克·沙文的警察,用膝盖压在他后颈上长达8分钟,间接导致弗洛伊德死亡。这一幕被路人拍下来并上传到社交网络上,成为蔓延美国100多个城市的游行示威或打砸抢烧的导火索。警察暴力执法的锅,就这样被一个“种族歧视膝盖”给背了。

正如美国黑人明星威尔·史密斯所言:“种族歧视无所谓变得更糟,只是碰巧被拍摄到。”20世纪五六十年代民权运动后,美国黑人的身份平等,获得了政治和法律上的背书,但远谈不上在社会层面得到了解决。目前美国上演的这一幕,似乎是1968年的历史重现。那是一个美国政治与社会动荡的年份,如今的情况,也很难令人乐观。

现实沉疴

从世界范围看,警察暴力执法并不是什么新闻,但美国的情况带有鲜明的美国特色。美国专注于司法公正的调查记者组织“马歇尔计划”(The Marshall Project),2017年3月曾刊登题为《当武士戴上警徽》的长篇调查报道,揭露了一个长期被忽视的现象:许多美国退伍军人在警界开启了职业生涯,有些人把战争带回了家。

这篇报道提到了这样一个数据,在美国警察队伍中,每五个人中就有一个是退伍军人。这个比例在世界上是最高的,没有之一。二战结束以来,美国军人的数量从来没有世界第一,但论介入战争和军事冲突的次数,那绝对是世界第一。根据那篇报道的分析,这些参与过实战的退伍军人戴上警徽后,在心理上更可能把他们维护治安的街区,视为危机四伏的战区。所以美国警界的“军事化”,与那些从战场归来的军人加入警察队伍有一定关系。

有数据为证:2010年至2015年的波士顿,每100名有服兵役背景的警察中,有28名有过暴力执法的经历,而每100名非退伍军人警察中只有17位是这样。针对退伍军人警察引发的问题,美国相关部门试图从文化上把“武士”转化为“卫士”,但效果并不明显。虽然沙文没有从军经历,但有18次暴力执法的投诉记录。而且,他过度使用武力的大气候,是美国警察系统军事化导致警察与社区关系复杂化。

虽然沙文没有从军经历,但有18次暴力执法的投诉记录。而且,他过度使用武力的大气候,是美国警察系统军事化导致警察与社区关系复杂化。

这种“复杂化”,有着更为深刻的政治背景。20世纪70年代中后期民权运动归于平静之后,美国进入里根政府的“小政府”时期。但这里的“小”主要指联邦政府,地方政府在拥有更多自由的同时,也承担了更大的治理责任。经济自由发展必须以社会秩序为前提,所以包括警察在内的执法机构,被推向了地方治理的前台。有数据显示,美国监狱人数开始大幅增加,正是始于里根政府时期。

此后美国的贫富分化,是以治理模式作依托的。一方面,警察的“暴力维稳”有财政支撑。根据相关数据,过去20年里,犯罪率居美国前列的芝加哥,市政府用在赔偿警察暴力执法上的支出高达6.5亿美元。

另一方面,美国的财富分配机制把“低端人口”牢牢锁定在“低端”位置上。1950年美国的最低工资标准是每小时0.75美元,相当于2019年的7.98美元。而美国2019年的最低工资标准,是每小时7.25美元。根据布鲁金斯学会学者今年2月公布的一项研究,2016年美国典型白人家庭的资产净值是17.1万美元,黑人家庭是1.7万美元。该研究显示,两者相差10倍的差距,源于现实中权利与机会的不均等与歧视性。民权运动过去半个多世纪后,美国穷人里黑人最多、监狱里黑人占比最大,至少在治理模式上能找到部分原因。

在马里兰大学社会学教授拉肖恩·雷看来,黑人遭遇警察暴力执法的现象突出,根源在于美国执法机构制度性的种族歧视。根据他2015年的一项研究,在没有攻击行为且不持武器的情况下,黑人死于警察枪下的概率是白人的3.5倍;黑人青年被警察枪杀的概率,是白人青年的21倍。由此可见,弗洛伊德死于警察的膝盖下,是“大概率”下的又一悲剧。

历史回响

“看看如今的美国,足以让先知和天使都哭泣”,这是美国著名黑人作家詹姆斯·鲍德温,对1968年美国乱象的感慨。在美国历史上,1968年的动荡是最接近南北战争时期的。而因弗洛伊德之死所引发的示威和骚乱,又最能让人想起1968年的美国。

那一年,反越战抗议活动以及黑人民权运动,使整个美国犹如坐在火山口上。那年4月和6月,黑人民权运动领袖马丁·路德·金与民主党总统竞选人罗伯特·肯尼迪(1963年遇刺身亡的约翰·肯尼迪总统的弟弟),相继遇刺身亡,点燃了美国社会的怒火,和平抗议升级为暴力骚乱,迅速蔓延到100多个城市。

1968年的骚乱,仅在美国权力核心所在地华盛顿特区,就有1000多栋建筑被烧毁。哥伦比亚大学的行政大楼被抗议者占领,纽约出动1000多名警察暴力镇压、逮捕数百名学生才得以平息。1968年总统选举前,在芝加哥举行的民主党全国大会会场,几乎变成警方与抗议者之间的战场。那一年,H3N2流感蔓延美国,导致约10万人死亡。目前,新冠疫情在美国导致的死亡人数已超过10万。

当创伤感与挫败感成为社会集体心理,就容易点燃“火与怒”。这是如今的美国与历史的美国之间的一个共性。当年深陷越战泥潭使美国民众产生了“国家方向”之问。既无法打赢战争又难以抽身,转化成社会心理挫败感。黑人平权的诉求遭遇现实阻力,导致抗议更加暴力化。而新冠疫情在美国造成的超过10万人死亡,以及失业率的历史性高企,都造成巨大的心理杀伤。

1968年总统选举前,在芝加哥举行的民主党全国大会会场,几乎变成警方与抗议者之间的战场。那一年,H3N2流感蔓延美国,导致约10万人死亡。

另一个共性是政治动荡、分裂和极化。1968年3月,此前多次模拟选举中都能胜选的约翰逊总统,宣布不再寻求连任。6月,人气颇高的民主党总统竞选人罗伯特·肯尼迪遭刺杀。民主党群龙无首时,曾经是民主党人、主张种族隔离的乔治·华莱士代表的第三势力崛起。他以独立候选人的身份参选,虽然败选但获得990多万张普选票和46张选举人票。那时的“政治三极”与如今的“两党极化”,都加剧了美国政治的不稳定性。

但不同之处在于,就政治层面而言,那时的不稳定之源“在野”,如今则是“在朝”。作为阿拉巴马州州长,乔治·华莱士曾亲自站在阿拉巴马大学门口,阻碍黑人学生进入校区。作为对比,宣布退选时的约翰逊总统,表达了结束越战的意愿;民主党总统竞选人罗伯特·肯尼迪,呼吁治愈社会创伤;共和党总统竞选人尼克松,打出关注“沉默的大多数”的竞选旗号。也就是说,当时民主、共和两党的主流政治精英,都是以倾听的姿态、缓和社会矛盾的心态,来应对美国的乱局。

普林斯顿大学“总统历史学家”朱利安·泽莱泽认为,与1968年相比,如今的情况更糟,“不像当年的约翰逊或尼克松,我们有一个对治理毫无兴趣的总统”,“我们的总司令在情绪上远没有那两位稳定,他的言行似乎总是由着自己的意愿来”。

特朗普称将派军队平息骚乱,至少在个人意愿上,他肯定是想这么干。现代政治是妥协的艺术,但特朗普把好斗的个性带入,无疑放大了新冠疫情與抗议示威的负面后果。《纽约时报》专栏作家保罗·克鲁格曼写道,特朗普没有试图安抚美国,他在火上浇油,似乎非常接近于尝试煽动内战。

政治死结

客观地说,美国在反种族歧视上并非没有进步。奥巴马成为美国历史上首位黑人总统,就是最好的证明。但同样客观的评价是,美国黑人的“平等权利”并不稳固。前总统克林顿在关于弗洛伊德之死的声明中说:“没有人应该像乔治·弗洛伊德这样死去。事实上,在美国如果你是白人,你就不会这样死去。这个事实正是很多人感到痛苦和愤怒的潜在原因,即一个人生命的轨迹可以因一个人的肤色被测量和贬值。”

自黑人平权运动以来,反种族歧视逐渐成为“政治正确”。但是,在美国选出首位黑人总统之后,这样的政治正确事实上就开始遭遇挑战。有美国学者研究显示,奥巴马的当选与美国白人至上主义者袭击包括黑人在内的有色人种的事件明显上升,有着直接的关系。目前游行者喊出的口号“黑人的命也是命”,就是源于奥巴马执政时期的2013年的反种族歧视运动。这样的运动能发起,本身就反映了种族主义在社会上反弹的现实。

至少在今年11月大选前,种族问题不太可能成为主要竞选话题,反倒是特朗普的“法律与秩序”更能引起社会共鸣。某种程度上,这样的“秩序”,意味着种族问题重回原点。

而且,白人至上主义势力的反弹,有一定的社会土壤。美国皮尤研究中心2015年的一份报告显示,2015年至2065年,美国总人口会从3.24亿增加到4.41亿,但白人所占比例将从62%下降到46%,而包括黑人在内的少数族裔将从38%增加到54%。

人口数量上沦为“少数种族”的焦虑,很容易转化为对成为“权力弱势”者的担忧。特朗普的言行带有种族主义倾向,并不是什么秘密。他不是仅靠打种族牌入主白宫的,但很难否认他的当选呼应了某些美国白人的情绪。

追根溯源,美国白人作为一个族群,内心深处的“权力优势”是显而易见的。托克维尔在1848年完成的《论美国的民主》中这样写道:“从世界的既往情况来看,岂不可以说欧洲人对待其他种族,犹如其他种族对待动物吗?他们奴役其他种族,而当其他种族不肯服从时,他们就加以消灭之。”那时美国还没有废除奴隶制,但作为欧洲人后裔的美国白人,后来在给予黑人“平权”后,却通过制度体系确保了权力优势。

诚然,美国白人在黑人平权过程中发挥了重要作用。这波反种族歧视的抗议浪潮中,有不少美国白人参与,有白人警察在游行队伍前单膝下跪,有白人州长在弗洛伊德葬礼上扶棺哭泣。这些有助于缓和种族矛盾,但很难说能解决根本问题。

作为美国历史上首位黑人总统,奥巴马的角色非常独特。他呼吁变革,称“我们不能在抗争与政治之间二选一,必须双管齐下,保证那些承诺改革的候选人当选”。但问题是,以美国目前的政治极化状况,即便摆出“倾听”姿态的拜登当选,他的改革也会遭遇强大的政治阻力。而且,至少在今年11月大选前,种族问题不太可能成为主要竞选话题,反倒是特朗普的“法律与秩序”更能引起社会共鸣。某种程度上,这样的“秩序”,意味着种族问题重回原点。