母亲学历如何影响子女受教育年限

——基于CLDS2016 的实证分析

2020-06-23姚遂陈家俊

姚遂,陈家俊

人力资本是现代经济增长的重要驱动因素,教育则是人力资本投资的主要途径。 在教育投入方面,父母通常扮演着关键角色。 中国尤为特殊之处在于,“相夫教子”的角色更加凸显母亲在后代教育上的重要作用,由此引出一个值得讨论的问题:作为对子女教育有重要影响的母亲,其自身的教育经历会如何以及怎样影响家庭后代的教育? 正是从这一角度出发,本文利用中国劳动力动态调查(CLDS)2016的数据检验母亲学历对子女教育的影响。 本文的研究不仅考察母亲学历影响后代教育提升的整体效应以及途径,也检验了母亲学历对后代教育的影响是否存在性别差异。 基于研究结论,本文提出了相应的政策建议。

一、文献回顾

从家庭视角来看,父母对子女的教育投资是一种人力资本的代际传递[1][2]。 在家庭内部,教育性人力资本投资分为两部分:物质投资和时间投资。 物质投资包括经济资源,比如金钱、物品等;时间投资主要是指陪伴照料以及教育孩子所投入的时间、精力[3][4]。

关于影响教育性投资的因素,国外研究发现,除了家庭的经济状况外,父母的教育经历也对子女学业表现出显著的正向影响。 Treiman 等对1989 年21 个国家、1993 年26 个国家的数据分析表明,父亲受教育时间每增加一年,子女受教育年限平均增加半年[5]。 Carneiro 等研究发现父母教育水平对子女高等教育入学率的影响要大于短期经济约束对高等教育入学率的影响[6]。 Adriana Lleras-Muney 和A.Bjorklund 等分别对英国、加拿大进行研究,也发现了父母学历对子女受教育年限有着类似的正向影响[7][8]。

研究表明,与教育性投资有关的人力资本代际传递有三个机制:(1)收入效应,高学历的父母拥有更好的经济条件,增强了对子女的人力资本投资能力[9]。 (2)数量质量替代效应,提高家庭支出中对单个子女的人力资本投资支出的比例[10]。 关于数量质量替代效应,Becker & Lewis 提出了生育数量质量替代假说[11]。 这一假说认为孩子是一种“时间密集型商品”,随着父母受教育程度的提高,生育后代的机会成本增加,理性的父母会选择减少生育数量并增加单个子女的教育投入,家庭内部子女数量越少,子女受教育程度越高[12][13]。 这意味着父母学历会通过影响生育数量来影响其对子女的教育投资。(3)辅助效应,高学历的父母对子女有着更高效的教育方法[14]。 具体而言,父亲学历的收入效应要远大于母亲[15][16],而考虑数量质量替代效应和辅助效应,母亲学历也会有重要影响[17]。

国内文献实证检验了上述机制。 根据在河北农村地区实地调研,李旻等发现,子女自身学习状况、母亲决策权×母亲受教育年限、教育投资价格、父亲受教育年限、人均家庭收入等因素共同影响对子女的教育投资[18]。 池丽萍等研究发现,亲子沟通是父母向子女传递人力资本的直接途径,并且这一途径是通过一般亲子沟通、学业沟通、学校沟通三大方面共同实现的[19]22-28。 胡伟华研究发现,母亲学历的提高会使子女在教育资源的获取方面有更大优势[20]。 侯利明基于中国综合社会调查(CGSS)2006 数据研究发现:(1)父母学历对子女的教育获得具有显著正向影响;(2)以父母是否具有高中及以上学历为界,子女的受教育年限显著分化[21]。 孙永强等基于中国家庭追踪调查(CFPS)2012 数据发现,父母教育背景对子女教育影响呈显著的城乡差异:农村样本中,父母的学历背景对子女的小学入学机会影响更大;城镇样本中,父母学历背景对城镇户口子女的大学入学机会影响更大[22]。 黄建忠等基于中国综合社会调查(CGSS)2010 数据发现,母亲受教育程度越高,家庭内部教育资源分配的性别歧视效应越弱[23]120-137。 周世军等基于中国综合社会调查(CGSS)2013 数据发现,父母学历的“门当户对”有助于人力资本代际传递[24]。

与国外的研究相一致,国内的研究也发现家庭内部的生育决策与家庭后代教育性投资存在相关性。相关的研究主要集中在两个方面,一是对家庭内部教育挤压问题的研究,二是关于计划生育政策对家庭教育投资决策影响的研究。

在教育挤压的研究方面,郑磊通过中国综合社会调查(CGSS)2008 的样本研究发现,拥有兄弟将不利于个人受教育年限的增加,而拥有姐妹则对个人受教育年限的影响不明显[25]76-103。 钟粤俊等利用2005 年全国1%人口抽样调查微观数据也发现,兄弟姐妹会对个人教育产生挤压效应[26]。

有关计划生育政策对家庭教育投资决策的影响,龚继红根据随州市农村家庭的调查数据发现,在子女少的家庭中,家长对子女的教育投入更多,并且会更加关注孩子的学习成绩[27]。 王芳等根据2009 年“中国健康与营养调查”的数据,证实在计划生育政策与经济发展双重影响下,我国人口的平均受教育年限得以提高[28]。 瞿凌云研究发现,低生育率虽然会加剧人口老龄化,但同时也会促进人均教育投资的增加和人力资本的积累[29]。 刘晓鸽等利用中国家庭追踪调查(CFPS)2010 的数据发现,计划生育政策的实施增加了居民的受教育年限[30]。

上述相关研究为本文的研究提供了框架,然而在笔者看来,关于中国父母尤其是中国母亲在教育性人力资本代际传递中影响的研究,尚有挖掘的空间——在中国“男主外,女主内”的家庭分工中,母亲既是生育的直接承担者,也是教育时间投资的主要承担者(在中国传统文化中,已婚女性被定位为“相夫教子”,虽然有“养不教,父之过”之说,但是从孟母三迁到岳母刺字,我们看到的都是传统中国母亲在教育上的核心作用)。 即使在中华人民共和国成立以后,女性的社会经济地位有了极大的提高,她们广泛参加社会生产,但抚育和教育子女依然是母亲的基本义务。 这反映出在中国母亲在儿女成长上的影响仍然是关键性的。 所以,母亲学历的提升无疑会直接影响对后代的教育。 据此,本文将力图展示在中国女性学历的提高对后代教育的影响,也为现有研究提供一个基于中国案例的解读。

同时,始于1979 年的计划生育政策对中国当代家庭的生育决策产生了深刻的影响,虽然现在二孩政策已经放开,但是如何从生育决策内生的角度考虑中国家庭人力资本代际传递问题,也是一个值得探讨的课题。 本文的研究也正是立足于这一点,通过对CLDS2016 数据的处理和分析,考察在生育数量内生的情况下,母亲学历如何影响家庭对于子女的教育性投资,并且这一影响是否存在性别差异。

二、研究思路与模型构建

(一)研究思路

基于已有的与教育性投资相关的研究,笔者认为母亲学历的提高会通过以下三个机制对子女受教育年限产生正向影响:(1)通过减少生育数量来增加对单个子女的人力资本投资(数量质量替代效应);(2)通过自身收入水平的提高来增加对子女的人力资本投资(收入效应);(3)通过教育辅导方法的改进直接提高对子女的投资效率(辅助效应)。

从影响生育数量的角度来看,学历越高的母亲生育数量越少:第一,母亲学历越高,劳动收入越高,生育一个孩子的机会成本也就更高,因此就越倾向于少生;第二,教育会改变“养儿防老”的偏好。 在其他条件给定时,子女的数量越少,意味着对每一个子女所能投入的教育资源越多,子女的受教育年限越长。 从影响自身收入的角度来看,其他条件不变时,母亲学历越高,其收入越高[31]。 偏好不变的情况下,母亲收入越高,对子女的教育投入越多,子女受教育年限越长。 从学历的直接影响而言,母亲学历越高,其对子女的辅导教育方法通常更有效,子女受教育年限越长[19]22-28。

图1 模型假设

通过以上分析,可提出假设(图1):

假设1 母亲学历越高,子女受教育年限越长(总效应)。

假设2a 母亲学历越高,越倾向于少生孩子。

假设2b 母亲所生孩子越少,子女受教育年限越长。 (假设2a 与假设2b 共同构成数量质量替代效应)

假设3a 母亲学历越高,其工作收入越高(体现为从事高收入的职业)。

假设3b 母亲工作收入越高,子女受教育年限越长。 (假设3a 与假设3b 共同构成收入效应)

假设4 除数量质量替代效应和收入效应之外,母亲学历提高对子女受教育年限有直接正面影响(辅助效应)。

(二)模型构建

上文阐述了母亲学历影响子女受教育的三个机制,其中生育数量和母亲的工作类型分别属于其中两个机制的中介变量。 检验中介效应的一个常用的方法是逐步检验回归系数法,对此温忠麟等人提出了一个广为适用的程序[32][33]。 据此,建立与自变量(母亲学历,用M-edu 表示)、中介变量(生育数量,用Sibling 表示;母亲职业,用M-profession 表示)、因变量(受教育年限,用Edu 表示)有关的四个回归模型:

按如下顺序进行检验:第一,检验模型(1),若α1显著,则继续检验模型(2)、模型(3)与模型(4),否则检验结束;第二,检验β1和θ2,若β1和θ2都显著则说明母亲学历可通过影响生育数量来影响子女教育,若β1和θ2至少有一个不显著则使用Bootstrap 法进行检验;第三,检验γ1和θ3,若二者都显著则说明母亲学历可通过影响工作类型来影响子女教育,若γ1和θ3至少有一个不显著则同样使用Bootstrap 法进行检验。 第四,检验θ1是否显著,如果显著则说明母亲学历可直接影响子女教育。 为保证结果的稳健性,四个模型控制变量必须保持一致(控制变量有年龄、户口、性别、地区、母亲年龄、父亲学历、父亲职业、父亲年龄、恢复高考和大学收费)。

三、数据来源及描述性统计

(一) 样本数据与变量说明

样本数据来自中国劳动力动态调查(CLDS)2016 劳动力个体新增问卷。 该调查覆盖中国29 个省市,调查对象为样本家庭户中年龄从15 至64 岁的全部劳动力。 此外,由于中国在1979 年开始实施计划生育政策,这意味着在1979 年以后出生的样本中,父母的生育决策难免受到计划生育政策的影响。为了排除计划生育政策对研究结果的干扰,笔者只保留了1979 年之前出生且母亲时年不小于40 岁的样本①1978 年,中共中央以[1978]69 号文件的形式批转国务院计划生育领导小组的报告,1979 年计划生育政策开始在全国实施。②根据我国妇女的生育模式,大部分生育都处于20 岁到35 岁的区间,40 岁以上的生育极少,因此计划生育难以对40 岁以上妇女的生育造成影响。,本文有效样本量为12274 个。

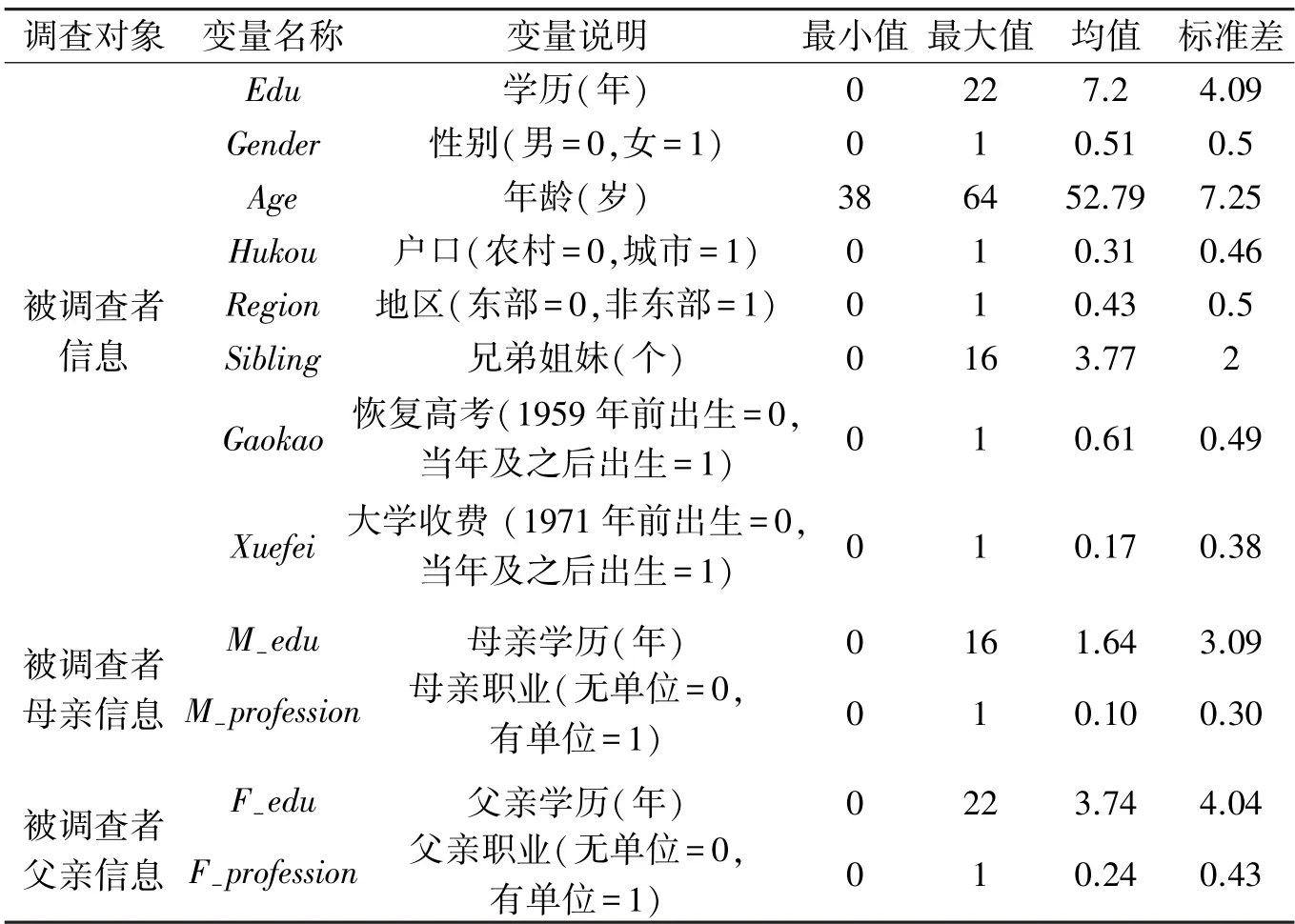

被调查者及其父母学历问答在CLDS 中设计为“您/父亲/母亲的最高教育程度”,选项为:“未上过学”“私塾/小学”“初中”“普通高中”“职业高中”“技校”“中专” “大专”“大学本科”“硕士”“博士”以及“其他”等12 个选项。 为了便于实证研究,用受教育年限替代学历,分别是:未上过学=0 年,私塾、小学=6 年,初中=9 年,普通高中、职业高中、技校、中专=12 年,大专=15 年,大学本科=16 年,硕士=19年,博士=22 年。 关于母亲收入,需要说明的是,由于问卷中无法直接获知母亲收入的信息,本文参考问卷问题“您14 岁时,母亲工作的单位类型”,将被调查者14 岁时母亲工作类型分为“有单位”和“无单位”两类(“有单位”意味着更高的工作收入),用有无单位作为母亲收入的代理变量③这样处理的合理性在于,由于被调查者出生于1979 年之前,14 岁时也应不晚于1992 年邓小平“南方讲话”时,其时私营经济尚不发达,“有单位”意味着当时在社会上属于收入较高的群体。。 用兄弟姐妹数量反映生育数量。 此外,本文以样本出生年份1959 年和1971 年为界设置高考恢复虚拟变量和大学收费虚拟变量④我国高考招生制度在“文化大革命”期间中断,直到1977 年才恢复,高考恢复会对被调查对象学历造成影响。 一般而言,学生参加高考时年龄为18 岁,这意味着1959 年及之后出生的样本能够顺利参加高考,之前的则受到了“文革”的影响。⑤从中华人民共和国成立到20 世纪80 年代,我国高等教育一直免费,从1989 年开始(1971 年出生的此时年龄为18 岁)高等教育开始收费,高等教育收费政策的实施可能会对家庭教育决策造成一定的影响。。 变量描述见表1。

表1 变量描述性统计

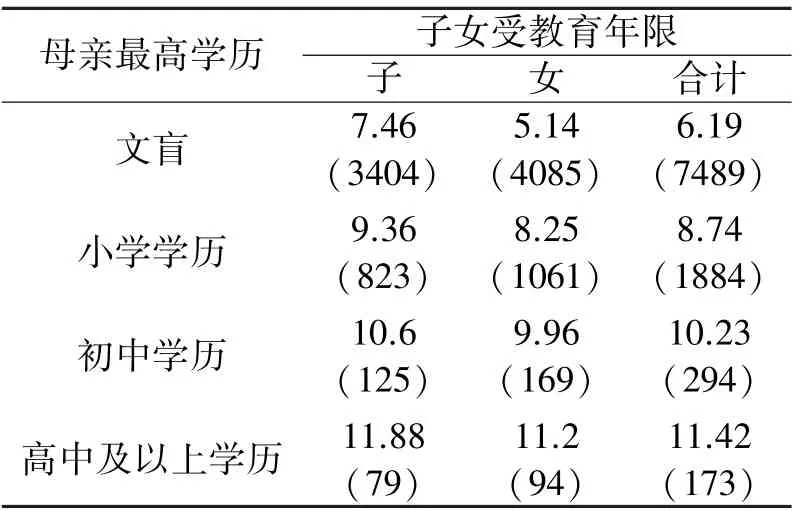

表2 母亲最高学历与子女受教育水平

(二)母亲学历与子女受教育水平描述性统计

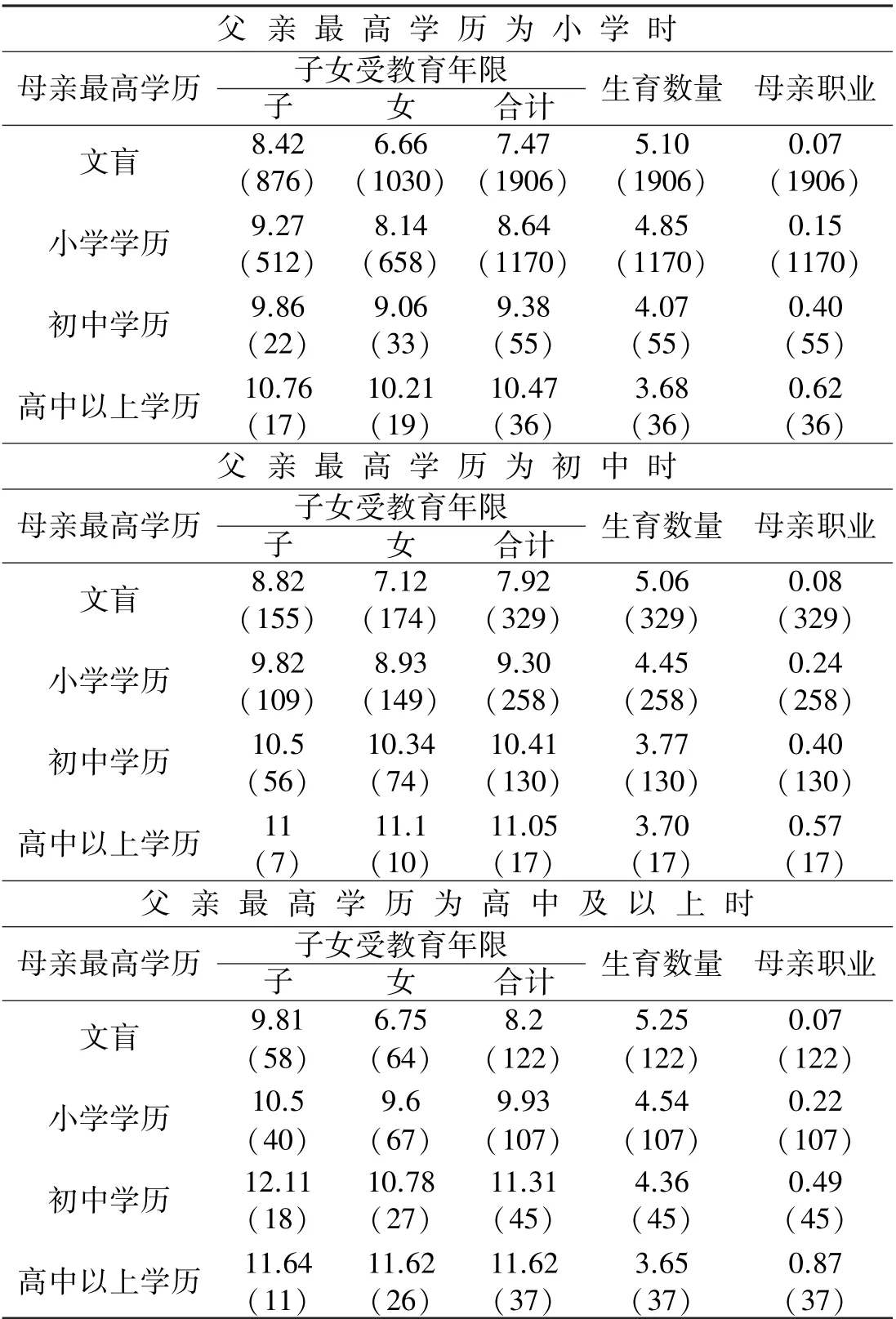

表2 反映了样本中母亲学历与子女平均受教育年限之间的关系。 从表2 可以得出,总体上母亲学历水平越高,子女受教育年限越长。 对男女样本分别统计后发现,尽管儿子平均受教育年限均高于女儿平均受教育年限,但随着母亲学历水平提高,这种差异在减小,说明母亲学历对子女教育影响可能存在性别差异。

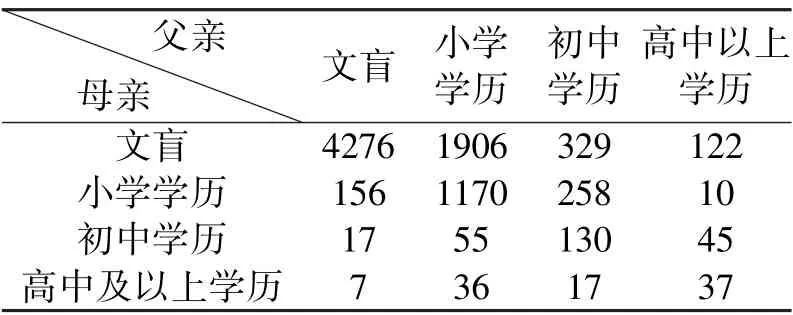

为了更好地识别母亲学历对子女学历的影响机制,需要控制父亲学历变量,表3 为父母学历的样本分布。 由表3 可知,父母学历中“男高女低”组合占据主流,当父亲为文盲,母亲学历在初中及以上的样本极少。 因此,为了保证结果的可靠性,分别控制父亲最高学历为小学、初中和高中及以上时,在母亲学历水平不同时子女的平均受教育年限、生育数量以及母亲职业的均值,结果如表4 所示。

表3 父母学历的样本分布

由表4 可知,控制父亲学历变量,随着母亲学历提升,子女平均受教育年限呈递增趋势,且子女的平均受教育年限差在减小,平均生育数量呈递减趋势,母亲有工作单位的比例越来越高,因此可以识别出母亲学历对于子女学历的正向影响(总体效应),对生育数量的负向影响(数量质量替代效应),以及从事更高收入工作的正向影响(收入效应)。

此外,因为教育方法无法直接观测,很难直接识别母亲学历提升的辅助效应。不过,这一效应可以间接地识别:父母学历对于子女教育的影响可分为收入效应、数量质量替代效应和辅助效应。 就收入效应而言,已有文献表明,只考虑收入效应时,父亲学历对于子女受教育程度的影响大于母亲[34][35]。 可以控制生育数量以及数量质量替代效应,考虑父母一方的学历为文盲时,考察另一方学历提升对子女受教育年限的影响。 如果母亲学历提升对于子女受教育年限的影响大于父亲,说明母亲学历对于子女教育具有更强的辅助效应。

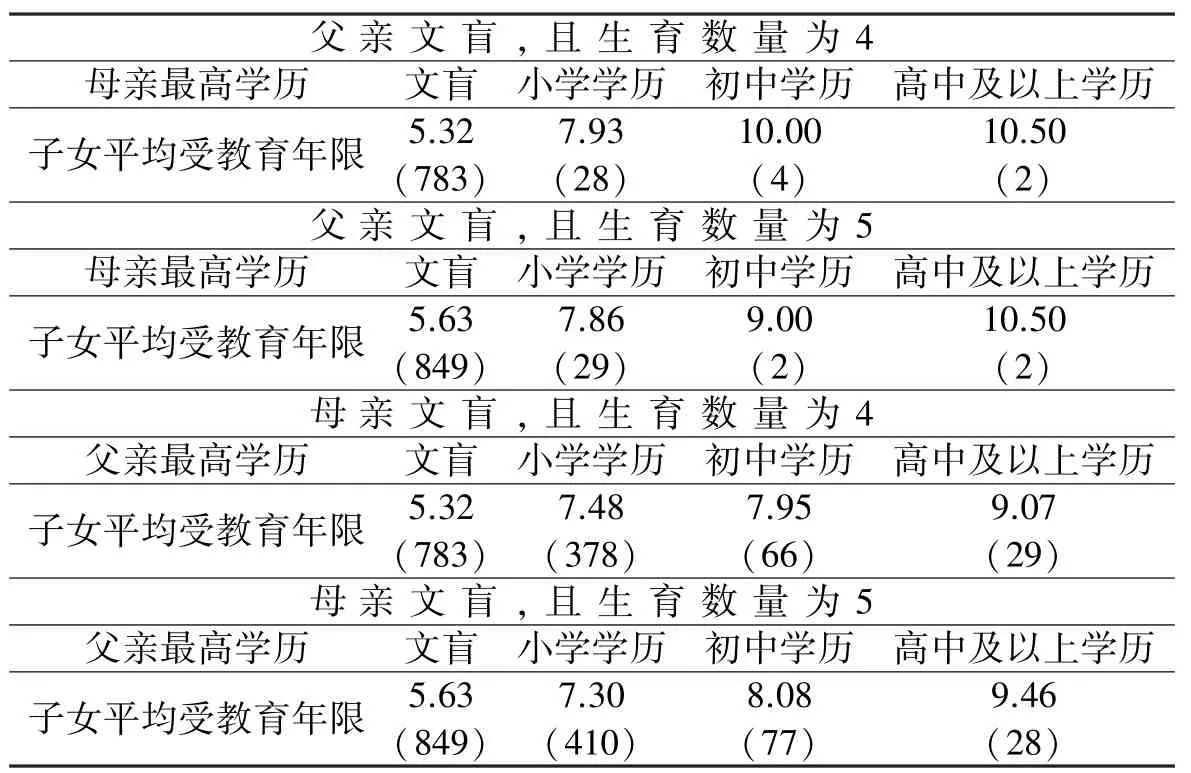

由表4 可知,当父母在不同学历水平时,其平均生育数量大体上在4 和5 之间波动,因此分别控制生育数量为4 和5,结果如表5 所示。

由表5 可知,无论生育数量是4 还是5,给定父母一方的学历为文盲,母亲学历提升对于子女受教育年限的影响比父亲的大,这就可以识别出母亲学历提高带来的辅助效应。

表4 控制父亲学历后的样本统计

四、模型实证及稳健性检验

(一)实证结果与分析

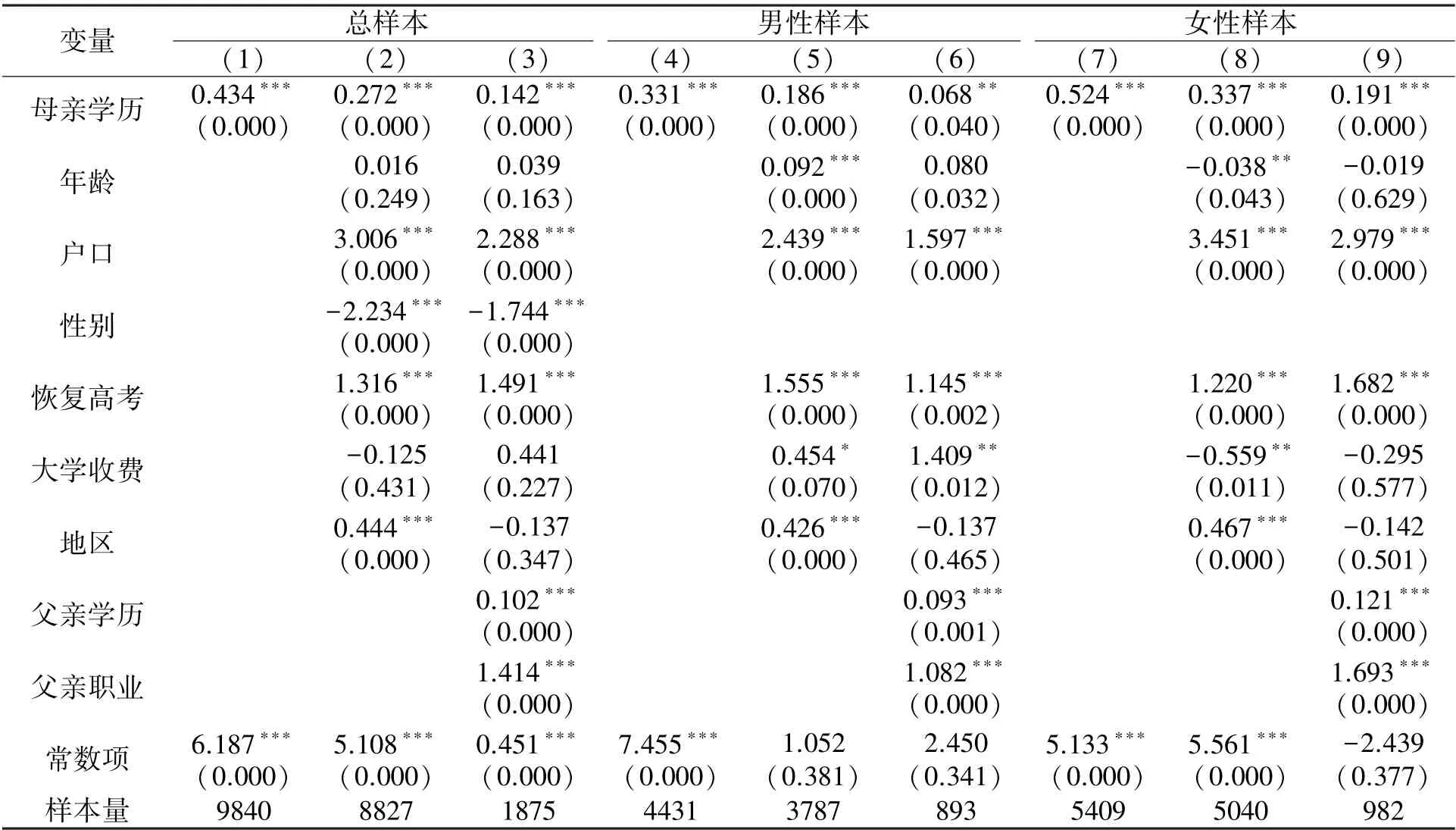

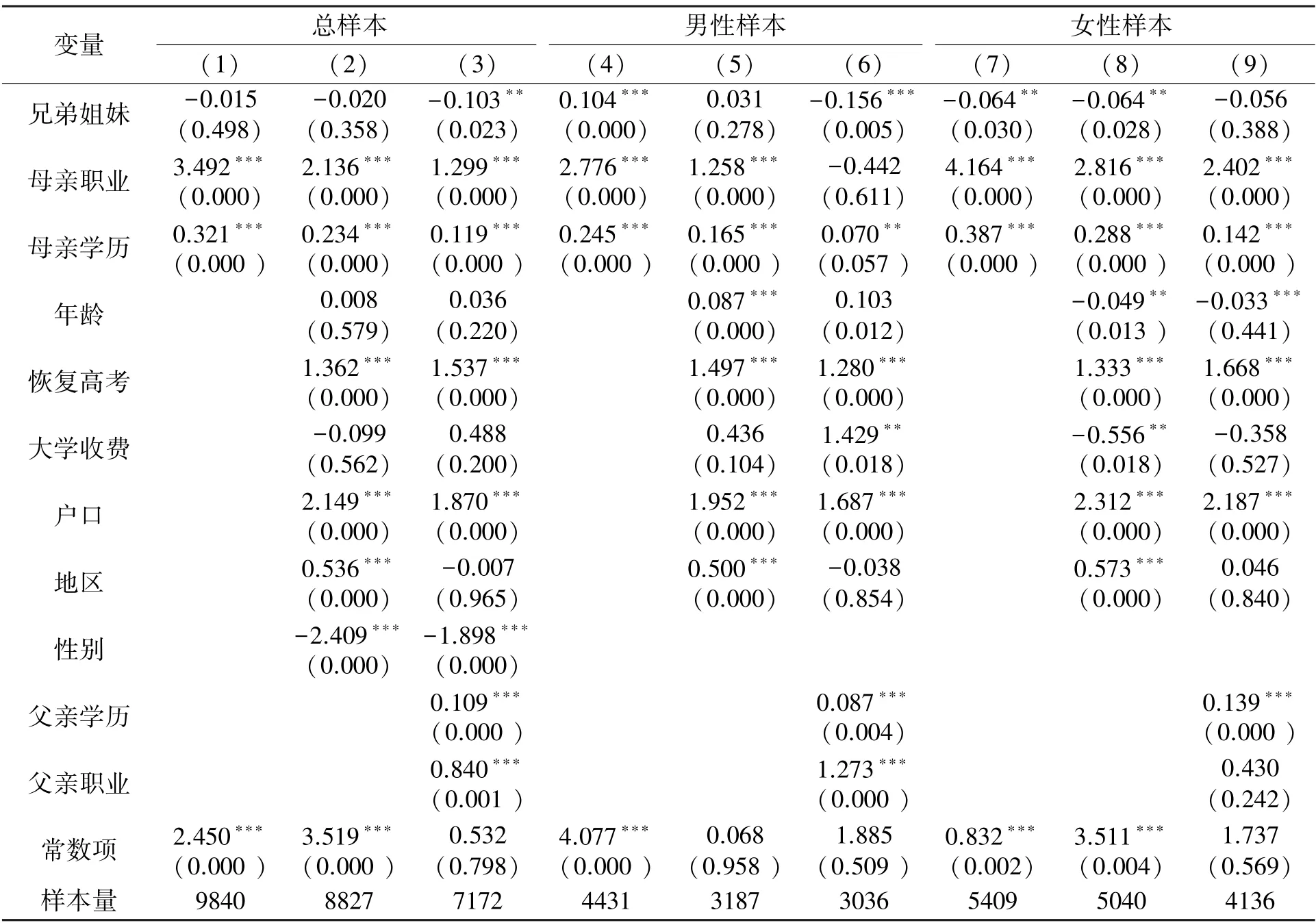

表6 是模型(1)的回归结果,其中第(1)、(4)、(7)栏未加入控制变量,第(2)、(5)、(8)栏中加入有关被调查者信息的控制变量,第(3)、(6)、(9)栏中加入有关被调查者父母信息的控制变量。 无论是总样本还是分样本,母亲的学历对子女受教育程度影响是正向显著的。 考虑性别差异,对总样本进行回归分析,可以发现,女儿受教育年限平均要比儿子少1.744 年;对分性别样本进行回归分析,可以发现,母亲的受教育年限每增加一年,儿子的受教育年限平均增加0.068 年,女儿的受教育年限平均增加0.191 年,且结果显著。 这说明母亲学历对女儿平均受教育年限的影响要显著大于对儿子的平均受教育年限的影响,假设1 得到验证。

表5 给定父母一方为文盲,分别控制生育数量为4 和5 后的样本统计

表6 模型(1)的回归结果

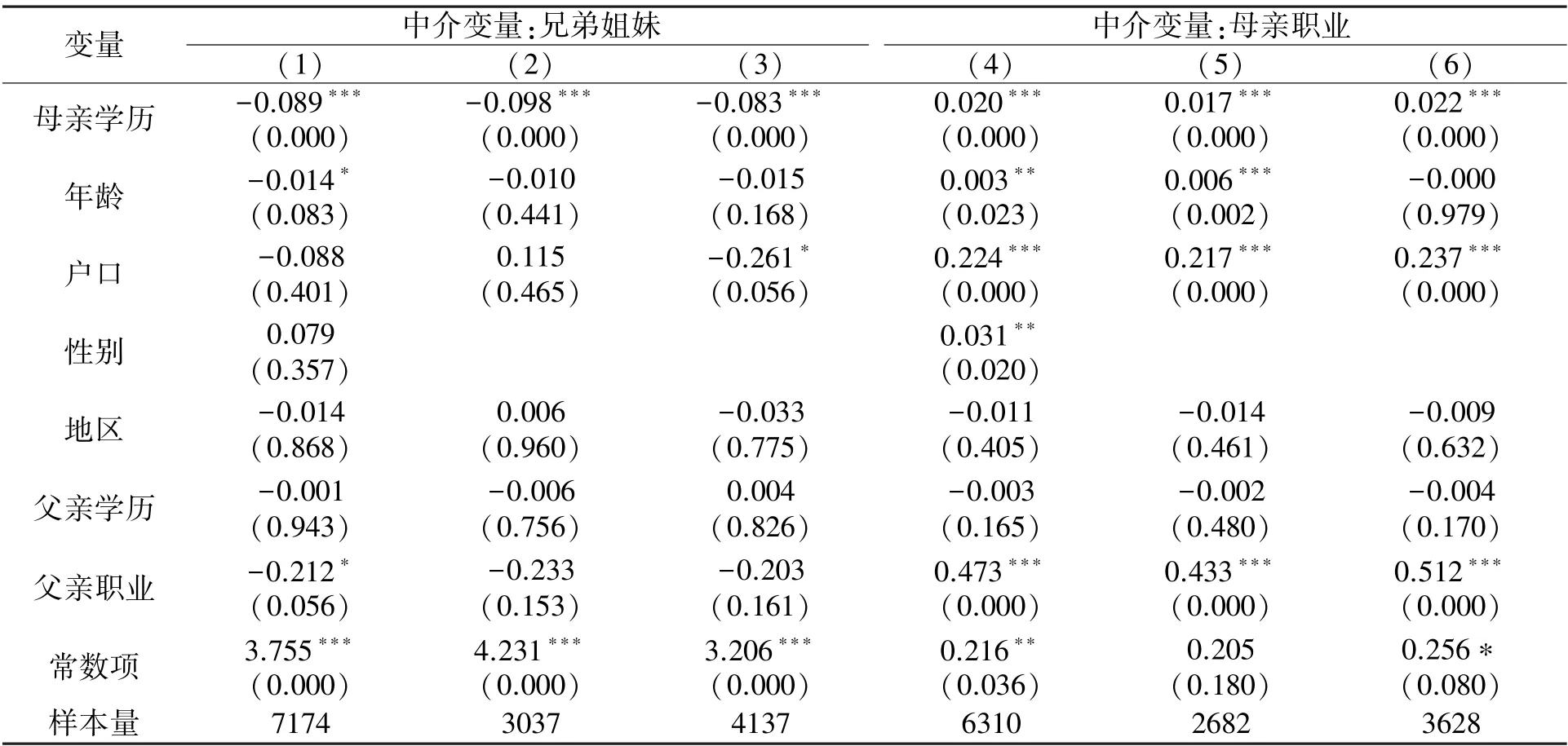

表7 是模型(2)和模型(3)的回归结果,其中第(1)栏和第(4)栏为总体样本回归结果,第(2)栏和第(5)栏为男性样本回归结果,第(3)栏和第(6)栏为女性样本回归结果。 回归结果显示,无论是在总样本还是在分样本中,母亲学历都对其生育数量有显著负向影响,这验证了假设2a,并且母亲学历越高,工作“有单位”的比例越高,这验证了假设3a。

表7 模型(2)和模型(3)的回归结果

表8 是模型(4)的回归结果,其中第(1)、(4)、(7)栏未加入控制变量,第(2)、(5)、(8)栏中加入有关被调查者信息的控制变量,第(3)、(6)、(9)栏中加入有关被调查者父母信息的控制变量。

关于生育数量对子女受教育年限的影响,根据总样本的回归,可以发现母亲生育数量每增加一个,子女的受教育年限平均减少0.103 年,但是通过分样本回归分析,可以发现,母亲生育数量对儿子受教育年限的影响显著,对女儿受教育年限的影响却不显著(Bootstrap 检验,P 值为0.550①关于Bootstrap 检验结果,若读者需要,可向作者索取。)。 这与之前郑磊等的研究结果(拥有兄弟将不利于个人受教育年限的增加,而拥有姐妹则对个人受教育年限的影响不明显)有所差别[25]76-103。 一个最有可能的解释是,家庭资源的约束和重男轻女思想共同作用,导致了这类现象发生:由于重男轻女,女孩得到的教育资源普遍少于男孩(总样本回归结果中,女性受教育年限平均比男性少1.898 年),由于女孩得到的教育资源普遍少于男孩,被挤压的空间小,所以受到兄弟姐妹的教育挤压反而不明显,而男孩虽然相对于女孩能够得到更多的教育资源,但在家庭资源约束下受兄弟姐妹挤压的影响更大。 因此,假设2b 在总体样本和男性样本中得到验证。 另外,值得注意的是,在没有加入控制变量时,比较第(4)栏与第(7)栏的回归结果,可以发现女性受到兄弟姐妹教育挤压的影响要比男性大。 这可能是因为兄弟姐妹多的家庭父母受教育程度和收入均偏低,且在父母受教育水平和收入水平比较低的家庭里,重男轻女现象往往更加严重。

表8 模型(4)的回归结果

关于母亲工作类型对子女教育的影响,从表5 总样本回归中可知,有工作单位的母亲其子女的平均受教育年限更高。 对子代男性样本回归,可以发现,当不加入有关父亲的控制变量时,母亲工作类型对儿子的受教育年限有显著正向影响,而在加入有关父亲的控制变量后,影响就不再显著(Bootstrap 检验,P 值为0.391)。 出现这种现象的原因可能有两个:(1)由于婚姻中存在“收入匹配”现象,父母收入水平高度相关;(2)受传统宗法观念影响,父亲对儿子的人力资本投资意愿更强,并且家庭里父亲的收入占主要部分。 对女性样本回归,可以发现,无论是否加入控制变量,母亲的工作类型都对女孩的教育有显著正向影响。 可能的原因是,母亲收入越高,女性在家里的地位越高,对女儿的人力资本投入越大。 黄建忠等的研究为此提供了一个佐证[23]120-137。 假设3b 在总体样本和女性样本中得到了验证。

关于母亲学历对子女教育的辅助效应,从表8 中可以发现,根据总样本回归,母亲的受教育年限每增加一年,子女的受教育年限平均增加0.119 年;分样本回归,系数仍然是正向而且显著的。 这就验证了假设4(辅助效应)。

(二)稳健性检验

通过中介效应模型的分析,可以发现,母亲的学历提升对于子女的教育均有积极的影响,但是,由于上述检验中仍然无法排除遗漏变量所带来的内生性问题,为了进一步确认上述结果的稳健性,在此部分将运用工具变量法来进行检验。

1949 年中华人民共和国成立后,中华人民共和国通过的第一部《中华人民共和国婚姻法(1950)》(简称为《婚姻法》)就是解放女性的法律,在20 世纪50 年代,国家还通过一系列法规政策来提高和保障妇女的社会经济地位。 正是在这一大的时代背景下,妇女的婚姻自由、工作权利、经济权利才得到了更多的保障和提升,女性教育也有了更好的制度支撑和体制保障。 因此,《婚姻法》的出台,掀起了中华人民共和国女性解放和女性发展的大幕,而女性教育提升是女性解放和女性发展的自然成果之一。 所以,把1950 年《婚姻法》的出台视为促进中华人民共和国女性教育的一个制度信号,而且这一法规的出台是一个前定变量,不会影响上述讨论模型中其他的变量,因此可以构造一个以1950 年《婚姻法》出台为基准的虚拟变量作为工具变量(IV)。

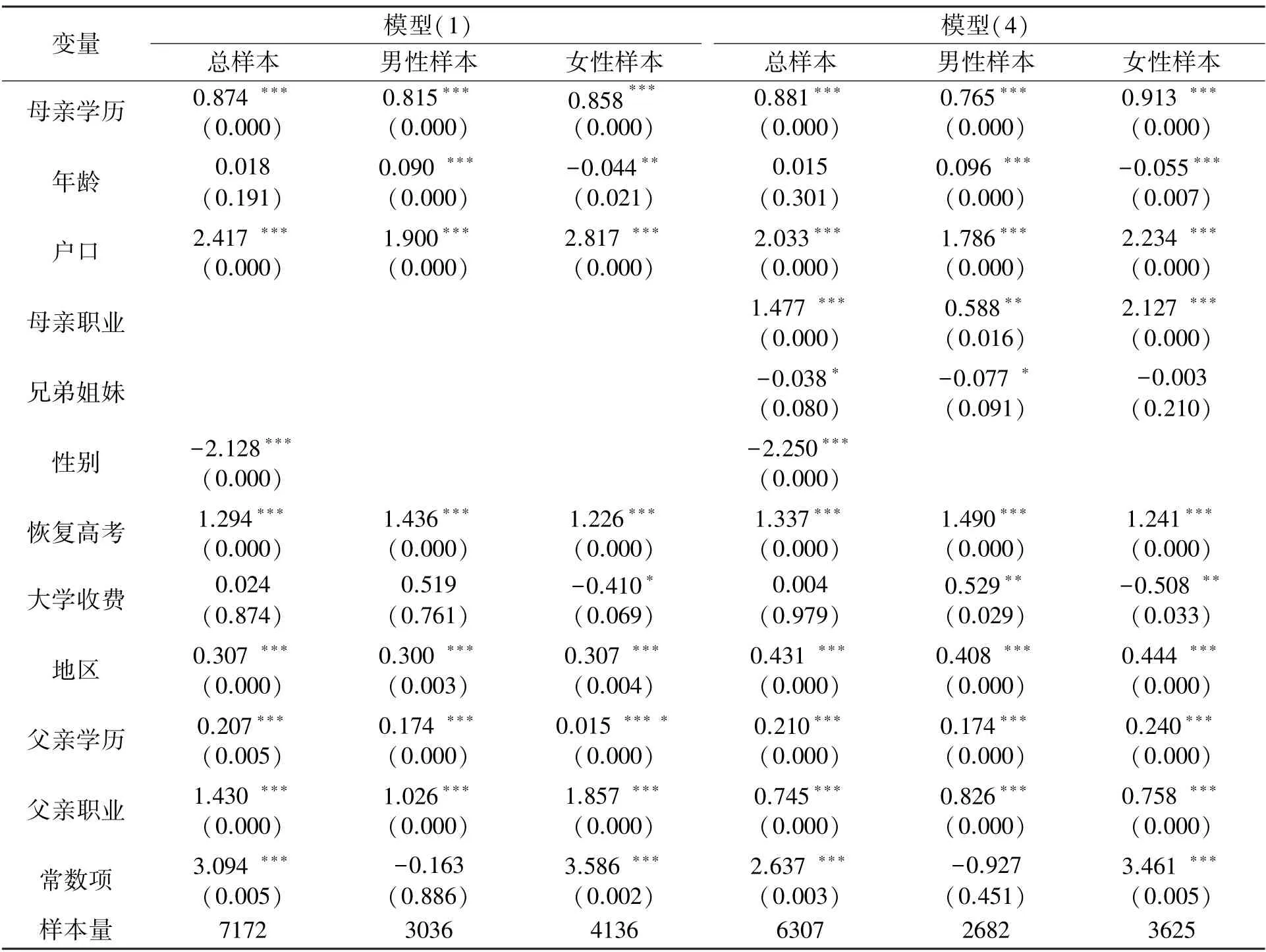

1950 年《婚姻法》规定,女性成婚的法定年龄为18 岁,而这个18 岁也是现在通行的成年人标准。很明显,1950 年18 岁以上的已婚女性,基本上都已完成其相应的学历教育,所以其学历教育不会受到1950 年后对女性教育权保障带来的影响;而18 岁以下的未婚女性,其学历教育正好受到1950 年后对女性权利保障的影响。 据此,笔者将前面处理组中受访者的母亲出生年份不晚于1932 年(1950 年大于等于18 岁)的记为0(这些人的学历教育都是在中华人民共和国成立之前完成的),将母亲出生年份晚于1932 年的记为1①根据中华人民共和国成立初期以及之前中国的实际情况,女性结婚后重新接受教育较为少见,至于在校大学生的结婚,直到20世纪90 年代都是严格受控的。 网址为http:/ /www.law- lib.com/law/law _view.asp? id=6299(2020 年5 月21 日查)。。 使用1950 年的虚拟变量作为母亲学历教育的工具变量进行2SLS 回归,结果如表9 所示。 由表9 可见,2SLS 回归表明,母亲学历对子女受教育年限有显著正向影响,并且对女儿受教育年限的影响要大于对儿子受教育年限的影响,这与前面的结论一致。

表9 模型(1)与模型(4)的2SLS 回归结果

在上述检验基础上,进一步对模型(1)和模型(4)进行内生性检验,检验工具变量系数显著性的F统计量分别为19.28 和16.68,均超过10,故认为不存在弱工具变量。

五、研究结论与政策建议

围绕母亲学历如何影响子女教育这一问题,本文根据中国劳动力动态调查(CLDS)2016 年的数据研究母亲学历对于子女受教育年限的影响,检验了影响的三个机制(数量质量替代效应、收入效应以及辅助效应),同时发现这种影响存在着性别差异。

本文创新点在于:(1)利用中介效应模型,将母亲对于后代教育影响的三个机制进行了辨识,在一个较为完整的框架下为现有研究提供了一个基于中国案例的解读,也为我们认识女性教育的重要性提供了一个视角;(2)研究还发现了母亲学历的提升将可以改进人力资本代际传递的性别差异,这对于实现教育中的男女平等无疑具有重要的意义。

本文的研究虽然利用的是CLDS2016 中在1979 年以前出生的受访者的样本数据,但其结果仍然具有较强的现实意义:(1)母亲教育提升在生育上所呈现的数量质量替代效应很好地呼应了当前二孩政策未能达到预期效果的现实①中华人民共和国卫生健康委员会曾预测全面放开二胎后,2017 年出生人口最低为2023.2 万,而实际仅为1723 万。,因为随着我国女性受教育水平的整体提升,女性整体生育意愿是会下降的,所以,为了应对女性在学历水平提高后的少子化倾向,国家应采取一定措施降低其生育成本,比如发放生育补贴、对怀孕母亲所在的单位或企业按一定的比例实施适当的税收减免政策等;(2)根据本文的分析,笔者还发现,母亲学历的提升,有助于改善家庭中子女在教育获取方面性别不平等的状况,所以国家还应当加强对低学历和出身于贫困家庭的女孩的教育扶助政策,并加大对公共基础教育的投入,这可以更好地从整体上推动教育上的男女平等。