长海县海域线虫和桡足类小型底栖生物调查与分析

2020-06-21沈思思王啸宇徐铭郭君宁丁小涵李俊成孔雪薇付晚涛

沈思思 王啸宇 徐铭 郭君宁 丁小涵 李俊成 孔雪薇 付晚涛

摘要 线虫和桡足类是重要的环境指示种。本文采样、调查长海县某典型海域底栖沉积物,对沉积物样品中的线虫和桡足类生物进行分析。结果表明,该海域不同采样点之间的线虫与桡足类的生物种群的数量、分布均存在差异。5个采样点的线虫和桡足类在春季的平均生物量为11.08 ind/mL,夏季平均生物量为165.44 ind /mL。春季,5号采样点的线虫和桡足类生物量最多,为22.5 ind/mL,1号采样点最少,为1.6 ind/mL;夏季,5号采样点的线虫和桡足类生物量最多,为229.2 ind/mL,1号采样点最少,为60.5 ind/mL。从春季到夏季每个采样点的线虫和桡足类的生物量均有所增加,春季和夏季2个季节的线虫和桡足类的优势体长区间为500~1 500 μm。初步判断这些差异与季节,环境等因素存在关系,可为该地区的底质分析提供参考。

关键词 小型底栖生物;线虫;桡足类;生物量;分布

中图分类号 Q178 文献标识码 A

文章编号 1007-5739(2020)11-0225-01 开放科学(资源服务)标识码(OSID)

小型底栖生物是在分选沉积物样品时,可以通过500 μm孔径网筛、被截留在31 μm孔径网筛上的后生动物,主要包括自由生线虫(Nematoda)、桡足类(Copepoda)、多毛类(Pol-ychaeta)和涡虫(Turbellaria)等[1]。在底栖生态系统中,小型底栖生物与微藻、原生动物和底栖细菌等共同构成了底栖微型小型食物网[2-3],同时它们还是许多经济鱼类和虾类幼体的优质饵料。因此,小型底栖生物在底栖生态系统的能量流动和物质循环中发挥着重要作用[4-6]。另外,由于小型底栖生物物种分布广泛、多样性高、数量巨大,同时又具有生命周期短和繁殖率高的特点,所以对微尺度环境变化反应速度较快,通常被视为环境污染监测的重要指标类群[7-10]。

线虫(Nematoda),又称圆虫,属动物界线虫动物门,主要分为尾感器纲和无尾感器纲,是动物界中最大的门之一,绝大多数体小呈圆柱形,两侧对称,体长,通常两端尖,并具透明隔腔。在海洋沉积物中自由生活的海洋线虫(free-living marine nematdes,以下简称线虫)是海洋中最占优势的小型底栖生物类群,通常其丰度达60%~90%[11]。底栖桡足类是一种小型的海洋甲壳动物,以猛水蚤为主,是小型底栖生物的重要类群,隶属于节肢动物门甲壳亚门颚足纲桡足亚纲,遍布在世界各大海域,目前已发现了3 000余种。桡足类通常是继线虫之后第二丰富的小型底栖生物类群。对小型底栖动物的深入研究不仅可以为海洋生物资源的持续利用以及海洋农牧化生产提供依据,而且可以为沉积物—海水界面的物质通量和生态动力学模拟提供基本参考。因此,对线虫与桡足类多样性和生态学展开研究具有重要意义。

1 材料与方法

1.1 仪器与试剂

抓斗采泥器,离心机,50 mL离心管,15 mL离心管,电子天平,光学显微镜,硅溶胶,虎红染液,戊二醛。

1.2 调查内容与方法

本试验的调查海域为长海县海域,共设5个采样点,分为春、夏2个季节进行。小型底栖生物的采样调查方法:采用抓斗采泥器进行采样,并在现场用10%甲醛进行固定;取30 mL泥样,加入5 mL虎红染液,摇匀,静置染色1 d;再将染色后的泥样倒入上限为500 μm、下限为32 μm的网筛中冲洗,除去杂质;在冲洗后的样品中加入硅溶胶,1 800 r/min离心10 min,将上清液倒入32 μm网筛中再次冲洗洗去硅溶胶,吸取截留部分在显微镜下进行计数与分类。

2 结果与分析

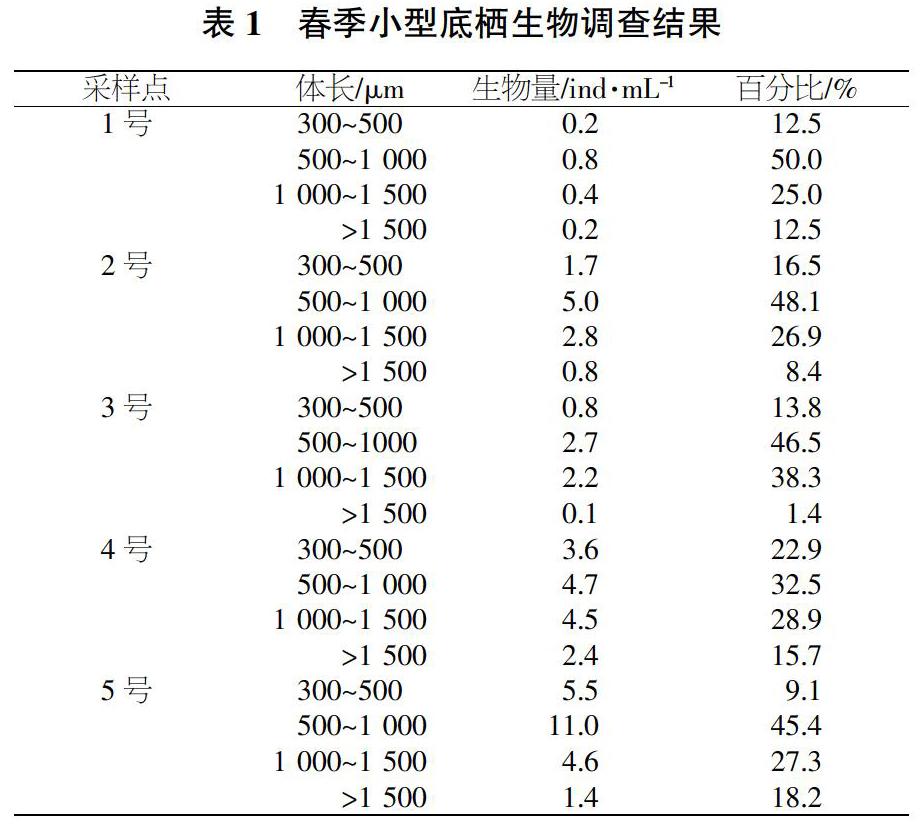

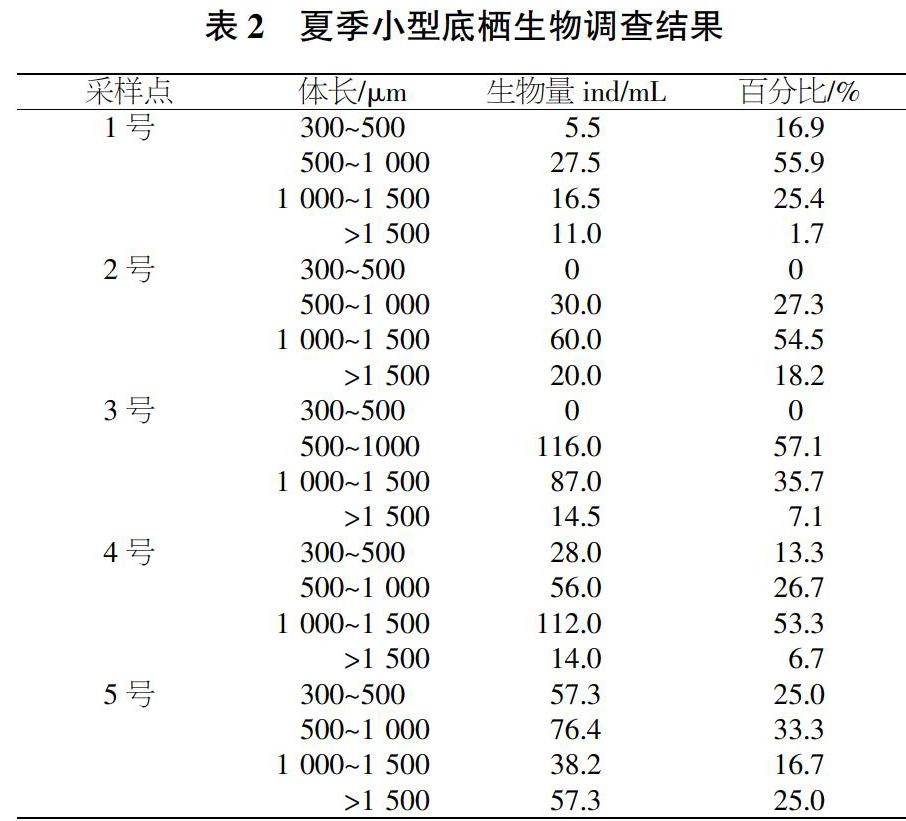

春季线虫和桡足类平均生物量为11.08 ind/mL(表1),夏季线虫和桡足类平均生物量为165.44 ind/mL(表2)。春季,5个采样点中5号采样点的线虫和桡足类生物量最多,为22.5 ind/mL;1号采样点最少,为1.6 ind/mL。夏季,5個采样点中5号采样点的线虫和桡足类生物量最多,为229.2 ind/mL;1号采样点最少,为60.5 ind/mL。春、夏季节均是5号采样点的生物量最多,1号采样点的生物量最少,不同采样点的线虫和桡足类生物量都有差异,线虫和桡足类的分布是不均匀的,呈现镶嵌式分布。可以初步判定5个采样点中5号采样点最适宜线虫和桡足类生长发育。

由表1、表2可知,从春季到夏季每个采样点的线虫和桡足类的生物量均有所增加,夏季线虫和桡足类的生物量较春季显著增长的主要原因为春、夏季小型底栖动物的繁殖和生长发育较快, 线虫和桡足类的生物量有显著增长。春季的浮游植物生长迅猛,而且长海县海域温度较低,利于线虫和桡足类的生长发育。夏季小型底栖动物高丰度和高生物量与有机碎屑的积累是有关系的[12]。

该海域春季和夏季2个季节的线虫和桡足类体长都主要集中在500~1 500 μm,占总生物量的70%以上,可以初步认定500~1 500 μm为该海域线虫和桡足类的优势体长区间。这可能与小型底栖生物有自身特有的生殖对策有关。小型底栖生物的生命周期较短,1年可以达到3~5代,在该优势体长区间的线虫和桡足类可以在摄食与生长繁殖时取得优势。

3 结论

(1)该海域不同采样点之间线虫和桡足类的生物种群、数量、分布均存在差异。5个采样点线虫和桡足类在春季的平均生物量为11.08 ind/mL,夏季平均生物量为165.44 ind/mL。春季,5号采样点线虫和桡足类生物量最多,为22.5 ind/mL;1号采样点最少,为1.6 ind/mL。夏季,5号采样点的线虫和桡足类生物量最多,为229.2 ind/mL;而1号采样点最少,为60.5 ind/mL。

(2)从春季到夏季,每个采样点线虫和桡足类的生物量均有所增加,春季和夏季2个季节的线虫和桡足类的优势体长区间为500~1 500 μm。初步判断这些差异与季节、环境等因素存在关系,可为该地区的底质分析提供参考。

4 参考文献

[1] 张志南,周红.自由生活海洋线虫的系统分类学[J].青岛海洋大学学报(自然科学版),2003(6):891-900.

[2] 周百灵.黄海微型和小型底栖生物群落结构与时空分布[D].青岛:中国科学院研究生院(海洋研究所),2015.

[3] ANSARI S G,ANSARI Z A,WAHAB R,et al.Glucose sensor based on nano-baskets of tin oxide templated in porous alumina by plasma enhan-ced CVD[J].Biosensors and Bioelectronics,2008,23(12):1838-1842.

[4] 史本澤,于婷婷,徐奎栋.长江口及东海夏季小型底栖动物丰度和生物量变化[J].生态学报,2015(9):330-340.

[5] 张艳,张志南,华尔.南黄海小型底栖动物分布及其与环境因子的关系[J].中国农学通报,2009(19):331-337.

[6] 张志南,周红.国际小型底栖生物研究的某些进展[J].中国海洋大学学报(自然科学版),2004(5):124-131.

[7] COULL B.Role of meiofauna in estuarine soft-bottom habitats[J].Aust J Ecol,1999,24(4):327-343.

[8] KENNEDY A D,JACOBY C A.Biological indicators of marine environ-mental health:meiofauna-a neglected benthic component?[J].Environ-mental Monitoring and Assessment,1999,54(1):47-68.

[9] 杜永芬,徐奎栋,孟昭翠,等.南海小型底栖动物生态学的初步研究[J].海洋与湖沼,2010,41(2):199-207.

[10] MORENO M,FERRERO T J,GALLIZIA I,et al.An assessment of the spatial heterogeneity of environmental disturbance within an enclosed harbour through the analysis of meiofauna and nematode assemblages[J].Estuarine Coastal and Shelf Science,2008,77(4):565-576.

[11] 国家发展改革委员会.山东半岛蓝色经济区发展规划[R].北京:国家发展改革委员会,2011.

[12] 李永翔.厦门湾不同生境小型底栖动物群落和自由生活海洋线虫分类学研究[D].厦门:集美大学,2016.

基金项目 “十二五”国家科技支撑计划课题“沿海重要养殖海域生态修复关键技术研究与示范”(2015BAD13B05);辽宁省高等学校海洋产业技术研究院2018年重点项目“北黄海蛤仔增养殖典型海域底栖生态系统调查与安全评估”(2018-CY-14);辽宁省大学生创新训练项目“生物法降低鱼粉中胺含量的研究”(201910158144)。

收稿日期 2020-03-11