吵架,是最没用的沟通方式吗?

2020-06-19李卫华

李卫华

怎样才算是吵架

构成吵架的情景,需要同时满足三个条件,一是这个情景发生在至少两个人之间,二是产生了言语攻击,三是伴随剧烈的消极情绪体验和表达。

发生在至少两个人之间的互动,有些有言语攻击,但不一定产生消极情绪。比如,一个孩子想帮妈妈做点家务,但是因为不熟练,打碎了一个碗,这时妈妈连忙伸手来帮忙,并带着关心地指责:“你看你,笨手笨脚的,洗个碗也洗不好,让妈妈来吧。”这个语言是攻击性的,但是并未激活消极情绪,所以不算吵架。还有些情景是伴随消极的情绪体验,但是没有构成言语攻击,那也不算吵架。比如,有些同学在遭遇到悲伤的场景,向亲人、朋友诉说自己的痛苦,伴随消极情绪体验剧烈,亲人和同学也非常宽容地倾听这种痛苦,这个场景并未产生言语攻击,所以也不算吵架。只有两者同时发生,才构成吵架,比如像第一个场景,孩子摔了碗,妈妈马上很愤怒:“你看你,笨手笨脚的,洗个碗也洗不好,走走走,别在这里碍事。”然后这个孩子也很委屈,回敬一句:“这完全是为了帮您,您还不领情,下次我再也不掺和您的事了。”然后又进一步勾起了妈妈的愤怒和攻击……这种既有言语攻击又有剧烈的情绪体验和表达的场景,才构成一个经典的吵架现场。

因此我们可以把吵架定义为:发生在至少两个人之间,伴随剧烈消极情绪体验和表达的言语攻击行为。

一个人和另一个人为什么会吵架?

回答这个问题前,我们要回答,什么时候我们会产生剧烈的消极情绪体验。先看看情绪的定义:情绪,是个体受到某种刺激之后所产生的身心激动状态,若刺激跟个体的需求保持一致,就产生积极情绪,若不一致,就产生消极情绪。好,到这里,我们明白了,消极的情绪体验是因为某些刺激对我们某些需求产生了阻挠所产生的。

“你先写作业,这关游戏我帮你代打!”——需求一致,其乐融融。

“你再玩游戏我就把你手机摔了!”——阻挠、刺激、消极情绪,引发吵架开端。

那我们怎样表达这种消极情绪体验?什么时候我们才会用言语攻击这种方式?回答这个问题,我们捋一捋几种表达情绪情感的方式。

第一层次:语言和文字表达。能用语言和文字表情达意,达到我口说我心,我笔写我情的境界,是非常幸福的。但语言和文字是抽象又高度凝练的的文化符号表达,常用文字也就几千个而已,但人类的情感却广袤无垠、浩如烟海,用这几千个文字的排列组合,来表达浩无边际、深不见底的情感世界,实在是很不够用。更何况这个排列组合的游戏,大部分人都玩不好,就更捉襟见肘了。我们经常看到两个人想表达自己的内心,但是苦于找不到合适的语言,怎么说都说不清楚,沟通无法进行。怎么办?试试第二种层次的表达。

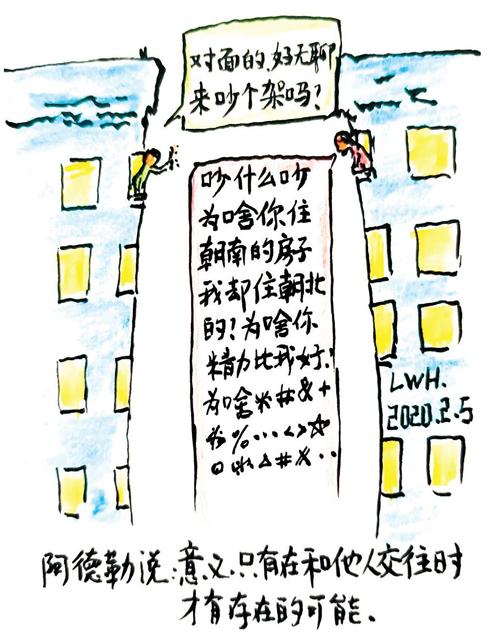

第二层次:艺术表达。这是一种相对直观、又赋予象征性和情感化的表达方式。庄子说,得鱼而忘筌,语言只是一个鱼篓子,意义才是鱼,语言是用来装意义的,如果已经得到了意义,那么语言就没有必要了。拿艺术的鱼篓子去兜住意义,去表达情感,使得情感与现实之间有了一些缓冲带,带着天然的美感,可以让我们的表达充满了趣味性。但问题是,艺术这种表达工具也并非每个人都能熟练掌握,更何况在很愤怒的时候,若突然来一段歌舞,未免有些尴尬。于是我们又陷入了沟通的死胡同,这样,我们就迅速坠落到第三层次表达方式。

第三层次:肢体行为表达。在这一层次中,比较高级的方式是肢体与艺术结合,形成舞蹈。而比较低级和原始的有两种:一种是拳脚相加、刀枪相向,俗称暴力;另一种就是拔腿走人、横眉冷对,俗称冷暴力。如果说热暴力尚且还夹杂着部分互动的信息,冷暴力简直是将互动的信息剃得干干净净。这样,我们依然没有产生真正的沟通,于是就只剩下第四层次的表达方式了。

第四层次:躯体的被动表达。也就是疼痛、疾病等一系列躯体反应,大量未被表达的情感被迫深埋进人们的潜意识,奋起反抗,转化成一道又一道紊乱的生物电、裹挟着神经系统、内分泌系统、心血管系统揭竿而起,以疼痛的形式让它的主人看见那些未被满足的需求。弗洛伊德说“心病”是那些必须默认的伤害,长期的零沟通和冷暴力,是躯体疾病的发作的前兆。

一般情况下,我们表达情绪的方式是多层次,丰富而又有弹性的,四个层次的表达交替使用,我们就拥有较多自由,心理资源会比较宽裕。

我们再来看看,交流在什么情况下变成攻击呢? 根据挫折—攻击理论:由于内部或外部刺激阻挠,人们的欲求未能得到顺利满足时,人们就会引发攻击行为。根据心理脑科学的相关研究,一个刺激是否会引发外显的攻击行为,取决于情绪中枢(杏仁核)的处理,若心理资源不足,情绪表达途径受限(缺乏多层次的情绪表达方式),杏仁核会将刺激处理成威胁,就有可能激发本能的原始反应:战斗(或逃跑反应),这样,攻击就产生了;若心理资源充足,情绪表达的途径宽广,那么人们就可以免于堕入本能的原始反应,攻击行为就不容易产生。

综上所述,我们可以总结一下吵架是怎么发生的:当我们的需求受到另一个人的阻挠,而又心理资源不足,缺乏其他弹性灵活的情绪表达方式时,我们就会被迫对阻挠行为的人发起言语攻击。两个人就会吵起来。

吵架算是一种沟通吗?

首先要来看什么是沟通,沟通的本质是互通有无,它包括三个方面:1.个体能清晰地表达出自己的情绪状态和需求;2.个体能看到、体验到另一个个体的情緒状态和需求,及理解到对方所传达的语言信息含义,并能对这些信息进行反馈;3. 个体和另一个个体达成某些共识。

只要上述三点有任何一点得到实现,都算沟通。所以,吵架是否算是沟通,取决于能否清晰表达自己,能否清晰理解和体验到别人,能否达成共识。如果这些条件得到满足,吵架是可以实现沟通的。但有些吵架确实是不会达成沟通。瑞士心理学家皮亚杰提出了一个概念,叫“集体的独白”,幼儿会聚在一起说很多话,每个孩子都在表达自己,但并未产生交流。这种现象在成人世界里也很常见,若我们吵架时只是势如破竹地宣泄了情绪,一没有清晰的表达内在需求,二没有停下来去听对方说了些什么,这场吵架就是两个人的独白,而且由于情绪体验不愉快、甚至会造成创伤,不但无助于沟通,还有害处。

我们能选择更好的方式吗?

如果吵架是一种沟通,它是最差的那种吗?

沟通质量好不好,取决于它是否帮助我们更清晰地表达了自己,是否帮助我们更精准地理解和体验了别人,是否帮助我们做出更好的回应以达成彼此的共识。如果在激烈的表达过程中,促使了双方的理解,那它并非最差的表达方式,它至少比冷暴力和躯体疼痛要好太多了。但如果双方有较好的语言运用能力、较好的艺术化象征化表达能力,能够借由讲道理、隐喻、玩笑或者艺术作品来实现沟通,而又弃这些能力不用,而主动选择吵架,那相比较而言,吵架确实是双方最差的沟通方式。但这一切有一个前提,双方有选择的余地,除了自身的表达能力之外,还跟心理资源有关系,心理资源是有足够好的宽容度、觉察力、和足够好的情绪调适能力。有足够多的心理资源时,我们面对冲突时就可以自由地选择更有用的沟通方式;而当心理资源不足时,吵架永远是被迫发生的,每次发生时,我们都失去了其他沟通方式的自由,它不是最差的,也不是最好的,它是别无选择。

最后,我们再回到小付同学的故事,我们可以看到,小付同学和妈妈都有各自的心理需求和动机,小付希望自己的意志和自由得到理解和尊重,妈妈希望小付成为一个更优秀的的人,并希望自己的苦心被看到,当双方的需求都不被对方看到时候,就会爆发激烈的负面情绪,若这种激烈情绪无法进一步被语言精确表达和抚慰时,就会变成投向对方的飞刀。吵架就爆发了。令人欣赏的是,小付母子在暴风雨过后,会冷静下来,用平和的语气向对方真诚地交流,最终达成了很好的共识,对于小付来说,可能吵架本身并非有用的沟通方式,但吵架之后的交流,却是特别有用的沟通,对小付来说,吵架为有效的沟通提供了一个很好的入口,虽然不是不一定是良药,也算是一个药引子吧。

责任编辑:方丹敏

付同学的心理小故事很有代表性,疫情期间,很多同学发现跟家人的矛盾放大了,吵架变多了。其实,付同学并不孤独,我们跟最亲的人,经常经历这样的循环:爱他恨他、因爱生恨、拿最恶毒的话攻击他,雷霆之后冷静下来,疲累不已,怀着深深的愧疚,顿首捶胸地说:“为什么不理性一点呢?”最后还要感慨一句“吵架,是没有用处的沟通方式”。

真的是这样吗?吵架,真的是最没用的沟通方式吗?

为了回答这个问题,我们需要把这个问题拆成四个小问题: 第一、怎样才算是吵架?第二、一个人和另一个人为什么会吵架?第三、吵架算是一种沟通吗?第四、如果吵架是一種沟通,它是最差的那种吗?我们能选择更好的方式吗?