基于文献计量学方法的摄影领域知识图谱分析

2020-06-19韩蕊鸿

韩蕊鸿

武汉纺织大学 湖北省 武汉市 430000

1 材料与方法

1.1 数据来源

本文以CSSCI 中国社会科学数据库和CNKI 中国知网数据库为数据来源,并且结合各自数据库特点进行不同的侧重点的数据分析。本文以摄影作为主要研究对象,以“摄影”为所有字段进行检索,基于结果进行知识图谱绘制。从1998 至2019 年,共有1175篇文献。对于检索的文献检测的结果进行检查、整理,删除了与本研究不相关的条目,共得到有效文献866 篇,每篇文献包括作者、摘要、关键词、发表日期和参考文献等数据信息,本文对这866 条文献进行作者、研究机构、关键词以及共被引的文献、作者、期刊知识图谱绘制。

由于CSSCI 数据库更新有时效性,本文完成搜索工作的时候,部分论文还未更新,针对这种情况进行数据二次分析,利用CNKI 数据库中 2014—2016 年及2017—2019 年两个时间段的期刊论文为数据源,以“摄影”为检索词,以“主题”、“关键词”为共同检索途径,进行对比研究。具体包括,以 2014 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日收录的有效数据 1023 篇文献和 2017 年 1 月 1 日至2019年11月30日在CNKI发表的381 篇文献,以分析出摄影行业的前沿态势。

1.2 分析方法

CiteSpace2019 版本是一种可视化分析工具,可以展现出某一科学领域中的关键文献、热点研究和研究方向[1]。自CiteSpace开发至今,国内外学者发表的学位论文广泛的运用了文献计量学的分析方法。

2 基于CSSCI知识图谱分析

2.1 关键词信息可视化分析

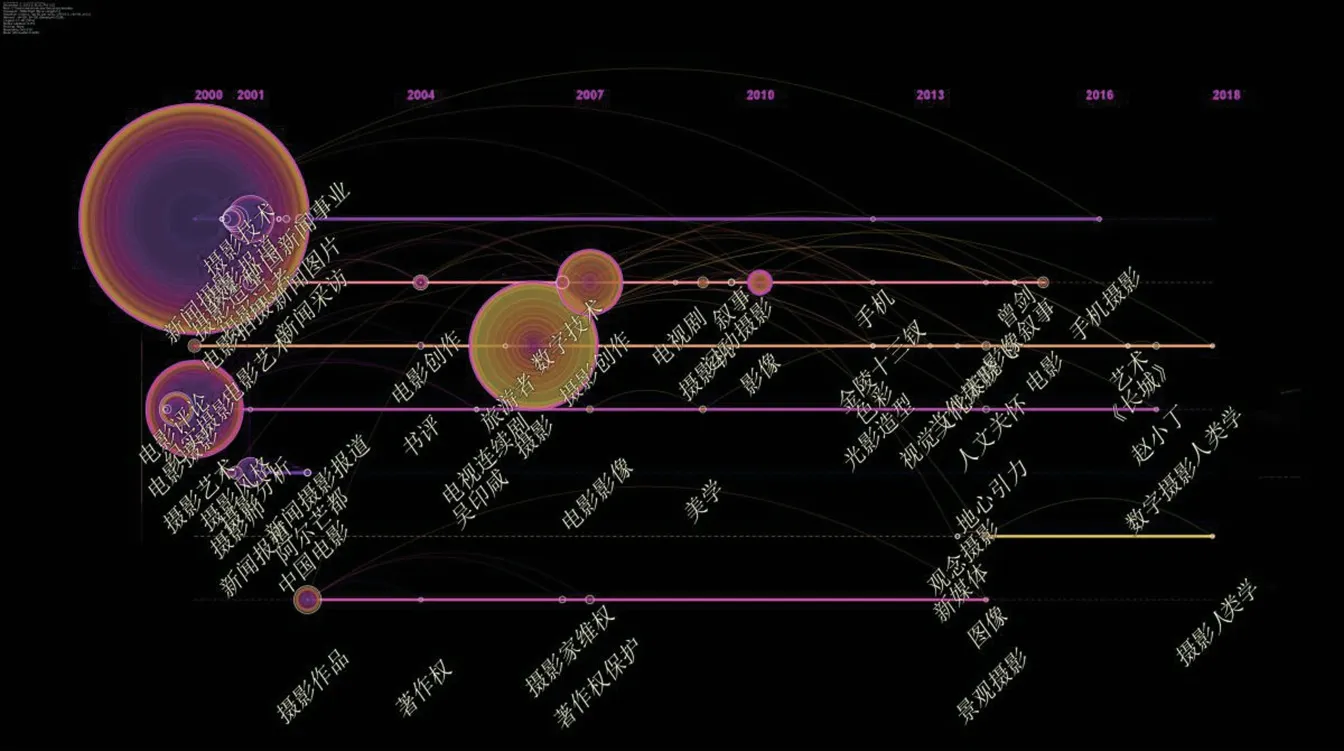

对摄影研究领域的相关文献进行关键词的分析,可以直接展示摄影领域的研究热点。将中国社会科学引文索引(CSSCI)中866 篇关于摄影的文献数据导入到CiteSpace 软件中,数据库“Time Slicing(时间范围)”设置为1998—2020 年,“Years Per Slice (时间切片) ”为一年,“Node Types(节点类型)”选择为“Keyword(关键词)”,数据分析后得以关键词为分析对象的时间轴知识图谱(见图1)。图1 共有关键词节点 105 个,130 条连接,密度为0.0238,其中节点越大表明的是关键词出现的频率越高。而连线越多代表着关键词共现的频率越多。而关键词的节点对应的年份是首次出现的时间,我们能看到2016年以后,手机摄影、艺术《长城》、赵小丁、摄影人类学和数字摄影人类学首次出现的时间较晚,这有可能成为今后摄影研究新的发展方向。

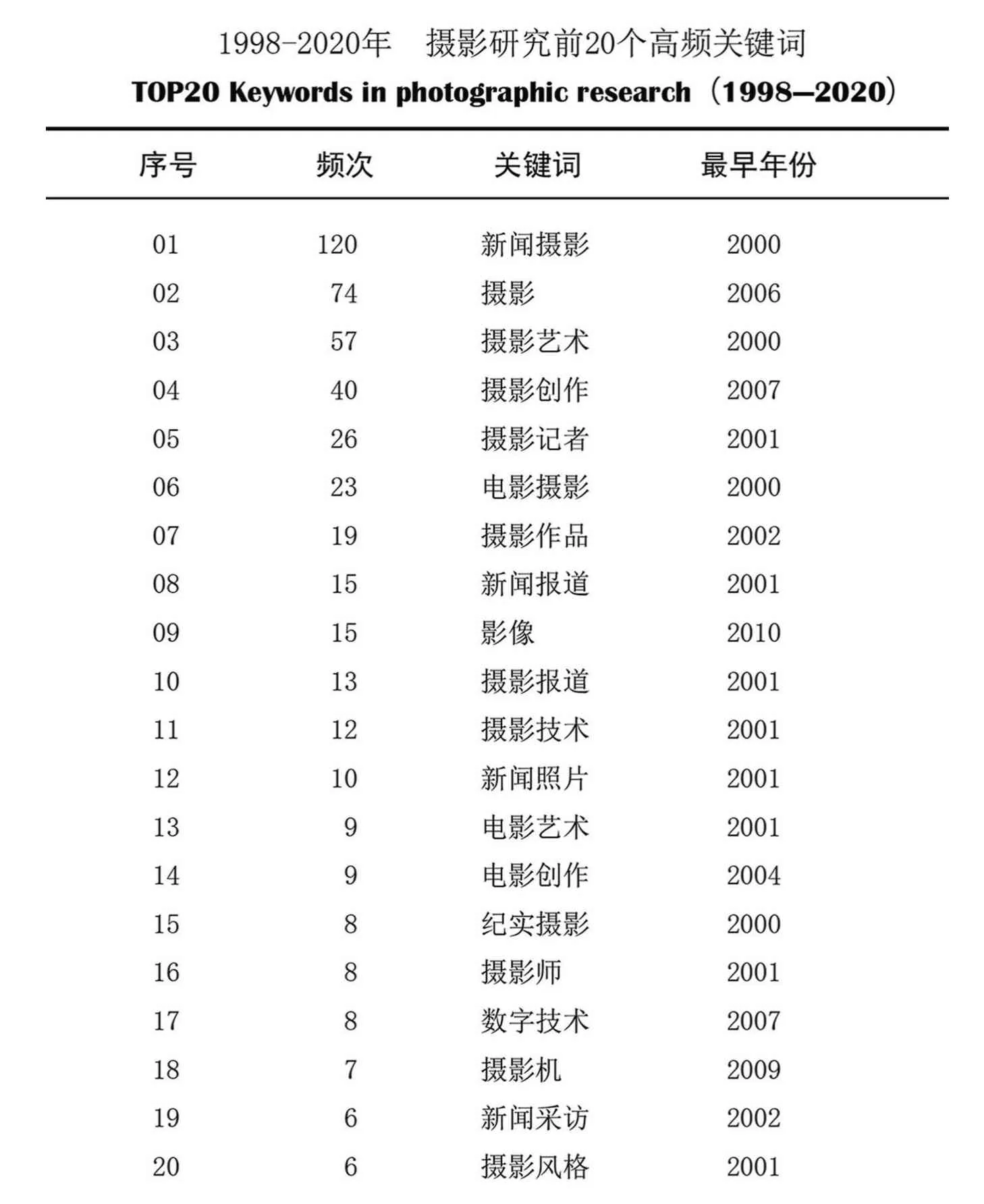

根据关键词词频排序统计,得出1998—2000年摄影研究领域排名前20 个高频关键(见表1)。统计结果显示:有关于新闻摄影、摄影、摄影艺术和摄影创作关键词出现频次最多。新闻摄影进行每年发文量数据分析(见表 2),2000 年和 2001 年以“新闻摄影”为关键词的频次分别为26 和29 篇,而之后每年关于新闻摄影的研究是呈下降趋势。为使数据更加全面,将关于新闻摄影研究的关键词,进行整合。“摄影记者”(见表3)和“新闻报道”(见表4)进行年度数量变化分析,发现2000 年和2001 年的发文量最高。可以初步得出新闻摄影发展的黄金时期为2000年和2001年。

图1 CSSCI关键词 时间轴知识图谱

表1 CSSCI高频关键词TOP20

表2 新闻摄影关键词

通过对首次出现年份和年度发文量的综合考察,结合图1 和表1 知识图谱发现:新闻摄影研究都起步较早并且研究文献最多。新闻摄影一直是摄影领域研究中的重点,但2001年以后有关于新闻摄影的研究逐年减少。而一些结合新技术的摄影,如数字摄影、新媒体以及手机摄影开始出现。而赵小丁拍摄的电影《长城》也是近些年摄影领域研究的话题之一。

2.2 作者、机构和核心期刊群

论文是科学研究成果领域的重要载体,发文量体现科学领域研究人员对某一主题的关注度和评价学术影响力的关键指标之一,由其是在高水平期刊的文章数量更加具有代表性[2]。将CiteSpace 界 面 上 的 “Node Types(节点类型)”设置为“Author (作者)”进行知识图谱分析见图2。其中字体越大说明发文量越多,连线是代表着作者之间的关联度。由此可见,以摄影为研究发文量较多的有郭建良(18篇)、梁明(17篇)、胡道立(4 篇)、顾铮(4 篇)、侯凯(4 篇)、郑国恩(4 篇)、宋婷婷(4 篇),而存在合作关系的仅有周振华和韩丛耀、布坎南和王旭峰、何伟平和徐修玲、刘丹萍和保继刚、皮尼和杨云鬯、谭政和尚艺、梁明和李力等三个团体、赵小丁和陈刚以及杜杰等三个团体、程珊珊和韩璐等四个团体,而发文量最高的郭建良并没有与其他人合作,说明学者直接合作不多。

表3 摄影记者

表4 新闻报道

图2 摄影研究作者图谱

郭建良[3-20]教授在新闻摄影领域研究较为丰富,实践性较强。在《新闻照片的资料价值备受关注——第58届荷赛获奖作品概览》中,针对荷赛设奖的变动,以及获奖作品越来越重视资料价值和审美价值,进行阐释,为参加荷赛奖的摄影师提供指导作用。

梁明[21-37]教授发表的文献主要针对的是影视影像创作方向的研究,从纪录片和电影的镜头语言进行分析摄影创作的方式。在《盛大狂欢中的平淡光影——2017 年中国电影摄影创作述评》中指出:“2017 年国产电影的最大问题仍然在于电影美学和影像美学的层面。”

针对核心机构分析,一方面可以了解有关于摄影研究领域的核心机构,另一方面也可以通过机构与作者之间的联系分析出核心机构作者群。将软件设置“节点 类 型 ” 为 “Institution (机构)”,调整后得到图3。可见,北京电影学院的发文量最大共46篇、中国传媒大学共38篇、北京广播学院为7 篇。而在众多机构中只有江苏理工学院和常州纺织服装职业技术学院有跨机构的合作。统计后发现,郭建良机构为青岛农业大学机构、梁明属于郑州大学机构、胡道立为华中科技大学机构、顾铮为东北农业大学机构。

图3 摄影研究机构图谱

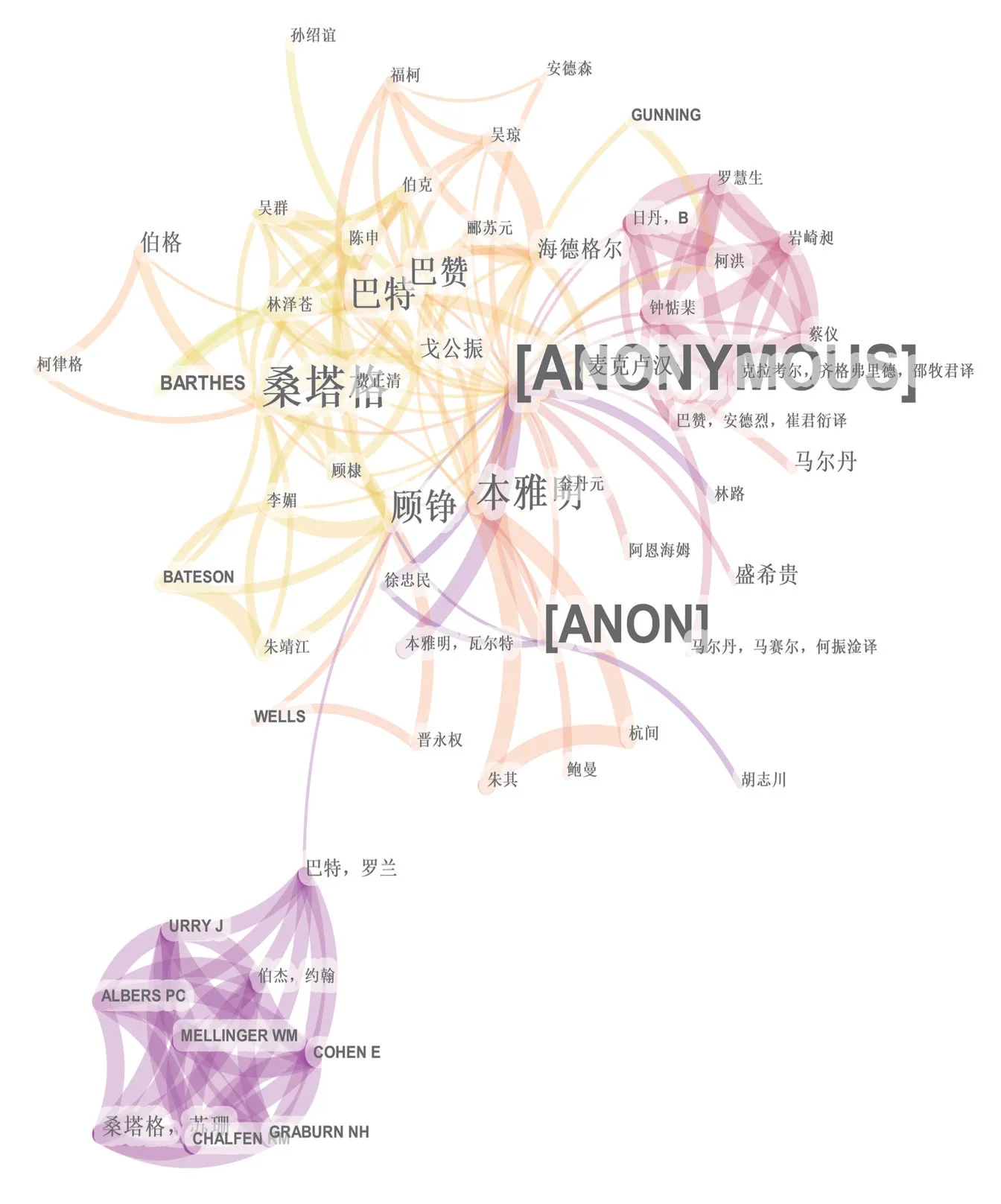

2.3 作者被引分析

作者被引数据分析可以直观得出该作者在摄影领域具备的影响数值,核心作者群的确定有利于我们进行学术研究。 将CiteSpace 界 面 上 的 “Node Types (节点类型) ”设置为“Cited Author(引用作者)”进行知识图谱分析,经过视觉化调节后得到图4。可见,其中被引最多的为“ANONYMOUS”和“ANON”,被引频次分别为77 和36次。但是通过人工筛查发现这一现象的出现,是因为有部分文章重复引用同一文献中的某一引文的省略写法所致,或者是引用为网址因而无作者,基于上述两个原因,排名前两个被引作者为无效数据。

图中节点为被引作者,字体越大代表被引频率越高。而其中的连线代表着之间的共引关系,连线越粗代表着两个作者之间同时被同一篇文献引用频率越高。在被引作者频次中,苏珊·桑塔格被引(27 次)、瓦尔特·本雅明(17 次)、巴特·罗兰(14次)、巴赞·安德烈(11次)、顾铮(11 次)、马歇尔·麦克卢汉(4次)。

基于文献分析可知,摄影类论文在参考文献中引用书籍情况较多,尤其是人文社科领域中从事艺术评论、符号学研究、媒介研究等领域的权威学者受到广泛引用,从这一现象可知,摄影研究中存在大量与其他学科交叉融合、相互作用的范畴,人文领域的思想与精神丰富了摄影艺术的发展。

苏珊·桑塔格(Susan Sontag),为艺术评论家,《论摄影》被誉为摄影界的《圣经》。其中探讨了摄影的本质,包括摄影是不是艺术,摄影与绘画相互影响,摄影与真实世界的关系,摄影的捕食性和侵略性等。据桑塔格的研究,摄影最早的流行,是用来纪念被视为家族成员(以及其他团体的成员)个人的成就[38]。

瓦尔特·本雅明(Walter Benjamin),在《机械复制时代的艺术作品》和《摄影小史》中,核心思想是披露现代生活中的不尽人意和违背人心,揭示了复制技术条件下形成的艺术形式对于改变社会现实具有能动性,对机械复制所带来的消费的民主性和群众性持乐观态度。并提出照相机为现实提供了一份人类的眼睛所“不可比拟的精确的清单[39]”。

巴 特 · 罗 兰 (Roland Barthes)是将符号学理论用于视觉传播领域的先驱。在《明室》中,强调摄影的本质是在现性,即记录下物体和物体的状态[40]。并提出“摄影的时代是将私生活扩展到公众面前的时代,甚或是创造一个将私密公众化的新社会价值的时代相一致,私密性被公开地消费[41]。”

安德烈·巴赞(André Bazin)是法国战后现代摄影理论的宗师,他的理论散见于评论文章,后来集结成一本书《电影是什么?》提出了摄影影像本体论、长镜头理论、景深摄影,提出摄影独特在于本质上的真实,影像与真实世界中间的唯一媒介是摄影机。他坚定地信奉摄影的“客观性本质”,并强调“在原始物体和它的复制品之间,唯一介入的只有另一个物体。有史以来第一次,外面世界的图像自动生成,不需要人类根据某个严格的决定性因素进行创造性的介入。[42]”

马歇尔·麦克卢汉(Marshall McLuhan)在《理解媒介—论人的延伸》中,指出:“照片使人的形象延伸并成倍的增加”并且“随着技术的发展,我们的感官产生了极大的偏好,受到了极大的扭曲。[43]”因此,若想弄懂照片这一媒介就要把握住照片与其他新旧媒介的关系。

除了上述西方学者,国内的学者顾铮也为摄影领域的中国摄影史作出了贡献指出了中国摄影史不仅是摄影界的需要,也是整个中国文化界的需要。并在《中国私摄影论》中提出“私摄影的出现,瓦解了摄影作为一种艺术形式的神圣性。[44]”

3 摄影前沿针对性分析

图4 作者被引

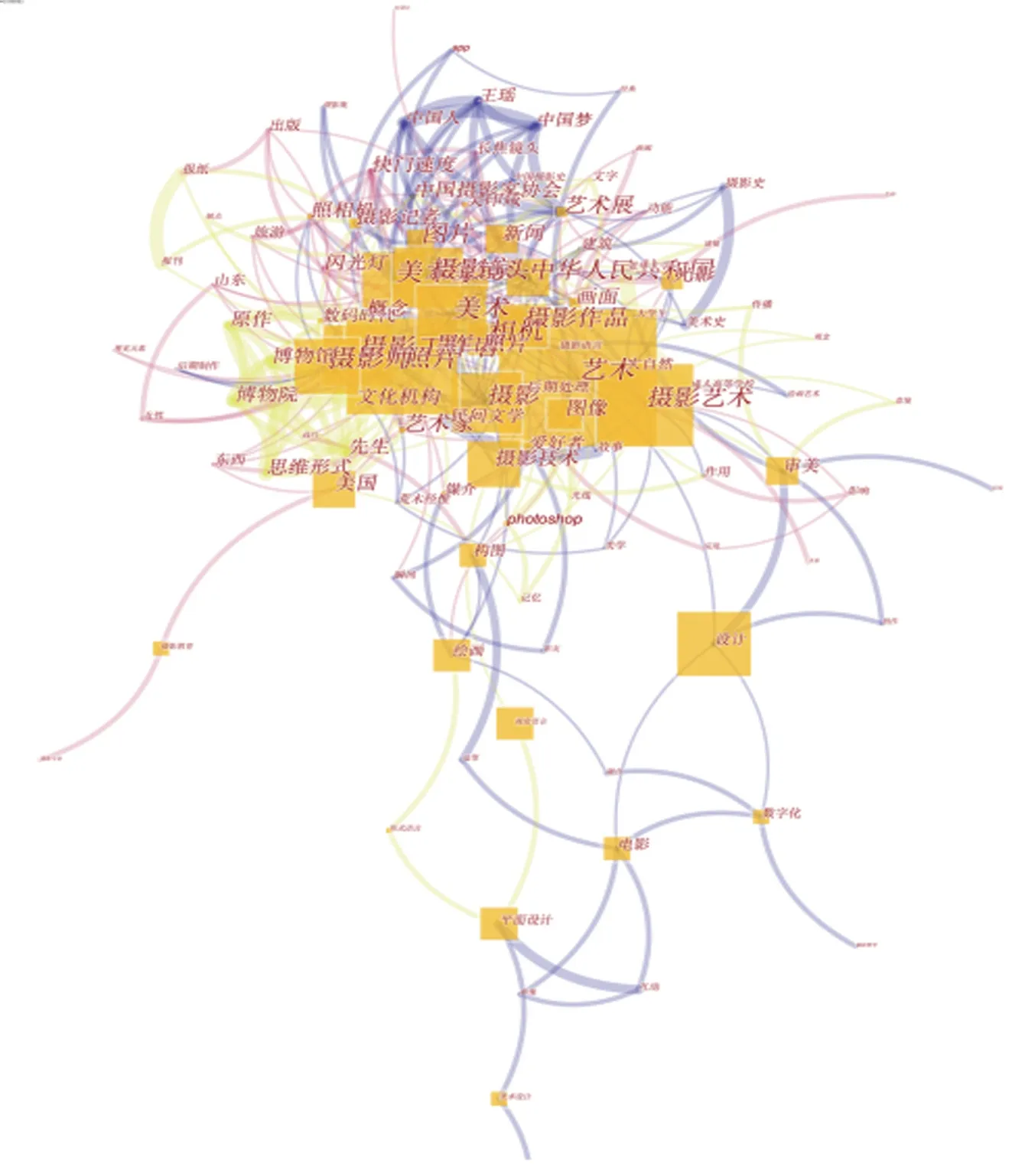

文献主题是人们进行文献信息分析时的主要信息之一,主要通过关键词来表现,具有很高的研究价值,高频关键词往往代表某一领域的研究热点[45]。运用数据可视化,通过中国知网数据库(CNKI) 提取 2014 年—2016 年,摄影相关研究中出现频次在3 次以上的关键词,共计114 个。以及,2014年—2016年摄影研究领域的高频关键词分析如图5 所示,共有114 个节点(N=114),之间有422 条连线,网络密度为0.0655。图中正方形和节点越大表明该关键词使用频率越高,各节点中的连线代表着各个关键词在文献中的关联度,线条越粗表示关联度越强。可以发现除“摄影”这一关键词外,“美术”节点最大为483 次,占文献总比例为47.2%。

对 2017 年—2019 年 11 月 30日进行摄影研究领域的高频关键词知识图谱绘制,如图6 所示,关键词出现频率为2 次以上的共计98 个,之间有196 条连线,网络密度为0.0412。此外,以“美术”关键词最大为75次,占文献总比为19.2%。

本着内容相关性的要求,本文进一步对高频关键词进行筛选处理。在此基础上,基于摄影的基础理论知识,按照各个关键词进行识别聚类。其中以2014—2019年摄影研究中梳理出关键词频率总计量最高的3个聚类如表5所示,分别为:艺术摄影、艺术家、新闻摄影。这些由高频关键词组成的聚类反映了2014—2019年间我国摄影研究热点领域,各热点所涉及的关键词如表5:

表5 2014-2019年间中国摄影领域关注度前三的聚类名称及构成

通过对表5 的关键词聚类进行数据整理,得出:2014 年—2016 年,艺术摄影共619 次、艺术家共215次、新闻摄影共41次;并分别占文献比依次为60.5%、21%、4%。而2016 年—2019 年,艺术摄影共111 次、新闻摄影30 次、艺术家27 次;并分别占文献比分别为29.1%、7.8%、5.5%。

因此,在摄影研究中以艺术摄影、新闻摄影以及艺术家为研究的文献一直是领域研究的热点。但根据不同年限划分后可以看出“艺术摄影”和“艺术家”领域研究的文献在大幅度缩减;而“新闻摄影”研究领域有小幅度的上涨趋势。值得注意的是2017 年以后有些新关键词出现:如手机、无人机、虚拟仿真、图像时代和新媒体艺术等,这将极有可能是今后摄影的前沿。

4 结论与展望

4.1 结论与讨论

以 1998 年至 2019 年中国社会科学数据库(CSSCI)摄影相关论文为数据,以CiteSpace软件为研究手段,对我国摄影领域研究的知识图谱结构进行分析。研究结果显示:(1)从关键词时间分布及发文时间来看,“新闻摄影”、“摄影艺术”、“摄影创作”和“摄影记者”是摄影研究领域中的热点。但以新闻类别为首的摄影研究期刊经历了急速增长和急速下降2 个阶段,特别是2003年以后发文量明显下降。(2)从研究者群体和机构分布来看,郭建良、梁明、胡道立、顾铮、侯凯、郑国恩、宋婷婷等人是摄影研究领域的核心作者、从合作网络来看,摄影研究呈现着小集中大分散的特征,各个团队联系强度非常弱,仍然处于独立研究阶段。(3)从发文机构来看,摄影研究领域主要集中在高校。首先是北京电影学院的发文量最多,中国传媒大学紧随其后。而在众多机构中只两个院校有跨机构的合作,其余各发文机构合作强度不大。(4)从期刊作者被引来看,苏珊·桑塔格、瓦尔特·本雅明、巴特·罗兰和安德烈·巴赞等人的研究领域较广,并与摄影有很强的关联性,因此以他们为中心和被引频次都比较高。

图5 2014-2016年摄影研究领域的高频关键词

图6 2016-2019年摄影研究领域的高频关键词

以 2014 年至 2016 年和 2017年至 2019 年 11 月 30 日中国知网数据库(CNKI)摄影相关文献为数据,以CiteSpace软件中的“关键词”进行数据分析。并作出聚类分析,找出摄影领域研究的热点与前沿。(1)三大研究热点:分别为艺术摄影、艺术家和新闻摄影,但艺术摄影和艺术家为主的研究,从2017年以后就有大幅度的下降。而新闻摄影研究有小幅度的上升。(2)摄影领域前沿研究分析:新媒体技术快速的发展,出现了摄影研究中新型发展形势。如手机摄影、无人机、虚拟仿真等。

4.2 不足和展望

由于中国社会科学引文索引数据库的文章更新较缓,且文献数量有限。因此,本研究补充了中国知网数据库中的文献进行了关键词检索与分析。

技术的发展,摄影也将面临着新的危机和发展机遇,给摄影研究提出了新的命题和创新空间,未来我们需要关注如下几点:第一,摄影领域的创新研究。摄影领域中研究最多的为艺术摄影、艺术家以及新闻摄影。然而,摄影是随着技术发展而逐渐发展的,因此结合新科技进行创作是很有必要的。一些新媒介的发展如手机、无人机、虚拟仿真技术相结合的摄影,是我们需要关注的前沿。第二,摄影方法的创新研究。目前摄影研究中,文献研究和案例研究是两种最主要的研究方法。当前,数据可视化技术已日渐成熟,可运用到摄影研究领域中。因此,在科技和文化的大融合的情况下,如何实现深度研究,方法也是创新的突破口。第三,摄影实践的路径研究。摄影与各个学科联系比较紧密。在研究摄影的过程中,不仅需要了解摄影技术,而且要对社会心理学、符号学和历史等人文社科学有系统的认知。我们在各种实践探索下基于各自特色进行多元化发展,这样才能不断丰富中国摄影理论。