不同生活型园林植物固碳能力统计分析

2020-06-18马锦义邵海燕陈颢明

郜 晴,马锦义,2*,邵海燕 ,陈颢明

(1.南京农业大学园艺学院,江苏 南京 210095; 2.农业农村部景观农业重点实验室,江苏 南京 210095;3.南京理工大学环境与生物工程学院,江苏 南京 210094)

随着城市化进程的加快,环境问题日益增多,作为天然碳汇体的园林植物,可通过光合作用有效固碳,减缓城市热岛效应[1]。而园林植物的应用,经常按照生活型的不同来进行具体安排。生活型是植物对环境条件适应后在其生理、结构,尤其是外部形态上的一种具体反映[2]。本文按照园林植物常见的生活型差异,将其分为常绿乔木、落叶乔木、常绿灌木、落叶灌木、藤本、花草6种类型。由于不同植物的固碳能力各不相同,如何在有限的土地上最大程度发挥植物的固碳作用,则需要对各类生活型植物的固碳能力进行分析比较。但目前相关研究大多侧重于少数植物种类的固碳能力,系统性批量化的固碳能力比较分析研究成果鲜有报道。因此,本文对前人零散的植物固碳能力研究数据进行系统的归纳和分类比较,为低碳型园林绿地建设,特别是在发挥不同类型园林植物高固碳效益方面,提供科学依据和应用参考。

1 指标选取与数据来源及处理

1.1 指标选取

园林植物固碳是指园林植物通过光合作用吸收大气中的二氧化碳并将其转换为有机物,从整体上减少空气中二氧化碳,增加氧气的过程。反映园林植物叶片光合效率(即园林植物固碳能力)的一个重要指标是单位叶面积日固碳量,是指植物单位面积叶片在单位时间内所固定二氧化碳的质量[g/(m2·d)],这一指标虽然反映了园林植物固碳能力,但不能直接衡量园林绿地的固碳能力高低。因为不同种类园林植物形态特征变化较大,植株单位覆盖(或称投影)面积上叶片总面积值(通常用叶面积指数来表示)存在较大差异,即使2种植物的单位叶面积日固碳量相近,但如果其叶面积指数差异较大,即使2者以相同方式应用于园林绿地,园林绿地单位面积固碳能力也具有明显差异。园林植物单位覆盖面积日固碳量表示园林植物整株单位投影面积上所有叶片在单位时间内所固定二氧化碳的质量[g/(m2·d)],这一指标基于单位叶面积日固碳量和叶面积指数计算而来,叶面积指数测定也会受到植物生长期以及生长状况等因素的影响,但对提高绿地固碳能力的园林植物应用来说,更具直接参考价值。因此,本文同时选取植物单位叶面积日固碳量和单位覆盖面积日固碳量2个指标进行研究分析。

1.2 数据来源及处理方法

通过主题词“园林植物”“固碳”在中国知网(CNKI)检索,查阅近25 a已公开发表的园林植物固碳相关学术论文共153篇。通过阅读,首先筛选出有试验数据的文章,再对试验数据进行统计,剔除试验数据重复或为包含关系的文章,如遇同种植物试验数据差异过大的情况,通过对数据所在文章进行数据准确性的整体比较,优先选取核心期刊、试验周期更长、试验过程更缜密的文章数据,并剔除数据相对不准确的文章,最终筛选得到学术论文82篇。对其中的植物单位叶面积日固碳量以及单位覆盖面积日固碳量研究数据进行归纳、统计与分析,共涉及植物445种。

利用Excel表对入选论文中各种植物的固碳数据先进行汇总整理,对于不同作者测定相同树种取得的多个不同数据,剔除与多数试验结果对比明显过高或过低的数据,剩下数据取平均值,即代表该树种的固碳能力数据。之后按不同生活型对各种植物固碳能力数据进行分类,列表排序。

2 结果与分析

2.1 不同生活型植物单位叶面积日固碳量比较

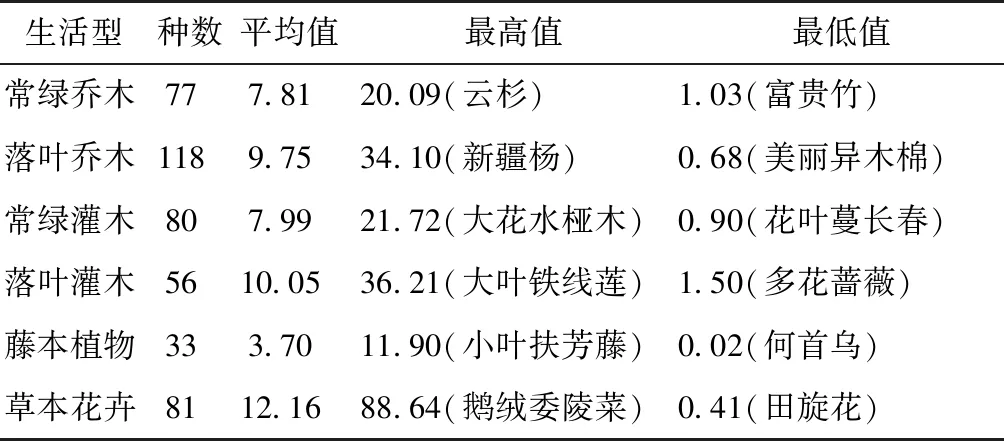

445种植物按生活型分类,种数最多的是落叶乔木(118种),种数最少的是藤本(33种),各生活型植物种数与其单位叶面积日固碳量平均值、最高值和最低值统计结果见表1[3-12]。

表1不同生活型植物单位叶面积日固碳量

g/(m2·d)

由表1可知,草本花卉的单位叶面积日固碳量平均值最高,藤本植物的单位叶面积日固碳量平均值最低,前者是后者的3.29倍。草本花卉之所以固碳能力最强,这可能与草本花卉生长期短,生长迅速,试验测得的光合速率值高有关。按平均值高低6类生活型排序为草本花卉>落叶灌木>落叶乔木>常绿灌木>常绿乔木>藤本。单个植物种类单位叶面积日固碳量最高的是草本花卉鹅绒委陵菜,最低的是藤本植物何首乌,前者是后者的4 432倍。可见,不同生活型植物的单位叶面积日固碳量差异较大。

2.2 不同生活型植物单位覆盖面积日固碳量比较分析

6种生活型植物单位覆盖面积日固碳量平均值如图1。最高的生活型为草本花卉,最低的生活型为藤本植物,这与单位叶面积日固碳量比较结果相同。这是因为草本花卉的叶面积指数同样比藤本植物高,但前者是后者的4.27倍,这说明叶面积指数的差异更大。按平均值高低,6类生活型园林植物固碳能力的排序为草本花卉>落叶乔木>常绿灌木>落叶灌木>常绿乔木>藤本,此结果与单位叶面积日固碳量比较结果有所不同,落叶灌木从第2降到第4,其他顺序不变,这是因为虽然落叶灌木比落叶乔木、常绿灌木的单位叶面积日固碳量平均值稍高一些,但落叶灌木的叶面积指数比落叶乔木和常绿灌木都要低,这就导致其单位覆盖面积日固碳量排序后移。除落叶灌木外,大部分生活型植物的单位覆盖面积日固碳量排序与单位叶面积日固碳量排序具有一致性,说明植物单位叶面积日固碳量是影响植物单位覆盖面积日固碳量的重要因素。

图1 不同生活型园林植物单位覆盖面积日固碳量

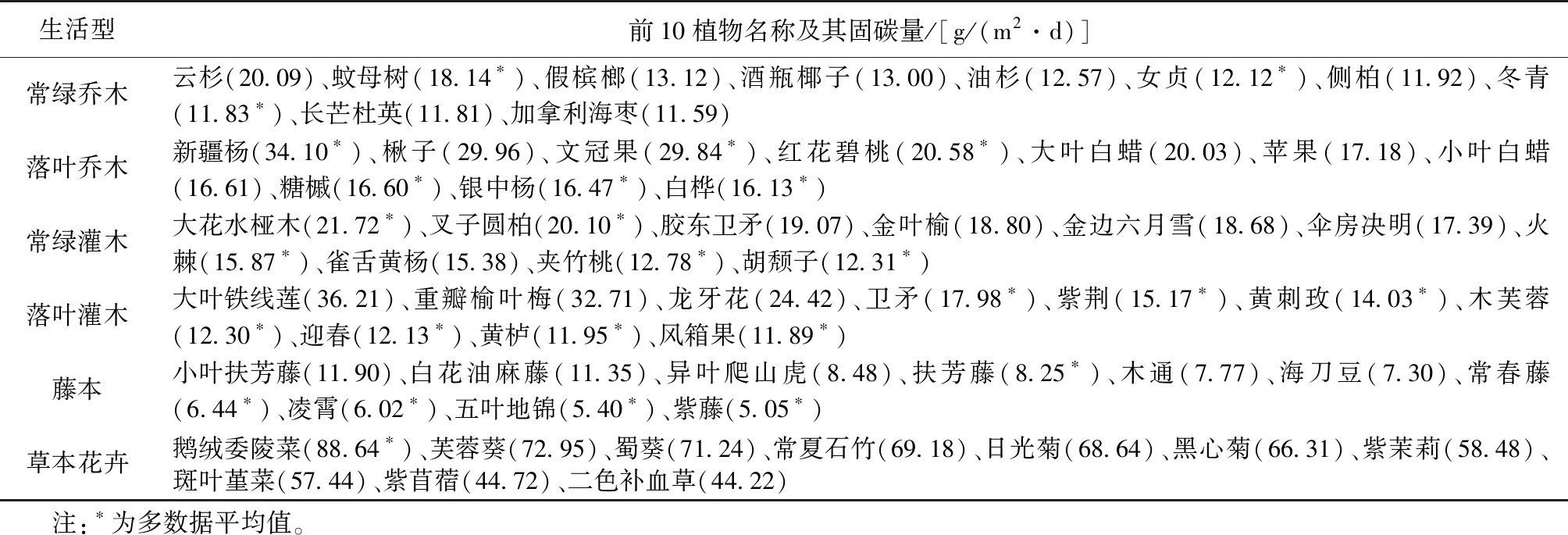

2.3 各生活型园林植物单位叶面积日固碳量前10位排序

由于不同研究者所选样本植物个体存在差异,导致植物的叶面积指数测定有一定偏差,因此,本文以植物单位叶面积日固碳量作为指标,对各生活型园林植物固碳能力进行排序,最后得到各生活型中固碳能力较高的前10种园林植物,结果如表2。根据植物固碳量的计算方法可知,植物的单位叶面积日固碳量与植物光合速率呈现正相关[13],因此表2中的排列顺序也反映了植物光合速率的排序,而根据植物叶经济谱包括叶片功能性状的相关研究可知,呈现此种排列顺序可能与这些前10位植物比叶面积大、叶氮含量高,因而能快速储存周边环境中的养分有关[14]。

表2 不同生活型植物单位叶面积日固碳量前10位排序

3 提升园林绿地固碳能力的植物应用途径分析

3.1 增加高固碳效应植物种群个体数量

园林绿地中具有高固碳能力的植物数量越多,则绿地固碳效益就越高,所以,可通过增加高固碳能力的园林植物种群个体数量,直接扩大高固碳能力植物的覆盖面积,来提升园林绿地的固碳能力。如城市绿地系统树种规划中的基调树种,是城市园林绿地系统中种群个体数量最大的树种,分布面广,覆盖面积大,如果采用适宜的高固碳能力树种,就能提高城市园林绿地的固碳效应,并有效应对气候变暖问题。表2中列出的乔木、灌木植物种类单位叶面积日固碳量较高,各地可以根据当地的气候特点、植物的生态习性、观赏特点等,选择其中适宜的树木种类作为园林绿地植物规划设计应用的基调树种,如榆叶梅、红花碧桃、蚊母树、夹竹桃、紫荆、卫矛、木芙蓉、胡颓子等可作为不同地区园林绿地的高固碳基调树种。

3.2 增加固碳能力相对较强的园林植物种类

园林绿地植物景观强调多样性和丰富性,城市绿地系统植物规划除基调树种外,还包括骨干树种、一般树种和大量草本植物。除基调树种应选择高固碳能力树种外,其他植物也可以在满足有关功能要求的基础上,选择应用固碳能力相对较高的植物种类。例如骨干树种,在城市绿地分布范围广,且分布量和覆盖面积都很大,其种数也比基调树种多,通常为30—50种。选择高固碳效应树种作为骨干树种,也能显著提高城市园林绿地的整体固碳效应。如表2中的新疆杨、大叶白蜡、侧柏、云杉、假槟榔、加拿利海枣、糖槭、冬青、女贞、黄栌等植物种,既有较好的观赏效果,又具有相对较高的固碳能力,因此可在城市骨干树种的选择中优先考虑此类树种。另外,草本植物,特别是草本地被植物在城市绿地中应用也十分广泛,并具有较大的覆盖面积,而草本花卉又是各类生活型植物中单位叶面积日固碳量最高的,若能选择其中固碳能力相对更高的加以应用,无疑将会使园林绿地的整体固碳效应得到进一步提升。

3.3 增加园林植物群落景观结构层次

提高园林绿地固碳效应的另一个途径,则是增加植物群落景观的结构层次,以增加植物复合固碳效应的方式提升园林绿地固碳能力。绿地植物群落尽量避免单层设计,多采用乔、灌、草相结合的多层结构,增加单位面积植物群落叶面积复合指数,使得单位面积土地上有更多植物进行光合作用,从而增加绿地固碳效益。各地根据气候特点、植物生长习性以及绿地特定功能要求,将表2中的植物进行合理搭配,设计多层次结构的植物景观群落,并将固碳能力较强的乔、灌、草植物进行组合,形成多种可供参考的高固碳植物配合模式,不仅使得单位绿地面积固碳能力较强的植物种数增多,同时也加大了园林绿地综合叶面积指数,从而更进一步提升了园林绿地单位面积的固碳效应和综合固碳能力。

4 结语

在对各类生活型植物固碳量数据进行统计的过程中,存在各种植物的数据量不同,部分植物数据为单一值(此种情况在草本花卉中尤为明显),同种植物重复研究多个成果数据还存在最大值和最小值差距很大的情况,并发现对同种植物固碳量数据的测定条件和方法有差异,所以通过取多数据平均值来排序,可以减少各种因素对排序结果的影响。另外,已有的研究仅为单层植物的固碳能力研究,文中数据也只是针对单个植物的测定,而对于植物群落复合结构中处于中下层的植物,其固碳能力如何,目前尚未见相应研究成果报道,而且现有相同气候带条件下可供应用参考的种类数量还非常有限。园林植物固碳效应的进一步深入系统研究,可为低碳型植物景观应用提供更多和更有价值的科学指导,从而在消减温室气体,应对全球气候变暖方面发挥园林行业应有的作用。