新时代背景下河南农民收入增长分析

——基于多元线性回归模型

2020-06-17徐梦茹夏彩瑞刘洪妍

杨 铭,徐梦茹,夏彩瑞,刘洪妍

(安阳师范学院 资源环境与旅游学院,河南 安阳 455000)

0 引言

党的“十八大”报告提出收入倍增和中国到2020年要全面建成小康社会的战略目标,其中农业农村农民问题(“三农”问题,下同)成为中国能否确保如期实现全面建设小康社会目标的关键所在[1];党的“十九大”提出实施乡村振兴战略,并指出“三农”问题是关系国计民生的根本性问题,必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重[2]。由此可见,从根本上有效解决“三农”问题对我国经济的快速发展具有非常重要的意义,而农民增收则是我国“三农”问题中最根本的问题,也是近年来我国提出各种优化“三农”政策的出发点。

2004年中央一号文件《中共中央国务院关于促进农民增收若干政策的意见》首次以农民增收为主题,提出增加农业投入、调整农业结构和扩大农民收入来源渠道等一系列支持农民收入增长的政策措施[1];2004至2018年,中央连续15年发布关于解决“三农”问题的中央一号文件,提出了一系列重大的支农利农政策措施,其中2016-2018年中央一号文件连续三年提出快速实现农民增收问题[3]。“三农”问题的关键是农民问题,解决农民问题的关键是提高农民的收入。在此背景下,学术界围绕农民收入增长问题开展了大量且有意义的研究。如吴色山[3]以广东省的农业大市湛江市为例,梳理了1978年以来湛江市农民收入水平的变化状况、收入结构变化趋势,总结了对湛江市农民增收的有利因素和制约因素,在此基础上提出了大力实施乡村振兴发展战略;李昌平[4]认为实施乡村振兴最核心的任务是提高农民收入的速度和质量,使其速度高于国民收入的增长; 周海燕[5]以江西省为例,用耦合系数法来研究农民收入与农民政策的关系,发现农村政策实施后,江西省农民人均收入和农业收入都有明显的增加;谭凤连[6]借助 VAR 模型,认为城镇化和农民收入只存在单向因果关系;谭昶和吴海涛[7]通过研究发现城镇化不仅能够增加当地农民的收入,而且还可以带动周边地区农民收入的提高;杨子[8]等从收入水平与收入差距两个方面来论证土地流转对农民收入的影响,得出土地流转使得农民家庭收入显著提高,但不是导致内部收入结构加大的主要原因;赵舒[9]阐述了与农民增收的相关理论,如城乡二元经济结构理论、政府宏观调控理论、配第克拉克定理等,然后分析了河北省农村收入构成情况,并总结了河北省农民收入构成的特点。刘颖[10]、高宁[11]分别探讨了财政支农支出和土地流转对农民增收的影响;谭凤连和彭宇文[6]、徐珊等[12]、陈如邦等[13]、王凤科和王丹[14]、张一方[15]均围绕农民收入增长问题开展了许多研究,总体来说其内容主要集中在探讨影响农民收入增长的主要因素、农民增收面临的障碍与化解对策、农民收入增长的变化态势及特点等方面。

农民增收问题不仅关系到农民生活水平的提升,更关乎农村社会的稳定和可持续性发展。河南省作为农业大省,人口众多且农村居民占绝大多数,因此,河南省的农民收入问题是我国社会经济发展过程中不可忽略的问题。近几年河南省农民人均纯收入虽在逐年快速增长,但其水平仍低于全国平均水平,且内部收入结构不合理,如何协调好农民收入结构的内部问题,是实现农民收入稳步持续增长的关键。本文从河南农民收入的内部结构出发,在获取河南省农民收入数据的基础上,以2000-2017年河南省的农民收入为研究对象,利用SPSS统计软件,构建多元线性回归模型,分析农民收入各部分构成对农民总收入的贡献,探讨影响河南省农民收入的主要因素,目的在于有针对性地提出适宜农民收入增加的对策,以期为农民增收这一领域的相关理论研究和实际问题的解决提供参考。

1 河南省农民收入现状

农民收入来源主要是由工资性收入、家庭经营性收入、财产性收入和转移性收入组成。随着农业现代化建设的推进,河南农民收入及其结构发生了变化,农民的收入提高了,同时更多的优惠政策向农村倾斜,农村的基础设施不断得到完善。2017年河南农民人均总收入15630元,人均可支配收入12719元,虽然仍低于全国平均水平,但其增长速度很快,2018年河南农民人均可支配收入达13830.74元,年增速达8.7%。

1.1 工资性收入

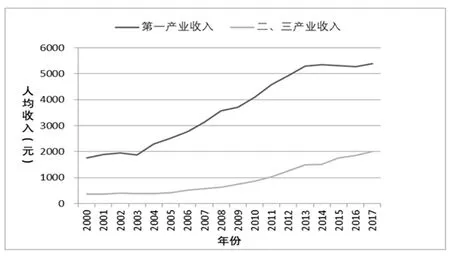

图1 河南省农民人均工资性收入[16]

河南省是农业大省,也是人口大省,人均耕地面积较少,同时农业投入回报率较低,农村大部分青壮年劳动力选择外出打工,人均工资性收入在人均可支配收入中的比重也较大,河南农民人均工资性收入总体上不断增加(见图1),2017年农民人均工资性收入4770元,比2000年提高了4297元。

1.2 经营性收入

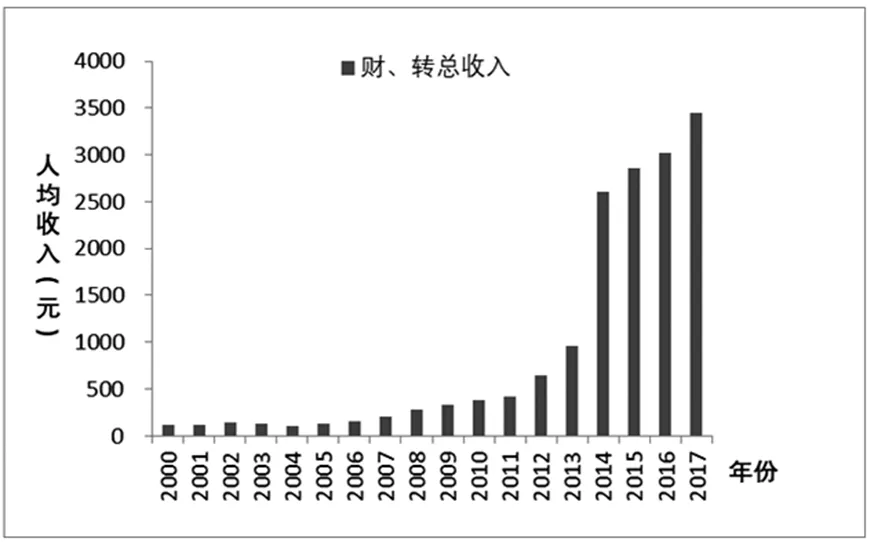

图2 河南省农民人均经营性收入[16]

家庭经营性收入由以经营农、林、牧、渔的第一产业收入和经营工业和建筑业的第二产业收入以及经营交通运输、批发零售、餐饮及其他服务业的第三产业收入构成。随着农业现代化建设的推进,人均第一产业收入在一段时间内快速增加,但在2013年以来变动不大(见图2)。人均二、三产业收入虽然比重较小,但在近几年增长很快。农民目前经营二、三产业获得的收入不高且发展不充分,但具有较好的发展前景。

1.3 财产性、转移性收入

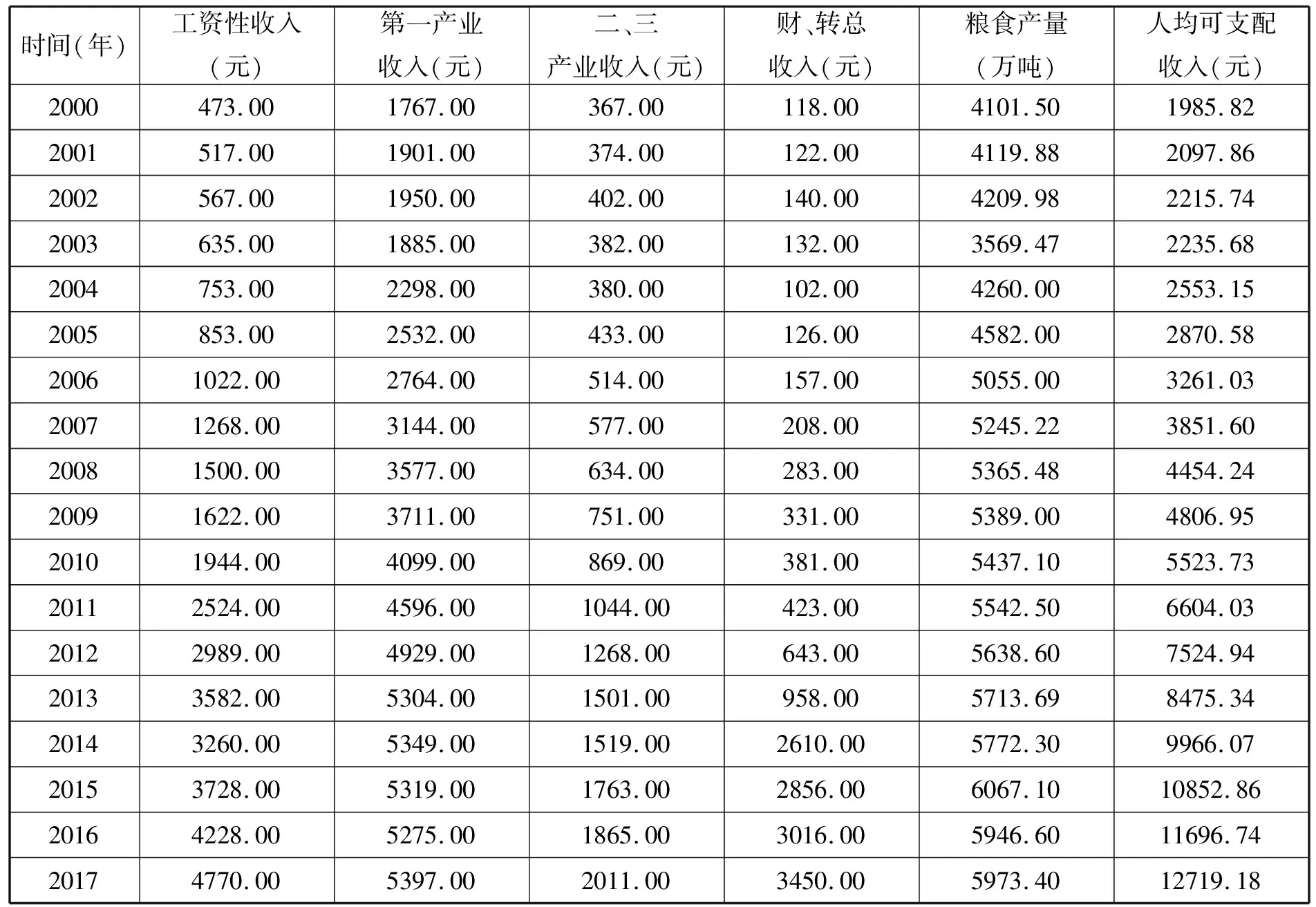

图3 河南省农民人均财产性、转移性收入[16]

受传统理财观念和能力的影响,财产性、转移性收入长期以来在农民收入中的占比较小。随着农村资源的整合,土地流转政策快速推广以及一系列支农惠农政策的实施,农民人均财产性、转移性收入在2014年以后快速增加(见图3)。

2 影响河南农民收入增长因素分析

2.1 多元线性回归模型的建立

本文将农村居民人均可支配收入Y设定为被解释变量,设置5个解释变量,分别是农村居民人均工资性收入X1,农村居民人均第一产业收入X2,农村居民人均二、三产业收入X3,农村居民人均财产性、转移性收入X4,粮食产量X5,进行多元线性回归分析,建立模型如下:

Y=β0+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+β5X5+ε[17]

式中β1、β2、β3、β4、β5为回归系数,β0是常数项,ε为剩余残差,与5个解释变量无关。

2.2 统计数据选取

表1 多元回归模型数据表[16]

2.3 相关性分析

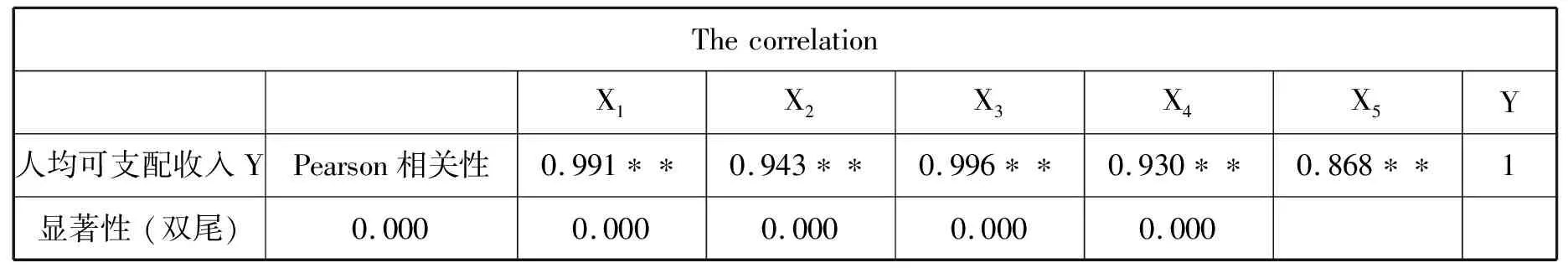

首先为了避免解释变量之间的相关性,对人均可支配收入和所取的5个解释变量之间做相关性分析得出相关矩阵。如表2:

表2 相关性

由表2可知,人均可支配收入Y与人均工资性收入X1,人均第一产业收入X2,人均二、三产业收入X3,人均财产性、转移性收入X4、粮食产量X5的Person相关系数分别是0.991,0.943,0.996,0.930,0.868。由数值可得人均可支配收入和5个解释变量均表现出很强的相关性。

2.4 模型参数估计

本文运用SPSS软件进行多元线性回归分析,各解释变量的进入方式设为“输入”,得出

Y=-104.762+1.157X1+0.565 X2+0.122X3+1.014 X4+0.089 X5

2.5 模型的检验

2.5.1 拟合优度检验

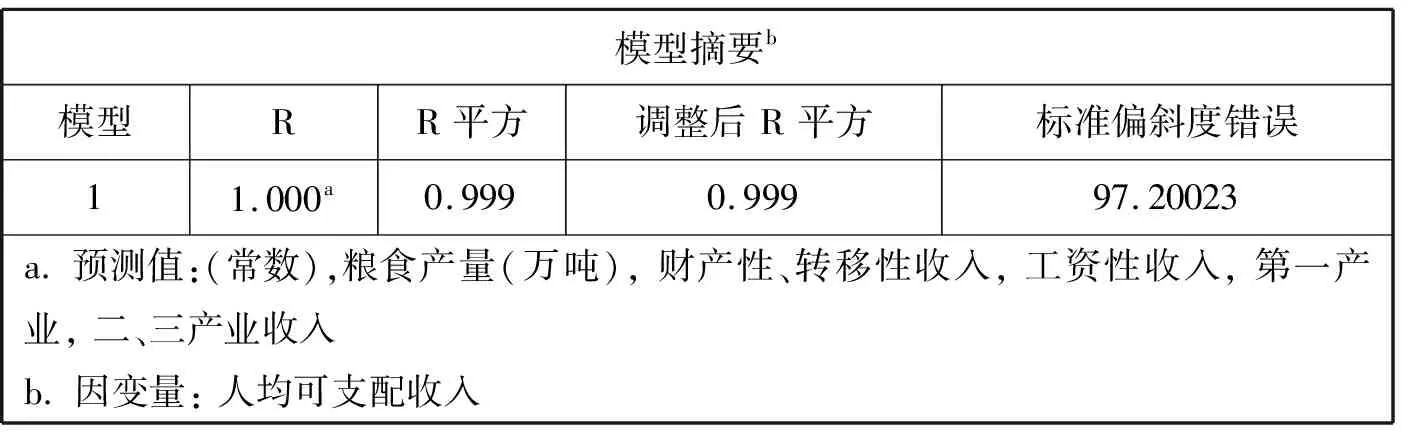

表3是多元线性回归模型的汇总表,由下表可知,相关系数R的值为1.000,决定系数R2的值为0.999,调整后的R2为0.999,非常接近1,说明这个模型对样本的拟合优度很好。

表3 模型摘要

2.5.2 参数显著度检验

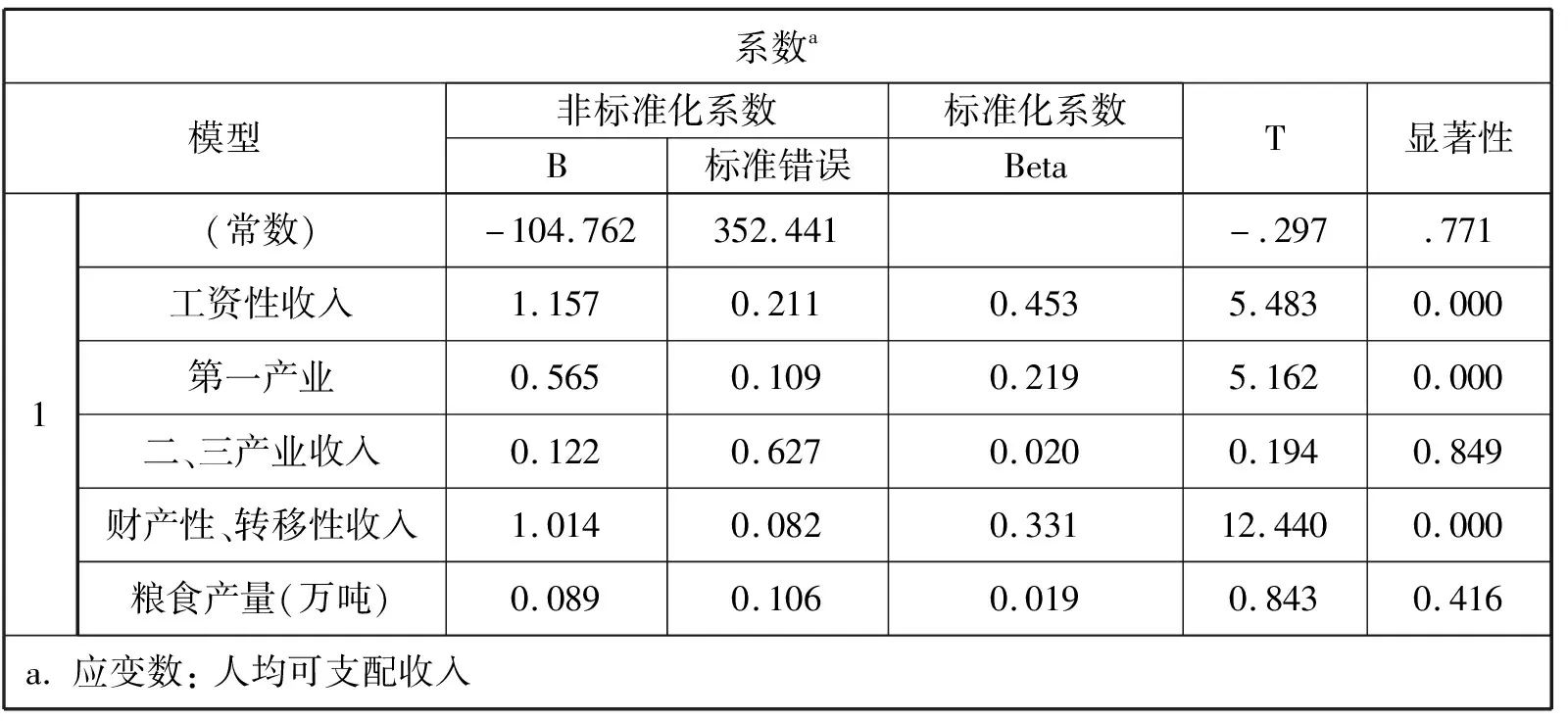

表4 参数显著性检验系数表

由表4可得,因人均工资性收入、第一产业收入和财产性、转移性收入的显著性值均小于0.05,所以人均工资性收入、第一产业收入和财产性、转移性收入通过显著性检验,而二、三产业收入和粮食产量的显著性值都大于0.05,没有通过显著性检验。但在实际中这两个因素对农民可支配收入也具有一定影响。

2.5.3 方程显著性检验

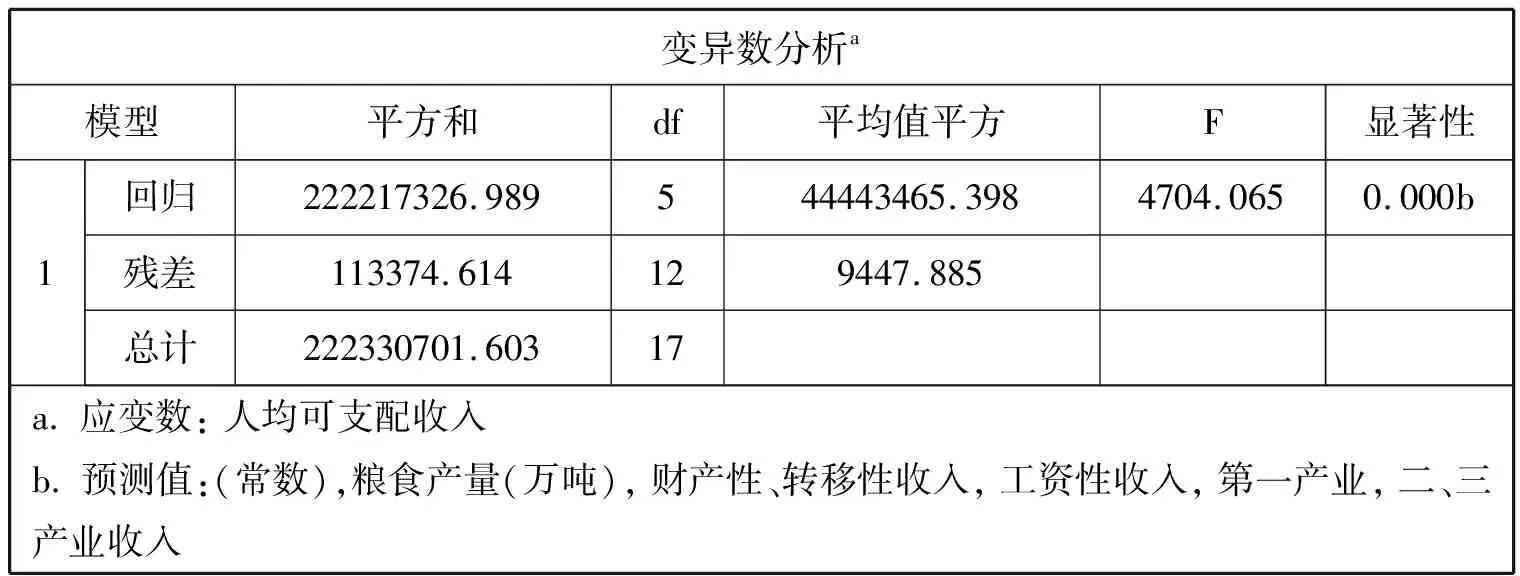

由表5可看显著性值等于0.000,而显著性水平值为0.05,很明显符合。说明被解释变量与各解释变量存在真实的线性关系,因此可以看出该模型具有统计学意义。

表5 方差分析表

2.5.4 共线性检验

由表6数据看出:特征值,存在维度为4、5和6的值分别为0.005、0.001、0.001都约等于0。条件指数,维度4、5和6的值分别为32.002、66.575、91.194都大于10。可以说明模型存在多重共线性。

表6 共线性诊断

2.6 模型的修正

以上所建立的多元线性回归模型是在SPSS中进入方式为“输入”状态下得出的,虽然模型的拟合优度很好,模型整体上的线性相关关系也很显著,但在多重共线性检验中发现部分变量之间存在着一定的多重共线性关系,因此,我们运用SPSS软件采取逐步回归的方法对所建立的多元线性回归模型进行多重共线性克服。逐步回归法就是在所有选取的自变量中选出比较显著的变量建立模型,然后在分别引入其他变量,重复引进剔除,直到回归方程到达最优。得到修正后的多元线性回归模型为:

Y=286.517+5.601X3+0.328 X4

3 结论与建议

3.1 农民第二和第三产业收入、农民财产性、转移性收入、农村居民人均第一产业收入对农民收入增长影响较大

在模型中,假设了农村居民人均工资性收入X1、农村居民人均第一产业收入X2、农村居民人均二、三产业收入X3、农村居民人均财产性、转移性收入X4、粮食产量X5五个因素对农村居民人均可支配收入产生主要影响,通过模型计算可知农村居民人均二、三产业收入X3,农村居民人均财产性、转移性收入X4和农村居民人均第一产业收入X2三个因素对农村居民人均可支配收入影响最显著且存在正相关关系,由β3>β4>β2说明其影响大小依次为: 农村居民人均二、三产业收入→农村居民人均财产性、转移性收入→农村居民人均第一产业收入。首先,从模型看,在其他条件不变的情况下,农村居民人均二、三产业收入每增加1元,其人均可支配收入增加3.012元;农村居民人均财产性、转移性收入每增加1元,其人均可支配收入增加0.836元;农村居民人均第一产业收入每增加1元,其人均可支配收入增加0.721元。说明这三个因素对农民收入非常重要。其次,虽然农村居民人均工资性收入、粮食产量这两个因素在计算过程中因存在多重共线性的问题从模型中剔除,但是在实际中这两个因素对农民收入也有一定影响。

3.2 加快推进农业产业化建设,形成农业、农村、农民连锁效益

农业产业化与农户零散生产明显不同。当前,部分农民对农业种植积极性不高,存在土地撂荒现象,同时农业生产模式传统落后,农业产业化发展不足,农民农业生产投入高,收益不稳定,种植结构不合理。新的发展机遇下,要使河南广大农村得到快速发展,就必须依靠农业产业化,将零散的农户集中起来,进行科学的规划。利用现代化的机械设备共同生产,不仅可以节约生产成本,带来规模效益,而且可以延长农业生产的产业链,提高农村发展的质量。在农业产业化发展较缓慢的地区,可以鼓励部分农业示范产业发展,加强农民对农业产业化的了解,增强认同高度,同时可以为农业产业化发展提供经验和技术指导,起到带头的作用。通过农村产业化建设,农村的基础设施得到完善,农村风貌焕然一新,农民就业问题得到缓解,让农民在家门口就能实现就业,农民的收入才能不断提高。

3.3 优化土地流转,实现转入户与转出户双赢

新时代背景下,零散的农业种植相对于其他行业而言回报率低,大量青壮年农民离开土地,土地流转应运而生。种地意愿不高的农户可以通过土地流转的方式将土地经营权转移,实现大规模的农业生产活动。根据市场、政策等因素灵活经营,降低农业种植的风险,同时还可根据当地特色,培育当地特色品牌,增加农产品的附加值。规模化经营也可解决当地一部分人的就业问题。土地流转不仅解决了土地闲置的问题,农民也可以有一定收益。但目前的土地流转制度尚不完善,实施过程不规范,其主要受益的是土地转入户,土地转出户收益低。政府要完善相关制度,规范流程,加强对土地流转工作的指导与监督,切实保障农民的利益,实现双赢。

3.4 重视农业生产,优化农民收入

通过分析发现农民人均第一产业收入对农民增收有很大影响。传统的农业生产活动以家庭为生产单位,机械化水平不高,农业生产成本高,粮食产量易受到自然的影响,粮食质量普遍不高。农业收入仅依赖初级的售卖粮食,造成农民收益低。经济发展的新常态下,为了扭转农业发展的局面,就要不断转变农业生产方式,鼓励规模化生产。不仅要在提高农产品产量上下功夫,更要在提高农产品质量上下功夫。前者可以通过优良品种的研发、种植,加强对自然灾害的预测,加强农业指导等方法提高粮食产量。后者可以通过发展绿色生态农业。同时鼓励农民创新创业发展,依靠本地自然资源、人文资源和现代的互联网技术,丰富农民收入的途径,多途径实现农民增收。

3.5 加强农民教育,培育新型农民

河南省是人口大省,农业人口占比大。大部分的高学历人才不愿留在农村,真正从事农业生产的农民学历较低,多为老年人。新时代背景下,农业的发展离不开科技创新和高素质的人才。这就需要政府加强对农民培训,组织种粮指导大会、农业种植经验交流会,邀请专家学者开座谈会等,让农民参与进来,不断提高种植水平。其次要重视农业人才的培养,河南省有关农业的高校和研究机构与其他省相比数量少。因此要加强对农业院校及科研机构的扶持,设立专门的教育研究资金,提供优惠政策鼓励优秀学子投身乡村振兴及农业现代化建设事业。