“贬抑”还是“褒扬”?

——基于中西语境差异分析的“大众旅游”概念

2020-06-16李悦昌

李悦昌

(辽宁师范大学 城市与环境学院,辽宁 大连 116021)

0 引言

2016年3 月国务院政府工作报告中提出“迎接正在兴起的大众旅游时代”,很显然,这里的“大众旅游”是一个寓有饱满激情和美好愿景之褒扬意味的语词。“大众旅游”一时成为包括经济、政府、新闻和学术等各界人士热议的话题。然而,“大众旅游”在国内并非一个新概念,社会各界对“大众旅游”这个术语似乎也早已经耳熟能详,但其确切含义并非不言自明。国内迄今没有形成一个严格界定、获得公认的“大众旅游”概念。国内学术界在大众旅游概念的研究和使用上存在一定程度的含糊、混乱现象,甚至相当数量的研究文章照搬照抄西方概念或依其话语体系和逻辑方式,对大众旅游持一种质疑、贬抑的态度。这不仅与我国当前大众旅游的现状相背离,还会造成思想分歧、研究困难和工作抵牾。本文着眼于中西语境差异分析,探究国内大众旅游概念研究和使用中存在这些问题的根源,并尝试对当前中国语境下大众旅游的概念加以界定,力图以一种具有整体性、本土性、时代性视角的话语来更准确把握大众旅游的内涵实质。

1 西方大众旅游概念的相关研究

1.1 关于大众旅游的定义

一般认为,大众旅游开始于19世纪下半叶的英国,19世纪下半叶至20世纪上半叶是大众旅游的“婴儿期”(infancy period)。大众旅游的黄金时代是20世纪50年代到80年代。为大众旅游黄金时代扫清障碍的因素是技术、生产和管理等相关方面的进步、变化。旅行社、包机航班和打包旅游,特别是度假套餐,是欧洲大众旅游黄金时代的标识[1]。20世纪末以来,大众旅游发生了巨大变化,提供了更加丰富多彩的旅游产品。近年来互联网和“P2P 协同经济”模式的出现,促进了旅游现象的全球化[2]。大众旅游既是全球化的过程,也是全球化的产物[3]12。

随西方大众旅游发展的不同阶段,国外对大众旅游的认识也经历了较曲折的过程。以Jafari的四个平台(platform)理论[4]为基础,可以将其概括为一个“扬、抑、转、合”的过程。20世纪50~60年代的“宣传平台(advocacy platform)”是“扬”的阶段,旅游业被视为理想的无烟产业,大众旅游被认为是最好的选择。70年代的“警示平台(cautionary platform)”是“抑”的阶段,旅游业被认为在总体上破坏目的地的环境、经济和社会文化完整性,其对旅游目的地特别是那些脆弱的发展中国家来说是最糟糕的结果。80年代的“调整平台(adaptancy platform)”是“转”的阶段。学者们开始提出替代旅游、生态旅游等概念,作为对立面从根本上反对大众旅游。90 年代的“基于知识的平台(knowledge-based platform)”是“合”的阶段,有研究者主张超越过去基于意识形态的立场,一个特定旅游产品的好坏并不取决于其规模,而取决于每个目的地管理实践的有效性。因此,“可持续大众旅游”“大众生态旅游”是可能的,大众旅游和生态旅游等在本质上并不是不相容的[4]107-108。Jafari于2005 年在原基础上又追加了“公共利益平台(public interest platform)”,人们在不同的社会层面越来越关切旅游业的公共利益,这对大众旅游的未来可持续发展大有裨益[5]29。大众旅游的研究已经日益呈现出复杂化和精细化的趋势[5]30。

然而,西方学术界至今对大众旅游的定义却有多种形式、各种各样的说法。概括来讲,主要有规模说、产品说和行为说。一是规模说。西方大多数的“大众旅游”定义都将“规模宏大”作为其重要特征。如Novelli认为对“大众旅游”任何精确性定义都有一定问题,但对其仍然有一种常识性的认识,即大众旅游的发展可以通过旅游胜地数量的增加、酒店的集聚开发、大型飞机的应用和基础设施的普遍扩展等来描述。在这里,“大众”等同于规模[6]1-3。《休闲、旅行和旅游业辞典(第三版)》将“大众旅游”定义为“涉及大量人的旅游”[7]192。Jafari认为大众旅游是指大规模的游客源源不断地奔赴度假目的地的现象[8]383。Medlik认为大众旅游指大量人员参与旅游活动,这是20世纪下半叶发达国家的一个普遍特征,与此前的情况、发展中国家情况和登山或航海等参与人数有限的此类活动形成对比[9]112。二是产品说。Marina Novelli认为大众旅游体现了鲜明的现代性特征,其生产、结构和组织,类似于寻求规模经济以满足市场需求的工业过程,反映了泰勒主义和福特主义的精神,其发展由相对较少数量的大公司领导,它们主导着市场[6]1-2。Boora指出大众旅游意味着大量的人在参与旅游的过程中,享受标准化、被严格包装、缺乏灵活性的假日[10]。Erkan 和Yolal认为“大众旅游”一词通常是指由旅游专业人士组织的具有类似目的(娱乐、观光等)的团体的预定旅游。由于大量游客表现出同质的利益,旅游产品是在大规模生产的条件下提供的,是以销售而非消费者为导向的[1]73。Loizos认为大众旅游是以大型旅游团、旅游经营者和旅行社指导的固定项目(即预定的旅游套餐)为基础的[11]1。得到最广泛认同的是Poon的定义,其与Jafari“有组织的大众旅游(organised mass tourism)”概念[8]383非常相近。他将大众旅游界定为以固定的价格、标准化的服务大批量销售给大众顾客的包价旅游,认为其生产缺乏灵活性,是对构成要素的大批量重复过程[12]。三是行为说。由于大规模的旅游活动在很大程度上取决于季节和气候条件,因此大众旅游又被称为大海-阳光-沙滩旅游(sea-sun-sand tourism)[11]。19世纪之前除了上层阶级以外很少有人旅行是为了做与工作或生意无关的事情,而现代社会游客旅行的原因基本上与工作无关[13]6。大众旅游通常与拥挤的海滩、主题公园和夜总会等空间联系在一起,大众游客的动机是希望逃避日常生活、角色和责任,通过强化的、集体的享乐、兴奋或放松,来寻求差异和乐趣体验[3]12-13。

1.2 关于大众旅游影响的研究和评价

西方研究者承认大众旅游的兴起有其合理性和现实必要性。大众旅游需求市场在某种程度上表现得无差别,并且以价格为导向,加上基础设施缺乏、旅行成本相对较高和早期旅游者缺乏跨文化旅行经验,因此需要成本较低的、可预测的、标准化的旅游形式,需要最大限度提高效率。作为大众旅游的批评者,Krippendorf曾遗憾地指出:“装配线技术是解决大量数据的唯一方法”[6]2-3。大众旅游由少数垂直和水平整合的运营商主导着市场,这种整合在规模经济、购买力、对零售和营销的大量控制以及竞争优势方面具有一系列益处[6]2。大众旅游创造了可观的收入和就业机会[8]383,尤其是对当地社区和第三世界国家而言,大众旅游的发展可以通过提供就业机会、提高生活质量、创造教育机会和加强基础设施建设来提供多种经济效益,有助于树立旅游市场形象[14]。大众旅游还具有一定的解放意义。旅行曾经专属于一个相对有限的精英群体,是社会地位的标志。大众旅游的发展代表了旅行的一种“民主化”,使旅行已经具有了很大的社会选择性[13]31。

但是西方研究者关注更多的是大众旅游的消极影响。大众旅游的发展导致了一系列的、近年来越来越明显的问题,包括环境、社会和文化的退化,经济利益的不平等分配,家长式态度的普遍存在,甚至疾病的蔓延等[15]94。其中一些问题已成为全球关注的问题[15]95,如马略卡岛(Majorca)被明确认为其已被大众旅游所摧毁[16]。即使是在经济方面,大众旅游也被认为往往只能给目的地带来很小的经济贡献[17]。根据研究,在一些小型发展中国家,大众旅游的经济渗漏系数可能高达70%。对旅游目的地而言,大众旅游被认为破坏了意义、真实性和差异性,使旅游空间同质化、标准化和西方化[3]13-14。发展中国家大规模开发大众旅游,不仅形成了对旅游出口市场的依赖,从而受到处于主导地位的发达国家的支配和控制,而且会对本国的价值体系、个人行为、家庭关系、道德操守、传统礼仪和社区组织等产生影响,破坏本国整体的社会文化框架[14],如卖淫被描述为“第三世界国家大众旅游发展中常见的副产品”[18]。居民感到价值观受到威胁,从而通过躲避、集会等形式进行抗议[8]383。

更应关注的是,大众旅游不仅招致诸多批评和质疑,甚至还受到鄙视与嘲笑。因为其负面影响,大众旅游被视为一种“破坏性力量”[3]13-14,是“天生不可持续的”[4],甚至常被比作“瘟疫”,认为其“破坏了文明的美丽和宁静”[3]13-14。一些被视为“大众旅游”象征的度假地,会被当作低等的地方,代表着主流社会阶层所认为的所有无趣、普通和低俗的东西[13]31-32。大众旅游使人们从“个体旅行者”(individual traveller)转变为“大众社会游客”(mass society tourist)。大众游客(mass tourist)在西方学术文献、媒体和公众话语中经常遭到强烈反对。大众游客往往在不真实的人造景点中轻松享受“伪事件(pseudo-events)”的乐趣,无视外面的“真实”世界(‘real’world)[13]7-8。“旅游者(tourist)”也已成为一个贬义词,指的是同质的或“机器人般(robot-like)”的游客,缺乏品味,粗俗、自私、粗心、令人讨厌、大声、无礼,有时还对当地社区持傲慢态度或者种族主义,“旅游者”的存在使旅游景点的质量变得粗糙。而旅行者(traveller)与辨别、尊重和品味等精致价值观有关,旅行被视为是在追求一种永恒的贵族主义原则,旅游体验会使其成为一个更成熟、更完整的人[3]13-14。

1.3 关于大众旅游的对立概念

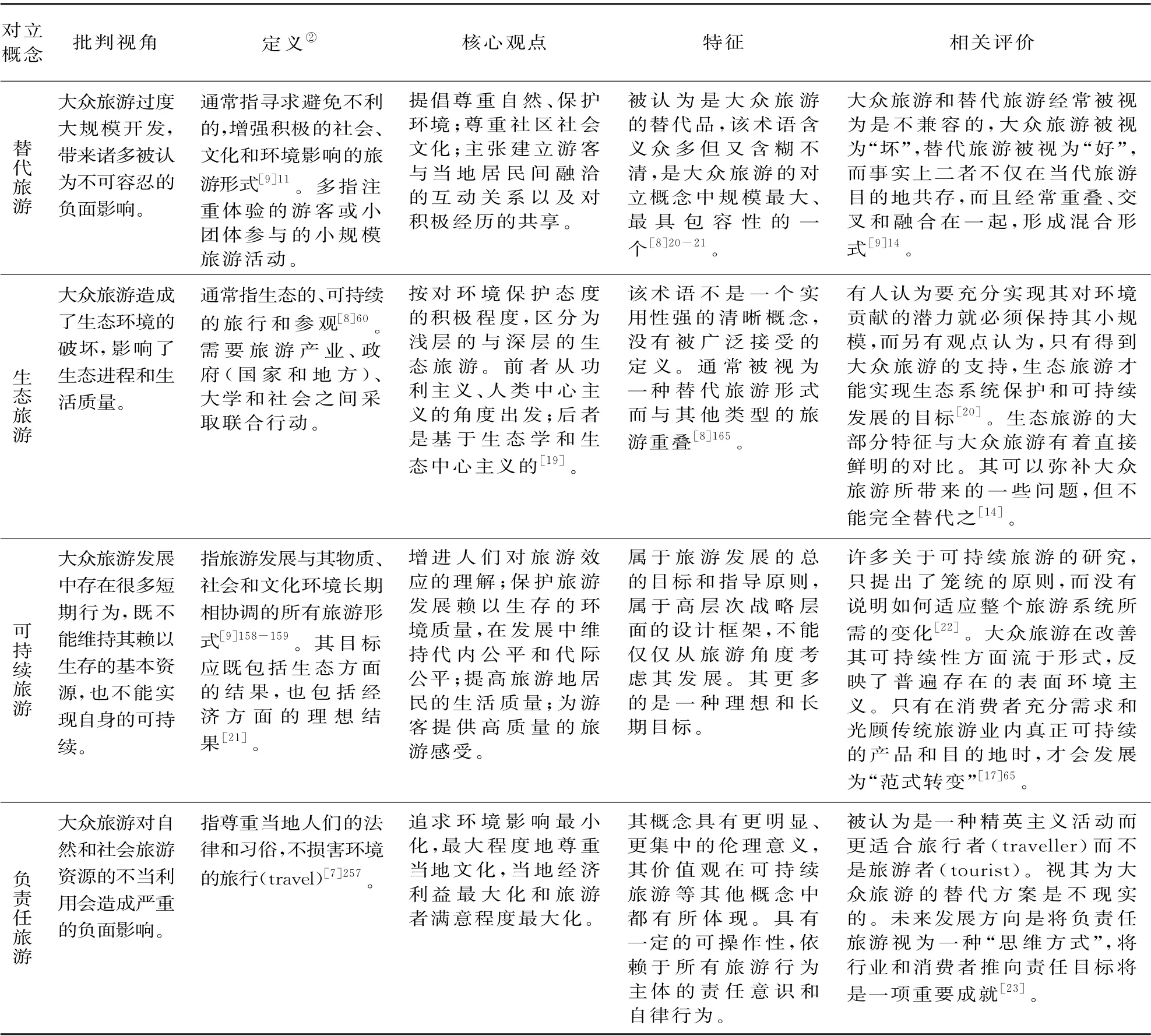

基于客观方面大众旅游所产生的诸多负面影响,和主观方面对大众旅游以及大众游客的贬抑,西方学者提出了一系列大众旅游的对立概念,主要有生态旅游(ecotourism)、可持续旅游(sustainable tourism)、替代旅游(alternative tourism)、负责任旅游(responsible tourism)等,以实现对其的替代或改进。这些概念是针对大众旅游所产生的负面效应从不同批判视角入手的,因此具有较明显的被动性、反应性。其在立论基础、伦理导向、目标追求、核心主张等方面具有很多相同之处,彼此之间具有很明显的相互重叠、包含和从属关系,经常被相互混淆使用,而且这些概念自身也大都没有形成被广泛认可接受的定义(见表1)。

表1 大众旅游的主要对立概念①

这些对立概念的共同之处是给予了“经济增长”和“可持续发展”这两个方面更多的关注,但其定义和内涵至今未能形成明确的一致意见,主要是研究者和从业者之间缺乏共识,而且这些术语本身往往出现快,过时也快[15]98。这些专业市场的出现是后福特主义消费模式的一个特征,新的中产阶级通过其与“大众”区分获得独特性,运营商以其专业化、个性化的产品为自己获得独特性和相应地位[15]97-98。Martin 等认为这些概念推崇个性化、专业化且具有较强灵活性的旅游形式,将其与传统大众旅游业所产生的问题联系起来是错误的,大众旅游所产生的问题有时可能被用作其增长的借口[15]95。Cooper认为,提出这些概念的假设是大众旅游导致了许多问题。然而旅游业的影响是复杂的,将旅游形式分化为大众旅游(坏)和其他旅游形式(好)是简单化和误导性的[23]。Macnaught认为对大众旅游的批评都是采取西方国家导向的观点,其做法是首先夸大现代化的一些困境,然后想当然地认为大众旅游加速了这一困境,而未考虑到其他大规模的经济发展同样可能产生类似的影响。事实上,关键因素可能不是发展类型,而是目的地的政治和社会自治遭受的破坏程度。因此,减少大众旅游的不良影响最终取决于居民对旅游发展进程实现更广泛的控制[24]。Weaver认为大众旅游也可以是可持续的,这取决于特定目的地的相关环境,理论上,传统的大众旅游提供了在替代旅游中不可能实现的与可持续性有关的规模优势[25]。

毕竟现代大众旅游通过产业化和制度化的安排,满足了现代人对于美好乐园的追求与想象,旅游也因此成为一种美好愿景,深刻影响了人们的生产和生活,因此,尽管受到各种质疑和批评,大众旅游仍然是当前的主流旅游形式。此外,尽管这些对立概念自身存在种种问题,在对大众旅游的批评方面有失偏颇,不能实现对大众旅游的完全替代,但仍推动了大众旅游的理论研究和实践进展。如在20世纪90年代中期,出现了“面向自然领域的大众生态旅游”的概念,呈现出了其与大众旅游结合的趋势[15]100。生态旅游可以而且通常是大众旅游的一种变体,大众生态旅游(mass ecotourism)应该作为增强大众旅游、保护区和生态旅游自身的巨大机遇而被承认和利用[4]。Weaver认为“可持续大众旅游(sustainable mass tourism)”是大多数旅游目的地的理想和发展结果,向可持续大众旅游的发展过程是一种进化性的(evolutionary)而不是革命性的(revolutionary),目的地沿着有机的(organic)、渐进的(incremental)和诱导的(induced)路径发展[26]。因此主张应着眼于“可持续大众旅游”发展,而不是像目前这样,着眼于被称为“可持续”的利基产品[22]。

2 当前国内大众旅游概念研究的突出问题

国内“大众旅游”这一词语最早见于1979年《国际经济评论》中的一篇译文,题为《墨西哥旅游业的目标及其成就和效果》,译自墨西哥的《对外贸易》(1978 年8 月号)。文中预测墨西哥的旅游业将会出现“西班牙人称之为‘大众旅游’的局面”,并提到近20年的大众旅游给西班牙带来了严重负面后果[27]。在中国知网“篇名”搜索栏输入关键词“大众旅游”,截至2019年9月12日,共计76篇文章。2001年之前没有相关文章,2001-2015年共计43 篇,平均每年度3 篇左右。2016年政府工作报告提及后数量有所增加,2016年8 篇,2017 年13 篇,2018 年4 篇,2019年7篇。改为在“关键词”搜索栏进行搜索,2001年之前一共也只有5 篇,最早的是发表于1998 年6 月的1 篇文章,刘住将“大众旅游”看作旅游业的一种营运方式,是工业革命和工业化社会的产物,核心特征是规模经济和标准化[28];张广瑞认为“大众旅游”的主要特点是旅游者人数众多,旅游线路为大家所熟悉,产品标准化程度高,往往采取薄利多销的策略[29]。上述76 篇文章,大多侧重实践性,疏于理论层面的深刻探讨。其中高达40余篇的文章只是将大众旅游作为研究背景进行相关论述,对大众旅游的内涵、特征和价值等核心理论问题未做明确的诠释界定。涉及大众旅游基础性理论论文共13篇,对大众旅游概念专门论述的仅有3篇。

整体上看,国内现有对大众旅游的研究历时较短,文献数量较少,虽取得一些成果,但仍然十分薄弱,阶段性成果并不明显,不宜划定分期。可以说远远落后于国外相关研究,尤其是在理论性研究方面更是相当不成熟,远未形成主流性、共识性、独立性的理论框架。在最关键的概念研究方面,明显受到国外大众旅游概念及其相关概念研究的影响,没能形成一个统一的、权威的、符合当下中国国情的界定。其受国外研究的影响突出表现在三个方面。

一是有的文献直接套用Poon 的定义,对大众旅游持批判态度。Poon的定义对国内影响最大。该定义将大众旅游界定为以固定的价格、标准化的服务大批量销售给大众顾客的包价旅游,认为其生产缺乏灵活性,是对构成要素的大批量重复过程。并将大众旅游视为“旧旅游”的总代表,从而提出“新旅游”从消费行为、生产方式、管理技术和组织结构等方面与之相对[30]。该定义具有两个突出特征,一则对大众旅游持鲜明批判态度,二则侧重于强调大众旅游的经济学层面,属于日常概念而不是哲学概念。一些研究者直接套用Poon的定义,并在其所设定的逻辑框架下对大众旅游在旅游者消费行为、旅游产品和旅游市场方面的特征进行了描述和探讨,总体上呈现出一种质疑和批判态度。如认为大众旅游导致旅游者行为具有明显的从属性、炫耀性、符号性、强制性、体验性等消费主义倾向[31],导致接待地社会文化空间可消费性的增长,并对其产生隔离、断裂和错乱等影响[32],旅游景点开发呈现出“麦当劳化”现象[33],旅游产品和服务表现出标准化、同质化、流水线化、低端化等特征[34],旅游目的地人满为患造成自然环境和社会文化遗产损害[35],等等。照搬Poon的定义,并依其逻辑直接分析我国发展现实,削弱了将大众旅游的概念作为话语符号的实践推动作用,甚至会因为其批判态度而起反作用。

二是有的文章重点描述和探讨众多大众旅游的对立概念,却未给出大众旅游的明晰定义。有相当数量的文章,属于译介性质,在不对大众旅游作清晰明确界定的情况下,提出并阐释大众旅游的对立概念,如替代性旅游[36]、非大众旅游[37]、选择性旅游[38]、类生态旅游[39]、“生态化”大众旅游[40]、大众生态旅游[41]、后大众旅游[42]、古典精英旅游[32]等。通过以上对立概念,我们的确能够了解作者试图赋予大众旅游的一些区别性特征。但是,这些概念原本是西方研究者作为对大众旅游的替代、矫正、补充或者完善而提出的,这些国内文章中鲜见明显异于或者超出国外研究的方法和结论。而且大众旅游是其源概念,替代性旅游等对立概念是衍生概念,理应在澄清说明源概念的前提下,再界定衍生概念。更有甚者,对西方某些概念术语的翻译就存在很多不同甚至争议,如国内的替代性旅游、非大众旅游、另类旅游[43]、选择性旅游等术语,都是指alternative tourism。此外,国内对这些概念的描述和讨论,都侧重某一个维度上与大众旅游的对立,如替代性旅游与大众旅游的区分侧重于旅游产品及服务的普及性和标准化程度,生态旅游与大众旅游在于旅游活动对环境影响的大小,后现代旅游与大众旅游主要在于现代性特征与后现代特征的区别,古典精英旅游与大众旅游在于政治学或社会学意义上“精英”与“大众”的对立,等等。因此这些对立概念不能反照出大众旅游本质的、核心的、全面的特征。更值得注意的是,国外提出这些对立概念都是立足于对大众旅游的批判视角的,着重强调减轻或避免大众旅游的负面影响,并主张对大众旅游进行替代、改革等。国内这些文章与其在话语体系和逻辑方式上一脉相承,并没能明显摆脱西方研究对大众旅游质疑、批判,甚至鄙视、嘲笑的态度和逻辑。我们能够较明显地感受到其界定和阐释是一种“他者化”过程,而来自我国学者自身的“主体阐释”则是很微弱的甚至是缺席的。我们从中更难以看到大众旅游在政治、经济、社会、文化、生态等方面的重大意义,也无法把握大众旅游对中国的当代价值。

三是尝试用中国话语进行概念界定,但未完全消除西方影响。一些研究者立足于我国当下语境,尝试用自身话语界定大众旅游概念。王一丁等先是将大众旅游解释为“全民都参与旅游消费”,然后又将大众旅游定义为“最受普通民众欢迎的旅游”[44]。依据前者,大众旅游可以理解为一种社会现象,而依据后者,大众旅游又成为众多旅游形式或旅游产品中的一种类型。这种混乱和模糊的定义其实正是受到西方大众旅游“产品说”定义潜在影响的一种反映。张凌云从供需两个方面对大众旅游的概念进行了相对比较明晰的界定[30],其定义在国内有一定影响力,之后有研究者予以采用或借鉴[45-47]。张凌云的“供需说”赋予大众旅游一定的积极意义,但是仍带有西方痕迹。首先,其较Poon 在大众旅游的价值判断上温和了许多,但仍将大众旅游与Poon的“新旅游”视为旅游消费的两极,认为二者永远不会相互替代,二者之间的过渡形式即“新的”大众旅游将成为世界旅游业发展主流。其次,在Poon的MSRP 即Mass(大众的)、Standardized(标准化 的)、Rigidly Packaged(固定的包价旅游)的基础上,将大众旅游的基本特征概括为CCSC,即Cheap(廉价)、Convenient(便利)、Safe(安全)和Comfort(舒适)[30]。Poon 的定义中的Mass,突出的是旅游者的规模数量庞大且呈现出一种乱象,除了经济学意义之外还能体现大众旅游的某些社会学意义。张凌云的这个概括,弱化了规模特征而强化了价格特征,更体现出了其概念的经济学意义。因此仍然仅仅将大众旅游视为一种旅游形式或旅游产品,局限在经济学范畴的日常观察和经验积累,忽视了大众旅游对人的意义和对当代中国的重大价值,因此没能上升到深层次的哲学概念。

综上,我国的大多数“大众旅游”研究,要么对其直接批判质疑,要么推崇其对立概念而隐含对其贬抑之意。虽有少数文章意图对“大众旅游”概念作中国语境下的界定阐释,但仍有许多薄弱不足之处。因此,整体上说,我国“大众旅游”的概念研究,尚困囿于西方研究的“抑”和“转”阶段,亟须突破以进入更大的发展提升空间。

3 大众旅游概念的中西语境分析

概念要用语词来表达,研究概念不可能完全脱离语词。一个语词往往可以在不同语境中表达不同的概念或蕴含迥异的感情色彩。我们在理解、分析和界定概念时,要充分考虑语境的影响和制约。语境,即语言交际环境,既包括语言因素,即出于一个词,一个短语,乃至更长的话语、语篇前后的内容,也包括非语言语境,即语言使用历史的、理论的、阶级的、现实的社会文化背景和自然环境等语境。语言语境也可称为“小语境”或“语言内境”,非语言语境也可称为“大语境”或“语言外境”[48]。在语词抽象表达概念的活动中,语言、符号需要将物质客体转变为人们的直接思维操作对象,并确保主体表达其认知心理、交流传播其认知结果,这是以语境为前提并受到其影响与制约的。因此语境对概念的语词构成、内涵外延、价值取向、情感色彩等都有较大的影响和作用。离开一个概念的语境,将其孤立起来做静态分析,往往很难确定其真正的结构、价值和意义。

20世纪初,弗雷格第一次在哲学研究中使用了语境的概念,其后经罗素、维特根斯坦等分析哲学家进一步拓展与重解,目前语境分析法已经成为分析哲学的一个基本分析方法,得到普遍认可和广泛使用。语境分析法较传统的归纳推理和假设演绎等具有其独特的方法论优势,能从多层次、多视角理解概念、观念和理论的内在意义与言外之意。语境分析依赖于语境特有的制约、解释、滤补、转化、生成和再语境化等基本功能,这些基本功能彼此不可分离且内在相关。使用该方法必须坚持整体性、层次性、自主性、相对性、动态性和开放性等原则[49]。

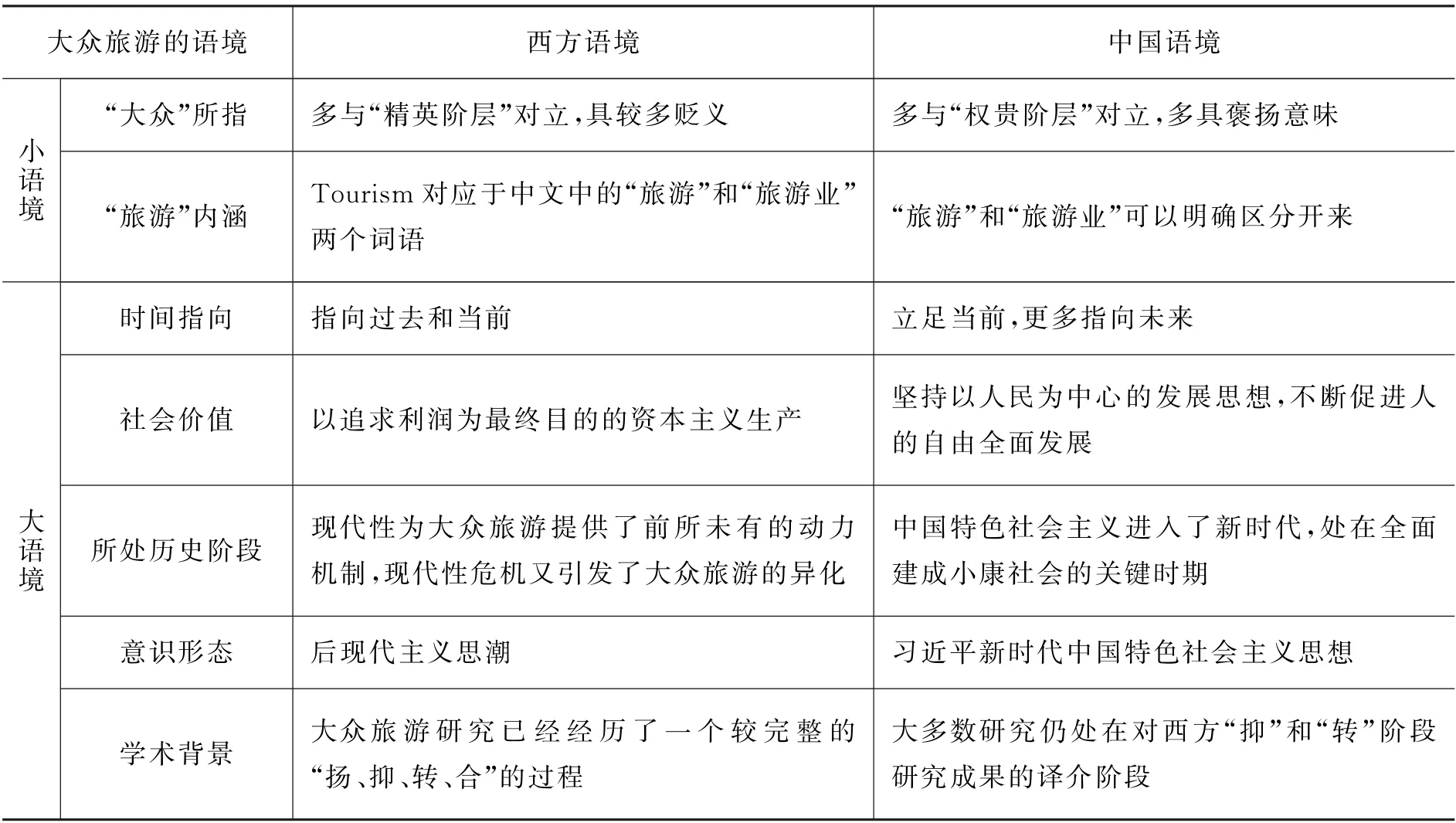

在理解、分析、使用、界定“大众概念”时,要充分考虑语境的影响和制约因素。当前国内关于大众旅游概念研究之所以存在理论上的诸多不足,并造成实践指导方面的混乱,很大程度上是由于目前国内研究过分借用外来理论,没有充分考虑当下中国语境与西方语境的差异。现尝试运用语境分析法,通过小语境和大语境相结合的分析路径,揭示中西大众旅游概念在语词的结合构成、内涵外延、褒抑色彩和语用现状等小语境因素,和历史背景、理论依据和价值取向等大语境因素方面的差异,实现对西方大众旅游概念的疏解及其与中国当下语境的融通,对大众旅游概念在中国语境下予以重新界定,给予其更确切的质的规定性和量的明确性,规定其在中国特定语境中不可移易的意义位置,以利于从不同视角不同层面条分缕析地揭示其特点。

3.1 小语境分析

汉语“大众旅游”对应英文“mass tourism”。现从中西译名对接环节中的两组关键词“大众”与“mass”“旅游”与“tourism”分析中西语境对大众旅游概念的影响。

3.1.1 “Mass”与“大众”

“大众”并不是一个公理性存在,而是一个历史性范畴,其内涵和外延需要结合其所处时代和历史事件等语境进行分析[50]。在我国,“大众”一词自古就有,但在五四运动之前,其含义一直比较稳定,多指“普通民众”,基本不带褒贬色彩,也没有附加意义,属于中性词。20世纪20~30年代“大众”含义开始呈现多面化态势,有“无产阶级劳苦大众”“普通民众”甚至“消费大众”等意涵。至上世纪40年代,随着左翼“大众化”讨论,其意识形态因素逐渐增强,1942年毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》则标志着“大众”开始逐渐被具有政党意识形态、更加强调阶级性且带有纯粹所指的“群众”逐步取代[51]。“大众”即指“人民大众”。“那末,什么是人民大众呢?最广大的人民,占全人口百分之九十以上的人民,是工人、农民、兵士和城市小资产阶级”[52]。可见,这里的“大众”具有明显的政治性、阶级性、历史性和广泛性。尽管如今“大众”术语的革命性、进步性意义随着广泛民众动员历史时代的结束而逐渐淡化(比如,在商业化时代“大众”有时被指为一个具有特殊消费性质的群体),但是,“大众”这个术语在我国近现代思想文化史上具有特殊的重要地位,在我国执政党的主流意识形态中,大多数情况下指的是具有淳朴、正直等优良品质的民众。“大众”这个概念具有不容颠覆和僭越的神化性质,其合法性是不证自明的,这与西方所理解的概念有极大差别[53]。在今天可以把“大众”理解为具有鲜明褒扬色彩的“人民群众”,或者普通语词意义上的“群众、民众”,甚至是“普通人”,但就是不能作为一个贬义词使用。按照中国人的思维习惯,“大众”指的是“群众”[54]。

与汉语语境中的“大众”相比,“mass”在西方语境中的意思就要复杂得多。二者相同之处主要表现在四个方面。第一,“大众”与“mass”的“量”之属性规定都强调数量规模的巨大。中西语境中,无论是指社会中绝对数量意义上为数众多的普通人,还是指相对意义上的大多数人,二者都具有“规模宏大”之意。第二,其所指都具有较强流动性[55]。“大众”和“mass”的所指在不同时间节点和不同思想体系中,可以进行多种解释从而呈现出非确定、非封闭的流动性特征。例如,葛兰西的话语霸权理论中,大众指的是被统治群体,其与统治集团尖锐对立;法兰克福学派在论述大众的反抗性时,大众指的是革命的无产阶级;在巴赫金的平民狂欢理论中,大众指身处民间、与高雅之精英对立的那部分人;在后工业社会的消费主义语境下,是指受到消费主义意识形态支配的那些人;毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》中的“大众”指的是“工农兵”。第三,二者的结构特征都具有群体同质性和亚群体异质性的辩证统一性。大众的同质性体现在群体的整体层面,而这个群体又是分层次的,各个层次之间有着非常大的差别,表现出明显的异质性。第四,二者的本质特征都是多数人与少数人的对立统一。一般而言,二者无论指的是哪一类的大多数人群体,都带有“下层族类”身份,居于社会权力关系中的弱势地位,与处在强势或者优势地位的少数人之间具有一定程度上的对立关系。因此二者的深层意义都或明或隐地强调着一种对立。这种对立表现为排斥、否定、分离、竞争、限制、批判、斗争、对抗等多种形式。另一方面,这种在矛盾发展不同阶段中所表现出的不同程度或性状的对立性,同时又与矛盾潜伏阶段中的直接同一性,明显对立阶段中的互相依存、包含和渗透的同一性,更新阶段中互相转化的同一性,具有同步性,其实质则显示着矛盾发展的阶段性。

感情色彩性不同是“大众”与“mass”的主要差异。中国语境中的“大众”通常情况下指的是“广大群众”“普通民众”,与作为历史主体的“人民”的内涵基本相同,指广大工人、农民、知识分子等阶级、阶层的社会绝大多数人。无论是政治话语中的“人民大众”及与其密切相关的“群众路线”,还是知识分子所提倡的“走向民间”“深入大众”,所涉大众概念都具有较为明显且强烈的褒义色彩和积极的价值取向。但是,英文“mass”在现代西方理论传统中却通常具有较明显的负面意蕴。在欧洲保守主义者和某些自由主义者所持的、在西方理论界颇具影响力的大众社会理论中,“mass”很大程度上是作为一个轻蔑语被使用,其作为轻蔑语称谓,出现在17世纪末18世纪初,于法国大革命之后得以明确,至19世纪30年代其已经成为公开表示鄙视或恐惧的政治性通用词汇[56]。这些大众社会论者往往自居为知识贵族或政治精英,戴着有色眼镜来看待大众。如古斯塔夫·勒庞认为大众冲动、急躁,缺乏理性,没有判断力和批判精神,夸大感情等等[57]。奥尔特加·加塞特认为大众总是处在既定状态中,就像水流中漂动的浮标一样游移不定、随遇而安,不像精英那样能对自己严格要求并自赋重大的责任和使命[58]。可见,在大众社会理论视域中,“大众”是与“贵族”和“精英”相对立的范畴,被看作是容易受骗、易于被操纵、变化无常、趣味低下、无使命感的乌合之众。

正因为同近似乌合之众的“大众”联系在一起,“大众旅游”也就具有了一种强烈明显的批判意味。因为“大众”审美低下、趣味庸俗、辨别力差,所以“大众旅游”也就会不可避免地被当做庸俗且粗糙的东西。一些西方大众旅游研究者,持精英主义立场,推崇真正的旅行,认为其是一种主动探索的个体行为,从而或轻蔑地认为大众旅游是附庸风雅的从众行为,或视其为“俗中之俗”,大众游客也常常被以“成群的蝗虫”等各种动物意象加以形容[59]。因此,把握“大众”与“mass”在中西语境中的异同和特征,加深对“大众”概念的全面深入理解,不仅直接影响着大众旅游概念的界定,还从更深层意义上关系到大众旅游的立场和价值取向问题。

3.1.2 “Tourism”与“旅游”

首先,“tourism”与“旅游”概念体系的错位,导致了大众旅游概念研究和使用的混乱状况。史甜甜等认为英文“tourism”和中文“旅游”二者的概念体系并不是完全对应关系,而是存在着一定程度上的错位[60]。“tourism”在英文中一般具有“旅游者的活动”和“旅游业、观光业”两种含义。也就是说,英文“tourism”对应于中文中的两个词语,即“旅游”和“旅游业”。而在中文中这两个词语却是可以区分的而且有着较为明显的区别,如张广瑞曾明确表述过“旅游不是产业”[61]。将“mass tourism”中的“tourism”一律翻译为“旅游”,就会造成混淆。Poon的定义所依据和强调的“固定的价格”“标准化的服务”“大批量的销售”等特征,都属于旅游业的特征。张凌云从需求和供给角度分析界定,其旅游业或旅游业产品的属性更加明显。

其次,国内“旅游”研究一度盛行的经济学偏向,使大众旅游概念呈现出片面性,从而更易于受到西方影响。我国受实用主义思想影响,曾一度将旅游的功能简化为经济功能而未能对其政治、社会、文化、教育等方面的功能予以应有的重视[62],造成旅游的定义严重泛化、经济化[63]。单纯从经济的角度解释旅游,就容易导致对“旅游”和“旅游业”两者的误读。其实,国内对“旅游”定义研究已经明显呈现出由“经济属性”向“社会文化属性”再到“个体体验”过渡的趋势,视角从宏观综合的旅游业转向微观个体的旅游者,从技术性定义转向概念性定义。国内仅有的几个“大众旅游”定义都仍凝滞于经济化偏向阶段,未能及时汲取国内已有研究成果,因此就很容易受到西方既有大众旅游概念的影响。

再次,国内“旅游”本质的多元化阐释,也给“大众旅游”概念的本土化造成了一定障碍。有些研究者着眼于旅游对人以及对人类社会的意义,在旅游的本质问题上展开本土性的深入探讨,取得了一些非常有价值的成果。如谢彦君强调旅游活动的目的[64],于光远、冯乃康强调旅游是一种生活方式[65-66],王玉海强调旅游是一种体验[67]。此外,张凌云、曹诗图、宁泽群等人都对“旅游”的概念有较深刻的阐述[68-70]。但是,由于“旅游”涉及众多学科,这些研究都基于各自概念结构体系、研究视角和现实需要而加以诠释,至今尚未能够形成较具权威性的共识。或许因为这些研究成果莫衷一是而令人难抉,所以都没能在现有的“大众旅游”概念中得到充分体现。

3.2 大语境分析

大众旅游概念的界定还受到其所处社会背景的影响。中国和西方国家在大众旅游的社会背景如发生条件、社会制度、发展阶段、目标追求、指导思想以及人的存在状态等方面所存在的巨大差异,也是国内研究者必须要正视并深刻理解的。

3.2.1 大众旅游的西方“后现代”语境

西方大众旅游概念中蕴含的质疑与批判意味,是在现代化高度发达且进入“后工业社会”的背景下,基于后现代主义视角的审视与反思,有利于打破僵化状态、开辟多元创新思路,但它的决绝态度和价值削平等极端态势,导致它的解构意义远大于其建构意义。

首先,“大众旅游”的发生与西方现代性具有内在联系。国内外学者一般认为大众旅游兴起于20世纪50~60年代的西方国家,与现代性有内在联系。现代性为大众旅游提供了前所未有的动力机制,如时空压缩使距离不再是外出旅游的不可逾越的障碍,现代消费社会打破了旅游消费曾经的严格等级限制,理性主义思维方式使人们通过旅游去了解世界的愿望日益增强,可任意支配收入的不断增加和带薪度假制度的逐渐完善为其提供了强大助力,以分工和专业化为特征的福特主义提供了大规模、标准化的旅游产品,同时也造就了大规模的同质化消费模式,等等。因此,大众旅游作为时代发展的产物有其必然性与合理性。

其次,西方现代性危机又引发了大众旅游的异化。西方自19世纪末以来出现了现代性异化现象。一方面,现代性引起了社会异化、环境恶化和人的单向度发展,人被置于机械和技术的世界,其通过“旅游”寻求暂时解脱,以释放不满、怨恨情绪,消除日常生活中的种种不适[71]。另一方面,现代性也引发大众旅游的异化,主要表现在:旅游业提供大量缺乏差异性、刻板以及高度标准化的旅游产品,忽视人的主体性和选择自由等;民族文化被当作商品,直接搬上舞台展演和出售,其真实性不断流失;旅游景区游客的快速饱和带来诸多社会与环境问题;普通劳动者成为大众旅游的主要群体,其旅游活动表现出明显的从属性,等等[72]。

再次,西方“大众旅游”概念中的质疑批判意味深受后现代主义思潮的影响。现代性的异化受到西方学术界的关注和批判,后现代主义思潮随之兴起,到20世纪70~80年代它进入到哲学、社会科学和自然科学等领域,也自然会渗入到大众旅游的观察和批判中。后现代主义聚焦于实然层面上大众旅游的缺陷与问题,和应然层面上旅游的价值特征与发展方向。它主张旅游应当以休闲、娱乐、审美和体验为首要,应当注重多样化的旅游形式、特质化的产品、人性化的服务和合理化的景区建设等。Poon对“大众旅游”的界定以及提出的“新旅游”,正是基于后现代主义视角,对“大众旅游”所作现实性层面的批判性审视和理想性层面的趋势性预设。

3.2.2 我国当下语境大众旅游概念的应有之义

赋予中国现实语境下大众旅游的应有之义,最急迫的任务是解决如何看待大众旅游并对其做出价值判断的问题。因此,需要结合我国实际,思考和澄清下面几个问题。

一是大众旅游的定义应该体现社会主流意识形态,协调学术性话语和政治性话语的关系问题。不可否认在我国现实中,政治性话语对学术性话语仍然具有统领性的影响作用。旅游领域概念界定等的理论研究和旅游业的发展也同样与现实政治和社会主流意识形态不可分离,这从国家对红色旅游的广泛宣传发动和重大资金投入支持等方面可见一斑。大众旅游不能避免意识形态的影响,首先是大众旅游涉及当代中国大多数的人口,具有广泛的社会影响,反映了当前中国一个时代带有普遍性的社会心理。其次,大众旅游可以充当各种意识形态、尤其是主流的政治或文化意识形态的载体,承担着个体塑造功能,如游客从旅游中经受到爱国主义教育和精神洗礼等。再次,意识形态的特征之一是“包含了对现状的看法和对未来的憧憬”,这一“未来”在物质上要超过现状而且通常可望在人的有生之年实现。大众旅游正是向人们描绘了“人人有机会参与旅游”这样一种“超越于现实的值得期待的未来境况”[73],因此具有较明显的意识形态性。2016 年政府工作报告中明确提出“大众旅游”这一词语,更多意义上是一个具有褒扬意味的政治性话语,其与当前国内学术意义上的术语所蕴含的贬抑色彩形成较大反差。因此对大众旅游概念展开中国语境化分析,必须直面中国特色社会主义进入了新时代这一新的历史方位,正处于全面建成小康社会的关键阶段,需要体现习近平新时代中国特色社会主义思想的指导意义,反映当前中国的现实需要和理想追求。

二是大众旅游的内涵有必要涵摄“可持续旅游”“负责任旅游”“生态旅游”等形式,协调大众旅游的概念与其众多所谓对立概念的关系问题。当前西方的大众旅游研究已经经历了一个较完整的“扬、抑、转、合”的过程,进入到更高层次的“公共利益平台”,而我国关于大众旅游的大多数研究仍处在对其“抑”和“转”阶段研究成果的译介阶段,突出特征就是对大众旅游的贬抑和对其对立概念的推崇。笔者认为,简单地依据西方大众旅游的定义,将“负责任旅游”“可持续旅游”“生态旅游”和“利基旅游”等概念与之对立,是不符合中国国情的。比如,西方研究中这些对立概念一般意味着具有小规模的旅游形式,但在中国,以规模大小为依据来区分是不合适的,因为中国旅游资源丰富,旅游形式多样,众多的小规模旅游形式组合在一起,也会获得可观的规模;中国人口基数大,即使是一些小规模的旅游形式,一旦放眼全国众多旅游者,其规模也会很大。再比如,在我国,负责任旅游、可持续旅游、生态旅游等概念一般用来强调旅游或旅游业发展的目标、要求和原则等,所以不宜与大众旅游作为对立关系,而应是包含于大众旅游之中的,或者作为其重要组成部分。我们需要通过重新定义大众旅游的概念,扩大概念外延,调解其与众多所谓的对立概念之间的关系。

三是大众旅游的定义应体现其核心价值、主要任务和评判标准,协调概念界定与现实需要的关系问题。首先,西方大众旅游出现的各种问题,本质上是由其资本主义制度的弊端所引起,如人的片面发展、人的分裂,和以追求利润为最终目的的资本主义生产等。而中国特色社会主义社会制度的终极价值目标是人的自由全面发展,“必须坚持以人民为中心的发展思想,不断促进人的全面发展”[74]。由于旅游能促进人的自由全面发展[75],是人们追求自由全面发展的一种重要方式或途径,所以说,当前我国的大众旅游,正是广大人民群众生存需要得到满足之后的发展需求的彰显,因此其核心价值理应是促进广大人民群众的自由全面发展。扩大消费和拉动经济等功能均属于从属价值,是要服务于核心价值的。其次,旅游参与机会的多少和参与能力的高低越来越成为人民群众生活质量、个人尊严和幸福感的重要标志。2017年、2018年“中国旅游日”的主题就被确定为“旅游让生活更幸福”和“全域旅游 美好生活”。大众旅游发展过程中出现的一些这样那样的问题属于次要矛盾而非主要矛盾,从表现形式和影响程度上也与西方有很大不同。因此,我国的大众旅游定义,应当体现创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,助力解决旅游发展的不平衡不充分问题,也区分于带有“黄、赌、毒”等问题的西方式大众旅游。再次,资本主义推崇权利本位和资本本位,其实质是强势的个人本位;社会主义强调社会本位,其实质是利益和价值的全社会共享[76]。因此公平正义始终是社会主义的题中应有之义,也是我国大众旅游的内在要求。当前我国仍然未实现“人人有机会参与旅游”[77]。因此,大众旅游的概念应上升层次,体现出其对人的解放意义,体现公平正义。

表2 大众旅游中西语境差异

4 中国语境下大众旅游概念的界定

综合以上分析,现对大众旅游概念予以中国语境下的重新界定。

第一,将“大众旅游”中“大众”的所指明确为“人民群众”。这既可以突出“人口的大多数”这个“量”的规定性,以区别于其他有关旅游的概念,又可以涵盖“大众”的特征,尤其是突出其情感色彩上的褒扬性。

第二,将“旅游”界定为一种“闲暇生活方式”。生活方式是哲学和社会科学中一个具有普遍意义的范畴。人们的生活方式按照时间的性质可分为劳动生活方式和闲暇生活方式。一个人的闲暇生活方式就是他的生活方式[78]。从本质上说,“旅游”就是一种闲暇生活方式。因为从时空属性来看,旅游活动的时空属性非常明显,较其他活动方式更能体现出闲暇生活方式的时空约束性特征;从活动内容来看,旅游属于物质生活资料和精神生活资料交叉的闲暇生活方式;从活动形式上看,旅游充分体现出了闲暇生活方式中人的主动性、自由性的特征;从时代性特征来看,旅游是一种先进的、现代的闲暇生活方式。将“旅游”界定为一种“闲暇生活方式”,可改变单纯以经济视角定义大众旅游的褊狭,彰显大众旅游于新时代中国的重大意义。

综上,尝试将“大众旅游”界定为“大众旅游是经济社会发展到较高程度后,广大人民群众为追求自由而全面发展,所普遍向往并能够有条件实现的一种现代异地闲暇生活方式”。这是在充分考虑了中西语境的差异之后作出的主体性界定,可以消除当前国内普遍存在的对“大众旅游”的贬抑倾向,赋予其更多的褒扬色彩,以符合我国国情,体现当前的现实需要和价值追求。同时能提升概念层次以超越当前的“规模说”“产品说”等,并扩大其外延,涵摄当前研究中其众多的所谓“对立概念”,使之不再对立,从而形成一种包含与被包含的关系,在一定程度上,便于学术研讨。

注释

①大众旅游的对立概念另有新旅游(new tourism)、后现代旅游(post-modern tourism)、适当旅游(appropriate tourism)、利基旅游(niche tourism)和软旅游(soft tourism)等等,这些概念也具有一定的影响力。

②关于这些术语的界定非常多且不统一,此处选用的是相关辞典给出的定义。