莫高窟第464窟被盗史实及被盗壁画的学术价值

2020-06-15王慧慧

王慧慧

内容摘要:莫高窟第464窟是一个重要的西夏洞窟,壁画内容丰富,窟内发现了大量文物。窟内文物已流散各地,而壁画也被人切割多处,伤痕累累。本文利用近现代资料阐述了第464窟被盗的历史,并结合20世纪初伯希和奥登堡年拍摄的照片,对被盗壁画的内容与价值进行了讨论。

关键词:西夏;第464窟;被盗

中图分类号:K870.6 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2020)04-0129-07

Abstract:Mogao cave 464 is an important cave of the Western Xia period containing wall murals with a variety of artistic content and many cultural relics. In the last century, however, these relics have been scattered to different parts of the world, while many of the murals not only suffered surface damage but also had several pieces removed. Based on historical documents from the late 19th and early 20th centuries, this paper elucidates the history of the theft of Mogao cave 464 and discusses the contents and value of the stolen murals by combining the images they depict with photos taken by Paul Pelliot in 1908.

Keywords:Western Xia; Mogao cave 464; theft; academic value

(Translated by WANG Pingxian)

莫高窟第464窟(伯希和编号为181号,张大千编号为308号)壁画被破坏严重,查阅伯希和1908年和奥登堡1915年拍摄的照片,发现至少在1915年以前,此窟壁画保存是相对完好的。此窟前室北壁有用利器刻的俄文题记,可知1921年被安置于此的白俄人对此窟有过破坏,因此,有人认为窟内所有的破坏皆是白俄人所为。近来搜集了几条资料,发现在国立敦煌艺术研究所时期此窟也曾遭遇盗窃。

一 第464窟被盗之相关史实

自1900年藏经洞发现起,偏于一隅的敦煌热闹起来,先有各国探险家纷至沓来,后有国内文人、学者、官员络绎不绝,他们用文字、绘画,用摄影等方式对莫高窟进行了不同角度不同内容的记录,这些记录涉及石窟的沧桑变迁,对于石窟历史信息补充和完善具有重要的历史参考价值。近年来,笔者一直从事敦煌研究院院史资料的整理和研究工作,在整理过程中,检校出以下几条国立敦煌艺术研究所时期第464窟被盗的文献资料:

1. 1946年10月14日,常书鸿致傅斯年函:“巡视全窟,发现308窟之壁画被剥取数处。308窟在围墙外,距所址约二公里至北端。鸿自上年十二月底离所时,保管工作即委托职员四人留守,因人手过少,疏于防范,致有此不可挽回之损失,痛心已极。现对于该窟破洞已修好,并加坚实门户,严加闭锁。并经查访来千佛洞参观人员中(四月间)有可能之嫌疑犯数人,但以无确实证据,无法追究。晚对此事因托付匪人(该负责人员已于本月停职),咎有所归,应请处分”。

2. 1946年10月22日,常书鸿呈“中央研究院”朱家骅,报告前往重庆述职期间,莫高窟第308窟洞窟遭到剥窃多处:“谨签呈者:窃本所奉命改隶,适值抗战胜利,同仁均纷纷辞职返里,职亦以所務关系,经请傅孟真先生呈准钧长来渝述职,在离敦之前,对本所同人一再告诫,千佛洞保管工作之重要,留守人员务要做到严密坚守之责任。不料此次返所以后,于九月五日巡视全境,竟发现三〇八窟壁画被人剥窃多处,该窟为元时所建,具有特殊之风格,民九白俄驻扎千佛洞时,业遭深度之摧残,而在本所负责保管之后,仍不免劫运,职责所在,愧痛交集,原拟即刻呈报,惟当时尚冀秘密查访,希有以追回原物,处罚贼犯,经月余之调查,全无线索。经一再分别查询留守职员,佥以范围过广,人手缺乏,一时疏忽所致。查敦煌自南疆公路开辟以后,过客甚多,千佛洞游人亦骤形增加,三〇八窟在围墙以北北首,距所址约三里处,此种事实上之困难,揆之情意,似亦不无理由,但疏忽之责,仍难辞其咎,除业将代理人谢恒坦于九月底停职,并坚实修补洞窟门墙,严加锁闭,周密管理外,职奉命负责保管先民怀实,今竟受此种无可补偿之损失,自知责任所在,应受钧长之严厉处分,于今后保管工作,拟请转呈最高当局亲赐示谕,严令军民损毁之举动,并盼中央酌派宪兵常川此间,专门负责坚守,俾此一千五百余年硕果仅存之文化宝藏,得免再受意外之损失,临呈不胜惶恐,如何之处,敬请钧裁指示,俾便遵命为祷”。

3. 1946年11月5日,“中央研究院”院长朱家骅向行政院汇报此事,并请甘肃省府派宪警保护敦煌石窟:“据本院敦煌艺术研究所所长常书鸿签呈,以该所奉命改隶,适值抗战胜利,同人纷纷辞职返里,该所长亦以所务关系,来渝述职,迨返所后,于九月五日出巡千佛洞各处保管工作,乃发现三〇八窟壁画被人剥窃多处,按该窟为元时所建,具有特殊之风格,民九经白俄,曾遭一度破坏,今此复被盗窃,该所以保管有责,当即四处密查,迄今月余,仍无踪影。查敦煌自南疆公路开辟以后,过客不绝于途,而来游千佛洞者人数亦较往昔激增,该三〇八窟在围墙以外,距所址约三华里处,以人手缺乏,偏顾不易,致有此损失,除据实报备请处分外,关于今后保管工作,拟请转陈贵院,赐以告示,严禁军民损毁,并准予酌派宪兵常川留守,俾获周全此仅存之文化宝藏等语。除电复该所继续追查,并将各洞窟加紧管理外,相应函请查照办理,转饬甘肃省政府协助追缉,就近派宪警常驻,保护各洞窟现有宝藏,仍希惠复为荷。”

4. 同样1946年11月5日,“中央研究院”电敦煌艺术研究所:“(10月22日)签呈已悉,除函行政院饬甘肃省协助查稽外,三〇八窟被剥之壁画,应即继续追查为要。”

由上可知:1945年12月底,常书鸿赴重庆述职,临行前将所务交给干事四人。1946年9月返回,于9月5日巡查308窟时发现壁画被盗,疑为游人所为,即刻彻查追踪,可惜无果。于十月初负荆请罪,分别呈报给“中央研究院”傅斯年和朱家骅。后朱家骅报告给行政院并请令甘肃省协助继续追查。此后不了了之。

对照敦煌艺术研究所1947年度续聘职员名册,可知常书鸿所指的四人是谢恒坦、辛普德、刘荣曾和王晓钟。谢恒坦,时年42岁,江苏水利工程学校毕业,曾任江苏省东海县建设局局长,1945年10月曾任敦煌中学教务主任,后因学校资金难以为继,可能在1945年12月前后到敦煌艺术研究所工作。但从档案上看他是干事,并未做过总务主任,可能是常书鸿临时委派。

第464窟被盗壁画今不知流落何处。那么第464窟被剥窃的壁画内容是什么呢?

二 被盗壁画的内容与价值

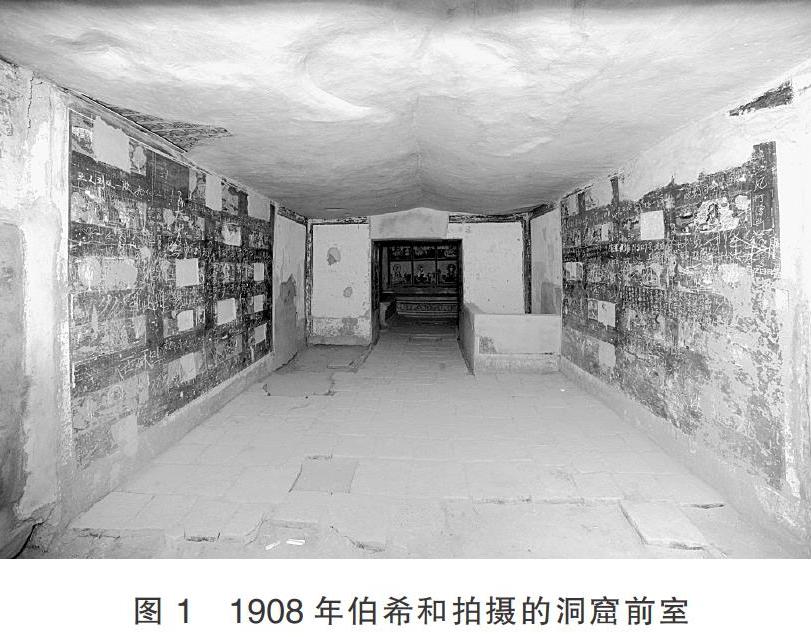

图1是1908年伯希和拍摄的洞窟前室照片,图2是第464窟前室现状,因1946年以后莫高窟一直处于有效管理保护之下,第464窟不再出现类似被盗事件,所以图2中被切割的痕迹应该就是1946年被盗时造成的,据笔者统计,一共有20余切块。

以下我们分别阐述被盗壁画的内容及价值。

(一)前室

破坏最严重的是前室善财童子五十三参壁画(图3)。善财童子五十三参是华严图像的主要内容之一,有关此窟善财童子的研究论文可参阅梁尉英《莫高窟第464窟善財五十三参变》[1]和张铁山等《莫高窟北区464窟回鹘文题记研究报告》[2],两文对善财童子的解读存在很多差异,各持一说。梁尉英主要运用图文对照法,结合伯希和拍摄照片,用《华严经·入法界品》的文字描述与之相比对,但经文内容晦涩,而壁画内容复杂,亭台楼阁、树木掩映,又破坏相当严重,所以比对起来困难大,难免有很多无法对照和对照错误之处。张铁山主要运用回鹘文题记的翻译,但是可能壁画破坏过于严重之故,仅仅翻译南壁,且是南壁中的蓝色回鹘文题记,并未翻译其他大面积的回鹘文题记,由三两个翻译题记整体推断出各壁画的内容。梁尉英在文中已经指出善财童子的图像并不是按照经文顺序绘制的,所以在撇开壁面内容,仅仅依照回鹘文题记翻译就推断壁面内容有失严谨。笔者认为经文与图片结合的方法和参考回鹘文题记辅助研究都很重要,但回鹘文题记解读有限,仅仅依据《华严经·入法界品》来辨认这些复杂的图像有很大的难度,故在方法上需要突破常规的经文对照法,运用以图解图的方式也许对壁画的解释会有更大的突破。

从现有的资料看,有关善财童子五十三参的佛教图赞类文献有《佛国禅师文殊指南图赞》《善财五十三图赞》和一些版画,而甘肃、青海、四川、山西、河北、北京、新疆等地也保存下来一批中晚唐以后的五十三参壁画、雕塑、册页。椎名宏雄[3]、李伟颖[4]、罗凌[5]、董华锋[6]等对图赞类文献的成书年代、版本流传状况、作者以及插图的错位都有所研究,同时文献或版画中标明了各善知识的仪相,这为辨认善财童子五十三参这类图像提供了重要参考,尤其是每一则赞偈后所配的插图更是对图片的释读有直接的指导价值。廖旸[7]、雷玉华[8]、张雪芬等人依据此类图赞已对青海乐都瞿昙寺、四川安岳卧佛院等地五十三参图像进行了研究。按照这个思路,笔者将另文专门对照此窟五十三参内容进行解读。

(二)主室

通过对比主室正壁毁坏前后的照片(图4、图5),我们可见上排壁画中间位置原有一圆形,内绘水月观音。用圆形来补充画面内容是西夏时期常见的艺术表现手法,如莫高窟第61窟十二星座和东千佛洞第7窟的八大菩萨等,此处圆形可能是表现水月观音在月轮中。画面中水月观音坐于方形案几上,右手撑于身后,左手自然放置左膝,身体稍后仰,前隐约可见岩石状物,上置一净瓶。这种水月观音与《妙法莲华经·观音普门品》的组合形式,在敦煌石窟洞窟中绘制尚属孤例,但在西夏版画中多有出现。

现有图可查的水月观音与《妙法莲华经·观音普门品》组合出现的经变版画有两幅:一幅是俄藏TK90《妙法莲华经观音普门品第二十五》,为1189年版本,绘水月观音与观音救难场景[9];一幅是敦煌研究院馆藏编号为D00670的西夏文木刻图解本《妙法莲华经·观音普门品》,此图解图文并茂,首尾完好,是1959年在维修莫高窟宕泉河东岸喇嘛塔时,于最南端一座小型塔婆中发现的[10]。两件《观音经》扉页均为木刻版画水月观音,水月观音坐于一卷云承托的大月轮内,头戴莲花化佛冠,两肩散披秀发,饰璎珞臂钏,身体微微倾斜,右手置于右膝,手持念珠,左手于体侧撑地。扉页后正文为观音菩萨救苦救难及三十二应现身的内容,这与第464窟水月观音与观音三十二应现身的内容组合相似,或许我们可以推断此两者创作年代比较相近。据陈炳应先生考证,西夏文《妙法莲华经》当在乾顺时期的1132年前后翻译、颁布[11],如果此说无误,那么第464窟的绘制年代当在西夏中晚期。

(三)甬道

甬道南北两壁十地菩萨上方圆圈内的图像亦遭切割(图6—图9),虽然学术界比较一致的观点认为甬道壁画要晚于后室观音经变壁画,但是时隔多年,在一个洞窟还沿用如此一致的艺术表现方式也令人诧异。对比圆圈内人物与主室观音现身中人物,发现两者之间有很多相似之处,故笔者认为此两者的绘制年代当相隔不远。甬道后期被拆过,现仅可见四身菩萨像。阿依达尔·米尔卡马力、杨富学《敦煌莫高窟464窟回鹘文榜题研究》[12]一文通过对回鹘文的解读证明甬道是十地菩萨,依据的版本是10世纪别失八里著名翻译家胜光法师翻译的回鹘本,本文利用圆圈内伯希和拍摄的圆圈内的缺失图像,拟从图像学的角度来解读。

义净本《金光明最胜王经》卷4详细描述了十地菩萨的内容[13]。

甬道南壁第一身右上方圆轮内绘制一女子,头发绾冠,身穿长袖襦袍,双手合十,身饰各种珠宝璎珞。对照上述经文,当为经中所描述的五地菩萨,“妙宝女,众宝璎珞,周遍严身,首冠名花,以为其饰”。

甬道南壁第二身右上方圆轮内绘一佛,负头光和舟形背光,饰腕钏臂钏,一手结说法印,一手结禅定印,结跏趺坐在莲花上。莲花周边有兰花、未敷莲花等各种花草,佛两边花瓣环绕。对照上述经文,当为经中所描述的四地菩萨,“四方风轮,种种妙花,悉皆散洒,充布地上,菩萨悉见”。

甬道南壁其他三身虽已残毁,但可断定从东至西分别为一地菩萨、二地菩萨和三地菩萨。

甬道北壁第一身右上方圆轮内绘三身像,右侧一身为佛,身披右袒袈裟,一手上扬,一手结禅定印,结跏趺坐于莲花座上,负圆形头光背光,后还有巨大舟形身光,身光内似绘纹样,惜难以辨识。佛前跪拜两人,头顶高冠,身穿交领大衣。对照上述经文,当为经中描述的十地菩萨,“如来之身,金色晃耀,无量净光,皆悉圆满,有无量亿梵王,围绕恭敬供养,转于无上微妙法轮,菩萨悉见”。莲花座上人物为如来,身光当显示金色晃耀的无量净光;下跪拜的两人为梵王,此身份的确认或可作为同期梵王形象的参照。

甬道北壁第二身右上方圆轮内也绘三身像。中间一身头戴宝冠,身穿大袖襦袍,坐于方形座上,后有一人双手擎大伞盖,前一人头戴幞头,双手抱置胸前。此处侍者所持伞盖与主室南壁头戴莲花帽的国师侍者所持伞盖一致,故笔者推断甬道与前室年代大体为同期。对照上述经文,当为经中所描述的九地菩萨,“转轮圣王,无量亿众围绕供养,顶上白盖无量众宝之所庄严,菩萨悉见”。

甬道北壁其他三身已残毁,可断定自西向东分别为六地菩萨、七地菩萨和八地菩萨。

由此,我们可知甬道十地菩萨圆圈内的壁画内容是完全按照义净《金光明最胜王经》对十地菩萨场景的描述而绘制的,顺序是按照左手南壁外侧往里,按“之”字形到北甬道。

从前述分析可知,圓圈内的图像对十地菩萨的确定具有重要意义;同时这些图像还有另外一层重要意义,即这些内容的释读扩展了《金光明最胜王经》的研究思路和方法。如果没有这些图片,虽然通过回鹘文的解读也可知甬道绘制的是十地菩萨,但我们可能将研究方向主要集中在回鹘文献上,且受到回鹘文题记的约束和限制。因为有了圆圈内的图像,考虑到西夏时期回鹘人在佛教发展史上的重要地位,在图像依据上我们或可暂时摆脱语言的桎酷,放眼其他相关艺术品与之作比较研究,从而在时代研究上有所突破。

目前笔者还未见到有绘制十地菩萨的其他壁画。出土文献方面,有江阴出土北宋端拱元年《金光明经变相图》一幅和中国国家图书馆藏西夏文《金光明最胜王经变相图》一幅,表现十大菩萨及其图像只有后者。此变相图卷一、卷四、卷五、卷十各有卷首版画,前贤对此经多有研究,但未曾涉及图片解说。其中卷四的图片就与莫高窟第464窟甬道圆圈内壁画有很多相似之处(图10),通过对比可推断其参照粉本相似。有了对第464窟十地菩萨的图像解析,即使我们不懂西夏文,也能从图片中得知右上角持伞画面的图像反映的是九地菩萨,右下角一女子跪于菩萨前的图像反映的是五地菩萨妙宝女。由此进一步对照经文就可以将整个画面解读出来:即内圈十个形象表现的是十大波罗蜜因,外圈内的形象为十地菩萨,而且十大波罗蜜和十地菩萨都有明确的编号。这个编号具有重要意义,据此反过来,我们又大致可以推断第464窟甬道其他六地菩萨圆圈内的内容。如果再进一步研究,参照变相图的年代及甬道圆圈内人物的服饰等特点,或许我们在时代判断上也会有一些收获。

总之,1946年第464窟被剥窃的壁画对于研究第464窟的内容和价值具有重要意义,通过以上分析我们可知,无论是前室善财童子五十三参、甬道十地菩萨,还是后室的观音三十三现身都与西夏时期流行的版画密切相关,均可支持西夏说。

三 结 语

总体而言,有关第464窟的研究,前贤主要集中在回鹘文解读及第464窟部分壁面内容的研究上,缺少深入系统的研究。而第464窟内容虽简单,但却有其极大的特殊性。如第464窟是敦煌石窟唯一以两个整壁来展示善财童子五十三参内容的洞窟;是唯一没有题记框,直接将大量题记书在壁画间空隙里的洞窟;是唯一着重表现十大菩萨、而且依据《金光明最胜王经》绘制的洞窟;是唯一出现汉藏结合五方佛形式的洞窟;是最早出现六字真言的洞窟,是受西夏佛教版画影响最重的洞窟。这种种的唯一使得第464窟充满了未知,这些题材和表现手法都突破常规的表现方式,对其创新题材的来源及原因,对图像与仪轨所反映的洞窟功能,在洞窟营建中起重要作用的回鹘人在此时活动于敦煌地区的背景,以及与榆林窟第2窟、第29窟、黑水城出土艺术品、尼泊尔西藏佛教艺术品等关系、第464窟在整个敦煌石窟及中西文化交流上的意义等都待解决。因此第464窟不论横向还是纵向都尚有很大的研究空间,本文只是暂时提出问题,相关问题还待进一步开展研究。

参考文献:

[1]梁尉英.莫高窟第464窟善财五十三参变[J].敦煌研究.1996(3):43-50.

[2]张铁山,彭金章,皮特·茨默.敦煌莫高窟北区B464窟回鹘文题记研究报告[J].敦煌研究,2018(3):44-54.

[3](日)椎名宏雄.〈仏国禅师文殊指南図讃〉の诸本.镰田茂雄博士古稀记念会,编.华严学论集[G]//东京:大藏出版社,1997:467-484.

[4]李伟颖.略探 “善财五十三参图赞”[J].书目季刊,34(1):33-36.

[5]罗凌.〈佛国禅师文殊指南图赞〉作者考略[J].图书与情报,2005(3):85-86、89.

[6]董华锋.〈佛国禅师文殊指南图赞〉作者考论[J].宗教学研究,2018(2):150-160.

[7]廖旸.瞿昙寺瞿昙殿图像程序渊源[J].故宫博物院院刊,2012(6):103、118.

[8]雷玉华,张雪芬.安岳卧佛院善财童子五十三参图像初步辨识[J].成都文物,2013(4):14-19.

[9]俄罗斯科学院东方文献研究,中国社科院民族学与人类学研究所,上海古籍出版社,编著.俄藏黑水城文献:卷23[M].上海古籍出版社,2014:305.

[10]刘玉权.本所藏图解本西夏文观音经版画初探[J].敦煌研究,1985(3):41-48.

[11]陈炳应.图解本西夏文观音经译释[J].敦煌研究,1985(3):49-58.

[12]阿依达尔·米尔卡马力,杨富学.敦煌莫高窟464窟回鹘文榜题研究[J].民族语文,2012(03):79.

[13]义净.金光明最胜王经·卷4:最净地陀罗尼品第六[M].大正藏:第16册.台北:新文丰出版公司,1983:419.