吴语人称包括性问题的类型学研究

2020-06-15盛益民

摘 要 文章基于111个吴语方言点,考察了吴语的人称包括性问题。首先就吴语方言人称包括性问题进行了共时层面的考察;然后从人称代词并列结构词汇化为包括式和启用新语素构成包括式这两个角度,考察了包括式的来源。

关键词 吴语 人称包括性 包括式 共时类型 历史演变

一、 引言

类型学界用“人称包括性”(clusivity)作为人称代词包括式(inclusive)和排除式(exclusive)的上位概念。(参见Filimonova2005)其中包括式指的是包括听话人[如北京话的“咱(们)”],而排除式不包括听话人(如北京话的“我们”)。

Cysouw(2005)认为,相对于排除式而言,包括式是一种更有标记的形式。盛益民(2017)通过分析75种中国境内具有包括式和排除式对立的少数民族语言和42个存在包括式和排除式对立的汉语方言,发现排除式与整个人称代词系统的构造方式高度一致,而包括式则总有特殊的构造方式,这与中国境内语言的包括式多是后起的有密切关系。因此,讨论吴语的人称包括性问题,主要需要讨论的就是包括式的问题。

对于吴语的人称代词包括式,游汝杰(1995)较早进行讨论,文章认为吴语包括式的构造可分成三类: (1) 自+词尾;(2) 第一人称单数+第二人称单数;(3) 第一人称单数+并列连词+第二人称单数。李旭平、申屠婷婷(2016)在此基础上,做了进一步的研究,认为吴语包括式可分为“分析型(analytic)”和“屈折型[1](inflectional)”两类,其中前者包括“第一人称+(连词)+第二人称单数”和“第一人称+(连词)+第二人称复数”,是一种短语形式,后者主要指“反身代词+复数标记”的构词形式。

以上研究為吴语人称包括性问题的研究奠定了良好的基础,但是我们认为还有几个方面需要进一步提升:

第一,需要进行总体性的全面讨论。游汝杰(1995)只是举例性的简单讨论,李旭平、申屠(2016)也没有对吴语的整体面貌做出论述。

第二,类型区分仍有进一步讨论的余地。李旭平、申屠(2016)的“分析型”和“屈折型”基于共时词形结构分析得到,而“第一人称+(连词)+第二人称单数”等是历史语源的探讨,两者可能存在冲突,似乎不能直接对应。而不少上丽片方言的包括式(见下文第三部分第二节)并不能从李旭平、申屠(2016)的类型分类中找到应有的位置。

第三,具体方言点的类型归属以及演变也仍有进一步讨论的空间。比如并列结构来源的情况比李旭平、申屠(2016)的归纳更为复杂,见下文第三部分的详细讨论;再如李旭平、申屠(2016)认为无锡方言的包括式na-i中的na是并列连词,可是无锡方言并无na作为并列连词的用法,也需要进一步讨论。

本文基于一定数量的吴语方言点样本材料,从包括式来源类型的角度,对吴语的人称包括性做进一步的分析。

在讨论之前,首先需要对本文讨论范围做一说明。学界普遍认同徽语具有吴语的底层,但与吴语的分合存在争议。尤其是浙江境内的严州片方言争议更大,曹志耘 (2006)、Coblin(2008)都认为严州片有与吴、徽语皆不相同的独特性,不过由于其在词汇方面与吴语关系更为密切(曹志耘2006),所以本文将其归入吴语中一并讨论。而宣州片吴语的词汇、语法受临近江淮官话影响较大(曹志耘,秋谷裕幸2016),本文并不包括。所以本文的讨论范围是除去宣州片的吴语加上具有争议的严州片方言。本文对吴语的分区,北部吴语依照《中国语言地图集》第一版[香港(朗文)有限公司,1987],南部吴语依照《中国语言地图集》第二版(商务印书馆,2012)。本文讨论的范围共111个方言点,具体的材料来源请参盛益民(2020)。

二、 吴语的人称包括性问题

(一) 人称包括性的语义内涵

在人称包括性的具体语义内涵上,世界语言显示出了纷繁复杂的类型。Comrie和Smith(1977)的调查问卷中区分了第一人称非单数形式的七种可能类型: (1) 包括式排除式;(2) 仅有包括式;(3) 仅有排除式;(4) 包括式排除式普通式[2];(5) 包括式普通式;(6) 排除式普通式;(7) 仅有普通式。[3]

汉语学界往往把包括式以外的另外一个复数称为“排除式”,但其实也可能是既可以表示包括听话人又可以表示排除听话人的“普通式”。赵元任(Chao1968)很早就已经指出,北京话和普通话在这个问题上的差异: 北京话“我们”只用于排除式,“咱(们)”只用于包括式;而普通话的“我们”既可以表非排除式又可以表包括式。汉语方言中的类似情况可参张盛开(2013)的进一步讨论。

吴语在人称包括性的类型方面,有三种不同的情况:

第一,仅有普通式。本文的111个方言点中,有58个点在人称包括性上不做区分[4],比如绍兴话的“伢”[a4],例如:

(1) 伢今朝先去,诺屋里唻带,明朝伢再一堆生去。我们今天先去,你在家,明天咱们再一起去。

第二,“包括式排除式”型。如无锡方言(陈祺生1988)、吴江方言(刘丹青1999)、汤溪方言(曹志耘1987)、温州方言等,包括式与排除式有严格的区分。比如吴江包括式用“吾它”、排除式用“吾堆”,有严格的分工(刘丹青1999):

(2) 吾堆走特,早点歇吧。我们走了,你早点休息吧。

(3) 吾它走吧,勿要脱夷多拌特。咱们走吧,别跟他多啰唆了。

再比如温州方言排除式用“我俫”,包括式用“卬你”,也有严格的区分:

(4) 居日我俫宿教室底,你走图书馆;明朝卬你再一起走图书馆。今天我们在教室,你去图书馆;明天咱们再一起去图书馆。

第三,“包括式普通式”型。比如金山张堰方言,“我肯=”只能用于包括听话人的场合,是包括式;而“我拉”及其合音“□[na6]”则既可以包括听话人,也可以不包括听话人,是普通式,例如:

(5) 我拉/*我肯=先吃,甚=等脱歇。我们先吃,你等一会儿。

(6) 明朝我拉/我肯=一淘去。明天咱们一起去。

浦江虞宅话的情况也是如此,例如(盛益民,毛浩2018)[5]:

(7) 我得/*我尔得去,尔弗去。我们去,你不去。

(8) 弗去算啊,我得/我尔得一记生去。他不去算了,咱们一起去。

不过由于多数研究者未对包括式对应形式的语义内涵做出说明,本文姑且用“排除式”来涵盖排除式和普通式这两种情况。

(二) 吴语包括式的分布范围

在本文的讨论范围内,一共得到52个点具有包括式[6],详见表1:

有几个问题需要进一步讨论:

第一,地理分布状况。包括式在地理分布上具有一定的规律: 一方面,南北分布不均衡,北部吴语分布比较少,63个北部吴语方言点中,只有10个点有包括式;而南部吴语44个点中,有39个点有包括式。另一方面,分布具有区域性,比如北部吴语中,常州、江阴、宜兴[7]、无锡为连续分布,吴江、金山、嘉善、平湖也是连续分布;整个台州片内的情况也比较一致;等等。

第二,代词词形。多数点只有一种包括式的词形,不过临海大田、黄岩、温岭、永嘉、武义等地区则存在两种词形。部分方言不同包括式形式还有句法上的差异,比如上饶田墩方言中,宾语位置倾向于使用双音节形式“□俫[A51le0]”,却基本不用单音节的“□[A51]”,比如: (胡松柏,吴艳芬2020)

(9) 渠俫要打□俫[A51le0]/*□[A51]。他们要打咱们。

第三,从来源上看,吴语包括式主要有兩种方式: 一种是基于人称代词并列结构;另一种就是启用全新的语素,瓯江片、金衢片主要是使用反身/强调代词“自”,而上丽片的则是通过内部语音交替构成。此外,缙云方言的包括式“自忒尔z214thei5i3”同时使用以上两种方式,在样本中只有一个方言点,本文放入后一种类型中讨论。本文第三部分、第四部分会专门讨论这两种不同的包括式构成方式。

(三) 吴语包括式的兴废

从构成方式上看,吴语的包括式都是后起的创新形式。我们认为原始吴语并无人称包括性上的区分,只有复数普通式。在包括式产生之后,原来的普通式或者仍保持原样,或者转变成了排除式。

在有人称包括性区分的语言或者方言也会瓦解这种区别: 或者是包括式的消失,或者包括式发展为普通式。盛益民(2017)已经指出,如沈阳等部分东北话的“咱”就从包括式发展成了普通式。在吴语中也有类似的情况,比如卢笑予(2013)指出,临海城区方言的“我□[8]e53na22”在老派中是包括式,与排除式“我搭人/班人”对立;不过在新派中,人称包括性基本上已经消失,“我□e53na22”成了人称代词的普通式。

三、 人称代词并列结构词汇化为包括式

LaPolla(2005)指出,在所考察的69种有包括式、排除式对立的藏缅族语言中,很大一部分语言的包括式由第一人称和第二人称代词形式通过复合的方式构成。阿尔泰语系的部分语言也是用这种方式构成包括式,如兰司铁(1981)指出蒙古语、通古斯语的包括式来源于第一人称与第二人称形式的组合;松本克己(2003)[9]通过构拟认为,通古斯语和蒙语的包括式,满语的muse(文言形式)、索伦语的miti、乌德盖语的minti或者蒙古语的bida(文言形式)、东部裕固语的budas等形式,都是第一人称代名词*m/b-和第二人称代名词*t/s-结合而产生的形式。类似的构造方式在汉语方言中也很常见,而且情况要更加复杂,具体请参张盛开(2013)的讨论。

李旭平、申屠(2016)讨论吴语时,就指出吴语有两大类: (1) 第一人称单数+and+第二人称单数,包括“我(和)你”“我和”“和你”三小类;(2) 第一人称单数+and+第二人称复数。其实相关情况可能更为复杂。本文认为应该分为完整式和熔合式两类,完整式就是“第一人称单数+连词+第二人称+(复数标记)”,而熔合式是在完整式基础上发生了合音、省缩等语音销蚀手段。方便起见,下文用1sg表示第一人称代词单数,1pl表示第一人称复数排除式,2sg表示第二人称单数,AND表示并列连词,PM表示复数标记,用[ ]表示合音。

(一) 完整式及其合音形式

有15种吴语方言属于这种情况。

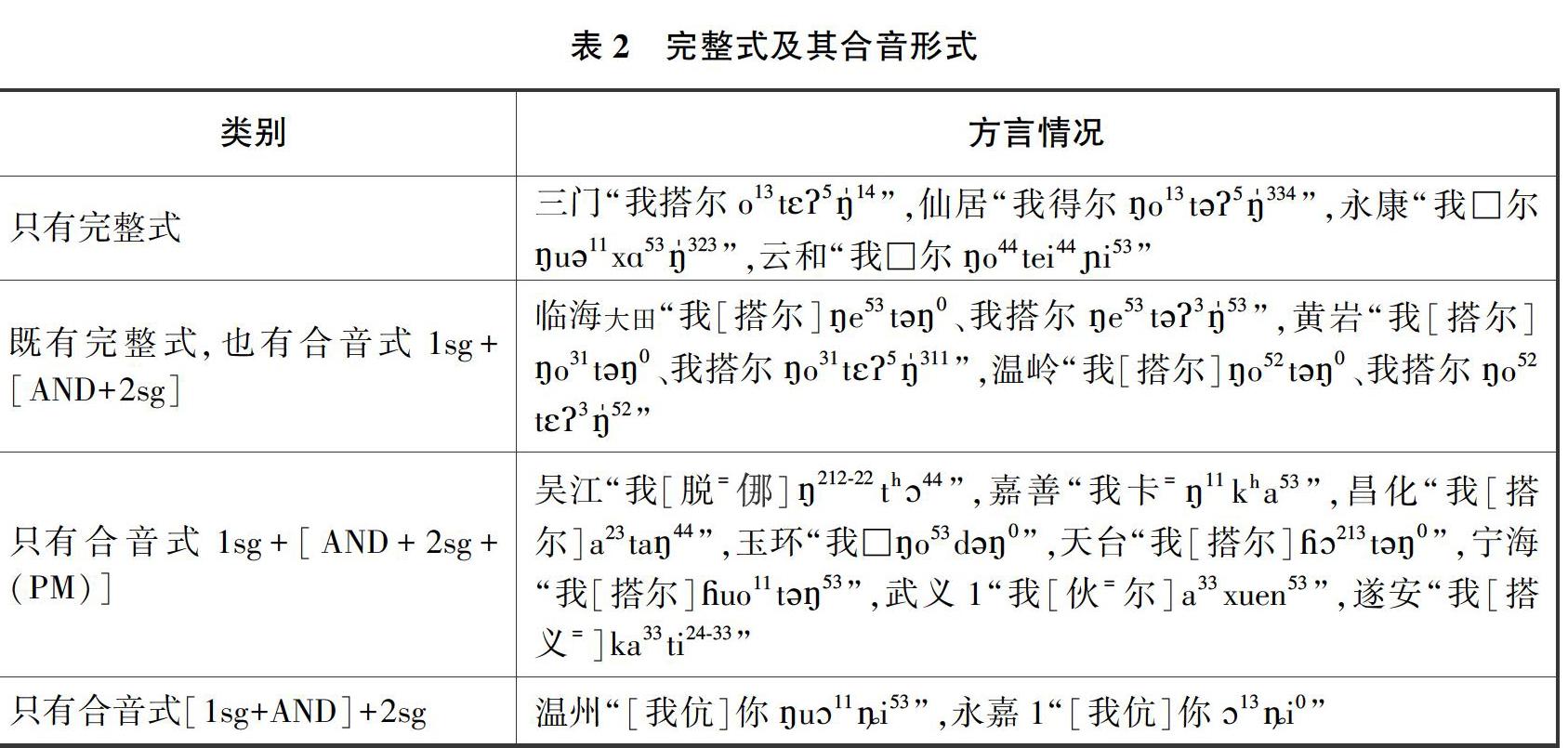

其中,完整式暂时只见“1sg+AND+2sg”一种情况,其合音式包括“[1sg+AND]+2sg”和“1sg+[AND+2sg+(PM)]”两种。又可以分为四个小类,详见表2:

台州地区多个点同时存在两类形式,是观察完整式合音的绝佳材料,具体请参黄晓东(2004)的讨论。

多数点的合音情况比较明确。比如吴江方言的形式,刘丹青(1999)已经指出,其中的th为连词“脱=”与第二人称单数“”的合音。关于温州的“卬你”,游汝杰、杨乾明(1998)和郑张尚芳(2008)均指出,其来自“我伉和你”[4khu5i4]的合音。曹志耘(1999)指出遂安话的ka33ti24-33的后字是“搭义=你”的合音。

另有几个点的情况需要专门讨论。先来看嘉善的情况。嘉善话的人称代词情况如表3所示:

嘉善话的包括式为“我卡=11kha53”,我们认为“卡=”是由并列连词“客=k5”与第二人称复数“□拉n11la13”合音的结果。再来看武义。傅国通(2010)认为包括式a33xuen53的后字为并列连词“伙=xuo53”和第二人称“侬”的合音,不过由于武义方言的第二人称“侬”本身就来源于“尔侬”的合音,“尔”[*n]是武义第二人称更早的形式,似乎“伙=尔”合音更能解释现在的语音情况。

(二) 省缩式及其合音形式

省缩式主要是基于完整式“1sg/1pl+AND+2sg+PM”,包括后省式、前省式、中省式三种情况。

各类在吴语中的情况如表4所示,同时列上本方言的并列连词作为比较。

此外,建德方言用“尔夏n213ho55”,前项是第二人称单数“尔”。对于以上情况,有几个方面需要讨论:

第一,从代词词形上来看,多来自前项为第一人称单数,后项为第二人称单数的并列结构。不过新昌和建德前项是第一人称排除式,建德方言前项是第二人称单数“尔”,比较特殊。而后项则是第二人称单数、复数都有,在台州地区更是以后项复数为主。

第二,各地都能看出与并列连词的关系,武义等地并列连词在包括式中有声调的差异,为变调的结果。只有常州、宜兴和无锡三地的情况并不一致。根据赵元任(1956),当时的常州、宜兴话都还用“哈=”表示并列连词[10],可见常州的“瞎=”和宜兴的“哈”早期也有并列连词的功能,这个并列连词在周边的江阴等地至今仍用,只是之后并列连词为“高=”“同”等替换了而已。无锡的情况大致也是如此,早期应该也用“瞎=”并列连词,“□你na13i13”前字读n-,则可能是“瞎=”类并列连词受“你”逆同化所致。常州一带的这类情况,需要专文讨论。

第三,进一步的合音只见于中省式。曹志耘(1987)已经指出汤溪的ɑ/ɑo113为“我ɑ113”和“尔113”的合音。而东阳的情况需要进一步讨论。李旭平、申屠(2016)记录东阳马宅话的词形为an423-na,但东阳马宅话的第一人称、第二人称单数分别为“我u423”和“尔n423”,所以文章认为东阳话早期的第一人称为*a,an来源于*a和n的合音。不过文章在注中提到,王健教授认为,因为东阳马宅话没有un这个音节,an也可能是u和n 的合音之后的音系调整。而如果对照东阳其他地区的uan11nɑ324,似乎后一种说法更加符合实际情况。

第四,在中省式中,除了汤溪话直接发生“我尔”的合音外,其他几点均有复数标记。关于东阳、磐安类的情况,是合音之后加复数标记(黄晓东2016),还是复数标记为第二人称代词复数的一部分(李旭平,申屠2016),学界有不同的观点。从浦江方言的情况来看,似乎后一种分析更具有解释力。

此外,建德方言“和”的白读为[u334]、文读为[ho211],而口语中的并列连词则说“□[te55]”,该方言包括式“尔夏=n213ho55”的来源,曹志耘(1999)指出是否为第二人称“尔”加上文读的“和”尚存疑问。[11]宣平方言“伙=人xo55nin0”的前字为并列连词,但是第二人称是用“尔223”;庆元方言的“我□o221~55”的后字,曹志耘等(2000)已经指出有可能是第二人称单数“尔ie221”的儿化。这三个点是否属于这一类尚需进一步研究。

(三) 词汇化程度问题

完整式是通过并列的方式构成,由短语形式词汇化而成,但是否真的已经成词,学界一般不讨论,这也是今后进行单点描写时需要着重讨论的问题。

而合音式、省缩式则基本上都已经是词汇化的包括式了,当然其中还有些复杂的问题需要讨论。

Cysouw(2009)区分了两类不同的包括式: 统一包括式(1+2+3,除了包括听话人,也可以包括听说双方外的第三方)和最小包括式(1+2,只包括说话人和听话人)。

由于人称并列结构多来源于“1sg+AND+2sg”,因此我们认为其最初是最小包括式,只能包括听话人和说话人两者。比如黄晓东(2004)已经指出,台州方言第一人称包括式一般只包括说话者和听话者两人,超过两人的场合则须用“我等=三个、我等=四个、我等=大家”等说法。戴昭铭(2003)指出,天台方言用“我等”作为包括式,而另一个代词形式“我拉”除了用作排除式,還能包括听话人在内的群体,例如:

(10) 票买好了,我拉三个天亮随队走。咱们三个明天一起走。

这也许与“我等”是最小包括式有关,多于两者的时候只好由“我拉”来表达。从另一个角度也可以认为,台州片的包括式还尚未彻底的词汇化。

而大多数的方言虽然包括式来源于“1sg+AND+2sg”,但是已经可以表达统一包括式了。比如温州话的“卬你”虽然也来源于并列结构,但是其所指可以不限于听说双方,是统一包括式,例如:

(11) 卬你三个统是浙江人。咱们仨都是浙江人。

如果已经发展到统一包括式,则说明已经彻底的词汇化了。

四、 启用新语素构成包括式

(一) 反身代词发展为包括式

由反身代词发展为包括式,是启用新语素作为包括式的重要手段。

在本文的样本中,共有9个吴语方言点属于这种情况,主要分布于瓯江片与金衢片。其分布情况详见表5:

郑张尚芳(2008)指出,温州话除了“卬你”,也用“自俫”“自俫人”“自班人”作为包括式;李旭平、申屠(2016)指出,东阳马宅话包括式除了用an423-na,还可以用“自拉i354-la”表示包括式;根据林晓晓(2011),台州路桥方言也可以用“自□s22-25e22-55”作为包括式,e22也是本方言的人称代词复数标记。可见这种类型分布的范围可能更广。

从反身语素上来看,8个点使用“自”;而文成用“大=”,是因为当地用“大=自da31z53”[12]作为反身代词。

从包括式的共时构成方式上来看,主要有以下几种类别:

第一,反身语素+复数标记。瑞安、平阳、苍南、文成、金华、景宁都用这种方式。样本之外的东阳马宅、路桥也是这种情况。金华方言的情况比较特别,不仅可以合音,而且口语中以合音式的使用更为常见;另一方面,还可以在“自两”或合音式之前加上“我”。

第二,反身语素+AND+2sg。缙云方言的“自忒尔”[13]属于这种情况。另外,义乌佛堂方言的“自侬”我们认为也是来源于“反身语素+AND+2sg”,“侬”为义乌佛堂的第二人称代词,并列结构省略连词就形成了“自侬”。[14]在本文的样本之外,孙宜志(2015)指出,金华部分地区的包括式“自侬”来源于省略连词,“我自哄=”的“哄”来源于x-声母连词与“侬”的合音;而根据我们的调查,缙云五云方言说“□[xai44]自”,[xai44]是该方言的并列连词,这个包括式可能是由“1st+AND+反身语素”省缩而成的。

第三,反身语素+其他成分。乐清的“娘=”本字和来源不明。

吕叔湘(1985)认为北方官话的包括式“咱”来源于“自家”的合音,又指出“咱”和其前身“自家”都有三个义项: (1) 与“别人”相对,表示“自己”,常常放在“你、我”之后做同位语;(2) 表示“我自己”的意思;(3) 泛指的用法,表示“你或我或任何人”或“你我”的意思。并认为“‘咱们等于上面的复数‘咱,包括‘你和‘我,构成所谓包括式第一身复数”。而李旭平、申屠(2016)则根据吴语的材料,认为包括式是由反身代词发展而来的,同时认为复数标记在其中起到了重要的作用。

我们也同意包括式来源于反身代词的观点,文成方言用非“自”的反身代词来构成包括式,是这方面的重要支持。至于演变的机制,我们认为主要与说话人的立场(stance)有密切关系: 当说话人把听话人当成自己人,那么“自+复数标记”就可以从“自己人、自己这些人”重新分析为包括式了。这种转变在家庭内尤其容易发生,家人肯定都是自己人,比如瑞安话中,“拉”是专门用于指家庭的连类标记,(吴越2019)“自+拉”则既可以表示“自己家”,也可以表示“咱们家”,可以为我们的推断提供佐证。

(二) 内部语音交替产生包括式

吴语上丽片上山小片开化、常山、江山、上饶、广丰、玉山和丽水小片的龙泉、遂昌各方言点的情况则比较特殊,学界之前并无专门讨论。

这些点的包括式似乎不是由并列结构融合而来,表6列出各地第一人称、第二人称以及第一人称复数的形式作为比较:

这些方言点的包括式都是基于某个词根语素再加上复数标记而成。其中的词根语素从语音上可以分为三类:

第一,影母蟹开二佳韵上声,与“矮”同音,包括: 开化、广丰、玉山。

第二,影母山开二山删韵,在同音字表中没有找到同音字,包括: 常山、遂昌、江山。其中常山、江山是阴上,遂昌是阴平。

第三,疑母蟹开二佳韵上声,也无同音字,包括: 上饶、龙泉。

秋谷裕幸(2003)比较了常山、江山、广丰、玉山四地的情况,将“咱们”一词的词根形式构拟为*~3,并认为玉山、广丰发生了例外性音变,导致鼻音脱落,才混入蟹开二佳韵。[15]秋谷的观点非常具有启发性。当然,如果考虑常山等地的情况,似乎早期形式构拟为*a~/*~可能具有更加广泛的解释力。

根据秋谷裕幸(2003),这个区域“我”的早期形式可以构拟为*ɑ4。我们认为包括式读*a~/*~可能是一种通过内部语音交替产生的创新形式。

五、 总结与讨论

本文对吴语的人称包括性进行了研究,得到以下结论:

第一,在本文的111个样本方言点中,有52个点具有人称包括性的区分,其中南部吴语的占到80%以上。

第二,吴语中,与包括式对应的可能是排除式,也可能是普通式,情况较为复杂。人称包括性可以产生发展,也会消失瓦解。

第三,吴语包括式的构成方式主要是两种: 一种是基于人称代词并列结构;另一种就是启用全新的语素,瓯江片、婺州片主要使用反身/强调代词“自”,上丽片则是通过内部语音交替构成。当然,像泰顺话的“□你人na22i35n0”和龍游话的“阿侬5n0”,其具体归属还有待进一步研究。

在讨论吴语人称包括性的基础上,可以进一步讨论汉语人称包括性对立的来源问题。

自张清常(1982)、梅祖麟(1988)等以来,有不少研究者认为汉语包括式的产生受到了其他语言的影响。比如梅祖麟(1988)指出,从历史文献看,直到唐代还没有包括式和排除式的区分,汉语自身并无产生这种对立的可能,北方方言的包括式来源于阿尔泰语影响,而闽语的包括式则是东南地区少数民族语言的底层现象。对此,张盛开(2013)、吴建明(2013)等均提出了质疑。

我们认为,汉语中的情况不能一概而论,北方官话包括式的产生可能有接触的因素在其中起作用[16],而南方方言的情况则未必都与接触有关。从吴语的情况来看,包括式应该都是自发产生的。

在这个问题上我们赞同刘丹青(2008)较为中立的态度:“除非有其他的确凿证据,否则这种推论未必合理,因为包括式和排除式之分在南北方言和世界语言中分布得相当广泛……仅仅语义上的同类区分不能作为借用的证据。”

附 注

[1]原文作“曲折型”,为手民之误。

[2]本文按照刘丹青(2008),把不区分包括式、排除式的或者说同时可表包括式、排除式的形式叫作“普通式”,相当于吴建明(2013)一文中的“统一复数式”。

[3]对于该问题更详尽的讨论,可参看Cysouw(2009)提出的人称聚合理论及吴建明(2013)的评介。

[4]根据本文所依据的材料,金坛方言并无包括式。不过孟济元(1993)指出,金坛话的“俺=您=”为包括式,“我啊”为排除式。相关问题有待核实。

[5]在浦江话中,包括听话人的场合,用“我尔得”比“我得”更有拉近距离的语用色彩。

[6]曹志耘(2008)“咱们他们不去,~去吧”地图中的情况与本文的样本略有差异,地图中上海青浦也有包括式,而新昌、宁海、瑞安等具有包括式的点地图未标。

[7]根据黄河(2017),宜兴西部并不存在包括式与排除式的对立。

[8]原文写作“我侬”。不过从与台州片其他方言的比较可知,na可能是“搭尔”合音之后,声母发生了t>n的特殊音变。

[9]转引自张盛开(2013)。

[10]黄河(私人交流)告知,宜兴的洋溪、沙塘老中层都用“替”,“同”“哈”也都有人使用。

[11]不过,吴语中并无其他来源于“2sg+AND+1sg”的方言点。

[12]“大=自”可能来自“独自”的意思。郑张尚芳(2008)指出,温州话用“自”或“独自”表示“自己”的意思。

[13]而根据笔者调查,缙云五云方言用“□[hai53]自”作为包括式,“□[hai53]”就是该方言的并列连词。

[14]盛益民(2019)同意施俊(2013)的看法,认为义乌的“自侬”中“侬”保留了复数标记的用法。现在看来,这种说法并不可靠。

[15]秋谷裕幸(2003)还认为,其可能与赣语建宁方言的包括式“□an1多”、闽语邵武方言的“□ien1多”有语源关系。不过两类声调有异,是否同源尚需进一步研究。

[16]北方官话包括式的语素“自家(们)”是汉语自身的,可见具体的机制是接触引发的语法化。

参考文献

1. 曹志耘.金华汤溪方言的词法特点.语言研究,1987(1).(本文发表时署名“曹耘”)

2. 曹志耘.严州方言代词系统.∥李如龙,张双庆主编.代词.广州: 暨南大学出版社,1999.

3. 曹志耘.浙江省的汉语方言.方言,2006( 3): 255-263.

4. 曹志耘等.吴语处衢方言研究.东京: 好文出版,2000.

5. 曹志耘主编.汉语方言地图集·语法卷.北京: 商务印书馆,2008: 004.

6. 曹志耘,秋谷裕幸主编.吴语婺州方言研究.北京: 商务印书馆,2016: 409.

7. 陈祺生. 无锡方言中的代词.∥华东大学中文系《汉语论丛》编委会编.汉语论丛.上海: 华东师范大学出版社,1988.

8. 傅国通.武义话的代词.∥傅国通.方言丛稿.北京: 中华书局,2010: 188-197.

9. 胡松柏.吴艳芬.江西上饶县田墩话的代词.∥陈忠敏,徐越主编吴语研究(第十辑).上海: 上海教育出版社,2020.

10. 黄河.社会地理语言学视野下的微观方言研究——以宜兴方言为个案.北京大学博士学位论文,2017: 185.

11. 黄晓东.台州方言的人称代词.∥《开篇》编辑部.开篇.东京: 好文出版,2004(23).

12. 黄晓东.婺州方言的人称代词.∥浙江大學汉语史研究中心编.汉语史学报(第十六辑).上海: 上海教育出版社,2016.

13. 孟济元主编.金坛县志.南京: 江苏人民出版社,1993: 768.

14. 兰司铁.阿尔泰语言学导论.陈伟,沈成明译.北京: 中国社会科学出版社,1981: 1974.

15. 李旭平,申屠婷婷.吴语包括式人称代词的构成和类型.∥浙江大学汉语史研究中心编.汉语史学报(第十六辑).上海: 上海教育出版社,2016.

16. 刘丹青.吴江方言的代词系统及内部差异.∥李如龙,张双庆主编.代词.广州: 暨南大学出版社,1999.

17. 刘丹青编著.语法调查研究手册.上海: 上海教育出版社,2008: 366.

18. 林晓晓.吴语台州(路桥)方言词汇.∥《东方语言学》编委会,上海师范大学语言研究所编.东方语言学(第九辑),上海: 上海教育出版社,2011.

19. 卢笑予.浙江临海方言的人称代词.台州学院学报,2013(4).

20. 吕叔湘.近代汉语指代词.北京: 学林出版社,1985: 94-101.

21. 梅祖麟.北方方言中的第一人称代词复数包括式和排除式对立的来源.∥北京大学中国语言学研究中心《语言学论丛》编委会编.语言学论丛(第十五辑),北京: 商务印书馆,1988.

22. 秋谷裕幸.吴语处衢方言西北片古音构拟. 东京: 好文出版,2003,140.

23. 施俊.论婺州片吴语的第一人称代词——以义乌方言为例.中国语文,2013(3): 128-136.

24. 盛益民.中国境内语言人称包括性问题的类型学研究.民族语文, 2017(4): 3-16.

25. 盛益民.从复数单数化看汉语方言人称代词单数后缀“侬”的来源.Bulletin of Chinese Linguistics.2019(12): 29-51.

26. 盛益民.吴语人称代词的共时类型与历史演变.国家社科基金青年项目结项书,2020.

27. 盛益民,毛浩.南部吴语人称代词复数标记来源类型新探——从浦江(虞宅)方言的人称代词谈起.∥浙江大学汉语史研究中心编.汉语史学报 (第十九辑).上海: 上海教育出版社,2018.

28. 孙宜志.金华方言的“咱们”.∥北京大学中国语言学研究中心《语言学论丛》编委会编.语言学论丛(第五十二辑).北京: 商务印书馆,2015.

29. 吴建明.人称“聚合结构”理论的汉语视角.当代语言学,2013(4).

30. 吴越.现代汉语代词及相关形式的指称研究.浙江大学博士学位论文,2019.

31. 游汝杰.吴语里的人称代词.∥吴语和闽语的比较研究.上海: 上海教育出版社,1995.

32. 游汝杰,杨乾明.温州方言词典.南京: 江苏教育出版社,1998: 205.

33. 张清常.汉语“咱们”的起源.∥南开大学中文系《语言研究论丛》编辑部编.语言研究论丛(第二辑).天津: 天津人民出版社,1982: 91-95.

34. 张盛开.第一人称代词复数排除式和包括式的对立——以汉语方言为中心.东京: 好文出版,2013: 155.

35. 郑张尚芳.温州方言志.北京: 中华书局,2008: 236.

36. 赵元任.现代吴语的研究.北京: 科学出版社,1956.

37. Chao Y R.(赵元任). A Grammar of Spoken Chinese. Berkeley: University of California Press,1968: 104,637-638.

38. Coblin W S. On the Classification of the Yánzhōu Dialects. Bulletin of Chinese Linguistics, 2008,2(2): 85-91.

39. Comrie B, Noval S. Lingua Descriptive Studies: Questionnaire. Lingua, 1977,42 (1): 11-71.

40. Cysouw M. Inclusive/Exclusive Distinction in Independent Pronouns. ∥Haspelmath M, Matthew S,Dryer D G. et al. (eds.) The World Atlas of Language Structures. Oxford: Oxford University Press,2005.

41. Cysouw M. The Paradigmatic Structure of Person Marking. Oxford: Oxford University Press,2009.

42. Filimonova E.(ed.) Clusivity: Typology and Case Studies of the Inclusive-exclusive Distinction. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company,2005.

43. LaPolla R J. The Inclusive-exclusive Distinction in Tibeto-Burman Languages. ∥Filimonova E.(ed.) Clusivity: Typology and Case Studies of the Inclusive-exclusive Distinction. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2005: 291-312.

(復旦大学中文系,复旦大学现代语言学研究院 上海 200433)

(责任编辑 刘 博)