婴幼儿先天性白内障术后无晶体眼的验光与配镜

2020-06-15何妙玲傅鹭鑫吕红丽

文 何妙玲 傅鹭鑫 吕红丽

儿童盲是世界范围内重大的公共卫生问题,全球约有盲童150万,其中75%生活在中国及其他发展中国家[1~2]。先天性白内障是导致儿童盲的主要原因,约占盲童总数的10%~38%[3];随着手术方式的不断改良、科学技术的不断提高,临床上先天性白内障的手术成功率得到了很大提高;但对于有视力残留的患儿,手术还只是治疗的开始,术后的视力训练、视力康复应当引起足够重视。由于婴幼儿生长发育迅速等因素,何时植入人工晶状体(intraocular lens,IOL)目前仍有争议[4];在IOL植入之前,针对先白术后无晶体眼状态如何验光、怎样配镜目前国内外尚无统一标准;结合国情,不少学者认为框架眼镜是最传统的屈光矫正方式,价格相对便宜且验配方便,随着儿童眼轴和屈光状态的发展可随时更换[5]。鉴于先天性白内障术后视功能的重建和恢复,对于患儿及其家庭和社会都有重大意义,笔者结合临床实践拟对先白术后检影验光、框架眼镜的验配问题进行讨论。

1 先白术后的验光

1.1 验光时机

先白术后人眼处于无晶状体眼状态,即高度远视状态。该类患儿在这一阶段内光刺激无法正常聚焦,视网膜成像不清晰,导致视觉发育受阻,尽早给予屈光矫正成了关键环节;儿童白内障应在术后1~2周验光配镜为宜[6],及早配镜使视网膜成像清晰,促进视觉正常发育,防止儿童弱视发生[7];由于高度远视镜片定做需要较长时间,为使术后尽快得到有效光刺激,建议有经济能力的家长术前预先备好一副眼镜,大致度数可以根据患儿年龄及术前A超眼轴数值推算,有学者认为1岁以内以+20.00DS为过渡镜,术后第一时间戴上。这种方法虽然不够准确,但对于高度远视状态,戴镜比不戴镜要有意义,尤其是对幼儿无晶体眼而言[8]。

1.2 验光方法

小儿验光一般采用客观验光方法,如检影验光、电脑验光,而后者只适合一些年龄较大可以配合电脑验光、注视视标的儿童,故在婴幼儿屈光检查中,检影验光成为不二之选,其比主觉验光提供的数据更加可靠。儿童检影验光主要有4种常用方法:睫状肌麻痹检影验光、视近检影验光、动态检影验光及静态检影验光[9]。

先天性或外伤性白内障已进行晶状体摘除或联合人工晶状体植入术儿童,可使用苯肾上腺素滴眼液或0.5%复方托品酰胺滴眼液散大瞳孔后验光[10]。值得注意的是,此处散瞳验光并非睫状肌麻痹性验光,因为无晶体眼失去正常调节功能,临床上常用美多丽或卓比安点眼后验光,瞳孔散大影动清晰,尤其是第一次验光;复查时建议采取视近检影验光,必要时视情况决定是否散瞳。

1.2.1 检影时的配合问题

婴幼儿睡眠时检影不失为最佳选择,检影时可取得家长的配合轻拉上眼睑,暴露瞳孔,由于是高度远视状态,插片后光带得到放大,检影并无难度;若小儿处于清醒状态,建议跟家长沟通配合,采用声音、影像吸引,尽量保持小儿在安静状态,以保证检影的顺利及结果的准确性;对于不配合患儿专科医生可用10%水合氯醛,按0.3~0.5ml/kg体重进行口服或灌肠,半小时后检影验光[11];若合并其他眼科特检项目,可尝试手术室验光。

1.2.2 检影时眼位的影响

检影时的关键因素除验光师的检影技术、患儿的配合情况外,还要注意眼位的问题[12]。人眼的屈光状态取决于屈光力和视网膜位置的匹配,当眼位变化并进行检影时,实际检测的是对应于非黄斑中心凹处视网膜的屈光度。因此,当患儿处于清醒状态时,部分患儿因中心视力不良,常采用周边注视,检影时应对被测眼注视性质进行判断,适应视轴进行验光;当患儿处于睡眠状态时眼球容易上翻,此时应松开眼睑,待其眼位恢复正中时再轻拉眼睑进行检影,此过程需要验光师足够的耐心。

1.2.3 插片时镜眼距的影响

检影插片时应时刻关注镜眼距[13];高屈光度的有效度数受镜眼距的影响较大,检影时,验光师所持镜片离患儿眼睛越远,验光结果度数越低;而婴幼儿人群鼻梁普遍较低,镜眼距很少超过10mm;再者对于先白术后无晶状体患儿,其视物需求主要为近距离,宁可多给正度数配镜,使其呈现“近视眼”状态,保证看近能看清,刺激弱视眼的发育[14]。如果少给正度数,使其呈现“远视眼”,反而从远到近都看不清晰,无法有效刺激弱视眼发育。因此要求验光师检影插片时应结合实际,一般建议以食指指甲盖轻触患儿眉心保证镜眼距的稳定。

2 先白术后的配镜

2.1 关于矫正方法的选择

在IOL植入之前,先白术后无晶体眼的矫正方法有角膜接触镜、框架眼镜两种选择。

角膜接触镜是晶状体摘除后视力矫正的传统手段之一,单眼或双眼白内障均适用[15]。依从性是它最大的问题,对于单眼白内障患儿尤其如此。Assaf等[16]在调查中发现,仅44%的儿童能够坚持配戴,特别是1~3岁的幼儿,问题尤为突出。Neumann等[17]报道,儿童配戴眼镜的第1年,平均丢失眼镜数目高达4.2副。另外,不良配戴习惯增加感染风险。再者,由于目前RGP最多只能做到+25.00D,而2岁以内的无晶体眼常常需要配戴+25.00D以上光度的RGP,这意味着还需要在戴RGP的基础上再配戴一副框架眼镜[18]。

框架眼镜可以定期更换度数以适应眼球的增长。对于低龄儿童或者婴幼儿,如果不便使用角膜接触镜,则可以考虑先配戴框架眼镜过渡[19]。但单眼白内障儿童术后两眼屈光度数差距太大,框架眼镜容易引起物像不等、屈光参差等症状,所以框架眼镜仅用于双眼白内障患儿,适应范围较窄[20]。

2.2 关于处方

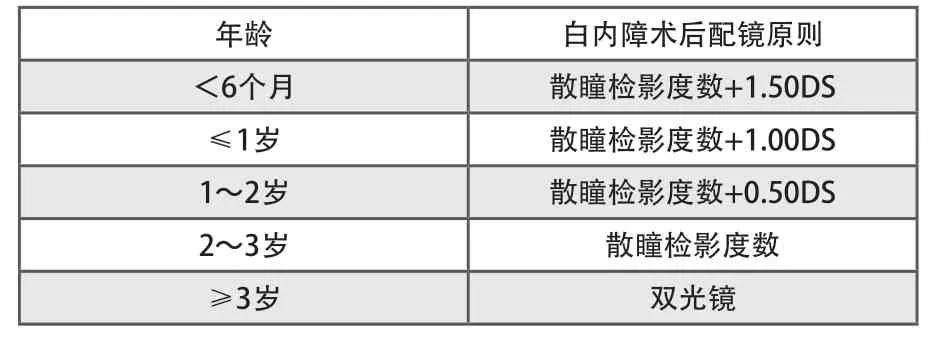

首先考虑到人眼的“正视化”问题,即人眼出生时呈远视屈光状态,随着年龄的增长逐渐向正视方向偏移[21]。正常婴幼儿眼的屈光状态为2.00D~3.00D 远视,在3岁以前眼轴增长4mm~5mm,角膜的屈光力几乎没有变化,而晶体屈光力的减低是因眼轴增长而造成光学效应的主要因素[22]。其次,考虑到婴幼儿的用眼需求。该人群的视觉特点偏向近处,如吸吮手指、奶瓶。故对白内障术后的患儿,建议其配镜处方原则上给予足矫或稍过矫[23]。随着生长发育,患儿直立行走后,配镜处方过渡到中远距离的屈光度数。参考美国眼科临床指南,关于先天性白内障术后配镜处方原则适用方案如下(表1)

表1 先天性白内障术后配镜处方原则

2.3 配镜瞳距

由于患儿的远视度数较大,瞳距不准确将产生较大的棱镜效应,引发视觉问题[24]。而临床上常用的数码瞳距仪最小测量值≥48mm,故针对婴幼儿通常采用测量一眼外眦角到另一眼内眦角的距离作为参考瞳距。对于清醒状态的患儿,可尝试用瞳距尺进行测量。

2.4 关于镜架

过重的镜架会压迫婴幼儿鼻梁及头部,造成不适,家长甚至担心影响其局部发育。因此镜架重量应该尽量轻巧,现已有机构专为婴幼儿设计的硅胶镜架。临床上常常使用带有固定效果的“束带”镜框,以减少镜架移动,稳定镜眼距离,从而保证有效屈光度的稳定。国内产品在质量上与进口产品相差不大,甚至已经超过进口产品,而且价格上便宜许多。

2.5 关于镜片

婴幼儿耐受高屈光度正镜片的能力比成年人强。高屈光度的镜片选择常规缩径镜片[25],即“帽仔”镜片,其优点是透光性好,相对自然;缺点是视野相对较小。如果担心镜片的重量影响,高屈光度人群还可以选择压贴镜片[26]。压贴球镜主要适用于:高度屈光不正、先天性白内障术后、无晶体眼、低视力患者阅读放大、糖尿病的暂时性屈光不正、屈光参差以及双光镜等,其主要特点为较轻便,视野广,但清晰度较差。经济上,压贴镜片较“帽仔”镜片昂贵。综合考虑视觉刺激效果、经济因素等因素,对于先白术后无晶体患儿,临床上以使用缩径镜片为主。

3 先白术后验光的频率

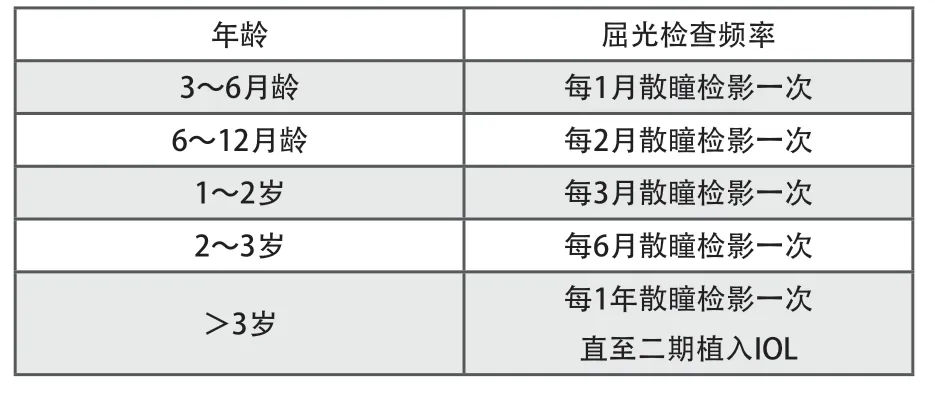

对先天性白内障患儿通常在术后2周左右配戴框架眼镜矫正,配镜后前3个月每月复查戴镜效果,如视力稳步提升,以后每隔3个月需进行复查,如不提高,要查找原因及时处理[27]。国内有专家学者提出,建议儿童白内障术后屈光检查频率如下(表2)。

表2 儿童白内障术后屈光检查频率

总之,婴幼儿先天性白内障术后验光配镜对于患儿视功能的恢复十分重要,这个过程需要临床验配人员的技术、经验和责任心。及时正确地验光配镜,加之早期的弱视治疗、低视力视觉训练[28],患儿往往有较好的视觉发育。❏