基于地域文化重塑下的少数民族乡村旅游发展研究

——以合肥市肥东县牌坊满族回族少数民族村为例

2020-06-15洪占东殷滋言

洪占东,殷滋言

(1.安徽省城建设计研究院总院股份有限公司,安徽 合肥 230051;2.安徽农业大学经济技术学院,安徽 合肥 230011)

1 牌坊满族回族少数民族村寨概况

牌坊乡满族回族少数民族村寨属于合肥近郊,2013年牌坊民族村被国家民委确定为“全国特色村寨保护与发展项目试点村”,距肥东县城仅7km,距合肥新桥机场50km,距合肥高铁站10km,安徽省唯一多元民族乡镇(回族、满族),600多年的满族村寨遗址。

2 牌坊乡满族回族少数民族乡村地域文化

特定的历史文化体现了一个集体的历史性、地域性与民族性的特点[1]。牌坊民族村人口以满、回、汉三族为主,满族人口居多,回族人口较少,因此牌坊民族村具有满、回、汉多民族融合的特点,文化丰富多彩。牌坊乡全省唯一的“汉、满、回”多民族乡镇,安徽省满族人最集中的区域,全市拥有的唯一少数民族村,牌坊特色村被申报为3A级民族特色村旅游景区。

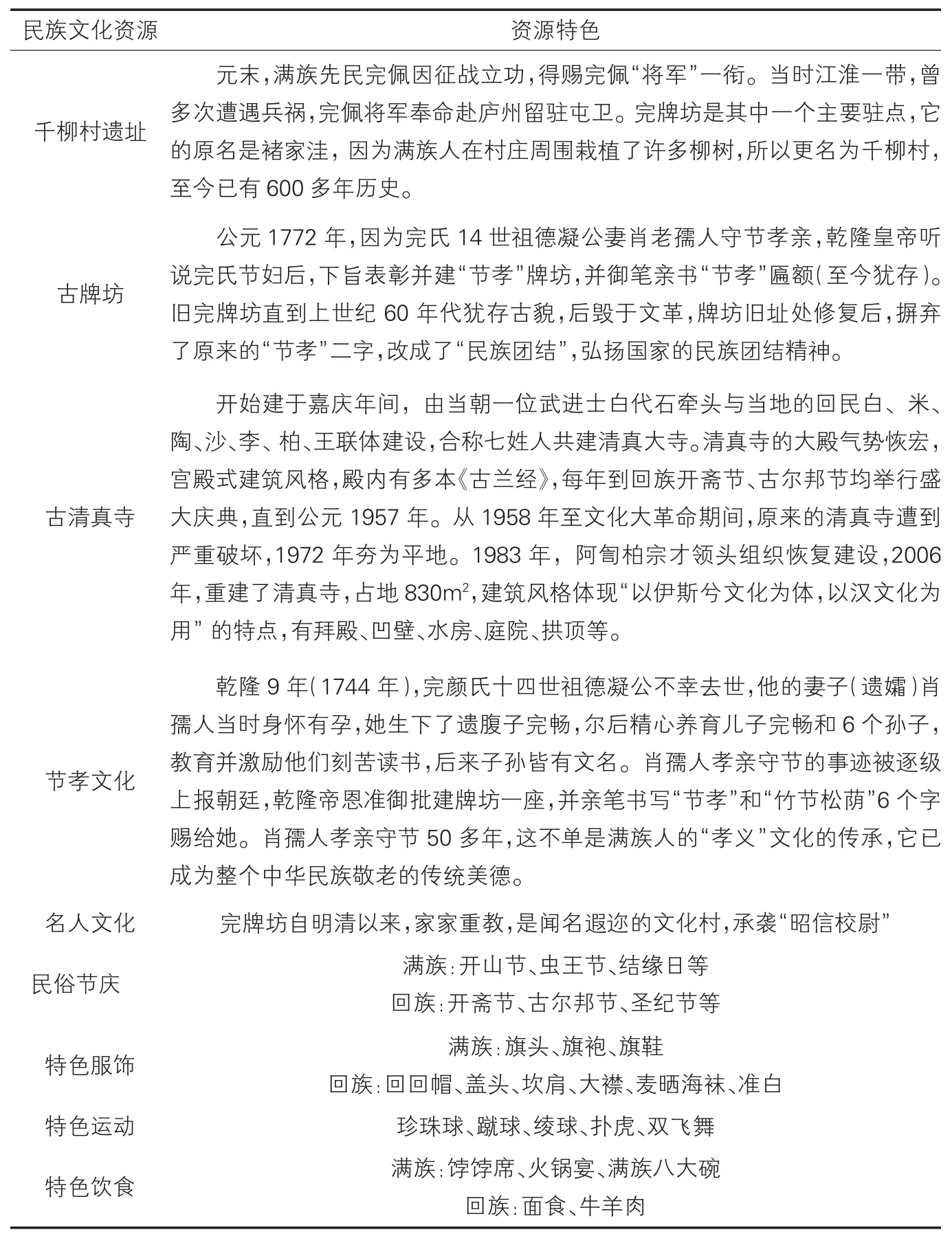

2.1 民族文化资源

目前主要的民族资源有千柳村遗址、古牌坊、古清真寺以及独特的民族饮食文化和民俗节庆等。有深厚的文化底蕴、独特的民族建筑风格以及民族大团结的精神。

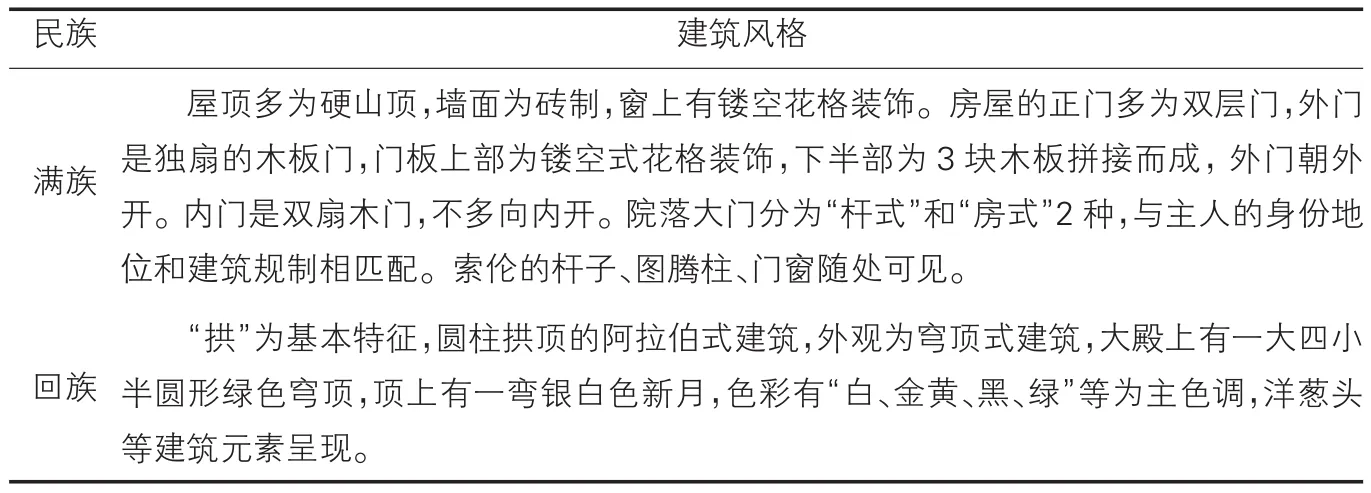

2.2 满族回族风格建筑

牌坊乡满族回族少数民族村现状建筑主要有满族风格建筑、回族风格建筑和普通乡村民居3种,满族与回族风格建筑风格独特,文化底蕴深厚。

3 牌坊满族回族少数民族村旅游发展存在的主要问题

民族文化资源 资源特色千柳村遗址元末,满族先民完佩因征战立功,得赐完佩“将军”一衔。当时江淮一带,曾多次遭遇兵祸,完佩将军奉命赴庐州留驻屯卫。完牌坊是其中一个主要驻点,它的原名是褚家洼,因为满族人在村庄周围栽植了许多柳树,所以更名为千柳村,至今已有600多年历史。古牌坊公元1772年,因为完氏14世祖德凝公妻肖老孺人守节孝亲,乾隆皇帝听说完氏节妇后,下旨表彰并建“节孝”牌坊,并御笔亲书“节孝”匾额(至今犹存)。旧完牌坊直到上世纪60年代犹存古貌,后毁于文革,牌坊旧址处修复后,摒弃了原来的“节孝”二字,改成了“民族团结”,弘扬国家的民族团结精神。古清真寺开始建于嘉庆年间,由当朝一位武进士白代石牵头与当地的回民白、米、陶、沙、李、柏、王联体建设,合称七姓人共建清真大寺。清真寺的大殿气势恢宏,宫殿式建筑风格,殿内有多本《古兰经》,每年到回族开斋节、古尔邦节均举行盛大庆典,直到公元1957年。从1958年至文化大革命期间,原来的清真寺遭到严重破坏,1972年夯为平地。1983年,阿訇柏宗才领头组织恢复建设,2006年,重建了清真寺,占地830m 2,建筑风格体现“以伊斯兮文化为体,以汉文化为用”的特点,有拜殿、凹壁、水房、庭院、拱顶等。乾隆9年(1744年),完颜氏十四世祖德凝公不幸去世,他的妻子(遗孀)肖孺人当时身怀有孕,她生下了遗腹子完畅,尔后精心养育儿子完畅和6个孙子,教育并激励他们刻苦读书,后来子孙皆有文名。肖孺人孝亲守节的事迹被逐级上报朝廷,乾隆帝恩准御批建牌坊一座,并亲笔书写“节孝”和“竹节松荫”6个字赐给她。肖孺人孝亲守节50多年,这不单是满族人的“孝义”文化的传承,它已成为整个中华民族敬老的传统美德。名人文化 完牌坊自明清以来,家家重教,是闻名遐迩的文化村,承袭“昭信校尉”民俗节庆 满族:开山节、虫王节、结缘日等回族:开斋节、古尔邦节、圣纪节等特色服饰 满族:旗头、旗袍、旗鞋回族:回回帽、盖头、坎肩、大襟、麦晒海袜、准白特色运动 珍珠球、蹴球、绫球、扑虎、双飞舞特色饮食 满族:饽饽席、火锅宴、满族八大碗回族:面食、牛羊肉节孝文化

民族 建筑风格满族屋顶多为硬山顶,墙面为砖制,窗上有镂空花格装饰。房屋的正门多为双层门,外门是独扇的木板门,门板上部为镂空式花格装饰,下半部为3块木板拼接而成,外门朝外开。内门是双扇木门,不多向内开。院落大门分为“杆式”和“房式”2种,与主人的身份地位和建筑规制相匹配。索伦的杆子、图腾柱、门窗随处可见。回族“拱”为基本特征,圆柱拱顶的阿拉伯式建筑,外观为穹顶式建筑,大殿上有一大四小半圆形绿色穹顶,顶上有一弯银白色新月,色彩有“白、金黄、黑、绿”等为主色调,洋葱头等建筑元素呈现。

3.1 现代文明对地域文化的瓦解,居民保护意识淡薄

随着现代文明的冲击和外来文化的输入,少数民族村寨特有的乡风民俗受到影响和异化[2]。通过实地访谈发现,少数民族文化被汉化趋势明显,青壮年向往现代繁华的城市生活,外出打工,认为现代城市文化更好。部分村民受城市化商业化影响,对保护原有传统民族文化漠不关心,漠视乡村建设与发展过程中带来的负面影响,缺乏对自身文化的自信与自豪感。当地居民不能以主人翁身份自发保护民族文化,缺乏对民族文化的深层次了解与继承,较难形成特色民族文化产业。缺乏具有吸引力或影响力的民族民俗遗存或建筑遗存,区域少数民族汉化严重,且历史原因失去大量本土风情。

3.2 旅游资源保护不足,开发深度不够

古牌坊、千柳村、清真古寺等特色资源均无古迹留存,历史文化缺乏物质载体,资源开发停留在初级的观光型模式,对民族文化的体验型和传承型项目开发不足,缺少本土风情与民族特色的体验活动。旅游产品单一,缺乏品牌项目,未能充分传承与发展满族回族特色美食文化,缺少品牌餐饮店。现状资源保护状况较差,面对需求日益提高的游客,最大化利用民族资源,开发何种旅游产品成为最大的挑战。

3.3 乡村活力不足,生态文明失衡

牌坊乡少数民族村庄人口流失,活力不足,公共服务设施使用少。人口流失较严重,导致村庄发展缓慢,大力发展各项产业的同时也会引起人口回流。

水系现状较差,护坡损毁,绿化杂乱,宅前绿化种植随意或空置,公园绿化和农田绿化没有合理利用。

3.4 旅游设施不完善,缺乏人文关怀

县城与市中心都相对较近,但部分道路未修通,延长了路程时常。部分道路硬化不足,内部交通未成系统。缺少酒店、特色民宿等旅游配套设施。旅游配套设施缺乏人文关怀与本土情怀。

4 牌坊乡满族回族少数民族特色村旅游发展建议

一个具有“回、满、汉”多民族融合的风情小村,一处沉淀了600多年光阴的千柳田园幽静的特色村寨;一处拥有农耕田园、安居业的蔬菜之乡;一处体验“回、满”民族文化、田园风光的画里乡村;一个传承传统美德、弘扬孝文化的孝文化基地。塑造集“民族风情、历史文化、地域特色、生态环境、特色产业”于一体,文化、旅游、经济、社会协调发展、“回满汉”多民族融合、传统文化与现代文明和谐共融的少数民族特色村寨。

4.1 创新学习民族文化,重塑民族文化自信

充分利用现状资源,规划打造民族特色氛围,鼓励居民复兴民族民俗节庆活动。政府引导为村民创造民族民俗学习的机会。倡导发展回、满、汉三族文化与牌坊乡节孝文化为主的文化氛围,鼓励民族文化与家风传承的展示,大力培育乡土文化能人[3]。

基于满族、回族独特的民族文化底蕴,深入挖掘民族特质,积极拓展与外界的民族文化交流。充分利用满族、回族民族文化、生态环境和现代农业、历史文化等核心资源,发挥区域性地理位置的支撑作用,以民族民俗文化展示、现代农业观光与体验为特色,大力发展生态休闲旅游、文化体验旅游,完善旅游服务设施和旅游产业链,通过培训学习民俗文化,开拓新的文化氛围。

4.2 深度挖掘民族文化,承载地方记忆

整合现有建筑,展示回、满、汉在本地所展现的风貌特征,按分区设置回、满、汉融合或独立风格区,增强区域的层次性与民族文化氛围,营造有独特民族风情与地域色彩的户外环境,如有民族特色的路灯、文化墙、村徽等。

民族特色地区旅游业的发展,更加要重视民族文化元素的保存与提炼[4]。对少数民族文化的语言文字、习俗节日、宗教信仰、服饰文化、饮食文化、建筑文化特色元素进行深度挖掘,从全域旅游视角,全方位资源整合,提炼与创新是设计满族、回族民族文化元素,在乡村景观、公共设施、道路等公共资源中展示出来,全方位的视觉与体验活动,多渠道表达民族文化,保存民族记忆。

大力发展民族文化,积极打造回族“开斋节”、满族“朝阳花地”、跑马场相关民族品牌,积极开展民族腰鼓、歌谣、舞蹈、书画的普查、挖掘和整理,加强回族、满族文化的保护、传承和弘扬,加强民俗文化场馆与特色运动场地建设。

4.3 创造性发展文化旅游产业,推动农旅融合

依托全国特色村寨保护与发展和少数民族特色小镇项目的建设成果,改善人居环境、保护改造特色民居、传承学习,创新发展特色民族文化、发展特色优势产业和促进各民族团结和谐,促进基础设施和公共服务设施配套品质提升。

充分利用现有农业资源优势,加大农业科技研发、成果转化与产业化、成果展示推广功能,充分发挥农业示范和产业带动效应,建成合肥市现代精品农业示范基地,促进县市现代农业发展水平。通过农业蔬果产业化提供就业环境,吸引人口回流。通过发展特色旅游,吸引当地人自主开创民族艺术、饮食文化、民俗节日体验活动。政策支持开创新型农业承包合作社,建立土地流转合理配置,促进职业农民产生。依托牌坊浓郁的民族文化底蕴,积极发展奖励旅游定制、会展论坛支持等活动,积极争取农博会、民族文化交流会议等相关主题会议的承办权,开展商务旅游、团队建设等活动项目会展论坛支持,开展会展礼仪、会务服务等项目。

4.4 参与性维护村庄风貌,保护生态文化

以人文本,注重生态文明建设与人文关怀,在保护乡野生态空间的前提下进行开发,避免在开发建设过程中的破坏,对原有满族、回族民居进行维护与修缮,对满族回族街巷环境进行还原与修复,让文化铸活乡村灵魂。原真性保护民族文化,修复民族文化赖以生存的自然环境与人文环境。充分尊重健康的民风习俗,营造具有民族特色的街巷空间、庭院空间以及其他公共景观空间。建筑色彩、屋顶、门窗、语言符号等采用回族、满族风格的建筑形式,村庄风貌中充分采用洋葱顶、索伦杆、图腾柱等具有民族风貌特色元素。村民以主人翁角色积极参与乡村建设与乡村旅游开发活动,体现多民族融合,民族大团结精神。

结合千柳公园、千柳古村落等生态景观,形成特色景观系统以及雕塑小品及特色文化知识普及栏等,彰显满回族文化,乡风文明,唤醒文化的活力。生态文化建设,要全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,解决旅游业态发展难题,保护生态文化,主客共享乡村旅游发展成果[5]。