巯基乙胺为稳定剂制备水溶性荧光量子点的合成探究

2020-06-12李云凤倪志华

李云凤,倪志华,柯 轶

(福建生物工程职业技术学院,福建 福州 350002)

量子点(QuantumDots,QDs)通常是指半径小于或接近于激子玻尔半径的半导体纳米晶,属于准零维的纳米材料[1]。简单的说,量子点的三个维度的尺寸都在 100 纳米以下,外观似极小点状物,其内部电子在各方向上的运动都因受到局限,所以量子局限效应特别显著[2]。目前研究最多的量子点主要是 CdX(X =S、Se、Te),有关量子点发光特性的研究主要是围绕着量子点的尺寸效应及表面效应而展开的[3]。本文主要探讨了用水相加热回流法、水热法制备出巯基乙胺为稳定剂的CdTe荧光量子点。该量子点具有很好的水溶性,发射波长可调控,发光性能良好。同时本文也研究了反应温度、反应时间、pH、日光照射对量子点发光性能的影响,并对其相应稳定性进行了探讨,希望能为CdTe荧光量子点在传感器中的应用提供一些参考。

1 实验部分

1.1 试剂与仪器

1.1.1 主要试剂

巯基乙胺(简称MEA,Alfa Aesar)、碲粉(Tellurium powder,Alfa Aesar)、氯化镉(CdCl2·2.5H2O,AR,国药集团化学试剂公司)、硼氢化钠(NaBH4,AR,天津市福晨化学试剂厂)、实验用水全部为超纯水(18.2Ω,Millipore)。

1.1.2 主要仪器

Perkin-Elmer Spectrum 2000 FTIR 光谱仪(美国PE公司)、WQF-300/400红外光谱仪(北京)、UV-1100紫外可见分光光度计(北京瑞利分析仪器公司)、Eclipse-荧光光谱仪(美国VARIAN)、RJ-TGL-16C高速台式离心机(无锡市瑞江分析仪器有限公司)。

1.2 制备方案

方案1:直接加热回流法

CdTe量子点的合成分成三步反应:

按图1搭好反应装置,然后对反应器进行抽真空除氧操作(需三次以上),且确保整个反应环境在氮气保护下进行。

图1 实验装置图

(1)Te源前驱体的制备:称取0.01536g NaBH4、0.02458 g Te粉于副反应瓶中,并用针管抽取5mL除氧后的二次水冲洗瓶内壁沾上的药品。60 ℃水浴条件下加热使NaBH4与Te粉反应至黑色Te粉完全消失,生成澄清的NaHTe溶液。上层为无色NaHTe水溶液,下层为Na2B4O7白色沉淀,反应完成后冷却至室温[4]。

(2)Cd源前驱体的准备:称取0.0877g CdCl2·2.5H2O于主反应瓶,加入32mL除氧二次水搅拌溶解,加入0.1313g巯基乙胺,溶液将由澄清变为白色浊液[5]。滴加已除氧的 NaOH溶液调节pH值,溶液的pH值达到6~7时溶液逐渐由浑浊变为澄清,进一步用NaOH调pH值至10.8,同时剧烈搅拌并加热。

(3)用10 mL已除氧的针管(配0.22 μm的水相滤头),将Te源前驱体溶液移至Cd源前驱体溶液中,然后将变橙红色的溶液在100 ℃条件下继续加热回流。在不断回流的过程中逐渐生成不同尺寸的巯基乙胺包覆的CdTe纳米颗粒。

方案2: 水热法

此法中Te源前躯体与Cd源前躯体的制备与直接水相加热回流法相同,将Te源前驱体溶液转移至Cd源前驱体溶液,然后取10mL混合液于反应釜中,旋紧外壳,待反应温度达到130℃后,将反应釜置于电热鼓风干燥箱中反应。

2 结果与讨论

2.1 巯基乙胺作为稳定剂制备CdTe荧光量子点的紫外吸收光谱和荧光光谱

图2为以巯基乙胺为稳定剂100 ℃水相加热回流12 h所制得的CdTe荧光量子点的吸收光谱,可看出CdTe量子点的吸收波长在300nm~400nm范围内,吸收波长范围比较宽。图3为以巯基乙胺为稳定剂所制得的CdTe量子点的荧光激发和发射光谱,图中可以看出此条件下所制备的CdTe量子点在346 nm附近有一较强的激发峰,可以得到比较窄(半峰宽25 nm)的发射峰(发射波长为620 nm)。

图2 巯基乙胺修饰的量子点的紫外吸收光谱

图4为巯基乙胺修饰的CdTe 量子点在紫外灯(365 nm)和日光灯下的颜色。可见随着反应时间的延长,在紫外灯下其颜色逐渐由绿色变为黄绿色再变为黄色;在日光灯下其颜色先由黄色变为橘黄色最后变为红色,两种情况下颜色均发生红移。主要原因是随着晶粒逐渐增大,因受到量子限域作用,其反应过程中紫外吸收光谱和荧光光谱均逐渐红移。其中,1、2、3分别为水相加热回流1,5,30 h所制得的CdTe 量子点,4、5号分别为与1号量子点相同的前驱体混合液用水热法在110 ℃、140 ℃回流4 h所制得的CdTe 量子点,由此得出,相对于水相加热回流,水热法在较短的时间内可以得到发射波长在红光区的量子点。

(激发光谱测试条件:发射波长:350 nm,激发光狭缝:5 nm,发射光狭缝:5 nm,光电倍增管负高压:600 V;发射光谱测试条件:激发波长:346 nm,激发光狭缝:5 nm,发射光狭缝:5 nm,光电倍增管负高压:550 V)

图3 巯基乙胺修饰的CdTe量子点的荧光激发和发射光谱

(1、2、3分别为水相加热回流1 h、5 h、30 h;4、5分别量子点水热法在110 ℃、140 ℃回流4 h)

图4 巯基乙胺修饰的CdTe量子点在紫外灯(365 nm)和日光灯下的颜色变化

2.2 水热法合成巯基乙胺修饰的CdTe量子点荧光光谱与反应时间和温度的变化关系

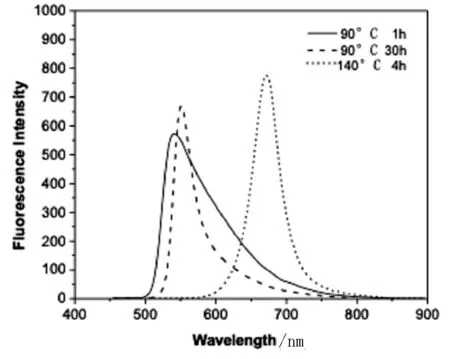

图5为不同反应时间和温度下采用水热法合成的巯基乙胺修饰的量子点的荧光发射光谱图。在90 ℃反应1 h,量子点的荧光峰位于540 nm,荧光峰不对称,有拖尾,当延长反应的时间至30 h,量子点的荧光峰红移10 nm,半峰宽变窄、峰型更加对称。若反应的温度升至140 ℃,反应4 h后,量子点的荧光峰则红移至670 nm左右,荧光强度增强、荧光峰更加对称。由巯基乙胺修饰的CdTe量子点可以用水热法得到发光波长较大的量子点,且荧光强度更强。

(条件:激发波长均为最优激发波长,90 ℃-1 h的扫描条件为:激发波长:340 nm,激发光狭缝:5 nm,发射光狭缝:10 nm,光电倍增管负高压:600 V;90 ℃-30 h的扫描条件为:激发波长:344 nm,激发光狭缝:5 nm,发射光狭缝:5 nm,光电倍增管负高压:600 V;140 ℃-4 h的扫描条件为:激发波长:348 nm,激发光狭缝:5 nm,发射光狭缝:5 nm,电倍增光负高压:600 V)

图5 水热法合成巯基乙胺修饰的CdTe量子点荧光发射随反应时间和反应温度的变化关系

2.3 巯基乙胺修饰的CdTe量子点的发光性能与环境pH值的关系

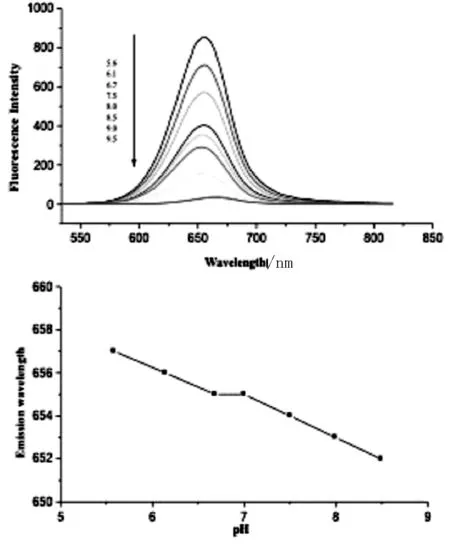

取巯基乙胺修饰的CdTe量子点10 mL,用NaOH溶液调节pH值,每隔约0.5 pH值后,取300 μL溶液,测荧光光谱。如图6所示,由图可得随着pH值从5.6增大到9.5,CdTe量子点的荧光强度逐渐降低(图a),且峰位蓝移(图b),最终溶液浑浊。其可能原因是随着溶液中pH值的升高,巯基乙胺所带的正电荷逐渐被中和,纳米颗粒不稳定发生团聚[6]。可得出巯基乙胺修饰的CdTe量子点受环境pH值的影响较大。

(激发波长:345 nm,激发光狭缝:5 nm,发射光狭缝:5 nm,光电倍增管负高压:660V)

图6 巯基乙胺修饰的CdTe量子点的发光性能与环境pH值的关系

3 总结

在本文中,利用用巯基乙胺作稳定剂用水相直接回流法、水热法两种方式制备出修饰的CdTe荧光量子点。实验发现要得到发射波长位于红光区的荧光量子点,用水相回流法制备,所需时间较长(约30h),而采用水热法的方式所需时间较短(约4h)。就效率而言,采用水热法,通过调节反应时间来获得不同粒径的CdTe量子点是较好的选择。由巯基乙胺修饰的CdTe量子点随pH值从5增加到9荧光强度一直趋向降低。我们在后续实验中采用巯基乙胺作为稳定剂来制备CdTe量子点。利用水热法巯基乙胺作为稳定剂来制备CdTe量子点,反应效率高,产物水溶性好且发射波长可调控,发光性能好,但是需要保持在稳定的pH环境范围内。实验中还发现提高反应温度和延长反应时间都有助于生成粒径较大,发射波长较长的量子点;在保存巯基乙胺修饰的CdTe量子点时应该考虑日光照射的影响,避光保存。