高陡岩质地质灾害稳定性研究

2020-06-11王学谦闫秀英郭鑫

王学谦 闫秀英 郭鑫

摘 要 :以夏琼寺滑坡地质灾害治理为例,对类似地质灾害特征和形成机制进行简单的分析,以避免发生重大地质灾害,确定灾害的防治方案。

关键词:滑坡;危岩体;变形监测;治理方案

1 引言

夏琼寺,在查甫藏族乡以南 9.5 km的夏琼山,南坡近于直立的崖体为老滑坡的后壁,最大高度约120m,海拔2746m,后壁中上部东侧有寺院文物建筑13间。

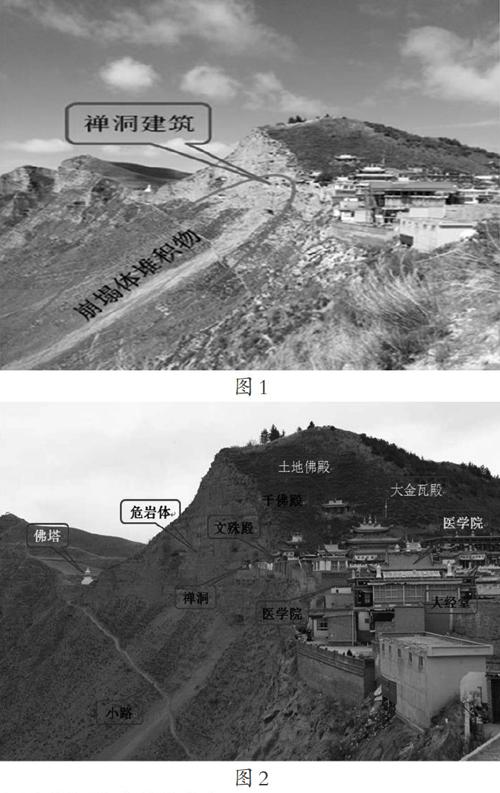

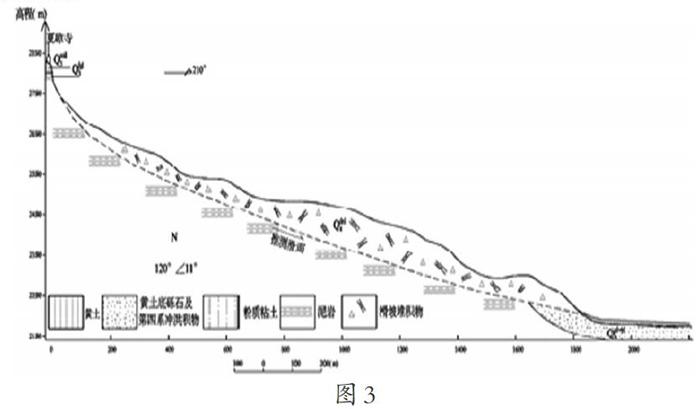

2016年8月29日15时,老滑坡体后壁中上部禅洞顶处砂卵砾石层发生崩塌,主滑方向近南,崩塌体长约12m、宽約40m、平均厚约3m,规模约1440m3,崩塌体造成9间禅房被毁、21尊佛像及其它文物被埋。目前,滑坡后壁危岩体仍存在多条卸荷裂隙,其中较大的一条长约20m的裂缝,存在长约8m、宽约20m、平均厚度2m~5m,体积约320m3~800m3的危岩体,对下部禅洞(13间禅房、21尊佛像)及相邻文物建筑群构成严重威胁,如图1,图2。

2 夏琼寺滑坡的基本特征

2.1 滑坡周界及形态特征

夏琼寺滑坡为一老滑坡,发育黄河北岸低山丘陵区,物质组成为黄土、泥岩切层滑坡,平面形态上呈簸箕形,整体倾向南,南北纵长2150m,东西宽800m~1700m,平均厚25m,体积0.67×108m3,残留体积0.35×108m3,规模为巨型。滑体在剖面上呈凹型,相对高差约500m,表面呈阶梯形,滑坡总体坡度30°~35°,滑坡后壁危岩体呈圈椅状,高达40m,滑壁倾向南,倾角90°,滑坡共发育三级平台,滑坡中后缘为一级平台,长 490m,宽50m~130m,平台前缘及两侧冲沟发育,切深 5m~10m,冲沟向源侵蚀严重;二级平台长约480m,宽约250m,平台东西两侧冲沟发育强烈,地形切割破碎,侧蚀严重;三级平台呈不规则状,前缘反翘,残留长约340m,宽约180m,平台两缘冲沟发育,切深10m~20m,地形破碎,滑坡前缘呈不规则状,覆盖于黄河Ⅱ级阶地面上,可见砾石层被挤压拖带现象,现前缘高出康扬水电站库区水位7m。

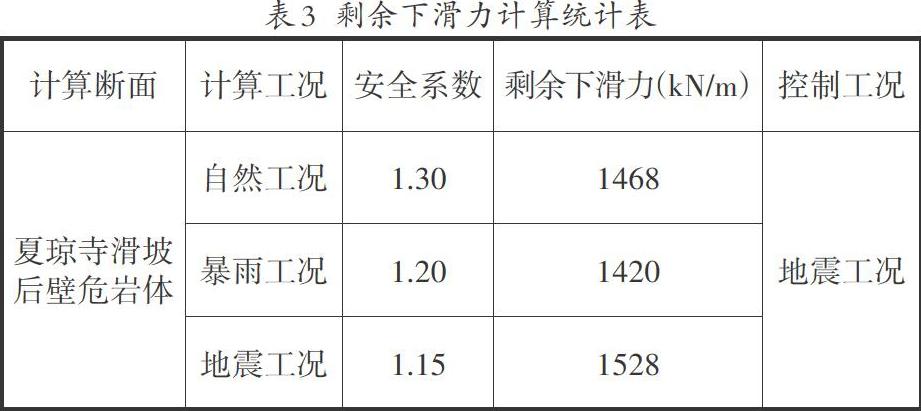

2.2 滑坡物质结构特征

该滑坡体岩性组成较复杂,除母岩泥岩、砂岩、砂砾岩混杂堆积外,还有滑坡后壁危岩体高处的黄土及底砾石介入,无规律可循。从滑坡钻孔揭露的滑体堆积物及冲沟观察,后缘至前缘大多数堆积体混杂堆积,滑坡中后部局部地段块体完整性较好,无方向,无层次与其它堆积体混杂堆积。滑带土依不同部位厚度亦有不同,滑坡中前缘滑带位于Ⅱ级阶地表部,因上覆土体巨大推力作用,滑带土呈软塑状,稍湿,擦痕不明显,厚0.5m~4.4m,滑体后部滑带位于强风化泥岩中滑带厚0.6m~1.0m滑带土结构破碎,呈碎裂状(图3)。

2.3 滑坡形成机制

根据滑坡区区域地质结构和水文地质特征分析,该滑坡曾发生二次滑动,较早一期滑动发生于区内Ⅲ级阶地形成之前,此后,黄河河水不断侵蚀滑坡前缘,并形成Ⅲ级阶地,Ⅲ级阶地前缘高出河水位43m,致使滑坡前缘形成高100m 的临空面,具较大势能滑坡体在重力作用下向河谷方向变形产生位移,坡脚应力集中急剧增加,加之降水在坡体表部汇集,沿裂隙入渗,不仅增大了坡体的重力,而且形成较弱带,软弱带与坡体应力集中区贯通,坡体整体失稳,在重力作用下沿其滑动,并在坡脚处剪出形成第二期滑坡,从第二期滑坡滑床位于黄河Ⅱ级基座阶地台面,第二次滑坡的发生不晚于Ⅱ级阶地时期。

3 夏琼寺危岩体

3.1 危岩体基本形态

夏琼寺滑坡发生之后,其滑坡后壁危岩体形成了高陡危岩体。危岩体高约110 m、坡度约 55°~75°(下缓上陡,后缘呈近直立状),其中后部时有崩塌、落石产生。其中夏琼寺的核心建筑之一禅洞即位于该危岩体的中部略偏下位置,在诱发因素作用下,随时都可能发生崩塌地质灾害,对下部禅洞(13间禅房、21尊佛像)及相邻文物构成严重威胁,且危岩体顶部及侧部排水不畅增加了崩塌发生的概率。

3.2 危岩体形成机制

危岩体形成的条件主要包含两个,一是地形地貌条件,即危岩体多发生在高陡近直立崖体上;二是构造条件,即危岩体由多个结构面切割,能够形成崩塌体。

危岩体的诱发因素,降雨、震动及人类活动三个主要诱发因素。就夏琼寺危岩体而言,滑坡发生滑动后形成了高陡后壁崖体,最大高度超过百米,使其具备了形成危岩体的地形地貌条件;滑坡后壁危岩体因失去支撑,打破了原有应力平衡状态,崖体临空面应力得到释放,产生多道卸荷裂隙,使其具备了形成危岩体的构造条件。

在降雨、地震或冻融等诱发因素的作用下,危岩体失稳形成崩塌,危及夏琼寺古建筑群;2016 年 8 月禅洞顶部的崩塌地质灾害正是在暴雨的诱发作用下产生的。夏琼寺危岩体的形成,应力松弛是内在主导因素。滑坡滑移→形成高陡崖壁→崖壁应力松弛→形成张拉裂隙→裂隙相互切割→形成危岩体→诱发崩塌滑坡滑移→形成高陡崖壁→崖壁应力松弛→形成张拉裂隙→裂隙相互切割→形成危岩体→诱发崩塌。在危岩体发生崩塌后,危岩体背后的崖壁失去支撑,将再次发生应力松弛,产生新的张拉裂隙,形成新的危岩体,直至整个崖体的坡度降低至稳定坡角以内。

3.3 危岩体形成原因分析

夏琼寺滑坡已经稳定上百年,没有变形迹象,目前对夏琼寺尚不构成威胁;但夏琼寺滑坡后壁危岩体,在多种因素的综合作用下,时有小型崩塌发生,不断松弛剥落,直接威胁到禅洞的安全,间接影响到阿拉巴杂殿、大经堂、寺管会、医学院等文物建筑,对寺院文物建筑的安全造成了巨大隐患,给寺院僧众与朝拜民众带来了巨大的心理压力。

结合现场调查,夏琼寺滑坡后壁危岩体发生病害的影响主要有以下几个方面:

(1)环境因素:夏琼寺滑坡后壁危岩体是夏琼寺滑坡发生大规模滑动之后的产物,且符合滑坡的一般特征,即滑坡后壁危岩体呈高陡形态,最大高度约110m;滑坡后壁危岩体在失去支撑之后,必然发生松弛,在坡口线之后形成卸荷裂隙,年长日久,裂隙不断扩展,直到崩塌;然后卸荷裂隙向后发展,再次发生崩塌,如此循环,直至坡体坡度降低到稳定状态。

(2)地层因素:夏琼寺滑坡后壁危岩体表层为风成黄土,其下为冰水、冲洪积而成的砂卵砾石层,弱胶结;下伏基岩为泥岩与砂岩互层,在滑坡后壁危岩体坡脚出露;黄土与弱胶结的砂卵砾石层,暴露于空气之中,受风雨侵蚀,在温差、冰劈等不利条件作用下,易风化形成崩塌体。

(3)地震和区域地质构造运动是坡体发生崩塌病害的重要影响因素,夏琼寺属Ⅶ度烈度区,地震活动比较频繁,地震作用下将加速坡体松弛,甚至直接引起坡体坍塌。

(4)短时暴雨是坡体崩塌病害的直接诱发因素,夏琼寺所在区域降雨多集中在每年的 6~9月,降水量占年降水量的69.2%以上,其中以 7、8 月两月最多,约占年降水量的43%,并多为暴雨和阵雨;短时间的强降雨往往是坡体失稳的主要诱发因素。

因此,夏琼寺滑坡后壁危岩体地质灾害并非由单一因素引起,而是由多种不利因素综合作用的结果。

4 设计原则

(1)不改变文物体的原状,保护文物真实性原则。病害治理时不破坏、不干扰、不损伤文物的原有状态及历史信息,同时保持文物载体、文物环境自然状态的真实性和完整性,尽可能减少或避免加固工程措施造成的干扰和影响。

(2)保护工程遵循 可识别性和可持续性的保护原则。

(3)坚持最小干预原则,严格控制工程范围、规模与工程量。针对现状勘察结论,明确加固范围和重点区域,注意保持原有地形、地貌和环境特征,避免过度干预。

(4)所用新材料和新工艺应遵循“现场试验、检测合格、逐步使用”的原则。

(5)坚持 “既有病害根治、可能病害监测预防”的原则。

(6)多重诱发因素综合考虑的原则。根据工程地质勘察资料,分析文物保护区内的岩土破坏机理,同时考虑暴雨洪水、地震等突发因素。

(7)在安全可靠的前提下,兼顾经济合理、技术可行。

(8)本次加固设计,坚持 “动态设计、信息化施工”的原则。

设计参数的选取:岩土体物理力学参数:结合室内试验及经验数据等相关资料,综合选取。湿陷性黄土:γ=16.4kN/m3,c=7.0kPa,[Φ]=21.3°;

角砾(卵石土):γ=21.0kN/m3,c=8kPa,[Φ]=35.0°;

依据滑坡剩余下滑力的计算方法分别计算自然工况、暴雨工况及地震工况等三种工况状态下主轴滑面的滑坡剩余下滑力,剩余下滑力较大的工况作为滑坡治理工程设计依据。

计算时选取分别选取夏琼寺滑坡后壁危岩体的主轴断面作为设计控制断面,采用反算抗剪强度指标分三种工况计算剩余下滑力,结果较大者作为该滑坡治理工程设计的控制滑坡推力。计算结果见表1。

5 治理方案

5.1 预应锚索地梁

在标高 2730m~2760m等高线之间设置锚索地梁加固夏琼寺滑坡后壁危岩体腰部。锚索地梁加固的高度根据坡体的走势确定;锚索的长度根据锚索地梁设置的位置及坡体的形态与下滑力的大小确定。锚索采用7ΦS15.2 预应力钢绞线制作,锚索水平间距与竖向间距均为 3.5m,钻孔孔径Φ130mm,孔内灌注M30纯水泥浆;锚索最长为39m,最短为18m,锚固段长12m,嵌入稳定基岩。

地梁采用C35钢筋混凝土现浇,截面尺寸为 60cm×60cm,地梁的长度分为两种:设3 孔锚索地梁,长11.4m;设2孔锚索地梁,长7.6m,地梁嵌入坡面10cm。预应力锚索地梁加固夏琼寺危岩体腰部,可以保证该危岩体不会发生大规模的崩塌,不会对古建筑群造成毁灭性的破坏。

5.2 锚杆

自 2760m等高线之上,采用锚杆挂 SNS 防护网进行加固防护。锚杆采用直径32mm钢筋(HRB400级)制作,长 9m,孔径90mm,灌注 M30 纯水泥浆,锚杆纵横向间距均为4.5m。锚杆端头设置环形挂接钢筋,采用22mm 钢筋制作(HRB400级),拉环直径不小于 5cm。锚杆加固夏琼寺危岩体中上部,可以确保该部位中小型危岩体的稳定,防止中小型崩塌的产生。

5.3 SNS防护网

在 2760m等高线之上,利用坡体加固锚杆挂设 SNS 防护网进行防护,以解决坡体表层的掉块、崩塌问题。SNS 防护网,主支撑绳纵横向间距为 4.5m,采用Φ16钢丝绳制作。

在该方案中采用的 SNS防护网,为主动防护网,能够起到主动防护的作用。即崖体表面发生小型崩塌时,可以起到主动拦截的作用,防止崩塌体坠落损坏古建筑。

5.4 坡体排水设施优化

在陡崖坡口线外 6m 设置截水沟,拦截地表水,防止地表水汇入陡崖面,进入危岩体裂隙,诱发崩塌。截水沟采用 C30 钢筋混凝土浇筑,表面采用仿古砖饰面;壁厚 20cm,深 30cm;截面等腰呈梯形上口宽 57cm,下口宽 28cm。

对临崖建筑区的排水设施进行优化,一方面缩短排水路径,另一方面完善排水設施。排水路径详见设计图纸,排水沟采用 C30 钢筋混凝土浇筑,防止水沟断裂,过水渗入湿陷性黄土,引发地质灾害。排水沟内壁采用仿古砖饰面,上口采用仿古砖覆盖,过水断面尺寸 24cm×12cm。

地表水是危岩体发生崩塌的主要诱发因素,通过在坡顶及两侧设置截排水沟,可以切断汇入坡体的水流,避免诱发崩塌。

6 变形监测

6.1 文物建筑沉降观测

考虑工程施工可能对文物建筑结构造成一定的影响,应对部分距离较近的古建筑进行沉降观测。同样,在治理工程实施过程中,相关工程措施距文物建筑较近,为确保安全,应对禅洞及邻近文物建筑进行沉降观测。文物建筑沉降观测,观测点设置在古建筑外墙角点处,其设置5个观测点,禅洞临崖边设置 3 个,文殊殿临崖边设置 2 个;在施工期间每周观测 1 次,施工结束后,每月观测 1 次,连续观测1年,若沉降稳定,可停止观测。

6.2 地表位移监测

针对夏琼寺滑坡后壁危岩体,为观测滑坡后壁危岩体的变形演化机理、确保施工安全,同时为工后工程效果评价提供依据,应进行相应的地表位移监测,沿滑坡后壁危岩体共设置 4 个观测点。

7 结论

夏琼寺南侧陡崖已屹立上百年,虽然没有发生大范围的崩塌,但小规模的崩塌则时有发生。在暴雨的诱发作用下,禅洞正上方危岩体曾发生小规模崩塌,致使其下部禅洞建筑与佛像损失严重;同时也为我们敲响了警钟——夏琼寺滑坡后壁危岩体处于临界稳定状态。通过对夏琼寺滑坡危岩体的分析、设计及治理,希望日后能对我们类似工程起到一定的参考借鉴作用。