成都地铁太平园站三线换乘组织优化研究

2020-06-11何琳希

黄 倩,姜 茜,何琳希

成都地铁太平园站三线换乘组织优化研究

黄 倩,姜 茜,何琳希

(成都地铁运营有限公司,成都 610000)

城市轨道交通多线换乘站具有换乘量大、换乘路径多样化、换乘客流分布不均、站台拥堵等特点, 合理的换乘组织方式对车站的安全运营尤为重要。本文在总结国内三线换乘站换乘组织经验的基础上, 结合成都地铁太平园三线换乘站布局, 从换乘通道设置和客流流线角度出发, 分析该站日常及早晚高峰换乘客运组织现状; 结合车站各方向的换乘客流数据, 利用anylogic软件对早晚高峰换乘现状进行仿真分析, 查找高峰期换乘客运组织的不足, 提出分时调整1号换乘通道的换乘方向、站厅引导换乘乘客适当绕行等优化措施, 并借助Anylogic软件进行高峰期客流仿真, 证明优化措施能较好地缓解高峰期3号线站台的客流拥堵, 车站整体拥堵情况得到减轻。实施调整后的车站客运组织措施证明, 本文所提优化措施具备一定的可行性, 结合乘客不同时期的出行心理特征、不同方向的换乘客流占比、换乘通道的客观条件等实际情况, 适当调整通道的换乘方向, 并配合列车开门方式, 可较好地进行换乘站客运组织优化, 为未来多线换乘站的换乘客运组织提供科学指导。

太平园站; 换乘组织; 优化措施; Anylogic仿真

0 引 言

随着城市轨道交通的不断蔓延扩张及线网可达性增加,三线换乘站换乘组织研究逐渐成为新的课题。由于三线换乘站多为地下深埋车站,主体结构复杂,工程量大,后期改造难度大[1,2],为解决客流增长带来的客流拥堵问题,需优化换乘组织,合理利用换乘通道,缓解客流压力。

国内拥有地铁三线换乘站的城市较少,相关的车站客运组织研究成果也较少[3-6],上海地铁镇坪路站为3、4、7号线换乘站,其中3、4号线共用高架侧式站台,与7号线通过通道换乘。武汉地铁香港路站为3、6、7号线换乘站,其中3号线与7号线为同站台换乘,6号线为地下一层侧式站台(将站厅分隔为东西两部分,利用跨轨式走廊桥连接),地下三层与地下两层通过楼梯换乘,地下三层与站厅利用扶梯换乘,与成都地铁三线换乘站中医大省医院站的换乘方式相似。

太平园站是成都地铁首座三线(3、7、10号线)换乘站,5号线开通后,中医大省医院站成为线网换乘量第一的大客流车站,未来还将建成火车南站、西博城等多个多线换乘站,由于车站能力有限,且换乘客运量较大,换乘路径多样,预计未来多线换乘站的换乘客运组织较为困难。现以太平园站换乘客运组织优化为例,为将来多线换乘站的换乘组织方法提供参考。

1 太平园换乘组织现状分析

太平园站位于成都市佳灵路与中环路武阳大道二段交界处,实现3号线(由北到南为上行)、7号线(外环方向为上行)与10号线(由北到南为上行)的换乘,3、10号线沿佳灵路设置,7号线沿中环路设置,其中10号线为端头线(太平园站为终点站)。地铁站周边分布有酒店、汽车城、动物防疫站等建筑设施,以换乘客流为主,工作日日均换乘客流约为16万人次。

1.1 太平园站布局

太平园站为地下三层设计,地下一层为站厅层,共6个出入口,地下二层为3、10号线站台层,地下三层为7号线站台。太平园站厅及站台布局如图1、图2所示。

3号线为岛式站台,中部设置两个通往7号线站台上行头端的步梯通道(将此通道标记为1号通道),两端设置通往站厅的步梯和扶梯;3号线上行与10号线上行共享一岛式站台,中部向上设置两个通往站厅的步梯通道(将此通道标记为2号向上通道),向下设置两个通往7号线站台中部的“T”型通道(将此通道标记为2号向下通道);10号线下行为侧式站台,两端设置通往站厅的步梯和向下扶梯;7号线站台上行尾端设置通往10号线下行站台的步梯(将此通道标记为3号通道),再向上一层可达站厅,上行头端设置通往站厅的长大步梯和扶梯。

图1 太平园站厅布局示意图

图2 太平园站台布局示意图

1.2 太平园站换乘组织现状

根据客流排队情况,3号线上行列车在该站两侧开门,左侧开门时间早于右侧1~2 s,乘客于左侧车门下车,两侧车门上车。

1.2.1 太平园日常换乘组织

(1)通道方向设置及站厅绕行措施

① 1号通道设置为3、7号线双向通行。

② 因共享站台为10号线上行终点和3号线上行中间站点,仅能乘坐一个方向列车,将2号向上通道设置为向上单向通行,2号向下通道设置为向下单向通行,减少乘客错误换乘的几率。

③ 3号通道设置为双向通行。

④ 站厅无绕行措施。

(2)换乘流线分析

乘客在任意方向列车下车后,均可利用上行楼扶梯到达站厅层,通过连接站厅和站台的下行楼扶梯进入相应站台,实现任意两方向的换乘,下文仅阐述最短换乘路径。

① 3号线换乘7号线:3号线乘客在岛式站台下车,可直接通过1号通道向下换乘至7号线。

② 3号线换乘10号线:3号线乘客在岛式站台下车,需通过站台两端楼扶梯到达站厅,通过连接站厅与10号线下行站台的楼扶梯换乘10号线下行。

③ 7号线换乘3号线:7号线乘客在岛式站台下车,可直接通过1号通道向上换乘至3号线。

④ 7号线换乘10号线:7号线乘客在岛式站台下车,步行至站台上行尾端,通过3号通道向上一层即可换乘至10号线下行站台。

⑤ 10号线换乘3号线:10号线上行乘客下车后直接通过共享站台换乘至3号线上行。10号线上行乘客下车后通过2号向上通道或两端扶梯到达站厅,通过连接站厅和3号线岛式站台的楼扶梯换乘3号线上行或下行。

⑥ 10号线换乘7号线:10号线上行乘客下车后通过2号向下通道到达7号线站台。

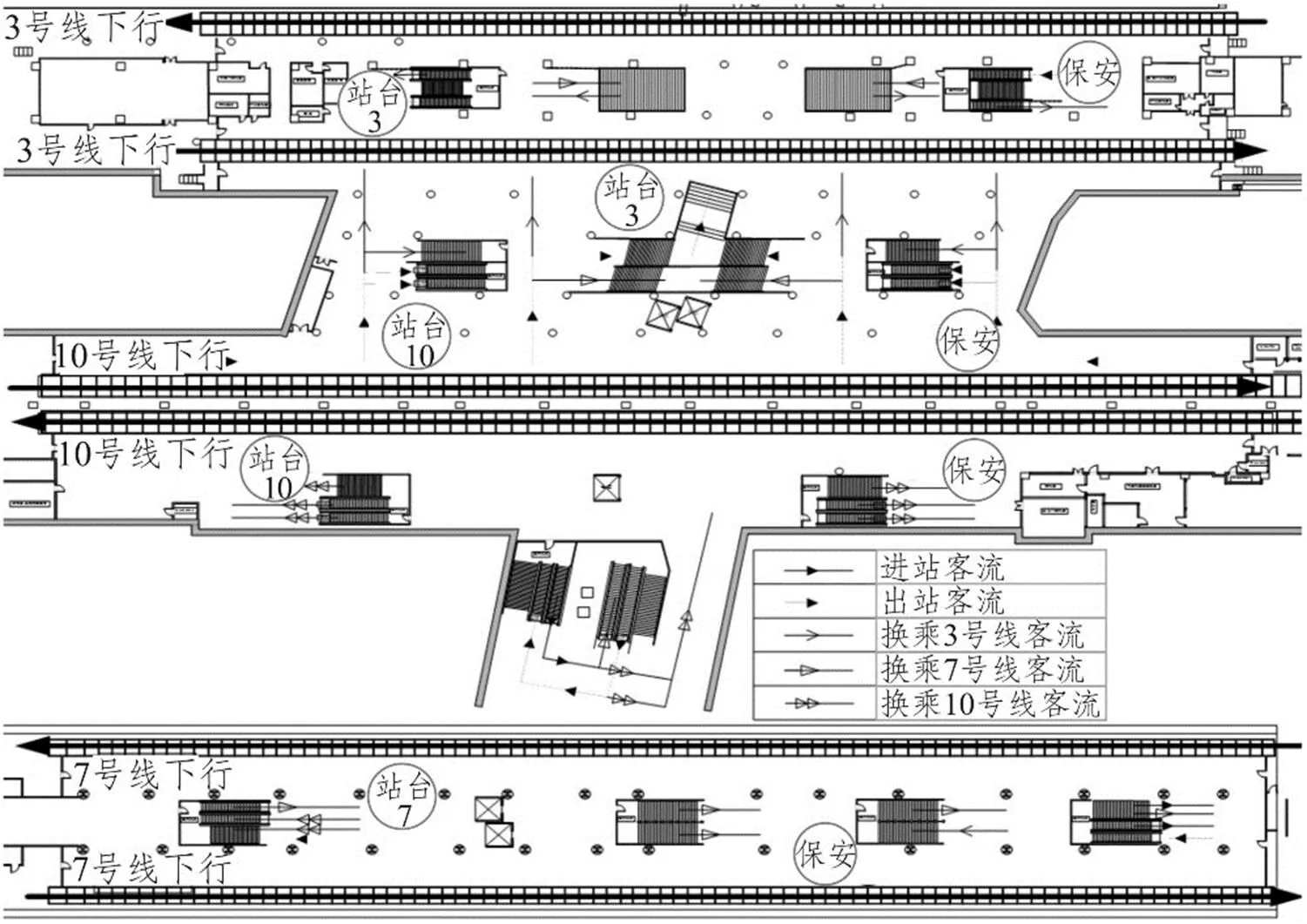

站厅、站台日常换乘组织示意如图3所示。

图3 站厅日常换乘流线

图4 站台日常换乘流线

1.2.2 太平园高峰期换乘组织

(1)通道方向设置及站厅绕行措施

① 根据高峰期乘客行程紧凑的特征,为确保换乘客流集中情况下的换乘楼梯通行安全,1号通道设置为向上单向通行[7]。

② 2号向上通道、2号向下通道、3号通道方向设置与日常通道方向设置一致。

③ 站厅无绕行措施。

(2)换乘流线分析

3号线换乘7号线需通过站厅换乘,其余换乘路径与日常换乘路径一致。

2 太平园换乘组织现状问题分析

调研可知,太平园站日常换乘组织满足现有客流需求,早、晚高峰小时(8:00~9:00、18:00~19:00)日均换乘量分别为2万人次、1.7万人次,车站部分楼扶梯、站台部分点位拥堵较为严重,高峰期换乘组织问题较为显著,表1为该站2019年4月8日高峰期分方向换乘客流量及占比统计表(单位:人次)。

表1 高峰小时分方向换乘客流量及占比

根据高峰期换乘组织措施,结合上表数据利用anylogic软件进行仿真[8-11],结果如表2所示,图中颜色越深代表客流越拥堵。

结合高峰数据、anylogic仿真以及现场踏勘情况,早晚高峰期间,换乘客流集中,各站台存在不同程度拥堵。3号线到7号线只能通过站厅换乘,3号线岛式站台连接站厅的楼扶梯需承担3号线进出站、换出客流和部分换入客流压力,约7300人次/小时,导致3号线站台相应楼扶梯口较为拥挤;3号线岛式站台到站厅楼扶梯距离7号线上行头端较近,导致3号线换乘7号线乘客拥堵在7号线上行头端站台;3号线岛式站台面积小却需分担30%~37%的换乘客流,较为拥堵,共享站台条件较好,仅分担6%~9%的换乘客流,站台利用率不合理。

3 太平园换乘组织措施优化

考虑早晚高峰乘客心理特征差异,换乘控制侧重点稍有不同,主要表现为:早高峰期间乘客希望快速换乘,走行速度较快,发生事故风险较高,客流组织以安全换乘为主,换乘路径应尽量减少向下走行;晚高峰期间乘客走行速度较慢,事故风险相对较小,客流组织以便捷换乘为主。针对太平园现状高峰换乘问题,优化思路如下[12-13]:

(1)早高峰1号通道较为拥挤,且单向向上换乘,考虑换乘安全性,仍建议该通道向上单向换乘;晚高峰1号通道无明显拥挤情况,为减轻3号线站台至站厅楼扶梯客流压力[14-16],减少走行路径,使换乘流线更为清晰简单,建议晚高峰期间1号通道双向定向通行(利用栏杆和铁马隔离楼梯通道两个方向换乘客流,实现分流)[7, 8]。经现场勘查该通道宽5.2 m,满足定向分流条件。

(2)为缓解7号线站台候车不平衡及上行头端拥堵情况,站厅设置导流铁马,引导3号线上行头端换乘7号线的乘客经站厅绕行导流铁马至7号线上行尾端候车。

(3)2号向上通道设置为单向向上通行,但实际该通道可实现站厅乘客换乘至7号线站台,分担7号线两端站厅至站台楼扶梯压力,且不会与2号向下通道形成客流对冲,可考虑将该通道设置为双向通行。但该通道连接的共享站台为3、10号线上行站台,为避免换乘3、10号线下行的乘客路径选择错误,仍建议高峰期2号向上通道设置为单向向上通行。

(4)2号向下通道设置为单向向下通行,但实际该通道宽5 m,可实现7号线换乘至3号线上行及站厅,分担3号线岛式站台压力,且不会与2号向上通道形成客流对冲,可考虑将该通道设置为双向定向通行。但由于10号线连接机场,行车间隔较大,上行列车乘客行李较多,定向分流后向下换乘较为拥挤,且导向设置及人员引导难度较大,因此仍建议高峰期2号向下通道设置为单向向下通行。

(5)由于高峰期7号线换乘3号线上行客流较10号线换乘3号线上行多,为提供更长上车时间,建议3号线上行列车到站后仍优先开左侧车门。

综上所述,优化后太平园早晚高峰换乘组织措施如下:

(1)早高峰1号通道保持单向向上通行,晚高峰1号通道双向定向通行;

(2)站厅设置导流铁马,引导3号线上行头端换乘7号线的乘客至7号线上行尾端候车;

(3)2号通道、3号通道换乘组织方式不变;

(4)3号线上行列车开门方案无需调整。

结合客流数据和优化措施,借助anylogic进行仿真,结果如表2所示。对比分析可知,优化措施明显缓解了高峰期3号线岛式站台上行尾端楼扶梯口处的客流拥堵,且晚高峰期间1号通道无严重拥堵情况,其余换乘通道无明显拥堵情况,该优化措施具有可行性。

表2 高峰小时客流仿真结果对比

4 结束语

对成都地铁太平园站的日常和高峰换乘组织现状进行分析,梳理了现有换乘方案的不足,并提出了优化措施,得出以下结论:

(1)太平园站现有日常换乘组织基本满足客流需求,高峰换乘组织存在部分换乘路径过长及换乘通道未充分利用等不足。优化后的高峰换乘组织可平衡7号线站台候车客流,并且晚高峰可充分利用1号通道,缩短3号线换乘7号线的走行路径,减少换乘时间。未来随着换乘客运量等客流特征变化,需持续根据各方向换乘客流占比和通道利用情况,以及乘客出行习惯,调整换乘方向,优化换乘客运组织。

(2)对于换乘方式复杂的三线换乘车站,可借鉴太平园换乘组织经验,考虑减少客流交叉、缩短换乘路径等原则,合理利用换乘通道,使换乘路径更加简单、导向标识更加清晰,在保证安全换乘的前提下,避免乘客选择错误路径。通道的换乘方向设置可参考以下方法:①早高峰期间乘客步行速度较快,建议将换乘量大的便捷通道设置为单向向上通行,避免或减少向下换乘,确保换乘安全;②两个方向换乘客流量不大,且相对较平衡情况下,换乘楼梯宽度满足需求时,可将换乘楼梯设置为双向定向通行,提高通道利用率,减少客流对冲,简化客流流线;③通道换乘方向设置应综合考虑通道宽度、换乘路径长度、导向设置难易度、扶梯等设备风险、乘客出行感受等因素,确保安全的前提下提高换乘效率;④若某一方向换乘客流量尤为突出,可引导其利用站厅换乘,增加走行时间,减轻换入站台客流堆积;⑤站台存在客流局部拥堵情况时,可以通过设置导流带等措施对换乘和进出站乘客进行分流,以平衡客流。

(3)客运组织可配合行车组织合力缓解换乘压力,如避免不同线路列车同时到站,以平均换乘时间为两线列车到站间隔,可尽快输送站台候车乘客;或根据站台布局和客流分布情况,调整列车开关门时间、全开门时间及开门顺序等,引导换乘路径的选择。

[1] 杨德春, 刘建国. 对建成地铁车站结构改造设计与施工的数值模拟分析[J]. 现代隧道技术, 2012(3): 94-103.

[2] 张立明, 郭一斌, 赵超颖, 等. 软土地区既有地铁车站地下结构改造[J]. 都市快轨交通, 2015(3): 105-108, 119.

[3] 杨恒. 广州地铁三线换乘车站客运组织分析[J]. 城市轨道交通, 2019(5): 47-50.

[4] 宴小波. 城市轨道交通三线换乘站换乘效率研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2011.

[5] 胡建国, 罗从伍, 陈宏. 深圳地铁14号线黄木岗站三线换乘方案研究[J]. 隧道建设, 2019(4): 633-641.

[6] 赵强. 武汉轨道交通香港路站三线换乘方案演技[J]. 铁道工程学报, 2013(2): 99-103.

[7] 于海霞. 北京地铁西直门车站换乘方案研究[J]. 都市快轨交通, 2009(2): 75-79.

[8] 陈立扬, 宋瑞, 李志杰, 等. 基于Anylogic的地铁站厅层设施布置仿真研究[J]. 交通信息与安全, 2013(5): 19-24.

[9] XING Yan, LIU Shang, WANG Huiwen. Anylogic simulation- based research on emergency organization of mass passenger floe in subway station after events[J]. 2018 3rd International Conference on Modelling, Simulation and Applied Mathematics(MSAM 2018). 2018, 57-62.

[10] 马彩雯, 沙永为. 基于Anylogic的地铁大连北站站厅层客流组织仿真及优化研究[J]. 交通科技与经济, 2018(6): 1-5.

[11] 杨天阳, 朱志国. 基于Anylogic的地铁车站通道设施设备规模与布局分析[J]. 交通运输工程与信息学报, 2017, 15(1): 115-121.

[12] 陈伟, 李宗平. 地铁换乘站设施布局优化放着研究[J]. 交通运输工程与信息学报, 2016, 14(2): 110-115.

[13] 胡立强, 石玉晶, 何朝峰. 大型换乘站客流组织优化技术研究[J]. 计算机仿真, 2017(1): 148-151, 161.

[14] 张雨洁, 李宗平. 大客流条件下地铁旅客运输组织[J]. 交通运输工程与信息学报, 2017(2): 58-63, 70.

[15] 卢红爱, 何静. 轨道交通换乘站的客运组织优化方案探讨[J]. 铁道运输与经济, 2009(3): 43-45.

Optimization of Triple-line Transfer Organization for Taipingyuan Station of Chengdu Metro

HUANG Qian,JIANG Qian,HE Lin-xi

(Chengdu Metro Operation Co.,LTD., Chengdu 610000, China)

Multi-line transfer stations in urban rail transit have been increasingly facing transfer organization problems due to several factors, such as large transfer volume, diversified transfer routes, uneven distribution of transfer passenger flow, and platform congestion. Therefore, identifying reasonable transfer organization methods is crucial for safe operation of stations. The accumulated experience of the modes of transfer organization at triple-line transfer stations in China and the layout of the Taipingyuan station of the Chengdu Metro was used to analyze the current passenger transfer organization. Daily passenger data and those of peak periods in the morning and evening were analyzed from the perspectives of transfer corridors and passenger flow. AnyLogic software was used to simulate and analyze the current passenger transfer organization of the morning and evening peak periods and to identify the shortcomings. Optimization measures, such as adjusting the transfer direction of the No. 1 transfer corridor in time sharing and guiding passengers to the appropriate detours, are proposed. The simulation of passenger flow in peak periods with AnyLogic indicates that these optimization measures alleviate passenger flow congestion on the platform of line 3 during peak periods. Furthermore, overall congestion of the station is alleviated. Theoptimization measures proposed in this paper are feasible. In summary, the transfer direction of corridors should be adjusted in response to situational parameters such as the psychological characteristics of passengers traveling at different times of day, the proportion of transfer passengers traveling in different directions, and the objective conditions of transfer corridors. Adoption of such a strategy, in combination with adjusting opening of doors, optimizes the passenger transport organization of transfer stations. This paper provides scientific guidance for the organization of passenger flow in multi-line transfer stations.

Taipingyuan station; transfer organization; optimization measures; flow simulation with Anylogic

1672-4747(2020)02-0111-08

U293.16

A

10.3969/j.issn.1672-4747.2020.02.013

2019-06-03.

黄倩(1991—),女,四川广安人,助理工程师,研究方向:交通运输规划与管理,E-mail:871328447@qq.com

黄倩,姜茜,何琳希. 成都地铁太平园站三线换乘组织优化研究[J]. 交通运输工程与信息学报, 2020, 18(2):111-118.

(责任编辑:刘娉婷)