自私、合作与美德的本质*

2020-06-10郭喨

郭 喨

(浙江大学科技与法律研究中心,浙江 杭州 310008)

包括德性伦理学(Virtue Ethics,亦作“美德伦理学”)在内的规范伦理学(Normative Ethics)发展出了一整套富有启发性的关于美德的理论,美德在伦理学的讨论中地位特殊、不容回避。面对这一重要论题,我们似乎应该先搞清楚,“美德”究竟是什么?

一、美德就是亲社会行为

事实上,纽卡斯尔英国国际生命中心主席马特·里德利(Matt Ridley)指出,“我们几乎专门将美德定义为亲社会的行为,而将邪恶定义为反社会的行为……美德几乎从定义上来说就是为了实现集体的更广大利益。……而那些明显体现出美德并让我们都赞赏有加的事情—如合作精神、利他主义、慷慨、同情、善良和无私等—这些事情都清清楚楚地与他人的幸福有关。”[1](PXII,P27)这并非“空前的创见”,因为大卫·休谟(David Home)早已在《人性论》中提出了类似的观点:“当任何性质或性格有促进人类福利的倾向时,我们就对它表示高兴,加以赞许”[2](P623)—这种“亲社会的性质或者性格”就是“美德”。

美德具有“利他”属性,常常表现为“利他行为”(altruistic behavior)。所谓“利他”,是指“出于对他人福利的关心而愿意牺牲自身的福利,是一个与利己或自利相对的概念。”[3](P73)利他行为主要有五种类型:(1)助人于困境:意外、捕食和种内攻击(introspect aggression,亦作“introspect competition”即“种内竞争”);(2)分享食物①巴斯指出,“分享食物是人类的一项主要的社会活动。”,以至于有的文化中发展出了特定的词汇来表示各种不同的饥饿,如Botswana的!Kung San人就有专门表示“很想吃肉的饥饿”的词汇。参见D·M·巴斯:《进化心理学》,熊宏哲,张勇,晏倩译,华东师范大学出版社,2007年版,第86页。在当代中国,一些传统节日则几乎主要化身成了对应的代表性食物节,如“元宵—汤圆节”“端午—粽子节”“中秋—月饼节”“冬至—饺子节”等,可见食物与节庆活动的深刻渊源,以及分享食物的社会意义之重大。;(3)救死扶伤,尊老爱幼;(4)分享器具;(5)分享知识。利他行为还经常具有这一特征:对施助者(giver)而言代价较小,对受助者(taker)而言,效益很大。[4]此标准意味着这些利他行为经常(但并非“总是”)具有经济上的合理性。

(一)“自私”与“美德”

在“ 自私”问题上,尼采认为“生命意志”是利己力量的冲动:“生命的本质是赤裸的利己主义本能力量的冲动,它是生命意志的根本。”[5](P231)休谟清晰地指出“自私”乃是一种人性:“自私是和人性不可分离的,并且是我们的组织和结构中所固有的。”[2](P625)哲学家朋霍费尔甚至认为,“有一种比赤裸裸的利己主义更糟的心理上毫无自我的尺度。”[6](P138)他们并没有把“自私”视为一种非常糟糕的个性品质,而是认为“自私”乃是人性的一部分。

另一方面,“美德”经常被误认为是“彻底的无私性”,这恐怕是个不小的误解。进化生物学和进化心理学的证据,可能会使我们改变某些传统观念。

迈克尔·盖斯林(Michael Ghiselin)指出,“被误认为是美德的那些东西,其实都是一种不得已而为之的权宜。”马特·里德利甚至不客气地随后(迈克尔·盖斯林这句话—笔者注)指出,“那些基督徒在感觉自己高人一等之前应该停下来想一想:他们教导别人说你应该践行美德死后才能上天堂—这其实就是个天大的贿赂,正是诉诸人们的自私行为。”[1](P111)弗兰西斯·哈奇森(Francis Hutcheson)显然已经关注到了这些问题,他在《道德哲学体系》结尾声称,“由于我们注意到地上的万国万城都摇摇欲坠,很快就会变成废墟,所以,就让我们去寻求一个由上帝建立和缔造的有永固基础的天堂国家吧。”②当然这一过程并不一定是痛苦的,朋霍费尔在其《追随基督》一书中称,“基督徒要作基督的真正门徒,不仅要相信基督,并且要甘心顺服他的意愿,顺服地踏上十字架的道路。然而十字架的道路不是全然的痛苦,它的终点是喜乐和平安;人在舍弃中必得到真正的生命。”见朋霍费尔著《伦理学》(第8页)曹伟彤之“中译本导言”。[7](P217-218)我相信这种来自宗教“天堂永恒”的神性贿赂还是很有吸引力的,因为我就曾在2014年的春夏被吸引了很久很久。不过,不止基督,难道有哪一种宗教不是这样的吗?道教许下了在此岸就可以“白日飞升”的“大饼”,而佛教则更强调“度己度人”,在“我不下地狱谁下地狱”的大无畏和大慈悲之余,也同时诉诸了“因果报应”这样的“利诱+恐吓”。“恐吓”是一个难听的词,然而人们在面对从第一层“拔舌地狱”到第十八层“刀锯地狱”栩栩如生的描述—和图像时,有谁能不害怕;况且还有最底层更可怖的“阿鼻地狱”(Avicinar Aka)或称“无间地狱”在等着。佛教通过“避—趋效应”把信众往行善积德的道路上引领。①实际上肉身的“白日飞升”只是早期道教的修行目的,宋代以后道教的修行目的也开始“抽象化”为“亘古不变之法身、与天同寿之大道”。此外“自度度人”佛道两家都在倡导,而“因果报应”更是儒释道三家都在讲:儒家讲“积善之家必有余庆”,道家讲“天道承负”,佛家讲“六道轮回”,都在讲“因果报应”,只是具体方式不尽相同。此处感谢兰州大学历史文化学院左攀博士指教。行善修行,你将获得“神性的贿赂”,令人难以抗拒。

这样看来,对于自私目标的追求似乎也可以成为美德的动力之一。

(二)进化上稳定的道德策略

事实上,人类的合作、亲社会行为(美德)很可能只是基于“自私”目标互惠互利的结果。马特·里德利(Matt Ridley)指出,“到底是什么促成了人类社会的形成呢?最可能的假设就是互惠互利。”[1](P38)美国经济学会克拉克奖章获得者马修·乔尔·拉宾(Matthew Joel Rabin)也指出,互惠才是“公平的”,他甚至把公平性(Fairness)直接定义为“当别人对你友善时你也对别人友善,当别人对你不善时你也对别人不善”[3](P62)。罗伯特·特里弗斯(Robert Trivers)进一步指出,多数情况下的“利他行为”都是“很经济的”,“往往包含着以较小的代价换取较大的收益”。[4]如果反之,那显然很不划算了。至此,似乎可以说:互惠互利就是美德!

20世纪50年代梅里尔·弗勒德(Merril Flood)和梅尔文·雷德希尔(Melvin Dresher)率先提出了“囚徒困境”(Prisoner's Dilemma),遵照囚徒困境的逻辑—纳什均衡(Nash equilibrium,即“非合作博弈均衡”:当每个博弈者的均衡策略都是为了达到自己期望收益的最大值,同时其他所有博弈者也遵循这样的策略。)—每个人自己的最优解远非“两个人”的最优解。然而即便如此,在人类700万年的进化进程中,合作、利他与美德最终还是涌现了。这与人格信任的建立非常相似,这之中“熟悉感”是信任产生的必要前提—这个有关信任的游戏要玩不止一次。为什么人类社会可以形成如此高水平的合作呢?生物学家罗伯特·特里弗斯预测,“一对个体之间互动的时间越长,合作的机会就越大”,你在许多火车站附近餐厅挨宰的糟糕体验很可能与此有关—你们很少能再次碰头;实际上“人际信任”也是通过反复接触的“熟悉感”才得以建立和增强的。对于长达700万年的进化历史而言,人类祖先选择“合作”几乎是“别无他法”的。

1979年罗伯特·阿克塞尔罗德(Robert Axelrod)发起了一场比赛,让政治科学家阿纳托尔·拉波波特(Anatol Rapoport)那个友好、与人为善但同时又“睚眦必报”(—这里的双引号可能是一种误用,因为它真的睚眦必报)的“以牙还牙”(Tit for Tat)程序脱颖而出:

“一开始,那些卑鄙无耻的策略不惜牺牲天真友善的策略而得以迅猛发展,只有像‘以牙还牙’这样的复仇者能和它们并驾齐驱。但随后,慢慢地,那些卑鄙无耻的策略将容易攻击的对手一一清理干净后,遭遇到的全是和自己一样的对手,它们的数目也开始急剧萎缩,这时候‘以牙还牙’开始步入前列,最后它又一次傲视群雄,在战场上独领风骚。”[1](P48)

特里弗斯指出,该策略是一种“条件性互惠”(Contingent Reciprocity)—这有别于“圣母”的“无条件互惠”。实践表明,“以牙还牙”(Tit for Tat)才是进化上具有生存竞争力、进化上稳定的道德策略—而不是“撒旦”(“始终背叛”的竞争者)或者“圣母”(无条件宽恕、始终合作的竞争者)①在这里,“撒旦”和“圣母”的含义是笔者赋予的。当然还有“傻瓜”式“巴甫洛夫”策略,可视为一种“智能版的以牙还牙策略”。该策略“带有一丝邪恶倾向”—它乐于合作,但是如果遇到傻瓜(“圣母”)也会乐于“主动背叛”以谋求“超额利润”,在惩罚对方不合作之后又愿意转向新的合作。这一策略由卡尔·西格蒙德(Karl Sigmund)和马丁·诺瓦克(Martin Nowak)提出,该策略“在充满各种可能和学习机会的更现实的世界里”最终成为了“进化过程中真正稳定不变的策略”。参见:[英]马特·里德利著:《美德的起源:人类本能与协作的进化》,吴礼敬译,机械工业出版社,2015年版,第62-63页。。以牙还牙是一种稳定的进化策略(Evolutionary Stable Strategy,ESS),“因为它打败了其他各式各样的策略,最终能够在群体中扩散开来。而它一旦在群体中发展起来,就不可能再被其他策略所取代。”[8](P290)此类策略的特征在于,“如果群体中的大多数成员都采取这种策略,那就不可能有比它更好的策略。”②具体观点为道金斯1989年于《自私的基因》中提出。[8](P290)

(三)真正的善具有稳健性

我们认为,美德和善应当可以“自持”(self-sustaining)。换言之,美德一方面应当具有对受众的吸引力,另一方面也应具有面对其他类型的“美德”冲击或“恶德”排挤的竞争力;作为具体策略则应是稳定的进化策略。真正的善应当具有稳健性(Robustness)。

简言之,“互利合作”的利他性构成了我们人类“美德”的核心要素—平等个体之间的互惠互利促成了美德。

不过,某些道德家可能会辩称,“无私地”利他才是一种美德。较之“以牙还牙”的策略,他们更赞赏的是“以德报怨”的圣母;然而中国的先贤孔子(Confucius)早就对此提出了质疑:“以德报怨,何以报德?”孔子开出的正是以牙还牙的著名药方:③《论语·宪问》:或曰:“以德报怨,何如?”子曰:“何以报德?以直报怨,以德报德。”杨伯峻:《论语译注》,中华书局,2009年,第154页。

“以直报怨,以德报德。”

不能不说这是贤者的远见。中国著名文学家鲁迅也是这一美德版本的拥护者,他把人生经验的凝聚在遗嘱中传递给子女:“损着别人的牙眼,却反对报复,主张宽容的人,万勿和他接近。”④原刊于1936年10月20日天津《大公报》,为鲁迅先生“七条遗嘱”的最后一条。孔子和鲁迅都反对不分是非、不辨善恶的“乡愿”—在物联网元年2017,我们有一个无涉性别的名词来恰如其分地描述这类人—“圣母婊”。那些主张无条件“宽容”的人都将(或已经)是被自然选择淘汰的群体—无条件宽容(unconditional tolerance)的鼓吹者就是人类的毒害者。⑤Kristen Mae持有类似观点:“To start with, absolute and unconditional tolerance is not a thing that can exist in reality. It is logically unsustainable—it’s a paradox. An unconditionally tolerant society would eventually destroy itself. ”参见I Refuse To Tolerate Your Intolerance,https://www.scarymommy.com/no-tolerance-for-your-intolerance/因为人类的合作实在是一个伟大的奇迹,而其中,惩罚与报复则是合作形成的关键约束条件—无条件宽容将取消这些惩罚与报复。正如丹·艾瑞里所指出的,“报复是人类根深蒂固的一种本能。……报复的威胁—即使人们要付出巨大的代价—能够成为维护和支撑社会秩序有效的强机制。”[9](P97)没有惩罚与报复,就没有合作与美德。

事实上,“报复”和与之直接相关的“利他惩罚”有着深厚的生物学和社会学基础。(1)生物学基础:“在游戏参与者决定实施惩罚时,他们的大脑处于正电子放射断层造影探测系统(PET)的扫描之中。……结果表明大脑纹状体活动加强,而大脑的这一部分活动与人们体验奖励相关联。实验证明那些大脑纹状体激活程度越高的人,对对方实施的惩罚就越重。”[9](P99)换言之,实行“这种(报复的—笔者注)欲望是有生物学基础的,而且这种惩罚行为事实上能获得快感(或者起码引发类似快感的反应)。”[9](P99-100)(2)社会学基础:“要解释人类社会的高水平合作,利他性惩罚可能是一个关键性因素。……最新的人类合作演化模型也显示,利他惩罚行为在演化上有久远的历史,这暗示人们承担惩罚他人的成本的机制是自然选择的结果。”[3](P181)我们在以报复、惩罚等方式努力维系合作的结构,维持“美德”的基础。①马丁·诺瓦克(Martin A. Nowak)等提出,基于奖励的机制对于合作同样意义重大。实际上,惩罚与奖励构成了美德赖以形成的外在约束和内在激励条件。

人类是合作的动物,美德是互惠合作的结果。

二、自私的悖论

启蒙时期的不少道德哲学家认为,人类并不自私。如弗兰西斯·哈奇森认为,人类是关心他人的仁慈的物种:人类“意志的行为”可区分为“自私”(selfish)和“仁慈”(benevolent)两种类型,“所有严谨的争论都已证明,意志的所有动机出自于同一个源头,没有人能够否认我们经常具有真正发自内心的、未加掩饰的希望他人幸福的愿望,只是在这些愿望的程度上非常不同而已。”[7](P9-10)

然而,即便哈奇森“人类无私”的判断准确,关于美德我们还是会面临一个“自私的悖论”:

“人们通常都会反对自私,他们鄙视贪婪并且相互告诫要提防那些以一心追求自身目标而闻名的人。同样,他们敬仰那些公正无私的利他主义者;这些人那毫不利己专门利人的故事成了传说。”

在东方有我们家喻户晓的雷锋(Lei Feng),西方有特蕾莎修女(Mother Teresa,或称 Saint Teresa of Calcutta),他们是被持续传颂和敬仰的道德模范。“所以在道德层面,大家都同意利他主义值得提倡,而自私自利则必须谴责,这是明白无误的。”然而,悖论在于,多数人似乎只是赞赏他人的“无私”,自己却并没有成为一个利他主义者。例如,在当代自媒体舆论场中流行“用圣人的标准要求他人,用贱人的标准约束自己。”—人类自私地期待他人的无私,这构成了“自私的悖论”。

另一方面,“互利者”的相互合作对美德的存在至关重要。弗兰克的道德情操论解决了这个悖论:“通过强调囚徒困境这场博弈里所面临的挑战就是要吸引正确的伙伴,他展示了互惠者怎样一头栽倒在社会之外,而让自私的理性主义者自生自灭。……一旦合作者将自己和社会其余人员隔离开来,一种全新的进化力量就会起作用:这种力量让集体和集体对抗,而不是和个体对抗。”事实上,更多的时候是“互利合作的集体”去对抗一个个“理性自利的个体”[1](P125)—这是一种“降维攻击”,道理似乎极其简单,却蕴藏着人类社会赖以合作、美德赖以形成的秘密。

三、美德及其边界:一种进化心理学的视角

事实上,“人类(特别是男性)通常会形成同盟,去强行夺取其他人的资源。比如Yąnomamö男性就会形成雄性同盟,向邻近的部落发起进攻,夺取他们的食物和育龄妇女。”[8](P320)这种“互利合作”的好处在于能让愿意合作的人发现同伴、结成同盟、同仇敌忾。他们扩大了竞争的规模、提升了竞争的实力—从个体层面上升到“互利群体”或者“互利群落”层面。

包括我们人类在内的“灵长目动物的体型大小并不是等级高低的决定性因素。相反,灵长目动物的等级次序更多地取决于个体的社会技能,最重要的就是能否赢得朋友和同盟者的合作和支持。”[8](P391)合作能提高我们的生存概率,而肉体生命—这个经常被哲学家们嘲讽的存在有着特殊的意义:“由于所有的权利随着死亡而失效,所以,维持肉体│生命是所有的自然权利的基础并因此而具有特殊重要性。”[6](P73)

至于如何对付紧随合作而来的“欺骗”(defection)和“搭便车”(free-riding)的麻烦,人类进化出了高水平的“惩罚性情感(punitive sentiment)”来解决问题:(1)它增加了那些不情愿履行分内职责的人为群体做出应有贡献的可能性;(2)它破坏那些搭便车的人通过逃避责任而获得的适应性收益,即“消除了不利的适应性差异”。①观点为Price et al(2002)提出。[8](P314)

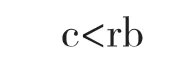

采取一种进化生物学的视角有助于我们在哲学上更加深刻地理解“美德”“自私”与“利他”行为。“利他”在陌生人、熟悉的人和亲人之间存在显著差异,“血浓于水”的根本原因可能在于“遗传相关度”(Genetic Correlation)。孟子讲“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼,天下可运于掌。”[10](P22)至少“天下”之前的半句他是对的,因为这符合进化规律。根据汉密尔顿规则(Hamilton’s rule)的正式公式:

c为利他者所付出的代价,r是利他者和受惠者之间的“遗传相关度”,b是指受惠者所获得的收益,这样的利他基因就能得以进化。“如果一种特质(基因)通过突变进入群体当中,而它又违反了Hamilton规则的话,那自然选择会将它无情地淘汰掉。只有当特质的基因编码满足Hamilton规则时,这些基因才能扩散到整个群体中去,进化成物种所特有的本领中的一部分。”[8](P248-249)原本“无私的美德”经过这样一轮转换变成了“自私的基因”,情感上令人难以接受。然而,学会接受这个世界的不完美,接受那些“残酷的真相”或许是我们认知升级所必需的。我们绝非宣扬“赤裸裸的自私”,而是在试图为美德、利他行为和道德哲学寻求一个更加真实也更加坚实的基础:规则在人类和其他动物当中同样适用。

马特·里德利警示我们,在从自然学习的过程中要注意斯库拉(Scylla)这个魅惑的海妖—就是她吞掉了《奥德赛》中奥德修斯回家路上的六名船员—和卡律布狄斯(Charybdis)这个盘踞在意大利墨西拿海峡的海怪;他提醒我们注意避免过度关注“动物中和人类相似的直接证据”以及过度关注“人类的唯一性”[1](P131-132);在从自然界寻求“合作”这种美德的证据时,我们需要亚里士多德所强调的“中道”(Mesotees)的指引。罗莎琳德·赫斯特豪斯(Rosalind Hursthouse)同样警示:“看起来,我们需要一种可以避免这两个极端(一端偏向动物性/非理性,另一端偏向彻底的理性)的看法。”[11](P122)—而这是我们在伦理学的问题上最容易出现的一种偏差。

例如,我们的“道德感”、我们的许多认知模式和经验范式,它们的诸多特征都与人类群体的规模密切相关。这正是著名的“邓巴数字”①牛津大学罗宾·邓巴(Robin Dunbar)发现,由于脑容量特别是新皮层大小的限制,人类智力允许人类拥有稳定社交网络的人数是148,约为150人,即邓巴数字(Dunbar's number,或Rule of 150)。。另一方面,历史上人类群体生活的下限是“7人”,考古发现的古文明的聚落点中没有“7人以下”的文明遗存,这意味着“7人”可能是维持人类群落的最小数值。②事实上“7人”的群落还是太小了,“7人”能够留下文明遗存并不意味着7人的小群落可以相对稳定地维持群落的延续。强调人类美德的生物学基础并不是要把人类拉低到“动物界”去,而是遵照实验哲学的传统,先搞清楚—是什么。在这样一个坚实的基础上,我们才能构建起更多有意义的哲学命题,和有价值的伦理理论。

弗兰西斯·哈奇森指出,道德真理是这样的:“这就是通常所说的,人们所追求的道德真理仅仅是这些命题,那些表明什么行为是仁慈(good)的命题,我们有义务做(obligated to do)什么的命题,以及什么事情应该做(ought to done)的命题。”我们有必要意识到:美德是并且只是—人类的美德;同样需要认识到,合作是并且只是—人类的合作。因此,最好意识到,我们的“美德”也有其边界,“生物特征”极大地决定了道德界限—下限;而我们的人性,则将决定其—上限。